‘শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী’।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলেজে আমি (মী.র) বিজ্ঞান নিয়েছিলাম, বড় বিজ্ঞানী হব সে আশায় নয়, ভালো চাকরি পাওয়া যাবে সে স্বপ্নে। ভুল করেছিলাম কিনা জানি না, কিন্তু ওটাতে ঢুকে বুঝতে পারলাম, আমি আর যা-ই হই, রসায়নবিদ হব না। সবচেয়ে অপছন্দ করতাম আমি রসায়নের ক্লাসটাকেই। বিশেষ করে ল্যাব। ল্যাবের ধারেকাছে গেলে আমার বমি উগড়ে আসত, যখন বড় বড় গ্যাসের ধামা থেকে উগ্র গন্ধ বেরিয়ে চারদিকের বাতাসকে অসহ্য করে তুলত। যে গ্যাসটিকে আমি সভ্যতার ওপর অহেতুক আক্রমণ বলে ভাবতাম সেটি হলো হাইড্রোজেন সালফাইড। ওই গন্ধ সহ্য করে যারা সারা জীবন কেমিস্ট্রি নিয়ে ডুবে থাকে তাদের প্রতি একটা অতিরিক্ত ভক্তি জন্মে গিয়েছিল আমার—তারা নিশ্চয়ই অতিমানব, না হলে এই পুঁতিগন্ধ নাকে নিয়ে কেমন করে পুরো জীবন কাটিয়ে দেয়, এবং পরম আনন্দের সঙ্গে। সত্য কথা বলতে কি, বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে এই ল্যাবের ভয়ে আমি পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম কেমিস্ট্রি পড়তে হতো বলে।

সৌভাগ্যবশত আমার মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত পিতপিতে স্বভাব নিয়ে সবাই জন্মগ্রহণ করে না। তাহলে রসায়নশাস্ত্র নামক অসাধারণ রসালো বিষয়টি বেশিদূর এগোতে পারত না, ফলে আধুনিক বিজ্ঞানও অর্জন করতে পারত না তার সবটুকু আধুনিকতা। আমার ঠিক বিপরীত মানসিকতা নিয়ে জন্মেছিলেন ফ্রান্সের জ্যাক চার্লস (১৭৬৫-১৮২৩)। কেমিস্ট্রির ল্যাব থেকে আমি দূরে থাকতাম, উনি গ্যাস নিয়ে খেলা করতেন। গ্যাস, যত রকমের গ্যাসের কথা জানা ছিল সে সময়, সবকিছুতেই তাঁর ছিল একটা অস্বাভাবিক কৌতূহল। কোন্ গ্যাসের কী রঙ কী গন্ধ, কী তার দোষ, কীই বা তার গুণ, এই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। মজা পেতেন লক্ষ করে যে অম্লজান ( oxygen) আগুন জ্বালায়, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের কাজ হলো সে আগুন নেভানো। ক্লোরিন দেখতে ভারি সুন্দর, সবুজ-শ্যামল, কিন্তু মারাত্মক, আবার নাইট্রাস অক্সাইড একেবারেই নিরীহ নিরেট, বেরঙ, কিন্তু নাকে গেলে মানুষকে হাসাতে হাসাতে পেটে খিল ধরিয়ে দেয়। এরা সবই গ্যাস- পরিবারের সদস্য, অথচ কত ভিন্ন তাদের চরিত্র। শুধু একটা ব্যাপারে ওদের সবারই ব্যবহার অবিকল এক, লক্ষ করল চার্লসের কৌতূহলী চোখ, সেটা হলো, তাপ পেলে সবারই আয়তন বাড়ে, ঠাণ্ডায় সবাই কুঁচকায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো উদজান (hydrogen) গ্যাসের আচার-ব্যবহার। যেই না তাপ দেওয়া অমনি সে ফুলতে শুরু করে, অতি অল্প সময়েই ফুলে ঢাউস হয়ে যায়। বড় ভদ্র আর কোমল প্রকৃতির এই নিরীহ গ্যাসটি। (যদিও গন্ধকের [sulphur] সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলেই দুজনে মিলে একটা বিশ্রী গন্ধ সৃষ্টি করে ফেলে।) হাইড্রোজেন গ্যাসের এই অল্প তাপে ফুলতে পারার গুণটি লক্ষ করেই চার্লসের মাথায় বুদ্ধি এল তাইতো, একে যদি একটা বেলুনের ভেতর ভরে কোনো রকমে চুলোর মতো কিছু একটা তৈরি করে তার নিচে বসানো যায় তাহলে সে তো ফুলতে ফুলতে পুরো বেলুনটাকেই মাটি থেকে তুলে ওপরে নিতে শুরু করবে। এবং যতই তাপ বাড়ানো হবে ততই ফুলবে গ্যাস, ফলে ততই ঊর্ধ্বমুখী ছুটবে বেলুন। মনে রাখতে হবে যে হাইড্রোজেন গ্যাসের এই সহজে উড়ে যাবার ক্ষমতা, এর মূলে আরো একটা বড় গুণ আছে তার, আপেক্ষিক ওজন। যত গ্যাস আছে সংসারে তাদের সবার চেয়ে হালকা হলো হাইড্রোজেন। মেডেলেভ সাহেবের মানচিত্রে ( periodic table) এর স্থানই সর্বপ্রথম। এই গুণটাকেই মানুষ কাজে লাগিয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। আজকাল অবশ্য হাইড্রোজেনের চাইতে হিলিয়াম গ্যাসই বেশি পছন্দ করে বেলুন-প্রেমিকরা, যদিও হিলিয়ামের ওজন কিঞ্চিৎ বেশি, তার কারণ হাইড্রোজেন গ্যাসে সহজেই আগুন লেগে যাওয়ার ভয় বেলুনের ভেতর, হিলিয়াম গ্যাসে সে ভয়টা নেই। চার্লসের সময়কালে অতসব জানা ছিল না, এবং তাঁর আগে কেউ আকাশে উড়বার কল্পনা করেনি। তিনিই প্রথম সে দুঃসাহসী পদক্ষেপটি নিলেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উঠতে উঠতে প্রায় দুই মাইল উচ্চতায় আরোহণ করেছিলেন। জ্যাক চার্লসই ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম বেলুনারোহী।

বিজ্ঞানজগতে চার্লস সাহেবের খ্যাতির প্রধান ভিত্তি কিন্তু তাঁর বেলুন নয়, ভিত্তি হলো গ্যাসের গুণাগুণ নিয়ে তাঁর মৌলিক তত্ত্ব। তিনি দেখলেন যে তাপ যে পরিমাণ, গ্যাসের স্ফীতির পরিমাণও অনেকটা তা-ই, অর্থাৎ একের সঙ্গে আরেকটির আনুপাতিক সম্পর্ক। তাপ যদি কমতে কমতে শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছায় তাহলে আয়তনও কমতে কমতে অস্তিত্বহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। এই তত্ত্বটি বিজ্ঞানে ‘চার্লস ল’ নামে পরিচিত।

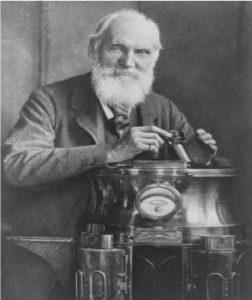

কিন্তু একটি প্রশ্ন সব সময়ই আরেকটি প্রশ্নের ইঙ্গিত দেয়। আপাতদৃষ্টিতে চার্লস সূত্রে কোনো ভুলত্রুটি ছিল না, তবে প্রশ্ন উঠছিল, ঠিক আছে, বস্তু না হয় নিজের ভেতরে গুটোতে গুটোতে একেবারে শূন্য আয়তনে পৌঁছে গেল, তাই বলে তাপ কী করে শূন্য হয়ে যায়? তাপ, আয়তন সব শূন্য হয়ে গেলে তো কিছুই থাকে না পৃথিবীতে, বিশ্বজগৎ সব নিস্তব্ধ নিরাকার নিস্তাপ-গ্রহ-নক্ষত্র উদ্ভিদ প্রাণী বস্তু কোনোকিছুরই কোনো অস্তিত্ব থাকে না। চার্লস-তত্ত্বের এই বিড়ম্বনাটি বিশেষভাবে লক্ষ করলেন বিলেতের লর্ড কেলভিন (১৮২৪-১৯০৭)।

লর্ড কেলভিন লর্ড হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। বেলফাস্টের এক সাধারণ আইরিশ পরিবারে তাঁর জন্ম, ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লসের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর, নাম ছিল উইলিয়ম থমসন। বিজ্ঞানের নেশা ও নিয়তি এঁদের দুজনকে যুক্ত করে দেয় ইতিহাসের পাতায়। গ্লাসগো আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তিনি গ্লাসগোতেই অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন এবং ওখানেই ৫৩ বছরের দীর্ঘ পেশাজীবন অতিবাহিত করেন। নিযুক্তিকালে তাঁর বয়স ছিল ২২। তার দুবছর পর তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার—ধ্রুবমানক (absolute scale), যাতে চার্লস সূত্রের ‘শূন্য’তাপ, যেখানে বস্তুর আয়তন লোপ পায়, চিহ্নিত হয়, যদিও প্রকৃত বিচারে সেটা ঠিক তাপ একেবারে মুছে যাওয়া বোঝায় না। আসলে লর্ড কেলভিনের ‘ধ্রুবশূন্য’ বা ‘পরমশূন্য’ (absolute zero ) -এর মানে হলো সাধারণ সেলসিয়াস স্কেলে -২৭৩.১৬ ডিগ্রি, ফারেনহাইটে -৪৫৯.৬৯ ডিগ্রি।

‘ধ্রুবশূন্য’ তাপের তাৎপর্য হলো যে এতে পৌঁছাতে পারলে (যা আসলে কখনোই সম্ভব নয় আক্ষরিকভাবে) পদার্থ, কঠিন তরল বায়বীয় যা’–ই হোক, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—বস্তু থাকবে কিন্তু তার অবয়ব থাকবে না, স্থল থাকবে না, কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। দৈনন্দিন জীবনে কেলভিন স্কেলের দরকার হয় না, কারণ জনপ্রাণীর জীবনধারণের জন্য যেরকম তাপ আর বায়ুচাপের প্রয়োজন হয় তাতে ধ্রুবমাত্রার ধারেকাছে যাবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের ক্যানাডার কোনো কোনো অঞ্চলে মাঝে মাঝে এমন ঠাণ্ডা হয় শীতকালে যে সকালবেলা বাইরে বেরোলে ঠোঁটে ঠোঁট জোড়া লেগে যায়, নিঃশ্বাস জমে যায়, গাড়ির তেল জমে যায়। তবু সেখানেও তাপমাত্রা কখনোই -৫০ কি বড়জোর -৬০-এর নিচে নামে না। -২৭৩ তা থেকে অনেক দূর। তবে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে অনেক সময় গ্যাসকে গলাতে হয় (লিকুইড হাইড্রোজেন, লিকুইড হিলিয়ামের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন) তাপ কমিয়ে, এত কম যে ধ্রুবশূন্যের কাছাকাছি চলে যায় কখনো কখনো। কেলভিনের শূন্য শুধু এই জানিয়ে দিচ্ছে যে এর নিচে যাওয়ার উপায় নেই। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার পথ খুলে দিয়েছিল, যাকে বলা হয় থারমোডায়নামিক্স, তাপবলবিদ্যা। এই বিদ্যার প্রথম সবক হল, প্রকৃতির একটা সহ্যসীমা আছে, যার বাইরে কোনো জনপ্রাণীরই যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে দণ্ডায়মান এক সর্বশক্তিমান সত্তা—সংসারের কঠোরতম দৌবারিক ধ্রুবশূন্য। শূন্য সেখানে সশরীরে উপস্থিত। মজার ব্যাপার যে কেলভিনের প্রায় দু’শ বছর আগে তাঁরই স্বদেশি সহবিজ্ঞানী, আইজ্যাক নিউটন, তিনি মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছিলেন মহাশূন্যের, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্রদের মেলা, যেখানে মানুষ তার চিন্তার রথে করে ঘুরে বেড়াতে পারে যেখানে খুশি সেখানে, বাধাবন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গদের মতো ডানা মেলে উড্ডীন হতে পারে এক সীমানা থেকে আরেক সীমানায়। প্রকৃতির দুয়ার অবারিতভাবে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। লর্ড কেলভিন তার দু’শ বছর পর দেখালেন প্রকৃতির এক ভিন্ন মূর্তি। দেখালেন এক দুয়ার খুলে দিয়ে প্রকৃতি কেমন করে আরেকটি বন্ধ করে রেখেছে চিরকালের জন্য—চিরকালের জন্যই যার গায়ে লেখা: এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, এ দুয়ার বিদ্ধ করে প্রকৃতির গুপ্তপুরীর সন্ধান পাওয়া বস্তুজগতের সাধ্যের বাইরে।

‘ধ্রুবশূন্য’ এবং এ-জাতীয় আরো কিছু মৌলিক কাজের জন্য উইলিয়ম থমসন ‘লর্ড’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণখচিত।

উল্লেখ্য যে ধ্রুবশূন্য আইডিয়াটির সূত্র ধরে একটি প্রাচীন আইডিয়া নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে—গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০খ্রি.পূ.), এপিকিউরাস (৩৪২-২৭০খ্রি.পূ.), এঁদের সেই দৃঢ় বিশ্বাস বস্তুর আণবিকতার ওপর, যার সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা ছিলেন রোমান দার্শনিক লুক্রেসিয়াস (৯৮- ৫৫খ্রি.পূ.)। অণু আবার বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে।

প্রথম পর্যায়ে আসে তাপবলবিদ্যা, যা একটু আগেই উল্লেখ করলাম। নিউটনের বলবিদ্যার মতো এই বলবিদ্যাও তিনটে প্রধান স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান। এগুলোকে বলা হয় তাপবলবিদ্যার তিন সূত্র (Three laws of Thermodynamics)। প্রথম সূত্রের মূল বক্তব্য হলো পেশিশক্তি আর যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy) মূলত একই জিনিস, একটি আরেকটিতে রূপান্তরিত হতে পারে, এবং শক্তির উৎস ছাড়া কোনোকিছুই অনির্দিষ্টকাল চালু থাকতে পারে না। অর্থাৎ নিজে নিজেই শক্তি উৎপাদন, সেটা সম্ভব নয়। মোদ্দা কথা, এ সূত্রের মূলমন্ত্র হলো শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণ (conservation of energy)।

ত্রিসূত্রের দ্বিতীয়টি, যা ‘তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র’ বলে খ্যাত, সেটাই হলো গোটা বিষয়টির প্রাণ। এ থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে, ছড়িয়েছে নানা দিকে। এর প্রয়োগ সর্বত্র। এতে বিজ্ঞান আছে, গণিত আছে, এমনকি দর্শনও। এর অনেক রহস্য। এর বক্তব্য হলো যে প্রকৃতির দৃষ্টি সব সময় এক দিকে। সংসারে যা কিছু ঘটে সবকিছুরই লক্ষ্য এক শান্ত অবস্থাতে, বা সাম্যাবস্থার (equilibrium) পরিস্থিতিতে পৌছানো। এ সড়ক একমুখী—উল্টো দিকে যাবার উপায় নেই। এটা one way । একটা বায়বীয় পদার্থকে যদি নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, অন্য কারো সঙ্গে কোনোরকম সংস্পর্শের সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে বেচারির একটাই গতি—একটা স্থিতাবস্থাকে লক্ষ্য করে সেদিকেই চোখকান বন্ধ করে ছোটা। ধরুন ঘরের এক কোনাতে একটা কৌটার মুখ খুলে একটু রঙিন গ্যাস ছেড়ে দিলেন। তারপর চেয়ে দেখুন গ্যাসটির মতিগতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ঘরের বাতাসের সঙ্গে মিশে নিজের রঙ তো হারাবেই, আলাদা কোনো অস্তিত্বই বোঝা যাবে না তার। অর্থাৎ এই তার স্থিতাবস্থা, এতেই তার শান্তি। শুধু তার নয়, তার পরিপার্শ্বেরও।

এই যে একমুখী গতি প্রকৃতির, একে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন entropy- এর ক্রমবর্ধমান চরিত্র। এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। আপাতত ‘এন্ট্রপি’ বলেই চালিয়ে দেব আমরা এ বইয়ে। একে দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপজোক করা যাবে না, সেই শক্তিরই মতো। এর বৈশিষ্ট্য হলো যতক্ষণ না স্থিতাবস্থা স্থাপিত হচ্ছে ততক্ষণ ওটা বেড়েই যাবে, বেড়েই যাবে, নিরন্তর।

এই বেড়ে যাওয়াটা, প্রকৃতির একটি দৃষ্টিগোচর বৈশিষ্ট্য হলেও, প্রকৃতির অন্যান্য নিয়মকানুনের সঙ্গে যে পুরোপুরি খাপ খায় তা নয়। যেমন নিউটনের গতিবিষয়ক ত্রিসূত্রের যে চিত্রটি আমরা একটু আগেই দেখলাম, সে তত্ত্ব অনুযায়ী, একটা অণু যদি একসময় একটা বিশেষ দিকে ভ্রমণ করে কোনো কারণবশত, তাহলে তাত্ত্বিকভাবে, তার কোনো বাধা নেই একটু পরে ঠিক বিপরীত দিকে চলতে শুরু করা। এটাকে বলা হয় reversibility-বৈপরীত্য। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, আণবিক পর্যায়ে গতির কোনো বিশেষ দিক বিচারের পক্ষপাতিত্ব নেই। অথচ উল্লিখিত উদাহরণটি যেন বলতে চাইছে যে প্রকৃতির বাহ্যিক ব্যবহার কিন্তু তা নয়। শিশি থেকে ছাড়া পাওয়া সেই রঙিন বাতাসের গোলাটি ঘরের বাতাসের সঙ্গে মিশে যাবার পর কোনো অবস্থাতেই সে আর ঘরের কোনাটিতে ফিরে যাবে না, নিউটনের গতিতত্ত্ব যা-ই বলুক না কেন। দুই তত্ত্বে এই যে বিরোধ, বা আপাতবিরোধী, এর রহস্য উদ্ধার করবার ভাবনা নিয়েই জন্ম নেয় বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা—পারিসাংখ্যিক বলবিদ্যা (statistical mechanics)। এর প্রধান উদ্দেশ্য ধ্রুপদি অণুভিত্তিক বলবিদ্যা (classical mechanics) ও তাপবলবিদ্যা (thermodynamics), এদুয়ের মাঝে সেতু স্থাপন করে একটা বোঝাপড়া সৃষ্টি করা, দুয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করা। অর্থাৎ অণুর গতিবিজ্ঞান দিয়েই অণুপুঞ্জের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা। অন্যভাবে বলতে গেলে reversibilityর আইনকানুনের সঙ্গে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় দু-চারটে আইডিয়া যোগ করে (probabilistic concepts) সামগ্রিক গতির irreversibility-কে যুক্তির আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত করা। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো নিয়েই একটু সময় কাটাব। পাঠক হয়তো ভাবছেন এতে তো ‘শূন্য’ বা ‘অসীমে’র কোনো ভূমিকা দেখছি না। একটু ধৈর্য ধরুন, ‘শূন্য” যথাসময়ে দেখা দেবেই, অনাহুত অতিথির মতো সে যখন-তখন চলে আসে না বলে-কয়েই।

আর হ্যাঁ, তাপবলবিদ্যার তৃতীয় সূত্রটি নিয়ে টু শব্দটি করলাম না, সেটাও হয়তো সজাগ পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এটি মূলত তাপমাপন যন্ত্র (যেমন নিত্যব্যবহৃত থার্মোমিটার) তৈরি করার কী নিয়ম সে বিষয়টির বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি নিয়ে সম্পৃক্ত। মজার ব্যাপার যে এ আইনটিকে মাঝে মাঝে ‘ zeroeth law of thermodynamics’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কৌতূহলী পাঠককে তার বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বিজ্ঞানের বই ঘাঁটতে হবে।

তীর ভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়

পরিসংখ্যানিক বলবিদ্যা বিষয়টি একটি নিজস্ব রূপ নিতে শুরু করে বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। কিন্তু এর মূল আইডিয়াগুলোর গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেক আগেই, সেই গ্রিক আমল থেকেই বলা যায়, যার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। তারপর সেসব আইডিয়া বিবর্তিত হতে হতে ড্যানিয়েল বার্নলির হাতে বাষ্পীয় গতিতত্ত্ব (kinetic theory of gases) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো সেই আণবিক বিশ্বাস-সূক্ষ্ম, আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে পদার্থের মৌলিক রূপ হলো কণা, অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, যা খালি চোখে দেখার কোনো উপায়ই নেই, যা চিরচঞ্চল, চির-অস্থির, যাদের সংখ্যা গুণিতব্যতার বাইরে, কোটি, অর্বুদ-নির্বুদ, এ-জাতীয় কোনো সংখ্যাই যাদের সঠিক পরিমাপ দিতে পারবে না। তবু অকাট্য এবং অখণ্ডনীয় বাস্তব হলো যে পদার্থ মাত্রই কণা—জল, বায়ু, পাথর, মানুষ, গাছ, ফুলের তোড়া, পাহাড়, নদী, যা কিছু দিয়ে রচিত হয়েছে এই বিশ্বভুবন। এই মৌলিক ধারণা থেকেই উৎপত্তি তাপবলবিদ্যার বিবিধ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা শুধু নয়, তাদের যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্যে সংজ্ঞাবদ্ধ করবার প্রয়াস। যেমন বস্তুর ঘনত্ব বলতে কী বোঝায়? তাপই বা কী? চাপ? সান্দ্রতা (viscosity)? একটা জিনিস গরম বা ঠাণ্ডা হলে কী হয়? আবহাওয়ার খবরে বায়ুচাপ কমে গেলে বলা হয় ‘লো প্রেসার’ অর্থাৎ বৃষ্টিবাদলের সম্ভাবনা। চাপ বেড়ে যাওয়া মানে মেঘ কেটে সব পরিষ্কার হয়ে যাওয়া। এসবের পেছনে অণুপুঞ্জের কী ভূমিকা, সেটাই হলো বাষ্পীয় গতিবিদদের গবেষণার বস্তু। ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক একটি—‘তাপ’–এর সংজ্ঞা কী? অণুরা চিরচলমান, এক মুহূর্তও থেমে নেই তারা। কিন্তু সংখ্যায় এত বিশাল তারা যে নড়তে গেলে একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে বাধ্য—একটি এক ঘনমিলিমিটার মাপের কৌটোর ভেতর আনুমানিক 2.75×10° টি কণা বা মলিকিউল আছে বলে ধারণা করা হয়, স্বাভাবিক তাপ এবং বায়ুচাপের পরিবেশে। ষোলোটি শূন্য বসিয়ে সংখ্যাটি লেখার চেষ্টা করুন, আপনার ঘাম ছুটে যাবে (১০ভিত্তিক গণনাপদ্ধতির বিরাট সুবিধার মধ্যে এই একটি)। চিন্তা করুন, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত কণা আছে! কথা হলো ধাক্কা লাগার পর কি হয় কণাগুলোর? তারা অন্যদিকে চলে যায়। অন্যদিকে আবার ধাক্কা খায়, ক্রমাগত ধাক্কা খেয়েই যাচ্ছে। যতই ধাক্কা খায় ততই তাদের উত্তেজনা বাড়ে, অর্থাৎ গতিবেগ বাড়ে। যতই গতি বাড়ে ততই বাড়ে ধাক্কার মাত্রা। এভাবে একটা হুলস্থূল বেধে যায় তাদের মধ্যে। তার ওপর বাইরে থেকে যদি আরো উস্কানি দেওয়া হয় (উত্তেজনা বাড়ানোর মতো কোনো বিশেষ তেজ প্রয়োগ, যেমন চুলায় আগুন ধরানো), তাহলে তো কথাই নেই। মহা উত্তেজিত হয়ে তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে শুরু করবে। এই যে উত্তেজিত হয়ে ছোটা, সেটা যদি কোনোভাবে মাপার উপায় থাকত তাহলে দেখতেন কণাগুলোর গতির একটা গড় বিন্দু (centre of mass) আছে, সেই গড়ের চারপাশে যে এলোপাতাড়ি (random) ছুটোছুটি করা তার গড়কেই বলা হয় ‘তাপ’ (এই গড় নির্ধারণ করারও একটা নিয়ম আছে, নির্ভর করে কণাগুলোর কী বৈশিষ্ট্য, কোন পদার্থের কণা তারা, ইত্যাদি)। মোটকথা, তাপ হলো উত্তেজিত কণাসমূহের উত্তেজনা- মাত্রার একটা গড় পরিমাপ। উত্তেজনা কমে গেলে তাপ পড়ে যায়। সে কারণে কোথাও আগুন লাগলে চারদিকের দালানকোঠা, বায়ু জল গাছ প্রাণী সব গরম হয়ে ওঠে, আবার জল ঢাললেই শান্ত হতে শুরু করে। সবই সেই উত্তেজনার ওঠানামার ব্যাপার।

পাঠক যেন ভেবে না বসেন যে অণুপুঞ্জের গতি দিয়ে তাপ ব্যাখ্যা করা যত সহজ অন্যগুলোকে হয়তো তত সহজে ব্যাখ্যা করা যায়না। অবশ্যই যায়। শুধু জানতে হয়, সেই ‘গড়’ নেওয়া ব্যাপারটা কী। সাধারণ কতগুলো গাণিতিক সংখ্যার গড় আর এই গড় ঠিক এক নয়, খানিক টেকনিক্যাল বিষয় আছে এতে। ওই পথ না হয় এড়িয়েই যাই আজকে। হাজার হলেও আমরা লিখছি ‘শূন্য’ নিয়ে, এখানে পরিসংখ্যানবিদ্যার খুঁটিনাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলেও চলে।

বিশ্বসৃষ্টির মূল চারটে উপাদান—মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি। আদিম হিন্দুধর্মের মূল দর্শনের অন্যতম ভিত্তিই ছিল এটি। পরে অ্যারিস্টটলও ঠিক একই কথা বলে গিয়েছিলেন। এর সব কটিই জীবজগতের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় একটা গ্রহে যে জীবিত কিছু থাকা সম্ভব তার প্রধান পরীক্ষাই এ উপাদান-চতুষ্টয়ের উপস্থিতি কেবল নয়, প্রাচুর্যও। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য প্রথম তিনটে উপাদানের মূল উপকরণের মধ্যে যে কণার প্রাধান্য আছে সেটা হয়তো খুব দুর্বোধ্য নয়, কে জানে হলে হতেও পারে। চামড়ার চোখে যখন দেখবার উপায় নেই, এমনকি অত্যাধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সহজ নয়, তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মুখের কথা বিশ্বাস ছাড়া উপায়ই বা কী আমাদের। কিন্তু যেটা কিছুতেই বিশ্বাস হবার নয়, মনে হবে এর চেয়ে বড় ধাপ্পা আর হতে পারে না (আমরা কিছু বুঝিসুঝি না বলে মাথায় হাত বুলিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে), সেটা হলো আলো, যা আমরা সূর্য থেকে পাই, যা বাতাসের মতো কখনো শান্ত কখনো উথাল, যা পানির মতো নদীনালা ভরে রাখে না, যা মাটির মতো শক্ত নয়, তাতে আবার কণা থাকতে পারে কেমন করে। এবং অনেকটা সে কারণেই, অন্য তিনটি উপাদান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তার প্রকৃতি, তাই আলো ছিল চিন্তাবিদ, দার্শনিক আর বিজ্ঞানীদের চিররহস্যের বিষয়। একেক যুগে একেক মনীষী আলোর একেকটি দিক নিয়ে তাঁদের ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আলো জিনিসটা আসলে কী সে রহস্যের মোড়ক উদ্ঘাটন হতে বেশ কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছে বিজ্ঞানজগৎকে। রেনেসাঁর ইউরোপেই সম্ভবত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে শুরু করে আলোর ওপর। আইজ্যাক নিউটনের অন্যতম নেশাই ছিল আলো নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কাচের ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করার পর কী হয় তা দেখতে। সাধারণ কাচে চমকদার কিছু ঘটে না বলে তিনি একটা ত্রিকোণী কাচ (prism) নিয়ে তাতে আলো ফেললেন। ও মা! আজব জিনিস ঘটতে শুরু হয়। সাদা আলো নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ে—একটি নয়, দুটি নয়, পাকা সাতটি রঙ, লাল থেকে শুরু করে নীল, বেগুনি পর্যন্ত।

দারুণ মজার ব্যাপার। ঠিক যেমন করে বর্ষার পর কখনো কখনো আকাশজুড়ে রংধনু ছড়িয়ে পড়ে নানা রঙের পুচ্ছ ধারণ করে। আলো আর ত্রিকোণী কাচের এই মজার খেলা তাঁর আগে কারো চোখে পড়েনি, কিন্তু এটা ছিল আলোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল পরে, কিন্তু নিউটন নিজে যা ভেবেছিলেন তা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর ধারণা ছিল, অন্যান্য বস্তুর মতো আলোও অণু দিয়ে তৈরি। কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন জাতের কণা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে যায় বলেই নানা বর্ণের শোভা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কিন্তু এই অণুতত্ত্ব মনঃপূত হয়নি ইউরোপের সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানী- জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্সের (১৬২৯-৯৫)। নেদারল্যণ্ডসে জন্মলব্ধ এই অসাধারণ মানুষটিরও ছিল বহুমুখী প্রতিভা, যিনি ষোলো বছর বয়সেই সে সময়কার সবচেয়ে প্রভাবশালী ইউরোপিয়ান দার্শনিক-বিজ্ঞানী-গাণিতিক ডেকার্টের কিছু কাজকর্মের ভুলভ্রান্তি ধরতে পেরেছিলেন, যদিও সেটা প্রকাশ্যে প্রচার করার মতো সাহস তখনো হয়নি তাঁর। আলোর প্রকৃতি নিয়ে তাঁরও দারুণ কৌতূহল ছিল। বেশ কিছু মূল্যবান কাজও করে গেছেন তার ওপর। তাঁর মতে, আলোর বৈশিষ্ট্য অণু নয়, তরঙ্গ। ঠিক কিসের তরঙ্গ তা অবশ্য আবিষ্কার হয়নি তখনো, সেটা পুরোপুরি উদ্ঘাটন হতে আরো অনেক সময় লেগেছিল। যা-ই হোক-কণা না ঢেউ এ নিয়ে বিলেত আর ইউরোপে বড় রকমের কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়নি যেমনটি হয়েছিল ক্যালকুলাসের আবিষ্কার নিয়ে। তার প্রধান কারণ, আলোর প্রকৃতি নির্ভুলভাবে বুঝতে হলে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয় তার উপযোগী যথেষ্ট যন্ত্রপাতি তখনো আবিষ্কার হয়নি।

তবে আলোকরশ্মির একটা বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছিল টমাস ইয়াং (১৭৭৩- ১৮২৯) নামক এক ব্রিটিশ পদার্থবিদের কাছে, যা থেকে তার তরঙ্গতার সপক্ষে একটি বড় যুক্তি দাঁড় হয়ে যায়। এই ভদ্রলোকও শুধু পদার্থবিজ্ঞান নিয়েই পড়ে থাকতেন না, আরো একটা বড় গুণ ছিল তাঁর। একদিকে এডিনবার্গ আর কেম্ব্রিজ থেকে ছিল বিজ্ঞানের ডিগ্রি, আবার জার্মানির গেটিঙ্গেন থেকে মেডিক্যাল ডিগ্রি ১৭৯৬ সালে। উপরন্তু তিনি ছিলেন নামকরা মিসরবিশারদ পণ্ডিত। সেকালের মানুষ বর্তমান যুগের মতো অতি-বিশেষত্বের বাতিকে ভুগতেন না বলেই হয়তো তাঁদের বিশ্বদৃষ্টি ছিল বিশ্বব্যাপীই বিস্তৃত।

এখন বলি তরঙ্গের এই ‘পরস্পরের সঙ্গে ঘাত-সংঘাত’ ব্যাপারটা কী। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে বলা হয় Interference (ব্যতিচার)। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। বস্তুজগতে যে তরঙ্গ আছে তা চামড়ার চোখে দেখবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো কোনো জলাশয়ের সামনে দাঁড়ানো—খুদে খুদে খালবিলেতেও ঢেউ ওঠে, যত ছোটই হোক সে ঢেউ। শান্ত পুকুরে একটা ঢিল ছুডুন। কী হবে? ঢিলটি টুপ করে পড়ার সাথে সাথে পরিপার্শ্বের জল খানিক উত্তেজিত হয়ে উঠবে, এবং সে উত্তেজনা (তেজ, energy) ঢেউয়ের আকারে ছুটবে চারদিকে, নিখুঁত বৃত্ত রচনা করে, যেন মা-প্রকৃতির কাছ থেকে এমনি করে সার বেঁধে চলারই শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তারা। এক মুহূর্ত পরে আরো একটা ঢিল ছুডুন প্রায় একই জায়গা তাক করে। এবার কী দেখা যাবে? দ্বিতীয় ঢিলটি দ্বিতীয় বৃত্তমালা সৃষ্টি করবে। দুটি ঢিলের দুটি বৃত্তস্রোত যখন একসাথে মেলে তখন কী চোখে পড়বে? ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট ঢেউগুলো একসাথে মিলে বেশ বড়সড় একটা ঢেউ বানিয়ে ফেলেছে, আবার কোথাও তারা পরস্পরের ‘পায়ে ল্যাং মেরে’ দুজনই কাত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ কোনো ঢেউই থাকছে না। দুটি পাশাপাশি মোটরবোটের পেছনে ফেলা ঢেউরাশির মাঝামাঝি একটা জায়গাতে লক্ষ করলে মনে হবে সব শান্ত, লঞ্চ বা নৌকা কোনোকিছুরই আনাগোনা ছিল না সে জায়গাটুকুতে বিগত সময়টুকুর মধ্যে। এই ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো এই যে, ব্যতিচার প্রণালিতে দুটি ঢেউ যখন একই কলাতে (phase) চলে তখন তাদের সম্মিলিত তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যাতে করে ঢেউয়ের উচ্চতাও বেড়ে যায়। কিন্তু যখন কলাবৈষম্য ঘটে তখনই তারা পরস্পরের গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়, এক হিসেবে, যার ফলে দুটি ঢেউয়ের কোনোটিরই নিজস্বতা বজায় থাকে না। এটা শুধু পানিতে নয় শব্দেও লক্ষ করা যাবে, কারণ শব্দও একপ্রকার ঢেউ। শব্দতরঙ্গের জারক ও বাহক হলো বায়ু।

বায়ুতে চাপ দিলে কুঁচকায়, চাপ তুলে নিলে ফাঁপে (অনেকটা হাপরের মতো)। এই চাপা-ফাঁপা থেকেই সৃষ্টি হয় শব্দের শক্তি, যা সৃষ্টি করে বায়ু-কম্পন এবং যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে শব্দরূপে। শব্দতরঙ্গের সবচেয়ে নাটকীয় প্রদর্শনী দেখতে চাইলে একটা পশ্চিমা অর্কেস্ট্রাতে যান, দেখবেন কত বিচিত্র তরঙ্গের কত বিচিত্র ধ্বনি কেঁপে কেঁপে উঠছে হাজারটে বাদ্যযন্ত্র থেকে, কত সহস্র ব্যতিচার (out of phase) আর সমচার (in phase) তরঙ্গ মিলে রচনা করে যাচ্ছে এক সম্মোহনী সুরের জগৎ।

অনুরূপ ঘটনা ঘটে আলোর জগতেও—শুধু খালি চোখে সে ঢেউ দেখবার কোনো উপায় নেই। খালি চোখে যেটা দেখবার উপায় আছে সেটা হলো রঙের বাহার-সাদারঙ, লাল, কালো, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনি। একটাতে চোখধাঁধানো রক্তিম উজ্জ্বলতা, আরেকটাতে শীতল কোমলতা। আরেকটি হয়তো এরকম যে গায়ে লাগলে চামড়া পোড়ার উপক্রম হয়। এদের একেকটির একেক বৈশিষ্ট্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন ‘দৈর্ঘ্যের’ জন্য। আজকাল সবার বাড়িতেই নানা রকম ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যের ছড়াছড়ি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই বলতে গেলে হাজার রকম ওয়েভলেংথ আর ফ্রিকোয়েন্সির ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বাড়ির পেছনে ফুলের বাগান করে রঙের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার উপায় হয়তো আমাদের নেই আগের মতো, কিন্তু শব্দ ও আলোকরশ্মির তরঙ্গ-বৈচিত্র্য দিয়ে বাসগৃহের তরঙ্গকানন অবশ্যই আমরা কানায় কানায় পূর্ণ করে রাখতে পারছি।

আইজ্যাক নিউটন তাঁর ত্রিকোণী কাচের কুহরে ফেলা শুভ্র আলোর সপ্তবর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে যাবার তাৎপর্য এই ছিল যে সাদা আলোর মাঝেই আছে নানা বর্ণের আলোকণার বীজ—যাদের একেকটির একেক দৈর্ঘ্য থাকার কারণে একেক রঙের পুচ্ছ ধারণ করে স্বচ্ছ কাচের ঘন মাধ্যম দিয়ে প্রবেশ করবার পর। এই রঙগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই এবং এরা আমাদের চোখের কোনো ক্ষতি করে না, কারণ এরা অপেক্ষাকৃত মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের ঢেউ, যাদের তেমন ক্ষতিকর উপকরণ নেই। সবচেয়ে বাড়া হলো লালের দৈর্ঘ্য, এবং দৃষ্টিসীমার সবচেয়ে হ্রস্ব হল বেগুনি। আলোকরশ্মির দৈর্ঘ্য মাপার বৈজ্ঞানিক একক হলো ‘এংস্ট্রম” [সুইডিশ বিজ্ঞানী এ যে এংস্ট্রমের (১৮১৪-৭৪) নামানুসারে], অর্থাৎ 10 মিটার। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে আজকাল ‘ন্যানোমিটার’ও ব্যবহার করা হয়। ১ ন্যানোমিটার মানে ১/১,০০০,০০০,০০০ মিটার। সে হিসেবে লাল রঙের দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার, আর বেগুনির ৪০০। বেগুনিরও রকমফের আছে-৪০০-এর নিচে চলে গেলেই যাকে বলে short wave (হ্রস্ব তরঙ্গ)-এর এলাকায় চলে আসে। এগুলো খালি চোখে দেখবার উপায় নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে কটি নাম তার মধ্যে এক্স রে আর আল্ট্রাভায়োলেটের কথা আমরা নিত্যই শুনে থাকি। ওদিকে আবার লালের চেয়ে লম্বা ঢেউ হলেও বিপদ—সেগুলোও আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। Infrared, microwave—এগুলো হলো লম্বা তরঙ্গের উদাহরণ।

এবার আমরা মূল বিষয়টির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। লম্বা আর খাটো ঢেউ বলতে কী বোঝায়? পানির ঢেউ নাহয় খালি চোখেই দেখতে পারি, ঢেউগুলো কিভাবে ওঠানামা করছে তা পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু শব্দ আর আলোর ঢেউ চোখে দেখব কী করে? ওগুলোর দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝায়? তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা পেতে চাইলে মনে মনে একটা পাহাড়ি অঞ্চলের ছবি আঁকুন, যেখানে অনেকগুলো উঁচু-নিচু টিলা আছে। টিলাগুলো নড়ছে না বটে, কিন্তু দূর থেকে দেখতে তো ঢেউয়ের মতোই মনে হবে। এবার কল্পনা করুণ দুটি পাশাপাশি ঢেউয়ের মাঝের দূরত্বটুকু-পাহাড়ের ওপর এর কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাতাসেও ঠিক এমনি-রকম ঢেউ তৈরি হচ্ছে নিত্য-নিয়ত, শব্দ ও আলো উভয়ক্ষেত্রে। এই যে দুটি লাগালাগি ‘টিলা’, তাদের যে দূরত্ব তাকেই বলা হয় ওয়েভলেংথ। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হলো যে ৪০০-এর নিচে আর ৭০০-এর ওপরে যে তরঙ্গ তার আলো দৃষ্টিগোচর নয়, এবং তা সাধারণ ব্যবহারের জন্যও খুব উপযোগী নয়।

ক্ষুদ্র জগতের ভিন্ন আইনঃ কোয়ান্টামের জন্ম

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এই যে ছোট ঢেউ আর বড় ঢেউয়ের কথা বলছি, যা চোখে দেখা যাচ্ছে না, এদের দৈর্ঘ্য নাহয় মানা গেল, কিন্তু এই দৈর্ঘ্য- ভেদের তাৎপর্যটা কী? তাৎপর্য হলো দুটির দুরকম তেজ (energy)। দৈর্ঘ্য যত ছোট হয় ততই বেশি তাদের কম্পনাঙ্ক (frequency), যার ফলে ততই তাদের তেজ-বিক্রম। তেজ না হলে কাঁপুনির মাত্রা বাড়বে কেমন করে। আল্ট্রাভায়োলেট, যা আমরা চোখে দেখি না, অথচ সারা দিন রোদে পুড়লে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি গায়ে লেগে চামড়ার সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মাত্রাতিরিক্ত রঞ্জনরশ্মি (X-ray) গায়ে লাগলে তার যে বিকিরণ-শক্তি সেটা একসময় ক্যান্সাররূপে দেখা দিতে পারে। যা-ই হোক, মাঝারি দৈর্ঘ্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য রশ্মিগুলো, লাল থেকে বেগুনি, সেগুলো সাধারণ সাদা আলোর উপকরণ হওয়াতে সাদা আলো যখন বর্ষণস্নাত আকাশে রংধনুর বর্ণালিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন কবির চোখে পড়ে আকাশজোড়া রঙের খেলা, আর বিজ্ঞানী দেখেন মেঘেরা কী অদ্ভুত উপায়ে সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল ত্রিকোণী কাচের আকার নিয়ে। সাদার মাঝে লুকিয়ে থাকা নানা দৈর্ঘ্যের নানা রঙ নিজ নিজ পথে নিজ নিজ গতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু সমদৈর্ঘ্য হলে কী হবে, তাদের সেই পরস্পরের পথ রুখে (interference) দাঁড়াবার স্বভাবটি দূর হবার নয়। সেটাই লক্ষ করেছিলেন ইয়াং সাহেব তাঁর ১৮০১ সালের পরীক্ষাতে। পুকুরের জলে কাছাকাছি দুটি ঢিল ছুড়লে ঢেউগুলোর যে দশা হয় আলোতেও অনেকটা একই রকম ঘটনা ঘটে। একটা মোমবাতি জ্বালুন ঘরে। অদূরে একটা পিচবোর্ডের বড়সড় পাত দাঁড় করিয়ে ছোট্ট একটা ছিদ্র করুন মাঝখানে। সেই ছিদ্রের অপর পাশে আরো একটা পাত দাঁড় করান, ছিদ্রমুক্ত। দেখবেন ওদিকের মোমবাতির আলো এসে এদিকের পর্দাটিকে আলোময় করে তুলল, এবং সে আলোতে কোনো ফাঁকফোকর নেই। এবার এক কাজ করুন, ওই ছিদ্রটির খুব কাছে আরো একটি ছিদ্র করুন, তারপর দেখুন, বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখুন, ওপাশে কী হচ্ছে। দেখবেন যে দুটি ছিদ্র দিয়ে ঢোকার পর আলোরেখাগুলো অনেক জায়গায় পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে উজ্জ্বলতর করে তুলছে জায়গাটা, আবার কোনো কোনো জায়গায় পরস্পরকে বাধা দিয়ে একেবারে অন্ধকার সৃষ্টি করে ফেলছে। এই হলো ইন্টারফেরেন্সের লক্ষণ। এতে কী প্ৰমাণিত হয়? আলো যদি ইট-পাথরের মতো কণাজাত হতো তাহলে কি এরকম আচরণ হতো তাদের? মনে হয় না। সুতরাং এ পরীক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা- জগতে বদ্ধমূল বিশ্বাস এনে দেয় যে আলো আসলেই একপ্রকার ঢেউ। যার অর্থ দাঁড়ায় যে হাইগেন্সের ধারণাই ঠিক, নিউটনেরটি নয়। ঠিক কী ধরনের ঢেউ সেটা আবিষ্কার হয় আরো খানিক বাদে— এ হলো তড়িৎ-চৌম্বক-তরঙ্গ, যার প্রকৃতি শব্দতরঙ্গ থেকে আলাদা। শব্দ চলে সোজাসুজি, একেবারে নাক বরাবর (longitudinal), আর আলো যায় আড়াআড়ি (transverse), তেরচা পথে । অর্থাৎ তেজ ছোটে একদিকে, আর ঢেউ চলে তার সমকোণে। এই তরঙ্গতত্ত্বটি বিজ্ঞান-জগতের অকাট্য বেদবাক্যের রূপ ধারণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। শুধু তা-ই নয়, পদার্থের অণুতত্ত্বে বিশ্বাসী, এবং অণুবিশ্বাস দিয়ে প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যাদানের যে প্রচেষ্টা পরিসংখ্যান-তাত্ত্বিকদের, সেই বিশ্বাসের সঙ্গেও এর সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অণুতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী বস্তুর দ্রুতচারী কণাগুলো চলার বেগে তেজের তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে কোনো-না-কোনোভাবে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আলোর বিকিরণে। কণা যত গতিশীল তত তাদের তাপ, তত তাদের তেজোশক্তি, এবং ততই তাদের আলোবিকিরণ। এ-দুয়ের মাঝে সেতু বেঁধে দেন লুডভিগ বলজম্যান (১৮৪৪- ১৯০৬) ও জোসেফ স্টেফান (১৮৩৫-৯৩) নামক দুই অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ। তাঁদের তত্ত্বটি স্টেফান-বলজম্যান সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুযায়ী একটা ‘আদর্শ বস্তু’ (ideal body) যাকে কৃষ্ণদেহী (black body) বলে আখ্যায়িত করা হয় বিজ্ঞানে, তার বিকিরণের পরিমাণ হল ওটির যে তাপমাত্রা তার চারঘাতী অনুপাতে (fourth degree)। উদাহরণস্বরূপ, তাপ যদি হয় 2 ডিগ্রি, বিকিরণ হবে 24। তদানীন্তন বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এ ছিল আলোর তরঙ্গতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান-তত্ত্বের পরম মিলনসূত্র। এতে শুধু কতখানি আলো বিকীর্ণ হচ্ছে তা-ই নয়, সাথে সাথে কতটা তাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও প্রকাশ পাচ্ছে। কথিত আছে যে এ সূত্রের সাহায্যে কোনো এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অঙ্ক কষে বের করেছিলেন যে স্বর্গের আনুমানিক তাপমাত্রা হলো ৫০০ ডিগ্রি (ধ্রুবস্কেলে)!

কিন্তু কণাবিজ্ঞান আর আলোবিজ্ঞানের এই মধুর মিলন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্রিটেনের লর্ড রেলে আর স্যার জেমস জিন্সের একটি পরীক্ষায় পূর্ববর্তী তত্ত্বের আংশিক সমর্থন ছিল বটে, সাথে সাথে কতিপয় প্রশ্নও দাঁড় হয়ে যায়। তাঁরা মাঝারি মাপের ঢেউ নিয়ে কাজ করেছিলেন বলে তাঁদের প্রদত্ত সূত্রটি ঢেউ ছোট হলে যে তাপ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা পুরোপুরি ধরা পড়েনি। তবে যেটা ছিল সুস্পষ্টভাবেই সেটা হলো বিপদের আভাস। সত্যি তো, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি কমতে কমতে শূন্যের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তাপমাত্রাও বাড়তে বাড়তে সীমার বাইরে চলে যাবে। তাহলে তো সর্বনাশ। যেন কেয়ামতই এসে যাবে, বিশ্বজগৎ সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

এখানে আবার সেই ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’ এসে উঁকি মেরে জানান দেয় তাদের উপস্থিতি। এই ভয়াবহ সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ‘রঙ্গোত্তরের বিপর্যয়’ (ultraviolet catastrophe)।

আশু মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা কোনো সত্যিকার বিজ্ঞানমনা মানুষের চিন্তায় গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। সুতরাং গণ্ডগোলটা নিশ্চয়ই প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতেই পদার্থবিদেরা আবিষ্কার করলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নামক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিষয়, যা সাধারণ বুদ্ধিকে হার মানায়, আদিকালের সমস্ত অভ্যস্ত, চিরাচরিত বিশ্বাসকে প্রতিহত করে, বিজ্ঞানবহির্ভূত জগৎকে হতভম্ব করে দেয়। এই তত্ত্বের আদিজনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) নামক এক তীক্ষ্ণধী পদার্থবিজ্ঞানীকে, যদিও জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে তার একক জনক হিসেবে চিহ্নিত করা খুব বিচক্ষণ বলে গণ্য করা হয় না, যার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে একবার।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক গোড়া থেকে নিশ্চিত ধারণায় ছিলেন যে রেলে-জিন্সের সহজ সমীকরণ হয়তো একটু অতিরিক্ত সহজ, যা সব ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য সম্ভবত নয়। এটা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য শূন্যতে পৌঁছানোর অবস্থা দাঁড়াবার সাথে সাথে তার তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আকাশ ছোঁবার অবস্থায় এসে যাবে। রেলে-জিন্সের সূত্র ব্যবহার করতে গিয়ে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তো মুশকিল। সুতরাং কিছু একটা করা দরকার। একটা নতুন কিছু, একটা মৌলিক কিছু। আপাতদৃষ্টিতে রেলে-জিন্সের সূত্রে বিজ্ঞান অনুযায়ী কোনো ফাঁকফোকর দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান দিয়ে এর সমাধান খোঁজা অর্থহীন। তিনি ঠিক করলেন, রেলে-জিন্স যে বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে বিজ্ঞানই ভুল। পারমাণবিক জগতে হয়তো সে বিজ্ঞান অচল। বড় আকারের পদার্থবিষয়ক জগৎ যেসব নিয়মকানুন মেনে চলে, ছোট কণাদের জগতে সে নিয়ম অকেজো। ম্যাক্স প্লাঙ্ক এক দুঃসাহসী চিন্তা নিয়ে খেলা করতে লাগলেন মনে মনে—ছোট কণারা বড়দের মতো একটানা রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে না, তারা চলে অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে, ব্যাং যেমন করে চলে। সাধারণ বুদ্ধিতে এটা কল্পনা করা কঠিন, কারণ আমরা থাকি বড়দের পৃথিবীতে, সুতরাং আমরা বড়দের আইনকানুনেই অভ্যস্ত। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত যে, মনে করুন, একটা গাড়ির গতিবেগ শূন্য থেকে এক লাফে দশ মাইল বেগে উঠে যাবে, তারপর যত চেষ্টাই করুন, দশ থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে উঠতে এগারো বারো ইত্যাদিতে না গিয়ে চলে যাবে কুড়িতে, তারপর চুপচাপ, পরে হঠাৎ করে ত্রিশ। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ শুনেছে কোনো দিন? না, আমাদের বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষের কেউ শোনেনি। শোনেনি কারণ এরকম ঘটনা ছোটদের রূপকথার বই ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু জার্মানির সেই দুঃসাহসী যুবক ঠিক সেই প্রস্তাবই পেশ করলেন বিজ্ঞানজগতে এবং তাঁর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে যে এই ধারণার ভিত্তিতে যে ফলাফল তিনি পেয়েছেন সেটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রেলে-জিন্সের সীমাহীন তেজ বৃদ্ধির পরিবর্তে একটা পর্যায়ে গিয়ে তেজ আসলে বাড়ার পরিবর্তে কমতে শুরু করে। এই ব্যাপারটিকে নামকরণ করা হলো ‘কোয়ান্টাম’(quantum)। পারমাণবিক পর্যায়ে বস্তুজগতের বাস্তবতা ভিন্ন আইনের বশবর্তী হয়, সেখানে অণুকণার গতিবিধি, তাদের তেজ- শক্তি, নিরবচ্ছিন্নতার চরিত্র হারিয়ে খণ্ডীভূত, কাটাকাটা চিত্র ধারণ করে। সেখানে পৃথিবী খোপে খোপে ভাগ করা, এক খোপ থেকে আরেক খোপের মাঝে একটা ফাঁক আছে। তেজের বেলায় এই ‘খোপ’গুলোকে বলা হয় এনার্জি লেভেল। গ্যাস প্যাডেলে যত চাপই দিন না কেন গাড়ির গতিবেগ শূন্য থেকে এক লাফেই হয়ত দশে উঠে যাবে, ক্রমে ক্রমে প্রতিটি অঙ্ক পার হয়ে উঠবে তা নয়।

অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানজগতে এধরনের আজগুবি চিন্তার কোনো প্রশ্রয় ছিল না। তাঁরা ম্যাক্স প্লাঙ্কের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি, কারণ তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী রেলে-জিন্স সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান তো ছিলই, কিন্তু তাঁরা প্লাঙ্কের গাঁজাখুরি তত্ত্ব বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন, এ এক তরুণ উচ্চাভিলাষী বিজ্ঞানীর কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট চিন্তা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে জোর করে তাঁর পরীক্ষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা জোড়াতালির ব্যবস্থা করা। একটা সাময়িক সমস্যার সাময়িক সমাধান মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এটা যে সাময়িক কিছু নয়, আসলেই একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার যাতে করে প্রকৃতির একটি গভীর রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে গেছে, সম্ভবত ম্যাক্স প্লাঙ্কের নিজেরই অজান্তে, সেটা পরিষ্কার হলো আরেকটি যুগান্তকারী গবেষণায়, যার নায়ক ছিলেন আরো এক জার্মান যুবক, তখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা, এবং এখন যার নাম বাংলাদেশের রিকশাওয়ালাদেরও মুখে মুখে ঘোরে—আলবার্ট আইনস্টাইন।

আইনস্টাইনের বয়স তখন ছাব্বিশ, পদার্থবিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি করা সত্ত্বেও বলতে গেলে একরকম বেকার, সামান্য এক পেটেন্ট অফিসে ছোটখাটো একটা চাকরি নিয়ে কোনোরকমে সংসারের খরচ চালাচ্ছিলেন সদ্যবিবাহিত যুবক। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার চাকরি, সেটা পাননি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (প্রফেসর ওয়েবার) তাঁকে চাকরির প্রশংসাপত্র (recommendation letter) দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন (কারণ আইনস্টাইন তাঁকে হের প্রফেসর ওয়েবার না বলে শুধু হের ওয়েবার বলে সম্বোধন করতেন, অনেকটা স্বৈচ্ছিক অবজ্ঞাবশতই, এ নিয়ে আমরা সামনে আরো কথা বলব)। যা-ই হোক, পেটেন্ট অফিসের চাকরিটা নেহাত খারাপ হয়নি তাঁর জন্য। ১৯০৫ সালের কথা সেটা। চাকরির কাজে খুব কম সময়ই ব্যয় করতে হতো তাঁকে, ফলে দিনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি নিজের গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। ইতিহাস এর সাক্ষী যে ১৯০৫ সালটিই ছিল আইনস্টাইনের গবেষণা-জীবনের সবচেয়ে গৌরবময়, সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়। এ বছর তিনি একটি নয়, তিনটে বড় বড় কাজ করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় মনীষীদের শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছেন। তাঁর প্রথম কাজটি ছিল বস্তুর আপাতদুর্বোধ্য আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার (photoelectric effect) একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দানের ওপর। আলোক- তড়িৎ বিষয়টি প্রথম চোখে পড়েছিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, জার্মানিরই আরেক প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্তসের (Hertz) (১৮৫৭-৯৪)। তিনি লক্ষ করেন যে, একটা ধাতব পাতের ওপর রঙ্গোত্তর দৈর্ঘ্যের (ultraviolet) রশ্মি নিক্ষেপ করলে কী এক অদ্ভুত কারণে সেই পাতের এটম থেকে ধপাধপ ইলেকট্রন নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, অনেকটা ঢিল মেরে দেয়ালের বালিকণা খসিয়ে ফেলার মতো। সনাতন অণুবিজ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। আইনস্টাইন বললেন, ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না তার কারণ সনাতন বিজ্ঞানে আলো যে ‘ফোটন’ নামক একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি যা অনেকটা সেই ঢিলের মতোই কাজ করে যখন ওটাকে পাতের দিকে ছোড়া হয়, সেটা জানা ছিল না। হ্যাঁ, আলো তরঙ্গ ঠিকই, আবার কণাও, বিশেষ রকম কণা, যাকে আইনস্টাইন বলতেন ওয়েভপ্যাকেট (কণার মতো করে দলাপাকানো ঢেউ)। সে প্যাকেট বিশেষ বিশেষ তেজে পাতের ওপর ঘা খেলে তার এটম থেকে ইলেকট্রনগুলো একে একে খসিয়ে আনবে। তা’ও একটা তেজ-সীমার কমে চলে গেলে সেই খসানোটা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যাবে। আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের এই আশ্চর্য গুণ বিজ্ঞানজগতের এক দারুণ আবিষ্কার। এর যে কত ব্যবহারিক এবং বাণিজ্যিক প্রয়োগযোগ্যতা তা বর্তমান যুগের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কারোর অজানা নয়। সংগত কারণেই এই যুগান্তকারী কাজটির জন্য আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁর এই আবিষ্কার নানাভাবে পরীক্ষিত-নিরীক্ষিত হয়েছে শত শত বিজ্ঞানী ও গবেষক দ্বারা, এবং প্রতিবারই তাঁর তত্ত্ব নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ তত্ত্ব আরেকটি বড় কাজ সিদ্ধ করেছে—ম্যাক্স প্লাঙ্কের সেই ‘কোয়ান্টাম তত্ত্বকে’ যুক্তিযুক্ত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

আলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী, অথচ এই বস্তুটিকেই আমরা কত কম জানি। শুধু আমরা কেন, গোটা বিজ্ঞানজগৎকেই চরম ধাঁধায় ভুগিয়েছে যুগে যুগে। নিউটন বললেন, আলো ইট-পাথরের মতোই একরকম পাথর, খুব ছোট পাথর যদিও। হাইগেন্স বললেন, পাথর নয়, ঢেউ। এদিকে আইনস্টাইন যা বলছেন তাতে তো মনে হয় কণাও হতে পারে, আবার ঢেউও হতে পারে। ধাঁধা যেন আরো বেড়ে গেল। একই জিনিস ঢেউ আর কণা একই সঙ্গে কী করে হয়। পরে লুই ডিব্রগলি নামক আরেক বিজ্ঞানী এসে প্রমাণ করলেন যে হ্যাঁ, হয়, পদার্থের এই দ্বৈত চরিত্র, যত অবিশ্বাস্যই হোক, এটাই প্রকৃতির প্রকৃত রূপ। এ রূপের পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে বিংশ শতাব্দীর কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাঝে।

পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, কিন্তু মশাই, এখানে শূন্যের জায়গাটি কোথায়। আছে, ভাই, আছে। ভুলে যাবেন না যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোচনাটি শুরুই হয়েছিল সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য শূন্যে চলে গেলে তেজ অসীমে পৌঁছুবে কি পৌঁছুবে না, সে প্রশ্নের মোকাবিলা করতে গিয়ে। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে তার আংশিক জবাব পাওয়া গেল-না, অসীমে যায় না, কারণ তা হবার আগেই বিজ্ঞানের আইনকানুন বদলে যায়, তেজ সেখানে ধাপে ধাপে উঠে যাবে বা নামবে, হুট করে ওপরে উঠে যায় না বা নিচে নামে না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্য মানেই শেষ নয়, শূন্য তেজেরও একটা অর্থ আছে। বরং বলা যায়, শূন্য লেভেলে যে সঞ্চিত শক্তি সে শক্তি মহাবিশ্বের জানা-অজানা সকল শক্তিকে একত্র করলেও তার সমান শক্তি তৈরি করতে পারবে না কোনো মরপ্রাণী। এটাই আইনস্টাইনের সুবিখ্যাত সমীকরণ E = mc2 _এর অন্তর্নিহিত বাণী। একটা স্থির বস্তু, m ভরসম্পন্ন সামান্য একটি কণা, যার গতির তেজ শূন্যতে নেমে গেছে, তারও ভরজাত সঞ্চিত তেজ হলো এই সমীকরণের ডানপাশের বিপুল সংখ্যাটি (এখানে c-এর মান হলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার)। এ সংখ্যাটি যে কী বিশাল আকার ধারণ করতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। পারমাণবিক বিজ্ঞানে এটা জানা আছে যে একটি হাইড্রোজেন অণু চরম উত্তেজিত অবস্থাতে হিলিয়াম অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে এই রূপান্তর প্রক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ ভরের হ্রাস ঘটে। যেমন ফিউশন প্রক্রিয়াতে ১ কিলো হাইড্রোজেন ০.৯৯৩-তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহলে বাকি ভরটুকু গেল কোথায়? সেটা হারিয়ে যায়নি, তেজে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র ০.০০৭ কিলো হাইড্রোজেন কতটুকুই বা তেজ উদ্গীরণ করতে পারে? শুনুন তাহলে। চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। উত্তাপের এককে সেটা দাঁড়ায় 6.3×10 4 জুল, যার অর্থ এই যে এক কিলো হাইড্রোজেন দিয়ে আপনি এতটা জ্বালানি তেজ সৃষ্টি করতে পারবেন যা হবে ১ লক্ষ টন কয়লার আগুনের সমান! এতে একটা ধারণা জন্মাতে পারে হাইড্রোজেন বোমার কী অসাধারণ বিস্ফোরণ-শক্তি।

আইনস্টাইন বুঝিয়ে দিলেন যে ক্ষুদ্র বস্তুকে তার ক্ষুদ্রতার জন্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। এই ক্ষুদ্র বস্তুটিকেই যদি তার ভরসম তেজে রূপান্তরিত করা যেত তাহলে সে পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারত। শূন্যেরও অসীম ক্ষমতা।

অনিশ্চয়তাই যেখানে একমাত্র নিশ্চিত

কোয়ান্টাম তত্ত্ব এক অভিনব সংযোজন আধুনিক বিজ্ঞানে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অনেক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান দিয়ে ফেলছে, অথচ ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ধাঁধার ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। এ আবার কেমনতর কথা যে বস্তুজগতের ছোট বড় সব জিনিসই আণবিক দৃষ্টিতে একই সাথে ভরযুক্ত কণা, এবং ভরমুক্ত তরঙ্গ? কণা নয় তরঙ্গ নয়, আবার দুটিই, এ কী রকমের রসিকতা রে বাবা। পুরাকালের গাঁজাখোর ভাঁড়দের আষাঢ়ে গল্পের মতো মনে হয় না কি? প্রকৃতি কি একটা পর্যায়ে গিয়ে মদ্যপ মাতালের মতো আবোলতাবোল আচরণ করতে শুরু করে? ম্যাক্স প্লাঙ্ক একটা শক্ত জট ভাঙতে গিয়ে অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো করে একটা বুদ্ধি দিয়ে গেলেন বিজ্ঞানীদের, তার সাথে সুর মিলিয়ে স্বয়ং আইনস্টাইন সাহেব দাঁড় করালেন এক জলজ্যান্ত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, ব্যস, হয়ে গেল সেটা মূল্যবান নতুন তত্ত্ব। অথচ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি বারবার কাত হয়ে যায় এর কাছে, কিছুতেই ঢুকতে চায় না মাথায়। সাধে কি নিলস বোরের (১৮৮৫-১৯৬২) মতো জাঁদরেল নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ বলেছিলেনঃ ‘কেউ যদি বলে কোয়ান্টাম বিজ্ঞান তাকে ধাঁধায় ফেলেনি তাহলে আমি বলব সে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি’। অর্থাৎ একটা প্রশ্নের সমাধান হতে না হতেই আরো অনেক প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়। আশু প্রশ্ন যেটা দাঁড়াল, সেটা হলো, এই দ্বৈত রূপ বিশ্বজগতের, বস্তু একই সাথে ভরযুক্ত এবং ভরমুক্ত, এটা যদি সত্যি সত্যি বাস্তব প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রকৃতি তা কিভাবে প্রকাশ করছে আমাদের কাছে? এর ভাষা কী?

পাঠক হয়তো এরই মাঝে ধরে ফেলেছেন কি হবে তার জবাব। সেই যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আর গ্যালিলিও বলেছিলেন তার দু’শ বছর পর যে প্রকৃতির ভাষা হলো গণিত-বাইবেলের ভাষা যেমন ছিল ল্যাটিন, কোরানের আরবি, গোটা প্রকৃতির ভাষা হলো গণিত। সেটা আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ করেছিলেন তাঁর বলবিদ্যায়, ম্যাক্সওয়েল তাঁর তাড়িত-চৌম্বক তত্ত্বে, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে, তেমনি করে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের সেই অসম্ভব হেঁয়ালিতে ভরা শাস্ত্রেও গণিত এল বন্ধুর হাত বাড়িয়ে। এবং এই কাজটি সমাধা হলো অস্ট্রিয়ার এক তীক্ষ্ণধী পদার্থবিদ আরুইন শ্রেডিঙ্গার (১৮৮৭-১৯৬১) দ্বারা। তবে তাঁর কাজটিই ছিল সবচেয়ে দুরূহ, কারণ নিউটনের মতো তাঁর হাতে বস্তুজগতের স্থূল পদার্থ ছিল না, ম্যাক্সওয়েলের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঢেউ ছিল না বিদ্যুতের, ছিল না আইনস্টাইনের মতো মহাবিশ্বের বিচিত্র সমাহার।

তাঁর মস্ত সমস্যা ছিল বস্তু আর কণাকে একই কামরায় ভরে একটা যুগ্ম ভাষা তৈরি করা। সৌভাগ্যবশত গণিত তখন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে, কোয়ান্টাম বিজ্ঞানও ধাপে ধাপে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে। তাঁর হাতে ছিল উন্নততর অন্তরকলন (differential calculus) তত্ত্ব, ছিল সম্ভাবনা শাস্ত্রের বিবিধ টুকিটাকি খবর। এ সবকিছুকে একসাথে জড়ো করে তিনি তৈরি করলেন এক অভিনব জিনিস, একটি দ্বিঘাতী অন্তরকলনী সমীকরণ (second order differential equation), অনেকটা নিউটনের মতোই, তবে তার চেয়ে অনেক জটিল ও অনেক গভীর, যাতে নির্ভার সংখ্যা ( independent variable) এক বা একাধিক, বড় কথা, সাশ্রিত রাশি (dependent variable) দৈর্ঘ্য বা গতির মতো কোনো পরিমেয় বস্তু নয়, যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, এমনকি পরীক্ষাগারে নিয়ে মাপারও উপায় নেই। এই অদ্ভুত জিনিসটির নাম wave function.অথচ ঠিক ঢেউও নয় এটা। এর কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ নেই, নেই কোনো কম্পাঙ্ক। এ সত্ত্বেও শ্রেডিঙ্গারের সমীকরণ আধুনিক পারমাণবিক বিজ্ঞানের মুখের বুলিতে পরিণত হয়েছে। গোটা কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিসমিল্লাতেই এই জিনিসটা দিয়ে পাঠ শুরু করা সম্ভব, এমনই এর শক্তি। এ হলো আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল স্তম্ভ।

কী এই রহস্যময় জিনিস, এই ওয়েভ ফাংশন, যা ১৯২৬ সালের কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিল শ্রেডিঙ্গার সাহেবের কল্পনাতে, যা সাধারণ বুদ্ধিকে হার মানায়, প্রচলিত ধ্যানধারণাকে করে বিমূঢ়। বাস্তব জীবনের কোনো সাধারণ অভিজ্ঞতার আলোতে বিছিয়ে একে বোঝানোর সাধ্য অন্তত আমার (মী.র) নেই। তবু চেষ্টা করব একটা পরিচিত দৃশ্য টেনে আবছা ধারণা দিতে। ধরুন আপনার বসার ঘরের টেবিল ফ্যানটি—গরমের দিনের বড় বন্ধু। অচল অবস্থায় ফ্যানের ফলাটি ঠিক কী জ্যামিতিক অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই সহজ। এবার আঙুল দিয়ে একটু ঘোরান ফলাটিকে। কী দেখতে পাবেন? ফলাটির জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল, কিন্তু তখনো আপনি এর অবস্থান বুঝতে পারছেন। এবার ফ্যানের সুইচ টিপে দিন। ফলার গতি বেড়ে গেল। তুমুল বেগে ঘুরছে ফলাটি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। খালি চোখে ওটার কোন মুহূর্তে কী অবস্থান তা বোঝা একেবারেই সম্ভব হচ্ছে না আপনার। তবে অতি আধুনিক সূক্ষ্ম বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তার অবস্থান মাপা সম্ভব হলে হতেও পারে। কিন্তু মনে করুন, পাখার গতি এতটাই বাড়িয়ে দেওয়া হলো যে সে গতি সাধারণ সীমারেখা ডিঙিয়ে একেবারে মাত্রাহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তখন আপনার চামড়ার চোখে কী মনে হবে ফলাটিকে? মনে হবে ছোট একটুকরো মেঘ আপনার পাখার

ভেতর আটকা পড়ে গেছে। পাখার ফলাটি আলাদা করে দেখবার কোনো উপায়ই থাকছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মতো কিছু একটা। অর্থাৎ একটা বস্তু তার অবস্থানের পরিমেয়তা হারিয়ে অপরিমেয়তার কুজটিকাতে পরিণত হয়ে গেল।

ওয়েভ ফাংশন ব্যাপারটিও অনেকটা তা-ই।

সব পদার্থেরই অণু-পরমাণু আছে, যার মধ্যে ঋণাত্মক তড়িৎকণা (electron) অন্যতম। এমনই প্রচণ্ড এর গতি যে কোন মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে সে তা বলার সাধ্য মানুষ কেন, কোনো যন্ত্রেরও নেই। তার চলার পথ (trajectory) বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই। তার চলার পথ সেই পাখার ফলার মতোই কেবল দলা দলা মেঘ সৃষ্টি করে চলে। শুধু বলা যায়, ওই জায়গাটুকুর কোনো এক বিন্দুতে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে তার থাকবার সম্ভাবনা আছে। শ্রেডিঙ্গারের ওয়েভ ফাংশন সেই সম্ভাবনারই একটা সংখ্যা দাঁড় করায় আমাদের সুবিধার জন্য। ধরুন জায়গাটুকুর ‘আয়তন’ dq, এবং তার কোনো এক বিন্দুতে ওয়েভ ফাংশন হলো ƒ(dq ঠিক আমাদের পরিচিত ত্রিমাত্রিক বিশ্বের সাধারণ ‘আয়তন’ নয়, তবে তার সঙ্গে তুলনীয়)। তাহলে ƒ²dq রাশিটি সেই সম্ভাবনার পরিমাপ দেয়। (ƒ অবশ্য বাস্তব না হয়ে জটিল সংখ্যাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ƒ² এর স্থলে | f |² ব্যবহার করতে হবে, যেখানে | f | এর মানে ƒ এর ধ্রুবমান) ওই সম্ভাবনা পর্যন্তই মানুষের দৌড়—এর বেশি কিছু জানবার সব দরজাই বন্ধ করে রেখেছে প্রকৃতি। অণুরাজ্যের রহস্যপুরী যে কত হাজার রকমের পাহারা দিয়ে সুরক্ষিত তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। প্রকৃতি সেখানে দারুণ পর্দানশিন।

সৌভাগ্যবশত বিজ্ঞানের জন্য এই ‘সম্ভাবনা’র বাইরে বেশি কিছু জানবার প্রয়োজনও হয় না আমাদের। আগেকার সেই পারিসাংখ্যিক বলবিদ্যার মতোই—একটা দু’শ ফুট উঁচু দালানের একটি ক্ষুদ্র ইটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু- পরমাণুর নিরন্তর গতিপথের কোন জায়গায় কোন অণুটি রয়েছে ঠিক কোন মুহূর্তে সেটা জানবার যদি কোনো উপায়ও থাকত, তাহলে সেই তথ্য সংগ্রহ করে কি অসাধ্য সাধন করে ফেলতেন বলে মনে হয় আপনার? জানি, প্রশ্নটাই হাস্যকর এবং অবান্তর। তবে ‘বৃহৎ’ বস্তুর জগতে গতি তেমন বেয়াড়ারকম নয় (শব্দের গতি অতিক্রান্ত দ্রুততম জেটের গতিও আলোর গতির ধারেকাছে নয়) বলে আমাদের নিউটন সাহেবের বলবিদ্যা দিয়েই বেশ সুখ শান্তিতে জীবন কেটে যায়। কিন্তু অণু-জগতের কণারা আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে, সেখানে নিউটন মশাই একেবারে অসহায়। সেখানে শ্রেডিঙ্গার প্রদত্ত ‘সম্ভাবনা’ দিয়েই কাজ চালাতে হয়। সম্ভাবনার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যের কথা আগেও একবার উল্লেখ করেছি—এটি কোনো স্বাপ্নিক কবির অলস কল্পনা নয়, প্রকৃতিরই একটি সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গ।

‘সম্ভাবনা’, ‘অনিশ্চয়তা’, ‘অনির্দিষ্টতা’, এইসব আপাত-নেতিবাচক শব্দগুলো অণু-জগতের কোয়ান্টাম শাস্ত্রে প্রায় ডালভাতের মত, প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে আসে ওগুলো। কোয়ান্টামতত্ত্বের একটি চমক লাগানো আবিষ্কার হলো হাইজেনবার্গের ‘অনিশ্চয়তা’ সূত্র। অনিশ্চয়তা সাধারণত মরণশীল মানুষের মৌলিক অপারগতাকেই বোঝায়। কিন্তু জার্মানির ভার্নার হাইজেনবার্গ (১৯০১-৭৬) এক অকাট্য যুক্তি দাঁড় করালেন যার সারমর্ম হলো যে এই অপারগতা শুধু মানুষের নয়, যন্ত্রেরও, এবং বলতে গেলে এই অপারগতার উৎস প্রকৃতি নিজেই। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘অনিশ্চয়তাসূত্র’ (uncertainty principle)। এর বক্তব্য হলো যে দুটি যুগ্ম জিনিস, যেমন অণুর আয়তনিক অবস্থান ও তার গতিবেগ, বা কাল ( অর্থাৎ কতখানি সময় ব্যয়িত হয়েছে) ও তেজ, ওরকম দুটি জিনিস একই সাথে নিখুঁতভাবে মেপে নেওয়া (যা নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানে সম্ভব) একেবারেই অসম্ভব, অসাধ্য, যত অত্যাধুনিক আর উন্নতমানের যন্ত্রই আপনি ব্যবহার করুন না কেন। এই যুগ্ম যুগলের একটিকে সূক্ষ্মভাবে মাপতে গেলে আরেকটি আপনা থেকেই ঝাপসা হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, একটা চলমান জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপতে চাচ্ছেন আপনি, এবং একেবারে নির্ভুলভাবে। সেজন্য আপনার যন্ত্রটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে ওই একটি দিক ছাড়া আর সবদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখবে যন্ত্রটি। কিন্তু এই একনিষ্ঠ মনোযোগের অপরিহার্য পরিণাম হলো যে অলক্ষ্যে সেই পরীক্ষমান বস্তুটির চলনাবস্থাতে সৃষ্টি হয়ে গেল কিঞ্চিৎ বিঘ্নতা। যার ফলে অবস্থানের সাথে গতিকেও নিখুঁতভাবে নিরূপণ করবার আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেল। যতই সূক্ষ্ম হতে চাইবেন একটিতে ততই বিঘ্নিত হবে আরেকটি। স্থূল বস্তুর জগতে এটা মোটেই লক্ষণীয় নয়, কিন্তু অণু-পরমাণুদের জগতে, যেখানে চলমান হওয়া মানে আলোর কাছাকাছি গতিবেগে চলমান হওয়া বোঝায়, সেখানে সামান্য বিঘ্নতা মানেই অনেক। এটা যন্ত্রের দোষ নয়, প্রকৃতিরই নিজস্ব ধর্ম। সেই যে বললাম একটু আগে, ক্ষুদ্র-কণার জগতে প্রকৃতি বড্ড বদমেজাজি, বাইরের কেউ সেখানে উঁকিঝুঁকি মারুক সেটা ওর মোটেও পছন্দ নয়। হাইজেনবার্গ সাহেব শুধু খারাপ খবর দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই অনিশ্চয়তার পরিমাণ কতখানি সেটাও অঙ্ক কষে বের করে গেছেন। দুটি বীক্ষিত বস্তুর নিরূপিত পরিমাণের গুণফলের অনিবার্য অনিশ্চয়তা অন্ততপক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা, কিংবা তারও বেশি। সেই সংখ্যাটি পদার্থবিজ্ঞানে প্লাঙ্কের পরমাঙ্ক নামে পরিচিত (Planck’s constant), এবং একটি নিত্য-ব্যবহৃত সংখ্যা, h = 6.626×10³4 জুল-সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রকৃতি ওখানেই পাহারা বসিয়ে রেখেছে। এই ব্যূহ ভাঙতে যাওয়ার পরিণতি খুব ভালো নয়। অথবা অবিশ্বাস্য রকম ভালো, নির্ভর করে আপনি কোন দিক থেকে দেখছেন। পরিণতির অকুস্থানে আবির্ভূত হয় আমাদের সেই অতিপরিচিত বন্ধু, বা শত্রু (যে যেভাবে দেখে সেটাকে)—–শূন্য। সেখানে অবাস্তব বাস্তবের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, অবিশ্বাস্য আসে বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে। শূন্য খামার থেকে সীমাহীন সম্ভার আহরণ বা হরণ করার মতো। বিজ্ঞানে একে বলা হয় Zero-point energy, যার ভাবার্থ হলো উৎসবিহীন জ্বালানি উৎপাদন।

পাঠক সম্ভবত সন্দিহান হয়ে উঠতে শুরু করেছেন, লোকটার মাথা ঠিক আছে তো? গাঁজা-টাজা টেনে আসেনি তো? না ভাই, গাঁজা টানিনি। একেবারে কেতাবের কথা,ঐশী কেতাব নয়, বৈজ্ঞানিক কেতাব। অণুবিজ্ঞানীরা তাড়িতকণার ভর কিন্তু দাড়িপাল্লার মাপ অনুযায়ী কত আউন্স কত মিলিগ্রাম সে হিসেবে বিচার করেন না, তারা মাপেন ভরসম শক্তির এককে। যেমন একটি তাড়িতকণার ভরকে বলা হয় 0.511 million electron volts. যেন এটা কোনো বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের (power station) সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এর মূলে আছে আইনস্টাইনের সেই সূত্রটিঃ E = mc²। কণা যদি ঠায় দাঁড়িয়েও থাকে তাহলেও তার ভরজাত শক্তি লোপ পায় না, একটা সুপ্ত সম্ভাবনা থেকেই যায় তাকে ওই পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

কল্পনা করুন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট একটি আধার যার পরিবর্তনীয় আয়তন কমাতে কমাতে এতটাই কমিয়ে ফেললেন যে তাতে একটা কি দুটোর বেশি ইলেকট্রন থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কার্যত শূন্য আয়তন। সেখানে যে ইলেকট্রনটি আটকা পড়ে আছে তার ত্রিমাত্রিক অবস্থান অতি সূক্ষ্মভাবেই জানা হয়ে গেল আপনার। কিন্তু হাইজেনবার্গের সূত্র অনুযায়ী ওটির তেজ বা শক্তিটি চলে গেল একেবারে আসমানে। একটাকে নিখুঁত করতে গিয়ে আরেকটির অনিশ্চয়তা সীমানার বাইরে। অনিশ্চয়তা নীতির পরিণামই এই যে এমন একটা শূন্যাবস্থা দাঁড়ায় একসময় যে কণা সেখানে থাক বা না থাক তেজ থেকে যায়, এবং একরকম গায়েবি কণা সৃষ্টি হয় (virtual particles), যারা অস্তিত্বের ভেতরে- বাইরে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করতে থাকে, অনেকটা আঁধার বনের জোনাকিরা যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলা-নেভা করে। এ থেকে উৎপন্ন শক্তি, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে উৎপন্ন শক্তি, সেটা মোটেও গায়েবি নয়, সে শক্তি যে পদার্থের মধ্যেই গুদামজাত হয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো, যাকে বলে মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন, এ শক্তিকে বাস্তবে কাজে লাগানোর কোনো উপায় আছে কি না। বর্তমান যুগের তেল-সংকটে এ এক জরুরি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজব এই অণু-জগৎ—যেন হাওয়া (হাওয়া বলতে এখানে বায়ু বোঝানো হচ্ছে না) থেকে জ্বালানি-পাওয়া! আমাদের অভাগা দেশটির বড় উপকার হতে পারত।

তবে, কানে কানে একটা কথা বলা দরকার। ‘শূন্যের মধ্যে শক্তি’ লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত হলেও এটাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা এখনো ‘অপবিজ্ঞান’ বা ‘সুডোসায়েন্স’ই বলতে হবে। এখন পর্যন্ত কেউ এই শক্তি আহরণ করে কাজে লাগাতে পেরেছেন, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। শূন্য শক্তির ব্যবহারটা আকাশকুসুম কিছু মনে হলেও, শূন্য শক্তির ধারণাটা সেরকমের কিছু নয়। বরং ধারণাটা আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেখানে যাবার আগে আমাদের আইনস্টাইনের পৃথিবীটা আরেকটু ভালো করে বোঝা দরকার।

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শূণ্যের ভীতি

♦ তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

♦ চতুর্থ অধ্যায়ঃ শূন্য এল ইউরোপে

♦ পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ ?

♦ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

♦ সপ্তম অধ্যায়ঃ আইনস্টাইনের বিশ্ব

♦ অষ্টম অধ্যায়ঃ শূন্যতার শক্তি

♦ নবম অধ্যায়ঃ মহাবিস্ফোরণের কথা

♦ দশম অধ্যায়ঃ বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

♦ একাদশ অধ্যায়ঃ কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

♦ দ্বাদশ অধ্যায়ঃ হিগস কণার খোঁজে

♦ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

♦ চতুর্দশ অধ্যায়ঃ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

♦ পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ