বৌদ্ধ মতবাদ বলতে যে সব বাজার চলতি বই রয়েছে তাতে বৌদ্ধত্বের চেয়ে হিন্দুত্বের প্রভাব প্রবল। যে বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী, কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী— সেই বুদ্ধকে দেবতা বানিয়ে ছাড়তে কেউ-ই প্রায় কসুর করেননি। বুদ্ধকে ঘিরে কাহিনী ও তথাকথিত ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি। পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে প্রথম লেখা হয় তাও বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক’শ বছর পরে। তখন আদি বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিভাজন চলছে। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে আমরা পেলাম পল্লবিত, অলৌকিকে ভরা বুদ্ধকে।

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ নাগাদ। পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্য উপজাতি গোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্ট বা গণসংস্থার সদস্য। এই সময় ভারতবর্ষে আরও কিছু গণরাজ্য বা প্রজাতন্ত্র ছিল। এইসব গণরাজ্যের, গণসংস্থার সদস্যদের রাজা বলা হত। বুদ্ধ সাহিত্য বিনয়পিটক, বুদ্ধচর্যা, মজ্ঝিমণিকা ইত্যাদি থেকে আমরা জানতে পারছি শাক্য প্রজাতন্ত্রে শুদ্ধোদন ছাড়াও রাজা ছিলেন ভদ্দিয় এবং দণ্ডপাণি ।

গৌতমের মা মায়াদেবী পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনীতে গৌতমের জন্ম দেন। লুম্বিনীর বর্তমান নাম রুম্মিনদেই, নেপাল-তরাই অঞ্চলের নৌতনবা স্টেশন থেকে আট মাইল পশ্চিমে। গৌতমের জন্মের সাত দিনের মধ্যে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মাসি তথা বিমাতা গৌতমী শিশুটিকে পালনের দায়িত্ব নেন। গৌতমী-পালিত পুত্রের নাম হয় গৌতম। যৌবনে গৌতমের বিয়ে হয়। পাত্রী প্রতিবেশী কোলিয় গণরাজের কন্যা যশোধরা। পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। গৌতম ঐশ্বর্যের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন। সাধারণের দুঃখ-দারিদ্রের কষ্ট তাঁর অজানা ছিল। বার্ধক্য, রোগ ও মৃত্যু দেখে তিনি মানসিকভাবে আঘাত পান। এই দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে সংসার ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েন ।

পরিব্রাজক গৌতম প্রথমে যান আলার কালাম-এর কাছে। সেখানে কিছু যোগাভ্যাস শেখেন। তাতে মন পরিতৃপ্ত হল না। এরপর যান রামপুত্তের কাছে। সেখানেও কিছু যোগবিদ্যা শেখেন। এরপর তিনি বোধগয়ার কাছে ছয় বছর যোগ- সাধনা। দীর্ঘ সময় ধরে অনশনে থেকে যোগ-সাধনা করেন। তাতে পরিতৃপ্তি এল না। বোধ বা জ্ঞান এল না। এল অনশনের কারণে কৃশতা ও দুর্বলতা। এই সময় সুজাতা নামের এক গোপকন্যার সঙ্গে গৌতমের পরিচয় হয়। সুজাতা বলেন, এমন দুর্বল শরীরে চিত্তের একাগ্রতা আনা বা সমাধি অসম্ভব। শরীরকে সুস্থ রাখতে খাদ্য- গ্রহণ প্রয়োজন। সুজাতা ছিলেন উন্নতমনা। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা গৌতমের চিন্তাকে শাণিত করেছিল। তারই পরিণতিতে ‘নারী’ বিষয়ে গৌতমের পূর্ব-ধারণা পরিবর্তিত হয়। গৌতম ‘বুদ্ধ’ হওয়ার পর নারীদেরও দীক্ষা দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ধনী মহিলা বিশাখা যেমন বুদ্ধের গৃহীশিষ্যা ছিলেন, তেমন বিমাতা গৌতমীও সংঘের সদস্যা হন। মেয়েরাও সংঘে যোগদানের অধিকারিণী হন।

যাই হোক, সুজাতার যুক্তি মেনে গৌতম খাবার গ্রহণ করলেন। এতে গৌতমের পাঁচ সাধনসঙ্গী গৌতম আদর্শচ্যুত হয়েছেন মনে করে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন।

একটু সবল হয়ে গৌতম নিরঞ্জনা নদীর তীরে এক বটগাছের তলায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। জীবন ও জগৎ রহস্য নিয়ে তিনি নতুন বোধ বা উপলব্ধিতে পৌঁছলেন। নিজের দুঃখময় জীবন থেকে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ হলেন। আত্মনিগ্রহ থেকে বিচ্যুত দেখে যে পাঁচ সঙ্গী বুদ্ধের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, তাঁদের সন্ধানে তিনি সারনাথে গেলেন। সেখানে সঙ্গীদের পেলেন। তাঁদের সামনে নিজের নতুন পাওয়া ‘বোধ’ বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। এই বক্তব্য বা ভাষণ বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে ‘ধর্মচক্র-প্রবর্তন’ হিসেবে খ্যাত। ওই পাঁচ শিষ্যকে নিয়ে বৌদ্ধ সংঘের সূচনা। ধর্মচক্র প্রবর্তনের চার মাসের মধ্যে বুদ্ধের দীক্ষিত সন্ন্যাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ষাটে। এরপর বুদ্ধ আরও চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নানা অঞ্চলে ঘুরেছেন। অধিবাসীদের উপদেশ দিয়েছেন। এইসব উপদেশে ভক্তির চেয়ে যুক্তি-বুদ্ধির দিকে জোর দিয়েছিলেন বেশি।

আশি বছর বয়সে কুশীনারা বা কুশীনগরে (বর্তমান কসয়া, গোরখপুর জেলা) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বুদ্ধের জীবনী জানতে পড়তে পারেন—বুদ্ধচরিত, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, বিনয়কথা, নিদানকথা, বিনয়পিটক, মজ্ঝিমণিকা, মহাপাদন-সুত্ত, মহাপরিনির্ব্বাণ-সুত্ত, সুত্তনিপাত ইত্যাদি। পড়তে পারেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন

বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্তঃ

বুদ্ধের উপদেশাবলী বুঝতে হলে বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত জানাটা খুবই জরুরি। সিদ্ধান্তগুলো হল (এক) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা, (দুই) আত্মাকে ‘নিত্য’ স্বীকার না করা, (তিন) কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে স্বীকার না করা, (চার) জীবন প্রবাহকে স্বীকার করা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা

জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধ অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে-

জগতের সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। জগৎ নিয়ন্ত্রিত

হচ্ছে প্রকৃতি জগতের স্বাভবিক

নিয়ম দ্বারা ।

কেউ কেউ’ মনে করেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, যেমন কুম্ভকার মৃৎপাত্রের স্রষ্টা। ঈশ্বর সর্বব্যাপী। ঈশ্বর স্রষ্টা হলে তিনি কুম্ভকারের মত মাটি ও মৃৎপাত্র হতে পৃথক। ঈশ্বর যদি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক হন, তবে সর্বব্যাপ্ত হতে পারেন না ।

ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তাঁর ইচ্ছাতেই যদি মানুষের কাজ-কর্ম নির্ধারিত হয়, তবে অসৎ কাজের জন্য মানুষ কেন দায়ী হবে?

মনুষ্য জগতের বাইরের অন্যান্য প্রাণী, যাদের ভাল-মন্দ বিচার-বোধ নেই, তাদের কাজ-কর্মের জন্য ঈশ্বর কী ভাবে তাদের দায়ী করবে?

পৃথিবীতে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমাণ বেশি। তবে কি ঈশ্বর যতটা দয়ালু, তারচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর ?

সমস্ত ঘটনার পিছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে। বুদ্ধের এই

সর্বব্যাপী কার্য-কারণ তত্ত্ব ‘প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ’

নামে পরিচিত।

কার্য-কারণ সম্পর্ক ছাড়া মানসিক জগতের বা বাইরের জগতের কোনও কিছু ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের জীবনে যে দুঃখের ‘প্রতীত্য’ বা ‘প্রাপ্তি ঘটে’ তার পিছনেও আছে ‘সমুৎপাদ’ বা ‘উৎপত্তির কারণ। কারণ দুটি। এক : তৃষ্ণা, দুই : অবিদ্যা। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতিটি তৃষ্ণাই মানুষকে লোভী নিষ্ঠুর হত্যাকারী করে তোলে। দুঃখ মানুষের জীবনে অনিবার্য। দুঃখ যেমন আছে, দুঃখ নিবারণের উপায়ও তেমন-ই আছে। দুঃখ বিনাশের পথ হিসেবে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দিয়েছেন।

মানুষের জীবনে দুঃখ অনিবার্য, বুদ্ধের এই মতবাদ দুঃখবাদ হিসেবে পরিচিত। অবিদ্যাকে দুঃখের একটি কারণ বলে বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন, এ’কথা আমরা আগেই জেনেছি। অবিদ্যা বলতে তিনি বলেছেন সঠিক জ্ঞানের অভাব,বা সম্যক জ্ঞানের অভাব, সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, শ্রেষ্ঠ-সত্য না জানা। আমাদের জানতে হবে, চার মহাভূত পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি থেকেই জগতের সবের সৃষ্টি, ধ্বংসে সবই এই চারেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে জানতে হবে। ছয় ইন্দ্ৰিয় হল— চক্ষু, শ্রবণ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক ও মন। বিজ্ঞান হল চেতনা বা মনেরই নাম।

বুদ্ধের কথায়, আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ তৃষ্ণা ও অবিদ্যা।

দুঃখ ঈশ্বরের রুষ্টতা থেকে আসে না। ঈশ্বর মানুষের

মনোজগতের কল্পনা।

আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা

বৌদ্ধযুগে বেদ-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকরা মনে করতেন, আত্মা এক নিত্য চেতন শক্তি। অর্থাৎ আত্মা অমর, যার ক্ষয় নেই, যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, যাকে অস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ান যায় না। এই নিত্য চেতন শক্তি শরীর থেকে পৃথক। কোনও দেহে চেতনা বা আত্মা থাকলে সে তখন জীবিত। দেহ থেকে চলে গেলে মৃত। এই সময় কিছু উন্নত চিন্তার এগিয়ে থাকা মানুষ জানালেন— আত্মা শরীরেরই গুণ, শরীর থেকে পৃথক কোনও শক্তি নয়। শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূত-পদার্থের (মৌল পদার্থের) মিশ্রণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শরীরে উষ্ণতা, উদ্যম ও চেতনার সৃষ্টি হয়। ভূত পদার্থের তারতম্য ঘটলে আবার তা হারিয়ে যায় । বুদ্ধ আত্মাকে ‘অনিত্য’ বললেন। তবে তাঁর এই ‘অনিত্য’ শব্দার্থ তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদদের ‘অনিত্য’ শব্দার্থের চেয়ে কিছু আলাদা।

বুদ্ধ আত্মার সংজ্ঞা দিলেন—‘চিত্ত-বিজ্ঞান’ বা ‘মনো-বিজ্ঞান’ আর ‘আত্মা’ একই বস্তু। আমরা যে ভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি, মনকে সে’ভাবে পারি না। চোখ হয়তো লোভনীয় খাদ্যবস্তু দেখতে পেল। নাক তার গন্ধ এনে দিতে জিহ্বা ইন্দ্রিয় ভোগ তৃষ্ণা অনুভব করলো। জিভে জল চলে এলো। এই যে চোখ, নাক ও জিভ এই তিন ইন্দ্রিয়কে মেলাবার ভূমিকা যে পালন করল সেও ইন্দ্রিয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে চালনাকারী ইন্দ্রিয়ের নাম ‘মন’। এই মন বা চিত্ত-ই আত্মা। (মনোবিজ্ঞান অবশ্য ‘মন’কে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করে না।)

বুদ্ধের মতে—সবকিছুই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। বুদ্ধের এই সর্বব্যাপী

পরিবর্তন, বিবর্তন, অনিত্য তত্ত্বই ‘ক্ষণিকবাদ’

নামে পরিচিত।

ক্ষণিকবাদ অনুসারে জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। যার শুরু আছে, তার শেষ আছে। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু আছে। জাগতিক বস্তু, প্রাকৃতিক বস্তু ও মানসিক চিন্তা-ভাবনা সবই নিরন্তন পরিবর্তিত হচ্ছে। বুদ্ধের কথায় এই পরিবর্তনই একমাত্র সৎ, শাশ্বত, সনাতন ।

যে প্রদীপ শিখাকে আমরা জ্বলন্ত দেখি, সেই শিখার কিছুক্ষণ আগে দেখা আগুন ও কিছুক্ষণ পরে দেখা আগুন এক নয়। প্রতিটি মুহূর্তে জ্বলছে নতুন আগুন । যতক্ষণ প্রদীপে তেল ও পলতে থাকবে, ততক্ষণ আগুন জ্বলবে। প্রতিটি মুহূর্তের ভিন্ন ভিন্ন আগুনের শিখাকে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা দেখছি এবং ভাবছি— একই আগুন।

আমাদের শরীর প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আসা একটি মানুষের কথা ভাবুন। পাঁচ মাসের শিশু, পনেরোর কিশোর, পঁচিশের যুবক ও পঞ্চাশের প্রৌঢ়ের শরীর এক নয়। আমাদের শরীরের প্রতিটি অণু (বর্তমানে আমরা বলি দেহকোষ) প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, বিভাজিত হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। পাঁচ মাসের শরীর ও পঞ্চাশ বছরের শরীর এক থাকে না। একই ভাবে একই মানুষের পাঁচ মাসের মন, পনেরোর কিশোর মন, পঁচিশের যুবক মন ও পঞ্চাশের প্রৌঢ় মন এক থাকে না। এই মনরূপ আত্মা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

মনের বাইরে কোনও আত্মা নেই। মন বা চিত্ত-বিজ্ঞান প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনও কিছু আমাদের আনন্দ দেয়, আবার কোনও ঘটনা দুঃখ। কখনও আমরা ক্রুদ্ধ হই, আবার কখনও বা ভীত। ফলে আমাদের মন বা আত্মাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রশ্ন আসতেই পারে—মন বা আত্মা যদি ক্ষণিক হয়, তবে আমাদের অভিজ্ঞতা স্মৃতিরূপে মনে থাকে কী করে? উত্তরে বুদ্ধের মত—বংশের ধারা অনুসারে বাবার কিছু রূপ-গুণ-দোষ সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায়। তেমনই আমার মা- পনের বছরের মন তার অভিজ্ঞতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পঞ্চাশ বছরের মনকে দেয়; আর তারই ফল স্মৃতি ।

বুদ্ধ জানালেন, আত্মা বা চিত্ত-বিজ্ঞান যেহেতু শরীরেরই গুণ,

তাই শরীর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে

আত্মারও বিনাশ ঘটে।

কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার না করা

বহু উপাসনা-ধর্মই নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে ‘স্বতঃপ্রমাণ’ বলে বিশ্বাস করে। ‘স্বতঃপ্রমাণ’ কথার মানে—প্রশ্নাতীত ভাবে চিরন্তন সত্য বলে মেনে নেওয়া, গ্রন্থে লিখিত প্রতিটি কথাকে প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া। কেন এই মেনে নেওয়া? কারণ এইসব ধর্মগ্রন্থগুলো কোনও মানুষের রচিত নয়। ঈশ্বরের দৈববাণী বা ঈশ্বর কথিত।

বুদ্ধের অন্যতম মূল সিদ্ধান্ত হল— কোনও ধর্মগ্রন্থই স্বতঃপ্রমাণ হতে

পারে না। সমস্ত দেশে, সমস্ত কালের জন্য ধর্মগ্রন্থের কথা

‘সৎ’ বা শাশ্বত হতে পারে না। ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি

কথাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অর্থ

কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজা থেকে

বিরত থাকা।

অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদবাদকে অস্বীকার করা। অবিদ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া। সম্যক দৃষ্টি বা সঠিক জ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। বস্তুত কোনও গ্রন্থের প্রামাণিকতা নির্ধারিত হয় মানুষেরই জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ছাড়া কোনও কিছুকে ‘প্রমাণিত সত্য’, ‘প্রমাণিত শাশ্বত’ বলে মেনে নেওয়া বিজ্ঞান বিরোধী।

ঈশ্বর যখন অস্তিত্বহীন, তখন ঈশ্বরের দৈববাণী নিয়ে বা ঈশ্বরের কথা নিয়ে ধর্মগ্রন্থ গড়ে উঠেছে, এমন তত্ত্বকে স্বীকার করা যায় না।

আড়াই হাজার বছর আগে ধর্মগ্রন্থগুলোর স্বতঃপ্রমাণ অস্বীকার করেছিলেন বুদ্ধ। কী বিশাল যুক্তিমনস্কতার পরিচয় তিনি সেই সময়ে দিয়েছিলেন, ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয় ।

কোনও ধর্মগ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে মেনে নেওয়ার অর্থ, ওই গ্রন্থে লেখা কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কেড়ে নেওয়া। জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে অগ্রগতির যে বিবর্তন আসে, তাকে রোধ করা। যদি গ্যালিলিও বাইবেলের কথাকে স্বতঃপ্রমাণ বলে মেনে নিতেন, তবে তাঁর কাছে পৃথিবী গোল না হয়ে চ্যাপ্টা-ই থাকতো। গ্যালিলিও প্রমাণ করেছেন, বাইবেল স্বতঃপ্রমাণ কোনও গ্রন্থ নয়। কোপারনিকাস প্রমাণ করেছেন, বাইবেলের কথা মেনে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না।

বাইবেল-বেদ-গীতা-কোরান বা অন্য যে কোনও তথাকথিত স্বতঃপ্রমাণ গ্রন্থই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। আড়াই হাজার বছর আগে একজন বুঝেছিলেন, কোনও ধর্মগ্রন্থই স্বতঃপ্রমাণ নয়, ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। আড়াই হাজার বছর পরে আমরা একটুও না এগিয়ে আরও পিছিয়ে পড়েছি। ‘আমরা’ মানে সিংহভাগ তথাকথিত শিক্ষিতরা।

জীবনপ্রবাহকে স্বীকার করা

বুদ্ধের ‘জীবনপ্রবাহ তত্ত্ব’ ও হিন্দু উপাসনা-ধর্মের ‘জন্মান্তরবাদ’ এক বিষয় নয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মে নানা বিভাজন এসেছে। হিন্দু ভাববাদী বা বৈদিক ভাববাদী প্রেরণা থেকে ‘মহাযান’-এর উদ্ভব। মহাযানপন্থীরা বৌদ্ধধর্মের মূল চার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলো। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলো। বুদ্ধকে প্রথমে দেবতা, পরে সর্বোচ্চ দেবতার পদে বসালো। বুদ্ধের অবস্থান হল স্বর্গে। তিনি হলেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর প্রভুত্বকারী দেবতা। এলো দেব-দেবীর পূজার বিধান । মুক্তির উপায় হিসেবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (বুদ্ধের আটটি উপদেশ) অনুসরণের প্রয়োজন ফুরলো । মুক্তির উপায় হিসেবে মন্ত্রের ব্যবহার অনুমোদিত হল। তারপর অনুপ্রবেশ ঘটলো হিন্দু উপাসনা-ধর্মের, তন্ত্রের। আত্মার অমরত্ব স্বীকৃতি পেল। এলো জন্মান্তরবাদ। গড়ে উঠলো বুদ্ধের জাতক কাহিনী, যা বুদ্ধের নানা জন্মান্তরের কাহিনী। বুদ্ধের জীবনপ্রবাহবাদকে হিন্দু উপাসনা-ধর্মের জন্মান্তরবাদের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হল। অথচ বুদ্ধ কখন-ই আত্মাকে ‘নিত্য’ বলে স্বীকার করেননি। অনিত্য আত্মার জন্ম নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বুদ্ধের কথায়—জন্মান্তর বলতে চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ ধারণ বোঝায় না । জন্মান্তর অর্থে একটি জীবন থেকে আরও একটি জীবনের উদ্ভবকে বোঝায়, অর্থাৎ জীবনপ্রবাহকে বোঝায়। আমাদের মধ্যে যে চিত্ত-বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রবাহ রয়েছে, সেই চিত্ত-বিজ্ঞান প্রক্রিয়াই একটি মানুষের জীবন থেকে আরও একটি নতুন মানুষের জন্মে প্রবাহিত হয়।

জীবনপ্রবাহকে আরও স্পষ্ট করতে বুদ্ধ প্রদীপ শিখার উদাহরণ দিয়েছিলেন। একটি প্রদীপ থেকে যখন আরও একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়, তখন প্রথম শিখা থেকে দ্বিতীয় শিখার জন্ম হয়। যদিও দুটি শিখা পৃথক ও স্বতন্ত্র, তবু একটা শিখা থেকে আরও একটা শিখার জন্মের মধ্যে প্রথম শিখার গুণ দ্বিতীয় শিখায় প্রবাহিত হল। তেমনি একটি জীবন থেকেই আরও একটি জীবনের সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে প্রথম জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণও প্রবাহিত হয় তার সৃষ্ট জীবনে। এই সৃষ্টি ও কিছু বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক জীবনপ্রবাহ, জীব থেকে জীবের জন্মপ্রবাহ যতদিন থাকবে ততদিন চলবে।

বৌদ্ধ দর্শনের মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বুদ্ধের এই জীবনপ্রবাহ তত্ত্বকে ‘বংশানুক্রমিতা’ তত্ত্ব বলে তাঁর বিভিন্ন লেখায় জানিয়েছেন। তাঁর ‘বৌদ্ধদর্শন’ গ্রন্থেও জীবনপ্রবাহ প্রসঙ্গে বলেছেন—বিদ্যা-অবিদ্যা, পারিপার্শ্বিক শিক্ষা যেমন মানুষের দোষ- গুণকে পরিচালিত করে, তেমনই

বংশানুক্রমিতা থেকে মানুষ মেধা-বুদ্ধি, হিংস্রতা ইত্যাদি বহু

দোষ-গুণ-অর্জন করে। এই বংশানুক্রমিতাই

বৌদ্ধ ধর্মের জীবন প্রবাহবাদ ।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, মৃত্যু ১৪ এপ্রিল ১৯৬৩) দীর্ঘকাল বৌদ্ধদর্শন নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করেছেন। বৌদ্ধধর্মে বস্তুবাদের রূপরেখা দেখতে পেয়েছিলেন। বুদ্ধকে জানতে, তাঁর দর্শনকে জানতে রাহুল তিব্বতি লামার ছদ্মবেশে তিব্বতে হাজির হন—একবার নয়, চারবার। সেখান থেকে গোপনে সংগ্রহ করে আনলেন অতি মূল্যবান বহু পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, চিত্রপট ও পুস্তক। দেশ থেকে তিব্বতে চলে যাওয়া এইসব সম্পদ উদ্ধার করে এনেই থেমে থাকলেন না রাহুল। সে সব তিব্বতি ভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে রাহুলের পাণ্ডিত্য নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত পণ্ডিতেরা। এই কারণেই রাহুলের মতকে আমাদেরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

দার্শনিক জগদীশ্বর সান্যাল তাঁর ভারতীয় দর্শন’ গ্রন্থে লিখছেন,

“বুদ্ধদেব বলেন, জন্মান্তর বলতে চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ ধারণ করা

বোঝায় না। জন্মান্তর অর্থে একটি জীবন থেকে

আর একটি জীবনের উদ্ভব।”

এরপর বলতেই হয়, বুদ্ধ কখনই হিন্দুত্ববাদীদের মত কিংবা জাতক কাহিনী – মার্কা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন না।

দুঃখ এই, আমাদের দেশের মানুষ বুদ্ধকে সম্মান জানায় তাঁর মূল আদর্শের জন্য নয়, তাঁর আদর্শকে নিজেদের মনের মত বিকৃত করে নেওয়ার পর।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

দুঃখ বিনাশের পথ হিসেবে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনটি স্কন্ধে বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। একঃ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, দুইঃ শীল বা সদাচার, তিনঃ সামাধি বা চিত্তের একাগ্রতা।

প্রজ্ঞাঃ সম্মা দিঠি (সম্যক দৃষ্টি, সঠিক জ্ঞান, যথার্থ দর্শন), সম্মা সংকল্প (যথার্থ সংকল্প) বলতে বুদ্ধ ক্রোধ-হিংসা-প্রতিহিংসা ত্যাগ করাকেই যথার্থ সংকল্প বলেছেন।

শীলঃ সম্মা বাচা (যথার্থ বাক্য) বলতে বলেছেন – সত্য এবং প্রিয় ভাষণ দেবে। মিথ্যা ভাষণ, কটু বাক্য, হেতুহীন বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। সম্মা কৰ্ম্মন্ত (সৎ কর্ম) হিংসা, চুরি, ব্যভিচার না করা।

সম্মা আজীবা (সৎ জীবিকা) দ্বারা জীবন ধারণ ও পরিবার পালন করবে। অসৎ জীবিকা পরিত্যাগ করবে। অসৎ জীবিকা বলতে বুদ্ধ অস্ত্রব্যবসা, প্রাণী-ব্যবসা, মাংস ব্যবসা, মদ্য ব্যবসার উল্লেখ করেছেন। সুদ ব্যবসা ও দেহব্যবসা সেই সময়কার সমাজে প্রচলিত ছিল। এই দুই বিষয়ে বুদ্ধ বিরূপ কিছু বলেননি।

সমাধিঃ সম্মা বায়াম (যথার্থ ব্যায়াম) বলতে বুদ্ধ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়ামের কথা বলেছেন। শারীরিক শ্রম, সু-চিন্তা ভাবনা করা, ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখার উপদেশ দিয়েছেন। কুচিন্তাকে দূরে রাখতে বলেছেন ।

সম্মা মতি (সম্যক মনন) বলতে বুদ্ধ মালিন্যহীন মনের কথা বলেছেন। চিত্ত যে ক্ষণস্থায়ী, এই বিজ্ঞানকে মনে রেখে অমলিন ও সুন্দর মনের প্রবাহ বজায় রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সম্মা সমাধি (যথার্থ ধ্যান) বলতে বুদ্ধ বলছেন—চিত্তের একাগ্রতার নামই সমাধি।

বৌদ্ধ সংঘ

মূলত সংসারত্যাগী মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে বুদ্ধ সংঘ গড়ে তোলেন। সংঘের নিয়ম-কানুনে বুদ্ধ উপজাতি বা ট্রাইবাল সমাজের প্রচলিত প্রথাগুলোকে অনুসরণ করেছিলেন।

উপজাতি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দুটি প্রথা আছে। একঃ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজনকে সমাজের পূর্ণ সদস্য করা হয়। দুইঃ বহিরাগত কেউ সমাজের সদস্য হতে গেলে সমাজের সকলের সম্মতির প্রয়োজন হয়। কেউ আপত্তি তুললে সদস্য করা হয় না। বৌদ্ধ সংঘে একই নিয়মের প্রচলন করেছিলেন বুদ্ধ।

সংঘে যোগ দিতে চাইলে নাম, ঠিকানা, বয়স, পিতা-মাতার সম্মতির প্রমাণ ও অতীত ইতিহাস ঘোষণা করতে হত। সংঘের সকলের সম্মতি মিললে তাকে দীক্ষান্তে গ্রহণ করা হত। দীক্ষা গ্রহণকারীর বয়স হতে হত অন্তত পনেরো বছর। কোনও বিবাহিতা রমণী সংঘের সদস্য হতে চাইলে তার স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হত।

আদিম কিছু উপজাতি সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। তেমনই সংঘ সদস্যের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। দিনে একবার খাবার খেতেন। বিশেষ কোনও খাবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। পোশাক বলতে হলুদ ছোপানো তিন টুকরো কাপড়। সঙ্গে ওষুধ রাখতে পারতেন ভিক্ষুরা। যে গ্রামেই ভিক্ষুরা থাকুন না কেন অমাবর্ষা ও পূর্ণিমায় তাঁকে নিজের সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে হত।

সংঘ পরিচালিত হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সংঘ-প্রধান নির্বাচিত হতেন। উত্তরাধিকারী নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হলে তা সকলের উপস্থিতিতেই হত। সমবেত জীবনচর্যা ও গণতন্ত্র ছিল সংঘের বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট ভাষাবিদ অসিত চক্রবর্তীর কথায়

“আধুনিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণের সূক্ষ্ম হাতিয়ার যে পার্টি,

তার ভ্রূণ রয়েছে বৌদ্ধ সংঘে।”

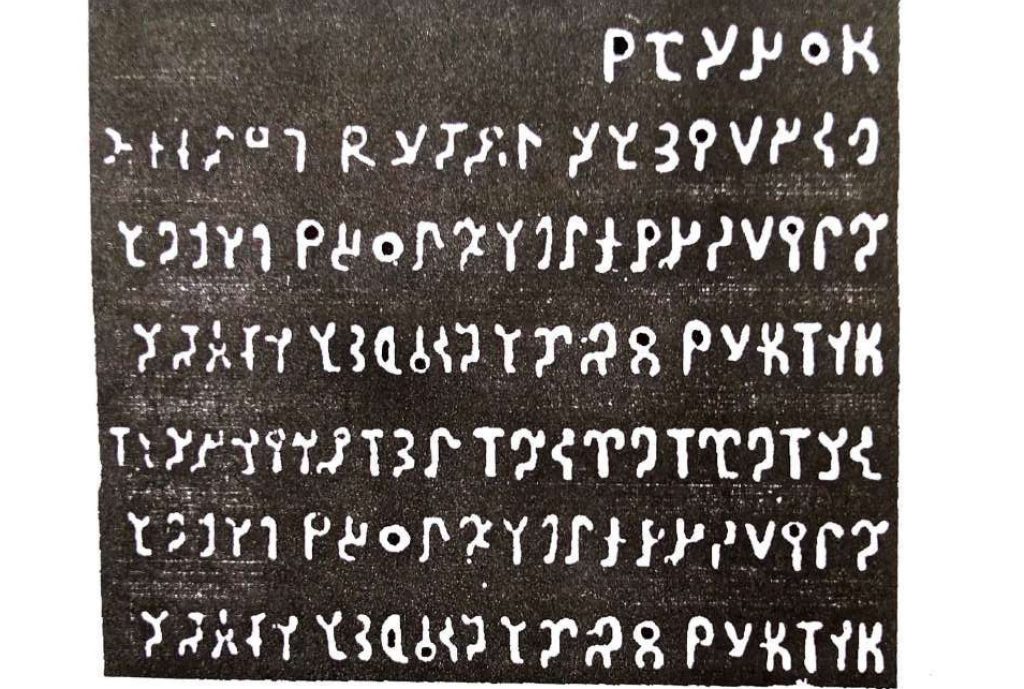

ত্রিপিটক

বুদ্ধ নিজে কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিনটি ‘পিটক’ বা পেটি রচনা করেছিলেন। তিনটির একত্রিত নাম ত্রিপিটক। পিটক তিনটি হল (১) বিনয়পিটক। এতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশ আছে। (২) সূত্তপিটক, এর আবার পাঁচটি ভাগ—(ক) দীর্ঘনিকায়, (খ) মঝিম নিকায়, (গ) সংযুক্ত নিকায়, এতে আছে বুদ্ধের জাতক কাহিনী, (ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায়, (ঙ) খুদ্দক নিকায়, (৩) অভিধম্মপিটক। এতে আছে দার্শনিক আলোচনা।

ত্রিপিটককে বুদ্ধের বাণী বা কাহিনী বলতে রাজি নন প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল বৌদ্ধরা। বিভিন্ন শিলালেখ ও আকর গ্রন্থ থেকে বুদ্ধের নানা উপদেশ নীতি এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনায় গিয়েছি। তা থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ত্রিপটকের অনেক কথাই মহাযানপন্থীদের কথা, অর্থাৎ বুদ্ধমত-বিরোধী কথা।

বৌদ্ধধর্মে বিভাজন

বুদ্ধের মৃত্যুর পর সংঘগুলোর মধ্যে বিভেদ শুরু হতে থাকে। প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী বৌদ্ধদের বিভেদ একটু একটু করে বাড়তে থাকে। বৌদ্ধ সাহিত্যগুলোতেও তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে।

প্রাচীনপন্থীরা বা হীনযানপন্থীরা দাবি করেন, তাঁরাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত চিন্তাধারাকে অবিকৃতভাবে ধরে রেখেছেন। সে দাবিকে অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না ।

হীনযানপন্থীরা মনে করেন—বুদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি

বহুগুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর মানবিক দুর্বলতা

ছিল, যেমন অসহিষ্ণুতা, রোগকাতরতা

(চাতুমা-সুত্ত, সেখ-সুত্ত)

ইত্যাদি।

এক সময় প্রাচীনপন্থীরা সাতটি উপদলে ভাগ হয়ে যায়। মহাযানপন্থীরাও তাদের বিভাজন ঠেকাতে পারেনি। তারা আঠেরোটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়। হীনযানপন্থীরা রইলেন বুদ্ধের নীতি নিয়ে। মহাযানপন্থীরা আবদ্ধ রইলেন বুদ্ধকে ঈশ্বর বানিয়ে পুজো করার মধ্যে। সঙ্গে যুক্ত করলেন তন্ত্র-সাধনা। মহাযানপন্থীদের হাতে শুরু হলো বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়।

নির্বাণ

‘নির্বাণ’ মানে ‘নিভে যাওয়া’। যেমন প্রদীপের আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়া। বৌদ্ধ ধর্মে ‘নির্বাণ’ শব্দটির গুরুত্ব খুবই বেশি। বুদ্ধ ‘নির্বাণ’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, এই নিয়ে পরবর্তী কালে বৌদ্ধদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। এর কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের উপর বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাব। ‘নির্বাণ’ প্রসঙ্গে আমরা প্রধান তিনটি মত নিয়ে আলোচনা করবো।

একঃ বুদ্ধের মতে জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখ নিবারণের বা নির্বাপনের

পথও আছে। দুঃখের পরিসমাপ্তির নামই ‘নির্বাণ’। বুদ্ধের মতে চার

‘আর্যসত্য’ বা মৌলিকসত্য হলো (১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ,

(৩) দুঃখের কারণ বিনাশের উপায়,

(৪) বিনাশ।

এই চার আর্যসত্য বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূল কথা। এই মূল কথা মেনে নিলে আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি যে—দুঃখের বিনাশই ‘নির্বাণ’।

দুইঃ ‘চিরবিলুপ্তি’। বৌদ্ধ দার্শনিক হিসেবে নাগসেন অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত একটি নাম। নাগসেনের জন্ম আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মগধে নন্দ যখন রাজত্ব করছেন, সেই সময় আলেকজান্ডার গান্ধার (বর্তমান নাম পাঞ্জাব) অঞ্চল আক্রমণ করেন ও দখল করেন। ফলে গান্ধার অঞ্চলে লাখখানেক গ্রিক বসবাস শুরু করেন। এঁদের মধ্যে সেনা-ভাস্কর-শিল্পী-ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে বসবাসকারী গ্রীকদের সঙ্গে রাজধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত বিনিময়ের সুযোগ ছিল। এবং মত বিনিময় হত। গ্রিক ভাস্কররাই বুদ্ধকে কল্পনা করে নিজেদের শৈলীতে সৃষ্টি করেছিলেন পাথর খোদাই বুদ্ধ মূর্তি। পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনের ওপর গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাব পড়েছিল। ‘যবন’ বা ‘ম্লেচ্ছ’ বলে হিন্দুধর্মের মানুষরা গ্রিকদের এড়িয়ে চলতো। বৌদ্ধরাই ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে যবন গ্রিকদের ভাবধারা বিনিময়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

নাগসেনের জন্ম হয়েছিল শিয়ালকোটের কাছে। যবন রাজা মিনান্দর বা মিলিন্দ- এর রাজ্যের একটি রাজধানী ছিল শিয়ালকোট। মিনান্দর ছিলেন তার্কিক। ভালোবাসতেন শাস্ত্রচর্চা। মিনান্দর প্রকাশ্য সভায় বহু বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলতেন। বৌদ্ধ সংঘের অনুরোধে নাগসেন শিয়ালকোটের অসংখ্যের সংঘে হাজির হন ও মিনান্দরের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মিনান্দর ৫০০ অমাত্য নিয়ে অসংখের মঠে হাজির হন। তাঁদের এই আলোচনা ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ (অনুবাদক : ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ) থেকে জানা যায়। ‘মিনিন্দ পঞহ’ বা ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’-তে ‘নির্বাণ’ প্রসঙ্গ এসেছে। নাগসেন ও মিলিন্দ-র প্রশ্ন ও উত্তরের কিছু নমুনা এখানে তুলে দিলাম।

মিলিন্দ—প্রভু নিরোধ হওয়াকেই কি নির্মাণ বলে ?

নাগসেন—হ্যাঁ মহারাজ। …জ্ঞানী ব্যক্তি…..বিষয় তৃষ্ণায় ও ভোগে লিপ্ত হন না (‘জ্ঞানী’ অর্থে যিনি অবিদ্যাকে দূর করেছেন)। ভোগের তৃষ্ণা তাঁরা নিরোধ করতে পারেন। সকল দুঃখই রুদ্ধ হয়ে যায়। মহারাজ। এই ধরনের নিরুদ্ধ হওয়াকেই নির্বাণ বলে।

মিলিন্দ—(বুদ্ধ) কোথায় আছেন ?

নাগসেন—মহারাজ! তিনি পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন, যার পরে তাঁর ব্যক্তিত্বকে তৈরি রাখার মত আর কিছুই থাকতে পারে না….

মিলিন্দ—প্রভু! উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

নাগসেন—মহারাজ! নির্বাপিত অগ্নিশিখা কি আর দেখা যায়?

মিলিন্দ—না প্রভু! সে শিখা তো নির্বাপিত।

‘নির্বাণ’ অর্থে নাগসেন বিষয় তৃষ্ণা ও অবিদ্যার চির-বিনাশকে

শুধু বোঝাননি, দেহেরও চির-বিলুপ্তির

কথা বলেছেন।

নির্বাণেই সব শেষ। গৌতম প্রায় ৩৫ বছর বয়সে নিজের দুঃখময় জগৎ থেকে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধ নির্বাণ লাভের পরেও দীর্ঘ বছর বেঁচে ছিলেন। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি—বুদ্ধ ‘নির্বাণ’ অর্থে চিরবিলুপ্তি বোঝাননি।

তিনঃ আনন্দময় অবস্থাই ‘নির্বাণ’—এমনটাই মনে করেন মহাযানপন্থী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা। মহাযান বৌদ্ধধর্মে স্থানীয় অসংখ্য দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ফলে বৌদ্ধধর্মে বড় রকমের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল। যে বুদ্ধ ছিলেন যুক্তিবাদী, নিরীশ্বরবাদী সেই বুদ্ধের ধর্মে যুক্ত হল বহু দেব-দেবীর পুজো, কার্য- কারণ সম্পর্কহীন (প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ বিরোধী) অলৌকিক বিশ্বাস। গৃহীত হল যৌন- আচারমূলক তন্ত্র-সাধন পদ্ধতি। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘গুহ্যসমাজ’ বা তথাগত গুহ্যক ও ‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্প’। এতে মাংস, মুদ্রা (বিভিন্ন মৈথুন-ভঙ্গি) ও মৈথুনকে সাধনার অঙ্গ বলা হয়েছে। বুদ্ধের সঙ্গে নানা দেবীর মৈথুন বর্ণনা বৌদ্ধ তন্ত্রে আছে।

মহাযানপন্থীদের বৌদ্ধ তন্ত্র অনুসারে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনের মধ্যে-ই শুধু

পাওয়া যায় অপার আনন্দ অনুভূতি, তখন সমস্ত মানসিক

ক্রিয়া হারিয়ে ফেলে মানুষ। মিলনের এই

অপারে আনন্দই হচ্ছে ‘নির্বাণ’।

বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত ও উপদেশকে উড়িয়ে দিয়ে ধর্মের নামে ‘নির্বাণ’ প্রসঙ্গে নাগসেনের দেওয়া সংজ্ঞা ও মহাযানপন্থীদের দেওয়া সংজ্ঞাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বরং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মহাযানপন্থীদের পরিবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম স্পষ্টতই বুদ্ধ বিরোধী। তাদের ‘নির্বাণ’ সংজ্ঞা হিন্দু তন্ত্রের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত। আর নাগসেনের মতামত বুদ্ধের মত থেকে সামান্য সরে আসা। আমরা ‘নির্বাণ’ শব্দটির সংজ্ঞা হিসেবে প্রথমটিকেই গ্রহণ করবো।

‘নির্বাণ’—অস্তিত্বের নাশ নয়। ‘নির্বাণ’ বলতে মৈথুনে ডুবে থাকার

ভণ্ডামী নয়। সিদ্ধার্থ গৌতম ‘নির্বাণ’ লাভ করে ‘বুদ্ধ’

হয়েছিলেন এই তথ্যই প্রমাণ করে ‘নির্বাণ’

মানে, দুঃখের বিনাশ ।

বর্তমানে বুদ্ধ বিরোধী মহাযানপন্থার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে তিব্বত, চিন, জাপানে ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা কম। এ’দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযানপন্থীদের সংখ্যাই বেশি। ফলে এ সব দেশে নিরীশ্ববাদী বুদ্ধ ঈশ্বর রূপে পূজিত হচ্ছেন।

হীনযানের প্রসার ঘটেছে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ডে, এ’সব দেশে বৌদ্ধধর্ম কিছুটা হলেও বুদ্ধের মতাদর্শ রক্ষা করতে পেরেছে।

হীনযান ও মহাযানপন্থীরা বর্তমানে নানা ভাগে বিভক্ত। নতুন নতুন বিশ্বাস ও ভাবধারার অনুপ্রবেশের জন্যেই এত বিভাজন ।

বৌদ্ধ দর্শনের ওপর নির্ভর করে, নানা বিভাজিত বুদ্ধের মতবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ধর্মগ্রন্থের সংখ্যা এতই বিপুল যে, কারও পক্ষেই এক জীবনে পড়ে ওঠা সম্ভব নয় ।

বুদ্ধকে বিকৃত করার খেলায় শামিল অনেকেইঃ

ভারতের তথাকথিত কিছু অতি বিশিষ্ট দার্শনিক ও ঐতিহাসিক জেনে বুঝে-ই বুদ্ধকে নিজের মন-মত ছাঁচে ঢালতে চাইছেন। জেনে-বুঝে সত্যকে বিকৃত করার খেলায় মেতেছেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের অনেকেই বুদ্ধকে আরও বড় করে দেখাতে গিয়ে দাস মালিকদের পক্ষে বুদ্ধের সরবতা বিষয়ে চোখ-কান বুজে থেকেছেন। বুদ্ধের সময়কার সমাজে ব্যাপক ক্রীতদাস প্রথা ছিল, ভয়ংকর দারিদ্র্য ছিল। অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ দিতেন শ্রেষ্ঠী, বণিক, ধনী সম্প্রদায়। ঋণে জামিন হিসেবে সম্পত্তি না রাখতে পারলে বউ, বোন বাঁধা রাখতে হত ঋণদাতার কাছে। এই মহিলাদের শ্রমের সঙ্গে দেহ দিতে হত। এরপর ঋণ শোধ না হলে ঋণগ্রহীতাকে দাস থাকতে হতো ঋণদাতার কাছে। দারিদ্র্য ও দাসত্বের এই যন্ত্রণা ও দুঃখ ছিল ভয়ংকর। শ্রমজীবী শূদ্রদের জীবনও ছিল বিভীষিকাময় । দিন থেকে রাত কঠোর শ্রমের বিনিময়ে এক বেলা উচ্ছিষ্ট খাবার মিলতো। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে যাদের শূদ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, বৌদ্ধ গ্রন্থে তারাই চণ্ডাল, নেসাদ, পুকুস নামে পরিচিত। পরিচয় পাল্টালেও ধনী মহাজনদের উৎপীড়ন একই রইলো ।

শোষক-শাসক বা রাষ্ট্র গ্রাম থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতো চার ভাবে। (১) উৎপন্ন ফসলের উপর কর (২) বাধ্যতামূলক শ্রম বা বেগার খাটা (৩) রাজার জন্য ফসলের অংশ সংগ্রহ (৪) রাজাকে দেওয়া আবশ্যিক কর। এই কর আদায় ছিল নিষ্ঠুর অত্যাচারমূলক। শারীরিক নির্যাতন, সম্পত্তি লুণ্ঠন, ঘার-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, নারীদের উপর অত্যাচার- কিনা হত ! এই অত্যাচারের শিকার শুধু গ্রামের কৃষকরা হত না, অন্যান্য বৃত্তিজীবী যেমন কুট্টক (ছুতোর), কর্মার (কামার), মোদক (মাটি কাটার শ্রমিক), কুম্ভকার, রজ্জুবর্তক (দড়ি শ্রমিক)-রাও উৎপীড়িত হত। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত মহাজনদের ঋণের বোঝা তো ছিলই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাচ্ছি, মৌর্য সাম্রাজ্যে সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ২৪০ মুদ্রা। পরে তা অর্ধেক করা হয়েছিল।

এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দেখা যেত, কোনও ঋণগ্রহীতা যদি বুঝতে পারতো, তার পক্ষে ঋণ শোধ করা অসম্ভব, তখন ক্রীতদাস জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যেতো। এর ফলে শ্রেষ্ঠী ও মহাজনদের মধ্যে বুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে ওঠে। অবস্থা সামাল দিতে বুদ্ধ ঘোষণা করেন, “ঋণী ব্যক্তিকে প্ৰবজ্যা (ভিক্ষু হতে দীক্ষা) দেওয়া অনুচিত।” (মহাবগ্গ ১৩/৪/৮ ও বিনয়পিটক)

ক্রীতদাসরা তাদের দাসত্ব জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা এড়াতে ভিক্ষু হতে শুরু করেন। দাস মালিকরা বুদ্ধের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। দাস-মালিকদের রাগ থামাতে বুদ্ধ আবার ঘোষণা করলেন “ক্রীতদাসদের জন্য প্রবজ্যা অনুচিত।” (মহাবগ্গ ১/৩/৪/৯) জেনে রাখা ভালো, বৌদ্ধ সংঘে ক্রীতদাসরা শ্রম বিনিয়োগ করতো খাবারের বিনিময়ে।

মগধ সম্রাট বিম্বিসারের বহু সেনা যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হতে শুরু করে। বিম্বিসারের রাজশক্তি সেনা নির্ভর। সুতরাং বুদ্ধ ধর্মের অনুগামী বিম্বিসারের বুদ্ধের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা গেল উবে। তিনি রাজসভায় মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শের পর ঘোষণা করলেন, সেনাদের ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষা দিলে বৌদ্ধ গণ বা সংঘ অবিলম্বে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে। বৌদ্ধ ধর্মগুরুর শিরোচ্ছেদ করা হবে। বিম্বিসারের ক্রোধ থেকে বাঁচতে ও সংঘকে বাঁচাতে বুদ্ধ আর এক দফা ঘোষণা জানালেন, “রাজসৈনিকদের প্রবজ্যা অনুচিত।” (মহবগ্গ ১/৩/৪/২, বিনয়পিটক)

শ্রেণীগতভাবে বদ্ধ গোষ্ঠীপতি ধনী পরিবারের সন্তান। সে’ভাবেই বড় হয়েছেন গরীবদের বাস্তব জীবনের চরম দারিদ্র ও দুঃখের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। দুঃখকে তিনি অনুভব করেছিলেন বৃদ্ধ, অসুস্থ ও মৃত্যু দেখে। এই দেখে তিনি মানসিক আঘাত পেয়েছেন। দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি তৃষ্ণা ও অবিদ্যাকে দায়ী করেছেন। এ সব-ই পুরোন কথা। দুঃখকে জয় করতে কিছু শীল বা নীতি পালনের উপদেশ দিয়েছেন। এ’নিয়েও আমরা আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু যে কথা গভীর ভাবে বলা দরকার, সেটা বোধহয় কিছুটা অ-বলাই থেকে গেছে।

শ্রমজীবী বা ক্রীতদাস পরিবারে জন্মালে বুদ্ধ উচ্চবর্ণের শোষণ ও

অত্যাচার প্রতিটি দিক অনুভব করতে পারতেন। অত্যাচারের

কারণগুলো, দুঃখের কারণগুলো তাঁর কাছে অন্যভাবে

ধরা পড়তো। তৃষ্ণা ও অবিদ্যার সঙ্গে অত্যন্ত

শোষণ ও উৎপীড়নকেও

দায়ী করতেন।

কিন্তু ধরা পড়েনি। অথবা পরিব্রাজক জীবনে ও ধর্মগুরু হয়ে যখন সাধারণের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেলেন, তখন দুঃখের প্রকৃত কারণ তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। কিন্তু রাজতন্ত্র ও সামন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে করার বা বলার মত কোনও বাস্তব অবস্থা ছিল না। শোষক-শাসক-রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করার চিন্তা ছিল আত্মহননের নামান্তর। ফলে তাঁকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপস করতে হয়েছিল।

বুদ্ধের যুগে-ই বণিকশ্রেণী জাতে ওঠে। তাদের রমরমা বাড়ে। বৈদিক যুগে বা ব্রাহ্মণদের বোলবোলাওয়ের যুগে বণিক বা শ্রেষ্ঠী শ্রেণীকে “বৈশ্য’ বলা হত। তারা ছিল উচ্চবর্ণের সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বুদ্ধ এই উঠে আসা নতুন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে ‘বৌদ্ধ সুত্তনিপাত’ গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে একটি নিষেধের তালিকা আছে। এই তালিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ক্রীতদাস প্রথা, সুদ আদায়ের নামে ক্রীতদাস তৈরির ফাঁদ, বণিকশ্রেণীর চিত্ত বিনোদনের জন্য গণিকাবৃত্তি নিন্দিত হয়নি। বণিক সমাজের স্বার্থেই নিন্দিত হয়নি, বরং ঋণ শোধ না করা, দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে পালিয়ে যাওয়াকে অন্যায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধের পশু হত্যার বিরোধিতা বণিকশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছিল, কারণ ওই সময় সম্পদ হিসেবে পশুকে গণ্য করা হত।

সব মিলিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক, বণিক-মহাজন, রাজশক্তি তাদের সহায়ক শক্তি বলে মনে করেছিল। ফলে শ্রেষ্ঠী থেকে সম্রাট প্রত্যেকেই উদার হতে স্বর্ণ মুদ্রার ঢের লাগিয়ে দিয়েছিল, উদ্যান দিয়েছিল, সংঘ তৈরি করে দিয়েছিল, উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিল প্রচুর ক্রীতদাস। বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে পড়েছিল রাজধর্ম, উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের ধর্ম। যদিও এ’কথাও ঠিক যে, শোষিত শূদ্ররাও বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করে ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

উচ্চবর্ণের ভারতীয় দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা বুদ্ধকে উপজাতীয় থেকে

ক্ষত্রিয় বানিয়ে ছেড়েছেন। শুদ্ধোদনকে বানালেন রাজা। অথচ

বুদ্ধের সময়কার ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে

বুদ্ধ ছিলেন নীচবংশীয় মানুষ।

বিভিন্ন পালি গ্রন্থে বুদ্ধকে ‘বৃষল’ বা ‘নীচজাতীয়’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা থেকে বণিকরা যখন বুদ্ধকে ধর্ম-গুরু হিসেবে গ্রহণ করলো, তখন তাদের আত্মসম্মানের স্বার্থে বুদ্ধকে রাজা বলে ঘোষণা করেন।

পরের পর্যায়ে তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার, তারপর ভগবানেরও ভগবান বানানো হল। নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধ ঈশ্বর হয়ে গেলেন। আমরা ভারতীয়রা ব্রাহ্মণ্যবাদী দার্শনিকদের চেপে যাওয়া তথ্য ও ছাপা তথ্যের দ্বারা বুদ্ধকে ততটাই জানলাম, যতটা তাঁরা জানালেন আমাদের বুদ্ধ বানাতে ৷

সময় বিশ্লেষণ এড়িয়ে বুদ্ধের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করলে তা হবে অবাস্তব, অসার। কোন সময়ে বুদ্ধ এসেছিলেন? একটু ফিরে দেখা যাক। সে সময় রাজশক্তি ছিল ভয়ংকর নিষ্ঠুর, উশৃঙ্খল, খামখেয়ালী চেহারার। কোশল রাজশক্তি বুদ্ধের চোখের সামনেই তাঁর জাতিগোষ্ঠী শাক্যদের নির্বিশেষে হত্যা করেছে। শিশু-নারী-বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি।

বুদ্ধের চোখের সামনেই মগধরাজ অজাতশত্রুর আক্রমণে বিদেহ, জ্ঞাতৃক, লিচ্ছবি ও বৃজি উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে গেল। বৃজি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি চেটক (মহাবীর জৈন-এর মামা) পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলেন। হত্যা তখন বীরত্বের প্রতীক। পরাজিত রাজ্যে লুণ্ঠন ও ধর্ষণ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। তখন পাপ-পুণ্য, উচিত- অনুচিত বিচার করা, বা এই বিষয়ে কিছু বলা পাগলামো ছাড়া কিছু নয়। রাজার কথায় ঘাড় নেড়ে সায় না দিলে ঘাড়ে মাথা থাকা সম্ভব নয়। এমন এক ভয়ংকর, ভয়াবহ সময়ে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জৈনের আবির্ভাব। সেই সময়কার হত্যা, রক্তপাত, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ব্যাপকতায় অনেক চিন্তাবিদ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। জৈন চিন্তাবিদ গোশাল মংখলিপুত্ত এত বর্বর হিংস্রতা দেখে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক চিন্তানায়ক ও ধর্মগুরু পূরণ কসপ, পকুধ কচ্চায়ন, অজিত কেশকম্বলী, সঞ্জয় বেলঠিপুত্ত সেই সময়কার রক্তক্ষয়ী অবস্থা দেখে নিরাশ হয়েছিলেন, স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, সমাজে ন্যায়বোধ ও অহিংসার প্রতিষ্ঠা, লোভের অবসান ঘটানো বাস্তবে সাধ্যাতীত। রাজশক্তির অনিবার্য লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, ভোগতৃষ্ণা রোধ করা অসম্ভব। মহাশক্তিধর, খামখেয়ালি রাজশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা।

এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করার অর্থ অনিবার্য মৃত্যুকে ডেকে আনা। তাই তিনি রাজশক্তির রোষ থেকে বাঁচতে ঋণগ্রহীতা দাস ও সেনাদের ভিক্ষু করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। চেতনার ও যুক্তিবাদের বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন যে মানুষটি, তাঁর বেঁচে থাকাটা সংস্কৃতির প্রগতির জন্যেই অত্যন্ত জরুরি ছিল। অতি-বিপ্লবীপনা দেখাতে গিয়ে তিনি যে কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত নেননি, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে প্রয়োজনীয় আপস করে কৌশলগত ভাবে ঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহর কোনও অবকাশ নেই।

অনেক আগুন খাওয়া বুদ্ধিজীবীদের ডিগবাজি খাওয়ার খেলা দেখার সুযোগ আমাদের এনে দিল ২০০২ সাল। ‘নকশাল’ বলে কয়েকজনকে ধরে একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাল্কা বাতাবরণ তৈরি করতেই গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের সংকেত পাঠোদ্ধার করে যে যার খোপে ফিরে গেছেন। গণতন্ত্রেই এই! ভয়ংকর রাজতন্ত্রের যুগে তাঁদের তবে ভূমিকা কী হত? এইসব ভণ্ড, ডরপুক বুদ্ধিজীবীরা যখন বুদ্ধের শ্রেণীবদ্ধতার কথা বলেন, তাঁর আপোসকামীতার কথা বলেন, তখন এইসব নোংরা চরিত্রগুলোকে দেখে ঘৃণায় গা গুলিয়ে বমি আসে। সত্যিই আসে।

ক্রীতদাস প্রথা খারাপ—এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপরও এই ভারত- পাকিস্তান উপমহাদেশে ক্রীতদাস প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। এ’সব ক্রীতদাসরা পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় কাজ করে পাথরের খাদান থেকে চাষের জমিতে। এরা ঋণ শোধ করতে পারেনি। অথবা বাবা ঋণ শোধ না করে মারা যাওয়ায় ক্রীতদাস জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। দিনে এক বেলা খাওয়া, আঠারো ঘণ্টা কাজ। কাজ শেষে খোঁয়াড়ে ফিরে যাওয়া। এ’ছবি আমরা টিভিতে অনেকবার দেখেছি। নামী ইংরেজি সাপ্তাহিকে পড়েছি। পাতা-জোড়া ঝকঝকে ছবি দেখেছি—শিকল বাঁধা দাস কাজ করছে। সরকার-প্রশাসন-পুলিশ সব জেনেও আশ্চর্য নীরব! নীরব আমরা প্রত্যেকে, এমন কী বুদ্ধের সমালোচকরাও। সত্যিই কী বিচিত্র এই দেশ!

আমাদের বাড়িতে দাস-দাসী থাকে। বড়লোকদের বাড়িতে আরও বেশি বেশি করে থাকে। হাজার বছর পরে এ’জন্য আমরা নিন্দিত হবো না তো? দাস-দাসীদের কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে বুদ্ধের সমালোচনা করলে সেটা অনেক আন্তরিক হত।

গণিকাবৃত্তির বিপক্ষে বুদ্ধ মুখ খোলেননি। বণিকদের স্বার্থেই খোলেননি। কথাটা সত্যি। আরও একটা সত্যি কথা শোনাই আপনাদের। বর্তমানে এ’দেশে গণিকাবৃত্তিকে আইনি করার পক্ষে সোচ্চার হওয়া সংগঠন ও ব্যক্তির অভাব নেই। অজস্র ‘প্রগতিশীল’ সংগঠন, বিদেশি অর্থপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ‘বিপ্লবী’ রাজনৈতিক পার্টি গণিকাবৃত্তিকে আইনি করার আন্দোলনে শামিল। দেহ-ব্যবসাকে আইনি করতে চাওয়ার পিছনের কারণটি হল—মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বিদেশি কর্তারা যেন আইনি ভাবে এ’দেশের মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করতে পারে। গণিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে বুদ্ধ নীরব ছিলেন। তবু তিনি ধিকৃত হচ্ছেন। ধিকৃত হচ্ছেন না গণিকাবৃত্তির পক্ষে দাঁড়ানো বুদ্ধিজীবী, পার্টি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন! কেন? কেন?

বুদ্ধ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যা করতে পারতেন, তাই করেছেন। তিনি নতুন

নতুন যুক্তি, হাজার হাজার বছরের এগিয়ে থাকা যুক্তির কথা

আমাদের শুনিয়েছেন। যুক্তি চর্চার সাংস্কৃতিক পরিবেশ

তৈরি করেছিলেন। বুদ্ধের মূল চারটি সিদ্ধান্ত কী

অসাধারণ রকমের আধুনিক—

ভাবাই যায় না।

নিরীশ্বরবাদও কোনও ধর্মগ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে না মানতে বুদ্ধই প্রথম শেখালেন। বুদ্ধ-ই প্রথম বললেন প্রতিটি ঘটনার পিছনে কারণ রয়েছে। আড়াই হাজার বছর পরে আজ সারা ভারতে চিরুনি তল্লাশি চালালেও বুদ্ধের মত যুক্তিবাদী মানুষ এক’শো ছাড়াবে কিনা সন্দেহ আছে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে কম তো ঘোরা হলো না, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের হাতে গ্রহরত্ন, আর জামার হাতার আড়ালে লুকোন তাগা-তাবিজও কম দেখা হল না। ধর্মে ও যুক্তিবাদে বিচরণকারী ভণ্ড দেখতে দেখতে মনে হয়, কাকে বলবো ‘কালের সীমাবদ্ধতা’, কাকে বলবো ‘শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা’, কাকে বলবো ‘ভণ্ডামী’? ভাষাতত্ত্ববিদ অসিত চক্রবর্তী বুদ্ধের কালবদ্ধতার জন্য তাঁর গায়ে, প্রতিবিপ্লবীর তমা মেরে দিয়েছেন। অসিত চক্রবর্তী মশাইকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—আঙুলে গ্রহরত্নের আংটি পরে, নিয়তিবাদের কাছে নতজানু হয়ে আপনি কোন বিপ্লবটা করতে চাইছেন? শুধু ‘চোখে আঙুল দাদা’ হয়ে থাকলে চলবে?

বৌদ্ধ যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুকলা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশাল রকমের উন্নতি ঘটিয়েছিল। এই উন্নতির মান এতটাই ‘ক্লাসিকাল’ ছিল যে, পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে তা আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, ভাস্করাচার্য, বাৎসায়ন, কৌটিল্য, পাণিনি, অশ্বঘোষ প্রমুখ মননশীল পণ্ডিতরা বৌদ্ধ বা বৌদ্ধভাবাশ্রয়ী। বৌদ্ধ যুগে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল।

গ্রিক, কুষাণ, শক রাজাদের সমর্থন কেন

বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন রাজাদের সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। এমন সাহায্য পাওয়ার জন্য কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মকে ‘প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম’ ‘রাজশক্তির ধর্ম’ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। সত্যিই এটা একটা জরুরি প্রশ্ন কেন গ্রিক, কুষাণ, শক রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে ধর্মান্তর ছিল অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত জন্মগত ভাবেই একজন হিন্দু হয়। হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথা এতটাই প্রবল ছিল যে, বর্ণপ্রথা বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মকে ভাবাই যেত না। কোনও পুরুষ নিচু বর্ণের কোনও নারীকে বিয়ে করলেই নারী উঁচু বর্ণে স্থান পেত না। এমনকী, তার সন্তানরাও মনুর ধর্মীয় আইন অনুসারে বহুভাবে বঞ্চিত হত। স্ত্রী রক্ষিতার বেশি মর্যাদা পেত না।

বিদেশ থেকে যে’সব রাজারা এ’দেশে প্রবেশ করেছিলেন, রাজ্য শাসন করেছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছে ছিল এ’দেশেরই একজন হওয়ার। এ দেশের মেয়েদের বিয়ে করে ঘর বসাবার। হিন্দু ধর্মের ছড়ি যাদের হাতে, তাদের একটা সমস্যা ছিল। এইসব বিদেশি রাজা আর তাদের সেনাদের কোন বর্ণের খোপে ঢোকাবে? কারণ বর্ণ তো জন্মগত ব্যাপার!

ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধ ধর্ম রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম উদার। জাত- পাত-বৰ্ণ নেই। সবাইকে গ্রহণ করতে হাত বাড়িয়েই রয়েছে। এই অবস্থায় বিদেশ থেকে আগত রাজশক্তি বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করাকেই সম্মানজনক মনে করেছিলেন। এই কারণেই গ্রিক, শক, কুষাণ প্রভৃতি রাজশক্তি ও তাদের সঙ্গে আসা সৈন্য-সামন্ত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বৌদ্ধ ধর্ম রাজশক্তির সহযোগিতায় তুঙ্গে উঠেছিল।

বিদেশি রাজারা বৌদ্ধধর্মকে সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করছেন দেখে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের গোঁড়ামি কিছুটা কমালো। বা বলতে পারি—বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ঠেকাতে কিছুটা কৌশল গ্রহণ করলো। তারা গ্রিক, শক, কুষাণদের ‘পতিত ক্ষত্ৰিয়’ বলে আখ্যা দিল। এতে দুটি ঘটনা ঘটলো। (১) ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বর্ণপ্রথা বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেলো। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা বড় অংশই বর্ণের নতুন সমীকরণ মেনে নিল না। (২) সমাজের বহু নিচু বর্ণের মানুষ বিদেশিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে সমাজের দু-এক ধাপ উপরে উঠতে চেষ্টা করলো।

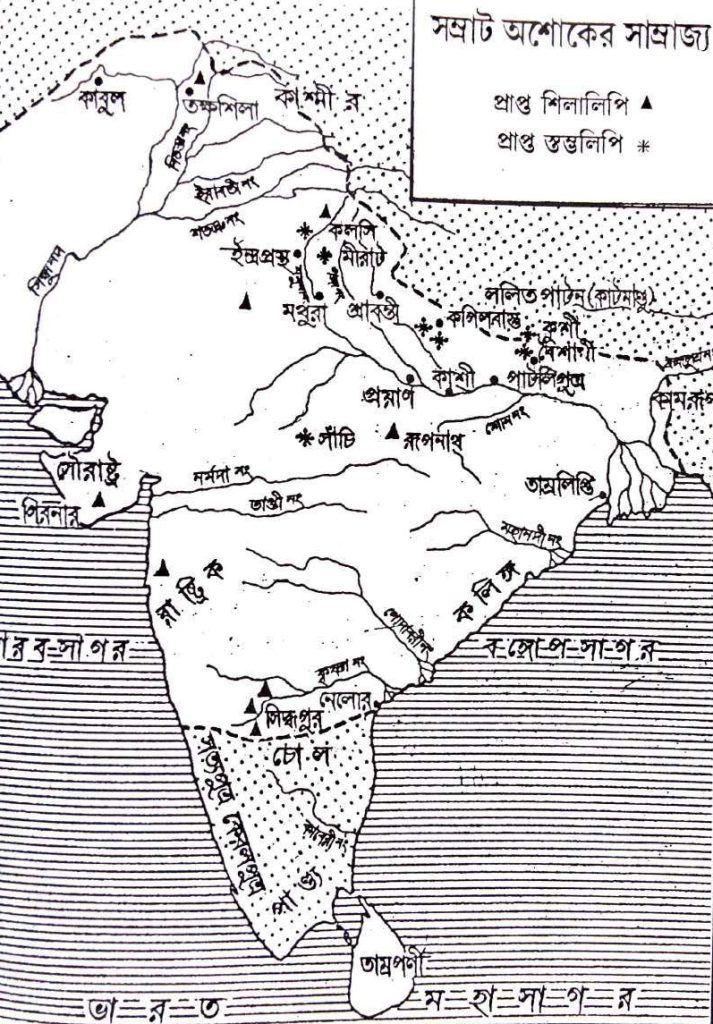

এরপর একটা প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে, অশোক তো বিদেশি ছিলেন না, তিনি কেন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? অশোক তাঁর রাজত্বকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এই বিস্তৃতির পিছনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন, রক্তপাত, ইত্যাদি দেখে এক সময় হিংসার প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মেছিল। তারই পরিণতিতে অহিংস বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য জুড়ে বহু ধৰ্ম্মলিপি খোদিত করিয়ে ছিলেন।

অশোক, কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর অল্প কিছুকালের মধ্যে রাজগৃহে প্রথম ‘বৌদ্ধ সঙ্গীতি’ বা মহাসম্মেলন হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসম্মেলন হয়েছিল বৈশালীতে বুদ্ধের মৃত্যুর একশো বছর পরে। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দশটি কাজকে সংঘবিরোধী বলে ঘোষণা করেন কঠোর বুদ্ধপন্থীরা। তখন আর একটি পৃথক মহাসম্মেলন করে

নব্যপন্থীরা দশটি বিষয়কেই নিয়মসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা নিজেদের ‘মহাসংঘিক’ ও প্রাচীনপন্থীদের ‘স্থবিরবাদী’ বলে পরিচয় দেন। এই মহাসংঘিকরাই পরবর্তীতে মহাযানপন্থী ও স্থবিরবাদীরা হীনযানপন্থীতে রূপান্তরিত হন। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল, এটা ছিল সুবিরবাদীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে ন’মাস পরিশ্রমে স্থবিরপন্থী বৌদ্ধ পণ্ডিতরা ‘স্থবিরবাদী ত্রিপিটক’ রচনা করেন। এরপর অশোক দেশ বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক পাঠান। যে-সব অঞ্চলে প্রচারকরা গিয়েছিলেন সে-সব অঞ্চলে হীনযানপন্থীরাই প্রবল।

চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়েছিল কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরে অথবা জলন্ধরে। সম্মেলনে স্থবিরপন্থীদের ও মহাসংঘিকদের বিভাজন স্পষ্ট রূপ পেল। এটা ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ঘটনা। নাগার্জুন মহাযানপন্থীদের নির্দিষ্ট রূপ দেন। পরবর্তীতে মহাযানপন্থীরা নিজেদের মত করে ত্রিপিটকের কিছু কিছু বিকৃতি ঘটালো। মহাযান থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব।

বৈদিক সাহিত্য মতে নাস্তিক যারা

সাহিত্য সংসদের ‘বাংলা ভাষার অভিধান’ বাংলা শব্দের আকর গ্রন্থ। অভিধানটিতে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য মতে নাস্তিক ছয় শ্রেণীর। (১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার (৩) সৌত্রান্তিক (৪) বৈভাষিক (৫) চার্বাক (৬) দিগম্বর।

বৈদিক সাহিত্য প্রাচীন আমলের যে ছ’টি নাস্তিক্যবাদের কথা বলেছে, আমরা সেগুলো নিয়ে ছোট্ট করে একটু আলোচনা সেরে নিচ্ছি।

মাধ্যমিক

নাগার্জুন ‘মাধ্যমিক’ মতবাদের প্রবক্তা। মাধ্যমিক মতে – আমরা যা দেখি, যা অনুভব করি, সবই আপেক্ষিক ভাবে মনে হওয়া, অনুভব করা। আলোয় যে প্রকৃতিকে আমরা দেখতে পাই, অন্ধকারে তা দেখা যায় না। চোখ না থাকলে জগতের বস্তু, রং সবই মিথ্যা। যে দ্রব্য একজন দুর্বল দ্বারা পরীক্ষিত হলে কঠিন মনে হয়, তাই একজন সবলের কাছে কম কঠিন মনে হয়। গুণাবলী স্বয়ং অস্তিত্ববান হতে পারে না। যে খাদ্যবস্তুর স্বাদ একজনের কাছে উপাদেয়, অপরের কাছে খারাপ মনে হতে পারে। সুতরাং বস্তুর বাস্তব গুণ নেই। বস্তুগুণ আপেক্ষিক।

একটি বস্তুর মধ্যে একই সঙ্গে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় থাকতে পারে না। জগতের প্রকৃত কোনও অস্তিত্ব নেই। বস্তুসমূহ চিরস্থায়ীও নয়, ক্ষণস্থায়ীও নয়। বস্তু উৎপন্ন হয় না, বিলুপ্তও হয় না। আমরা যে সব বস্তু দেখছি তা আসলে অলীক।

মাধ্যমিক দর্শন কিছু যুক্তি ও কিছু যুক্তিহীনতায় ভরা ‘দর্শন’। বৈদিক যুগের উপাসনা- ধর্মীরা মাধ্যমিক দর্শনের যুক্তিমনস্কতাকে ভয় পেয়েছিলেন। তারই পরিণতিতে মাধ্যমিকদের একঘরে করার চেষ্টায় মেতেছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এমন কিছু গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তার মানুষ ছিলেন ভাবলে বিস্ময় জাগে। তবে মাধ্যমিকে মতবাদকে আমরা ‘দর্শন’ বলে মেনে নিতে পারি না ।

যোগাচার

‘যোগাচার’ বা ‘বিজ্ঞানবাদ’-এর মতে—চৈতন্য, চেতনা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিজে থেকেই ক্রিয়াশীল। বাইরের কোনও শক্তির দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

যোগাচার দর্শনে এমন বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার পাশাপাশি কিছু ভ্রান্তিও ছিল। যোগাচারীরা মাধ্যমিকদের মতই মনে করতেন—যেহেতু চৈতন্য ছাড়া আমরা কোনও কিছুই দেখতে পাই না, জানতে হতে পারি না, তাই দৃশ্যমান কোনও বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন দু’টি মহাযানপন্থী বৌদ্ধ দর্শন। এক-ই কারণে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ কখন-ই খাঁটি দর্শন নয়।

সৌত্রান্তিক

সৌত্রান্তিকপন্থীরা নিরিশ্বরবাদী। তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর নেই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতির কোনও কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। সব কাজের পিছনেই থাকে কারণের বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। মাটিতে বীজ পুঁতলে অংকুর হয়। অংকুর থেকে শিশু গাছ, কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-পাতা-ফুল-ফল সবই একটা কারণের বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। সৃষ্টি স্থান-কাল নির্ভর। একটা বীজকে মাটিতে বপন না করে মাটি বা ধাতুর পাত্রে রেখে দিলে, মাটি ও জলের অভাবে বীজ থেকে অংকুর সৃষ্টি হবে না। মেথুনের এক পক্ষের মধ্যে জন্ম নেবে না একজন সবল শিশু। নারী-পুরুষের মিলন থেকে সবল শিশুর জন্মানোর যে বিবর্তন প্রক্রিয়া, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কালের প্রয়োজন। ঈশ্বর এই স্থান-কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করতে পারে

সৌত্রান্তিকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করতেন না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমাণকে মিলিয়ে বিচার করলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় বলে মনে করতেন। হীনযানী বৌদ্ধদেরই একটি সম্প্রদায়ের নাম হল সৌত্রান্তিক ।

কিছু তথাকথিত দার্শনিক সৌত্রান্তিক মতবাদকে ‘দর্শন’ বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এই মতবাদ যে’হেতু একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন হয়ে উঠতে পারেনি, তাই আমরা ‘দর্শন’ বলে চিহ্নিত করতে পারি না ।

বৈভাষিক

হীনযানী বৌদ্ধদেরই আরও একটি শাখা বৈভাষিক। বৈভাষিকদের মতে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর যে’সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সে’গুলি নিয়েই তৈরি সাতটি অভিধর্ম গ্রন্থ। এই অভিধর্ম গ্রন্থই বৌদ্ধদর্শনের প্রামাণ্য উৎসগ্রন্থ ।

বৈভাষিকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। মনে করেন সমস্ত বস্তু চারটি ভূত দ্বারা গঠিত। এরা হল, পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু। বৈভাষিকরা ‘ন্যায় বৈশাষিকদের’ পারমাণবিক তত্ত্বকে স্বীকার করতেন।

বৈভাষিক দর্শনে বলা হয়েছে, পরমাণুর ছয়টি কোণ আছে। বস্তুর

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অবিভাজ্য বিশ্লেষণ অযোগ্য ও অস্থির চরিত্র হল

পরমাণুর গুণ। এককভাবে অদৃশ্য হলেও

সমষ্টিগতভাবে দৃশ্যমান।

বৈভাষিকরা নিরীশ্বরবাদী। এমন নিরীশ্বরবাদীদের পরবর্তী জন্ম শেয়াল যোনিতে হবে বলে বৈদিক পূজারীরা গাল পাড়লে, সেটা আদৌ অস্বাভাবিক ঠেকে না। বাঁচোয়া—শকুনের শাপে গরু মরে না।

বৈভাষিক দর্শনও কোন অর্থেই সম্পূর্ণ দর্শন নয়।

“অলৌকিক নয়,লৌকিক- ৫ম খন্ড ” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ

অধ্যায়ঃ এক

ধর্মঃ সংজ্ঞায় গোলমাল

অধ্যায়ঃ দুই

উপাসনা ধর্মঃ প্রাচীন মত

♦ উপাসনা- ধর্মের (religion) উৎপত্তি

♦ একঃ দৈব-প্রত্যাদেশ বা অপৌরুষেয় প্রত্যাদেশ

♦ দুইঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস; সহজাত প্রবৃত্তি

♦ তিনঃ ধর্মীয় আচরণ বাদে ঈশ্বর বিশ্বাস

♦ আধুনিক নাস্তিক্যবাদ ‘মার্কসবাদ’

অধ্যায়ঃ তিন

‘সমকালীন যুক্তিবাদ’ নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু

♦ ‘সমকালীন যুক্তিবাদ’ চির নতুন

♦ তোমার আমার দুই চেতনার ভালো-খারাপ

♦ মারাদোনার পায়ের জাদু ও যুক্তিবাদ

♦ প্রেমের রহস্যময়তা ও যুক্তিবাদ

♦ ‘ঈশ্বরে বিশ্বাস’, ‘বিজ্ঞানের বিশ্বাস’ : আকাশ-পাতাল

অধ্যায়ঃ চার

উপাসনা ধর্মঃ আধুনিক মত

♦ উপাসনা-ধর্ম : নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে

অধ্যায়ঃ পাঁচ

ভারতবর্ষের জাদু সংস্কৃতি

♦ আদিম উপজাতি, আধুনিক উপজাতিঃ একই কথা

♦ ধর্মীয় জাদু বিশ্বাস ও ম্যাজিক শোঃ দুই পৃথিবী

অধ্যায়ঃ ছয়

তন্ত্রের প্রথম ধাপ যোগ, তারপর…

অধ্যায়ঃ সাত

বৈদিক সাহিত্য, জাদু-বিশ্বাস, যজ্ঞে যৌনাচার

♦ সত্য খোঁজে মুক্তমন, হিসেব কষে ভন্ড

♦ বৈদিক সাহিত্যের গপ্পো ও দুই ডাক্তার

♦ বৈদিক সাহিত্যে জাদু-বিশ্বাস, যজ্ঞের নামে যৌনাচার

অধ্যায়ঃ আট

হিন্দু উপাসনা-ধর্মে তন্ত্র

অধ্যায়ঃ নয়

শক্তিধর্মে তন্ত্র

অধ্যায়ঃ দশ

রেইকি গ্রাণ্ডমাষ্টার, ফেং শুই ক্ষমতার দাবিদার, জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি