সন্ধে নামার সময় হলে, পশ্চিমে নয় পুবের দিকে,

মুখ ফিরিয়ে ভাববো আমি,কোন দেশে রাত হচ্ছে ফিকে….

—কবীর সুমন।

বৈষয়িক গণনাকর্মে শূন্যের প্রয়োজনীয়তা যে মিসরীয় আর গ্রিকরা উপলব্ধি করেননি তা নয়। ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর তাঁরাও মেনে নিয়েছিলেন যে দর্শনশাস্ত্রে যত অবাঞ্ছনীয়ই হোক শূন্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করারও উপায় নেই। শূন্যের ব্যবহার কোন জাতি কার কাছ থেকে শেখে, কে’ই বা প্রথম তার সূচনা করে, তার সঠিক ইতিহাস হয়তো কখনোই পুরোপুরি জানা যাবে না। কারো কারো মতে, দক্ষিণ আমেরিকার মায়া বা তারও পূর্বেকার কোনো সভ্যতাতেই শূন্যের বোধ জন্মেছিল প্রথম। কেউ বলেন চীনে। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত যে শূন্যকে তারা কেউই সংখ্যা হিসেবে গণ্য করেনি। শূন্য একটা চিহ্ন মাত্র—বড় রাস্তাতে যেমন থাকে দিকনির্দেশক ফলক, বা দূরত্বের ফলক। ১, ২, ৩,… এগুলোর সঙ্গে তুলনীয় কোনো সংখ্যা নয়। শূন্য যে আসলেই একটি সংখ্যা, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা সেই উপলব্ধিটা পশ্চিমে জন্মায়নি, মধ্যপ্রাচ্যেও নয়, জন্মেছিল দক্ষিণপ্রাচ্যে—ভারতবর্ষে।

সব গাছ সব মাটিতে হয় না, সব মাছ থাকে না সব নদীতে। উপযুক্ত পরিবেশ লাগে। জলবায়ু, তাপ ইত্যাদি ঠিকমতো হতে হয়। একটা জাতির চিন্তার জগতটিও অনেকটা সেরকম। ওটা কিভাবে বিকশিত হবে তা নির্ভর করে সে জাতির ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির ওপর, তার প্রাণশক্তির ওপর। অনুকূল পরিবেশ পেলেই একটা জাতির মেধা প্রস্ফুটিত হতে পারে শতমুখী সৃজনশীলতায়।

‘শূন্য আর ‘অসীম’— দুটি আইডিয়াই দু’হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের মনমানসের সঙ্গে হুবহু খাপ খেয়ে যাবার মতো ছিল। ‘শূন্য’কে পশ্চিম দেখত ভীতির চোখে, ভারতে ‘শূন্য’ ছিল দেবীর আসনে। পরম পূজনীয় সত্তা। শূন্য আর অসীম এই দুই সত্তার মাঝে ভারতবাসী তাদের আত্মার আশ্রয় খুঁজে পেতেন। হিন্দুধর্মে সব ভগবানের সেরা ভগবান হলেন ব্রহ্মা। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সংহারক। তিনি আছেন সর্বত্র, আবার তিনি কোথাও নেই। তিনি একাধারে মহাশূন্যের চির- শূন্যতায় বিলীন, আবার সর্বব্যাপী তাঁর উপস্থিতি। এক অন্তহীন দ্বৈততার শরীরে তাঁর নিবাস। শিবের মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কেউ? এক হাতে তাঁর সৃষ্টির দণ্ড, আরেক হাতে ধ্বংসের অগ্নি-মশাল। তার অর্থ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শূন্য আর অসীমের দ্বৈত অস্তিত্ব। এ বিশ্বাস একান্তই ভারতীয় বিশ্বাস। এখানে শূন্য আর অসীম একে অন্যের স্বভাব দোসর, একে অন্যের পরিপূরক। ভারতীয় দর্শনে ‘শূন্য’ হলো স্বাগত অতিথি-আত্মার পবিত্র মন্দির। তাই ভারতের মাটি ছিল ‘শূন্য’ আর ‘অসীমের’ আদর্শ জন্মভূমি। কিন্তু ‘শূন্য’ যে দস্তুরমতো একটি গাণিতিক সংখ্যার সম্মান পাবার যোগ্য সেই বোধটা জন্মাল কেমন করে ভারতীয় চেতনায়? গণিত আর দর্শন তো ঠিক অবিচ্ছিন্ন জিনিস নয় গ্রিকদের মতো। সুতরাং ব্রহ্মার দ্বৈত-সত্তার উপলব্ধি থেকে গণিতের সংখ্যামালাতে শূন্য তার নিজের স্থানটি স্বাভাবিকভাবে দখল করে নেবে, সেটা খুব বাস্তবসম্মত মনে হয় না। কোনো দেশের কোনো সভ্যতাতেই এমন উদাহরণ নেই যে একটা বড় আবিষ্কার আপনা আপনি জন্ম নিয়েছে কোনো ঐতিহাসিক, সামাজিক বা এধরনের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া। সাধারণত আইডিয়ার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। বর্তমান যুগে সেগুলো প্রচার হয় বই-পুস্তকের মাধ্যমে, বা অন্যান্য শত প্রকারের যোগাযোগসূত্রে। দু’হাজার বছর আগে সেভাবে কোন কিছু ছড়াবার উপায় ছিল না অবশ্য। ছিল যেটা সেটা হলো রাজ্যজয় বা ব্যবসাবাণিজ্য। গণিতের শূন্য হয়তো ঐভাবেই প্রবেশ করেছিল ভারতবর্ষে। খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকে সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি শুধু জাঁদরেল সেনানায়ক ছিলেন না, উঁচুমানের লেখাপড়া জানা ব্যক্তিও ছিলেন। স্বয়ং অ্যারিস্টটলের ছাত্র। ধারণা করা হয় যে তিনি এবং তাঁর গ্রিক সৈন্যসামন্তদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় ভারতবাসী খবর পায় যে ব্যাবিলনীয়রা শূন্যের ব্যবহার বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছেন, সংখ্যা হিসেবে না হলেও সংখ্যাফলক হিসেবে। এই ছোট্ট আইডিয়াটি ভারতের উর্বর পলিমাটিতে নতুন জীবন পেয়ে যায়। শুধু ফলক কেন হবে, সংখ্যা হতেই বা দোষ কোথায়। গ্রিকদের মতো তাদের তো সেই ‘শূন্য মানে নিরীশ্বরবাদ’-জাতীয় মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছিল না, বরং উলটোটাই। ভারতে শূন্য মানেই ঈশ্বর। তাই অচিরেই শূন্য তার জায়গা করে নেয় সংখ্যামালাতে। তবে তারা ব্যাবিলনীয়দের মতো ৬০-ভিত্তিক গণনা বর্জন করে নিজেদের ১০-ভিত্তিক সংখ্যার ব্যবহার বলবৎ রাখলেন। আজকে আমরা যাকে আরবি নিউমারেল বলে আখ্যায়িত করি, ভারতীয়দের সে সময়কার লিখনপদ্ধতি বলতে গেলে প্রায় একই রকম ছিল: ১,২,…,৯,০। অনেকে মনে করেন, আধুনিক সংখ্যার লিখনপদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বটা আরবদের না দিয়ে বরং ভারতীয়দের দেওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল, কারণ ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে আরবরা শেখে ভারতের কাছ থেকে, রাজ্য জয় করার পর। তারপর পশ্চিম শেখে আরবদের কাছে, ইসলামের যখন স্বর্ণযুগ। পরে পশ্চিমই এর নামকরণ করে আরবি সংখ্যা।

যা-ই হোক, শূন্যের নবার্জিত সম্মান গণিতের জগতে এক নবযুগের সূচনা করে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। (সম্ভবত চীনদেশেও প্রায় একই সময়ে বিজ্ঞজনেরা শূন্যের বহুবিধ ব্যবহারের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন।) তাদের কল্পনা নতুন নতুন উদ্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। যেমন, ঋণাত্মক সংখ্যা। আগে কেউ ১ বা ৭ বলতে কী বোঝায় কল্পনা করতে পারত না। ভারতীয় গাণিতিকেরা শেখালেন যে ঋণাত্মক সংখ্যাকে অনেকটা ঋণের মতোই দেখা যেতে পারে। কারো কাছ থেকে ধার করলে সেটা ঋণ, নিজে কামাই করলে সেটা ধন, অর্থাৎ ধনাত্মক। আন্দাজ করা হয় যে বাংলা ভাষায় ‘ধনাত্মক’ আর ‘ঋণাত্মক’ শব্দ দুটির উৎপত্তিই সেখানে। সপ্তম শতাব্দীর বিশিষ্ট ভারতীয় গাণিতিক ব্রহ্মগুপ্ত শিখিয়েছিলেন কেমন করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রকার সংখ্যা দিয়ে যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ করতে হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করলেন যে ‘ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ বা পূরণ করলে ফলাফল দাঁড়াবে ঋণাত্মক, এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে আরেকটি ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ বা পূরণ করলে দাঁড়াবে ধনাত্মক’। বর্তমান যুগের সাত বছরের ছেলেমেয়েরাও তা জানে, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে সেটা ছিল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

ব্রহ্মগুপ্ত এ-ও জানতেন যে শূন্য দিয়ে যেকোনো সংখ্যাকে পূরণ করলে সেটা শূন্য হয়ে যাবে। সে অর্থে শূন্য সবকিছুকে শুষে নেয়। তবে তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করতে গিয়ে। ০/০ বা ৫/০ কততে দাঁড়ায়? খুব ভাবনাচিন্তা না করেই বলে বসলেন, এগুলোও শূন্য, যা অবশ্য ঠিক নয়। তখনকার চিন্তাধারাটাই ছিল ওরকম—শূন্য হলো এমন জিনিস যার সংস্পর্শে এসে সবই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এই ভ্রান্ত ধারণাটি তৎক্ষণাৎ শুধরানো হয়ে ওঠেনি। আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর আরেক প্রখ্যাত ভারতীয় গাণিতিক, ভাস্কর, তিনি এই সমস্যার সঠিক মীমাংসা দিতে সক্ষম হন। তিনি বললেন, ১/০ শূন্য নয়, অসীম। আর ০/০-এর মানে কী? এর কোনো মানেই নেই। আজকে আমরা জানি যে এরও একটা অর্থ আছে। একে বলা হয় ‘ইনডিটারমিনেট নাম্বার’ বা অনির্দিষ্ট সংখ্যা। এর মান যেকোনো সংখ্যা হতে পারে। তবে এর গণিতসম্মত অর্থ প্রথম দিয়েছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি গাণিতিক ‘লোপিতাল’। সেটা বোঝার জন্য মধ্যযুগের ইউরোপিয়ান গণিতের ইতিহাস জানা দরকার। সেসব কথায় পরে আসা যাবে, এখন প্রাচ্যের গণিতটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করা যাক।

প্রাচ্য গণিতের স্বর্ণযুগ

ভারতীয় গণিত বিশেষভাবে উৎপাদনশীল হয়ে উঠেছিল সপ্তম শতাব্দীতে। তবে এর আগেও বেশ কিছু প্রথিতযশা গাণিতিক মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন গণিতশাস্ত্রে। আসলে ৪০০ থেকে ১,২০০ সাল পর্যন্ত সময়কালটি ভারতীয় গণিতের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সেকালের অন্যতম সেরা গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট (৪৭৬-৫২০) মাত্র তেইশ বছর বয়সে ‘আর্যভাটিয়া’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা থেকে ধারণা করা হয়, দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখার ধারণাটি তিনিই প্রথম সূচনা করেন। ভাস্কর (এক) (৬০০-৬৮০)- এর লেখা আর্যভাটিভাষ্য (৬২৯ সাল) বইটিতে আরো একধাপ এগিয়ে শূন্য(০)সহ দশমিক সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় তার বর্ণনা দেন। এই গ্রন্থটিকে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয় ভারতে। অবশ্য এতে কোনো দ্বিমত নেই সুধীমহলে যে শূন্যকে পাটিগণিতের সংখ্যামালাতে অন্যান্য পূর্ণ সংখ্যার সমাধিকার—পূর্ণ স্থান করে দেওয়ার কৃতিত্ব মূলত ব্রহ্মগুপ্তের (৫৯৮-৬৬৮) প্রাপ্য। শূন্য দ্বারা গুণ-ভাগের সঙ্গে জড়িত যে ভাস্কর, যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হলো, তিনি হলেন দ্বিতীয় ভাস্কর (১১১৪-১১৮৫)।

শূন্যকে সংখ্যার সারিতে স্থান দেওয়া এবং ঋণাত্মক সংখ্যার আবিষ্কার, দুটোই ছিল সে সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী ঘটনা। ওদিকে পশ্চিমের সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত। দীর্ঘ সাত শ বছর রাজত্ব করার পর পরাক্রান্ত রোমান সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসের মুখে। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর রোমান সম্রাট রমুলাস অগাস্টাস যখন শত্রুপক্ষের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন, তখনই সত্যিকার অর্থে ইউরোপের মাটি থেকে রোমের আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এত দিনের একটা বিশাল সভ্যতা একটি পরাজয়ের ঘটনাতে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে কোনো এক বিশেষ দিবসে, সেটা অবশ্য কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। একটা সভ্যতা আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না, আপনা-আপনি পড়েও যায় না। ওঠার যেমন একটা প্রক্রিয়া আছে, নামারও আছে। অনুমান করা হয় যে রোমান সাম্রাজ্য ৩২০ বছর ধরে আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে হতে শেষে সামান্য খোঁচাতেই একেবারে বিলীন হয়ে গেল। তখন আর পশ্চিমের কিছু থাকল না পৃথিবীকে দেবার। সাম্রাজ্য নয়, সমৃদ্ধি নয়, নতুন কোনো জ্ঞান নয়, কোনো যুগান্তকারী আইডিয়া নয়। পশ্চিমের ভাণ্ডার তখন শূন্য হয়ে গেছে।

শূন্যের মূল আবিষ্কারক কে?

শূন্যের মূল আবিষ্কারক কে,ব্রহ্মগুপ্ত,না আর্যভট্ট? কেউ বলে আর্যভট্ট,কেউ বলে ব্রহ্মগুপ্ত। ভারতীয় লেখকদের বেশির ভাগই আর্যভট্টের পক্ষে,পশ্চিমের গাণিতিক মহল বরং ব্রহ্মগুপ্তের গলাতেই জয়মাল্য পরাতে চান। তবে, প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে ইতিহাসের ঠিক কোন মুহূর্তে, ঠিক কোন ব্যক্তির কল্পনাতে এই ধারণাটির জন্ম নিয়েছিল সেটা আর এখন হলফ করে,দিন-তারিখ সহকারে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়,এবং তার প্রয়োজনও নেই। ‘শূন্য’ এমন একটি আইডিয়া যা বাগানের ফুলের মতো কোনো এক সুন্দর সকালে হঠাৎ ফুটে ওঠেনি, ধীরে ধীরে অনেক সময় লাগিয়ে তার বিকাশ ঘটেছে। শূন্য আবির্ভূত হয়নি,বিবর্তিত হয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগে মিসরীয়রাও শূন্য ব্যবহার করেছিলেন,কিন্তু না জেনে। মিসরীয়দের আগে ব্যাবিলনীয়রাও শূন্য নিয়ে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তা-ও অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ শূন্যকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের খাতিরে তাঁরা ব্যবহার করেছেন,কিন্তু তার যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে,আছে তার নিজস্ব সম্মান, সে বিষয়ে তাঁদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। গ্রিক গুণীজনরা ভালো করেই জানতেন এসব খবর,এমনকি ইউক্লিডের জ্যামিতির মধ্য দিয়ে শূন্য প্রতিদিনই একটি জলজ্যান্ত বিন্দুর আকারে তাঁদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে,কিন্তু তাতেও তাঁদের টনক নড়েনি,কারণ শূন্যের দার্শনিক আইডিয়ার সঙ্গে গাণিতিক আইডিয়ার সরাসরি সংঘাত। এবং সেকালের গ্রিক মননে গণিত আর দর্শন ছিল একই দেহের দুটি অঙ্গ—একেবারে অবিচ্ছেদ্য। ভারতবর্ষে শূন্যকে সহজেই বরণ করা সম্ভব হয়েছিল ঠিক দার্শনিক কারণে না হলেও আধ্যাত্মিক কারণে। তাদের দৈব-প্রকৃতির ধ্যানধারণার সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল শূন্য। কিন্তু কথা হলো দেবদেবী নিয়ে নয়,গণিত নিয়ে চিন্তা করলে, গণিতের সংখ্যামালাতে শূন্যকে আসন দিলেন কে? আর্যভট্টের জন্ম ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে, ঠিক যে বছর রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ৪৯৯ সালে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ ‘আর্যভাটিয়া’ প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থের বেশির ভাগই ছিল গ্রহ-নক্ষত্র নিয়। তিনি সেকালের একজন সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। পৃথিবী যে তার অক্ষরেখার চারপাশে রোজ একবার ঘুরে আসে সে তথ্যটি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণের সঠিক কারণ সর্বপ্রথম তিনিই জানিয়েছিলেন আমাদের। জ্যামিতির ওপরও তাঁর প্রচুর কাজ—যেমন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা,পিরামিডের আয়তন (ফর্মুলায় ভুল ছিল যদিও)। বেশ কটি দ্বিঘাতী সমীকরণের সমাধানও ছিল তাঁর গ্রন্থে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে ‘শূন্য’ যে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যা সে বোধটাও সম্ভবত তাঁর ছিল। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং ইঙ্গিত আছে এরকম যে তিনি শূন্যকে ব্যবহার করেছিলেন হয়তো অনেকটা গ্রিকদের মতো করেই,অজ্ঞাতসারে,তার পূর্ণ মর্যাদা না দিয়েই। তাছাড়া তাঁর পুরো কাজটাই ছিল বর্ণনামূলক,যেখানে কোনোরকম গাণিতিক ভাষা তিনি ব্যবহার করেননি। ফলে তিনি যে শূন্যের মূল্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন তার দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ভালো করে জেনেশুনেই শূন্যকে ব্যবহার করেছেন, শূন্যকে সংখ্যামালার ঠিক মধ্যিখানে বসিয়ে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ‘শূন্য’ নিয়ে যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ করেছেন (ভুল-শুদ্ধ যা-ই হোক)। ঐতিহাসিকদের কোনো দ্বিমত নেই এবিষয়ে যে ব্রহ্মগুপ্তই প্রথম ‘শূন্য’কে সংখ্যার সম্মান দিয়ে গণিত-সভাতে স্থান দেন।

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে মধ্যপ্রাচ্যে উদয় হতে থাকে এক নতুন সূর্য—ইসলামের চাঁদ-তারা মার্কা সূর্য। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ (সা.) এন্তেকাল করার দশ বছরের মধ্যেই দুর্ধর্ষ আরব বাহিনী তাদের দিগ্বিজয়ের সীমানা মিসর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া আর পারস্য পর্যন্ত বিস্তার করে ফেলে। ইহুদি আর খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত জেরুজালেম তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারা পশ্চিমে আলজেরিয়া আর পূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত দখল করে ফেলে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারা স্পেনের পতন ঘটায়। ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে তাদের জয়যাত্রা চীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে তোলে।

সেকালের মুসলমানরা অবশ্য সাম্রাজ্যবিস্তার আর ধর্মপ্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, যেখানে গেছেন সেখান থেকেই সাগ্রহে আহরণ করে এনেছেন বিজিত জাতির ধনভাণ্ডার শুধু নয়, জ্ঞানভাণ্ডারও। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় বাগদাদের আব্বাসি আমলে। বিশেষ করে খলিফা হারুন-অর-রশিদের ছেলে আল-মামুনের (৭৮৬-৮৩৩) শাসনকালে। আল-মামুন অসম্ভব জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত উঁচুমানের প্রগতিশীল চিন্তার নৃপতি। তিনিই ছিলেন মুসলিম জগতের প্রথম সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর হোতা ও অভিভাবক অনেকের মতে, ওটাই ছিল ইসলামের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রেনেসাঁ। সারা মুসলিম জাহানে তিনি নিয়ে এসেছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার এক দুর্বার কল্লোল। ধর্মীয় গোঁড়ামি পিছুটান নিতে বাধ্য হয়, মোল্লা সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ। আধুনিক যুক্তিবাদী ও প্রশ্ন-মুখি চিন্তাধারা প্রবেশ করে মুসলিম মননে। আল-মামুনের সময়ই মোতাজিলা মতবাদ মাথা চাড়া দেয়। এই মতবাদ অনুসারে সংসারের কোনোকিছুই প্রশ্নের অতীত নয়, এমনকি ধর্মও। বিশেষ করে ধর্ম। মোতাজিলারা বিশ্বাস করতেন যে কোরান পবিত্র গ্রন্থ ঠিকই, কিন্তু দৈব গ্রন্থ নয়, মনুষ্য-প্রণীত। সুতরাং যুগবিশেষে এর রদবদল সম্ভব ও সংগত। মোতাজিলারা অমুসলমান ছিলেন তা নয়, নামাজ-রোজা তাঁরা করতেন ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে এ-ও বিশ্বাস করতেন যে ধর্মকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, উল্টোটা নয়।

বলা বাহুল্য যে এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় শুধু সনাতন মোল্লা-সমাজের কাছ থেকে নয়, সাধারণ জনসাধারণের কাছ থেকেও। খলিফা মামুন সেই বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেননি। বরং পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে গেছেন তাঁর আধুনিকতার সংগ্রামে। রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের একসাথে জড়ো করে নির্দেশ দিয়েছিলেন নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানচর্চার সাধনায় আত্ম-নিমগ্ন হতে। আল- মামুন প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট ছিলেন গ্রিক দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর গণিতের প্রতি। ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জ্ঞানসাধনার সংস্কৃতিকেও তিনি সম্মান করতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের পণ্ডিতকুলের প্রতি তাঁর প্রথম নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন উঠে পড়ে লেগে যান গ্রিক, ইহুদি আর খ্রিষ্টান-প্রণীত বইপত্র যা যেখানে পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন বাগদাদে। তারপর সেগুলো ভালো করে পাঠ করে অনুবাদ করেন আরবি ভাষায়। শেষে নিজেরাই যেন একনিষ্ঠভাবে গবেষণার কাজে লিপ্ত হয়ে যান। এমনই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খলিফা ছিলেন তিনি যে নিজ প্রাসাদের বিলাসী- জীবন উপেক্ষা করে মত্ত হয়েছিলেন জ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিশেষ ভবন তৈরি করাতে। এ ছিল তাঁর বড়ই শখের স্বপ্ন—এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে জ্ঞানীরা কেবল জ্ঞানচর্চা করবেন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন, নির্বাধ ও নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার সঙ্গে। ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর এই স্বপ্ন কার্যকরী হয় শেষ পর্যন্ত। বিশ্বের সর্বপ্রথম গবেষণা-গৃহ, জ্ঞান-মন্দির (House of Wisdom), বায়তুল হিকমা, তার নির্মাণপর্ব সমাপ্ত হয় বাগদাদে। আজকে পশ্চিম জগতের সর্বত্র, প্রাচ্যেরও অনেক দেশে, গবেষণাগারের ছড়াছড়ি। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ইসলামের সেই গৌরবযুগে, সে তথ্য হয়তো সবার জানা নেই।

আল-মামুনের উৎসাহ, প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি মেধা শতবর্ণে পল্লবিত হয়ে ওঠে। এই প্রস্ফুটিত জ্ঞানবৃক্ষের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন আবু মুসা আল -খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০) নামক এক গণিত-প্রেমী জ্ঞানসাধক। ইতিহাস তাঁকে জানে অঙ্কের অন্যতম প্রধান শাখা, বীজগণিত, তার স্রষ্টা হিসেবে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ ‘হিসাব-আল-জবর-ওয়াল-মোকাবেলা’। সেই আল-জবর থেকেই ইংরেজি নাম ‘অ্যালজেব্রা’। আরবি আল-জবরের আক্ষরিক অর্থ কিন্তু গণিতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মোটেও নয় বরং চিকিৎসাশাস্ত্রেই বেশি প্রযোজ্য। এর মানে ‘সারানো’, কোনোকিছু ‘মেরামত’ করা, যেমন ভাঙা হাড়। তিনি বললেন, অস্ত্রোপচার করে যেমন ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো যায়, তেমনি সমীকরণ সমাধান করে উদ্ধার করা যায় অজানা সংখ্যার মান। উদাহরণঃ

x+3=5

এখানে x -এর মান কত? সোজা উত্তরঃ 2 . কিন্তু যদি এমন হয় যেঃ

ax2 +bx+ c = 0,

তাহলে x -এর মান বের করব কী করে? আজকে যেকোনো স্কুলের বারো- তেরো বছরের যেকোনো ছাত্রছাত্রী মুখস্থ বলে দিতে পারবে তার উত্তরঃ

কিন্তু নবম শতাব্দীতে এই সহজ সমাধানটি কারোরই জানা ছিল না। পৃথিবীতে প্রায় সব স্কুলেই শিক্ষার্থীরা শেখে এই সূত্রটি। কিন্তু কজন ছাত্রছাত্রী, বা কজন শিক্ষক অবগত আছেন যে এই সূত্রের আবিষ্কারক ছিলেন সেই আরব গাণিতিকটি। আল- খোয়ারিজমি ছিলেন সত্যিকার সাধক পুরুষ- দিনরাত গণিত নিয়েই পড়ে থাকতেন। তিনি বলতেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে গণিত। তাঁর আরো একটি বড় আবিষ্কার ছিল। অনেকটা ধারাপাতের মতো- যোগবিয়োগ পূরণ ভাগের ধারাপাত, ইংরেজিতে যাকে বলি ‘অ্যালগরিদম’। তাঁর নামানুসারেই বর্তমান যুগের শাখাঃ অ্যালগরিদম। আল-খোয়ারিজমির উপরিউক্ত সূত্র অনুযায়ী

x2 = 1,

এর সমাধান কত? কোনো সূত্র প্রয়োগ না করেই বলা যায় ১। এটুকু তিনি জানতেন-বাগদাদের জ্ঞানভবনের সকলেরই জানা ছিল। যেটা জানা ছিল না তাঁদের, এমনকি আল-খোয়ারিজমি সাহেব নিজেও টের পাননি প্রথম প্রথম সেটা হলো এই সমীকরণটির দ্বিতীয় সমাধানঃ -১। সেযুগের মানুষের মন এতই আচ্ছন্ন ছিল অখণ্ড এবং পূর্ণ সংখ্যা (natural numbers) দ্বারা যে ‘ঋণাত্মক’ সংখ্যা নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্বই তাঁদের মাথায় ঢোকেনি। ওই জ্ঞানটুকু তাঁরা আহরণ করেন ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসার পর। ব্যাবিলনীয়দের শিক্ষা থেকে তাঁরা জানতেন যে ‘শূন্য’ একটা দরকারি জিনিস, কিন্তু ভারতীয়দের কাছে তাঁরা শিখলেন যে শূন্য শুধু সাময়িক প্রয়োজন মেটায় না, দস্তুরমতো একটা সংখ্যাও, ১,২,৩,…-এর মতোই। বড় কথা, তাঁরা বুঝলেন যে x+3=1 জাতীয় সমীকরণেরও একটা সমাধান আছে, -২, যেটা হাতে গোনার মতো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না হলেও অত্যন্ত মূল্যবান সংখ্যা। তাঁরা এ-ও বুঝলেন যে দ্বিঘাতী সমীকরণের (quadratic equation) সমাধান একটি নয়, দুটি, যদিনা এরকম হয় যেঃ (x-1)2 = 0, যার একটাই উত্তর, ১। এই যুক্তিতে আল-খোয়ারিজমির ঐতিহাসিক সূত্রটিতে -b-এর ডান পাশে শুধু যোগচিহ্ন নয়, তার নিচে একটা বিয়োগচিহ্নও বসাতে হবে। এই ফর্মুলাটিই পৃথিবীর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী আজীবন মুখস্থ রাখে।

‘শূন্য’কে সংখ্যার আসরে বসাবার পর পুরো একটা ‘সংখ্যারেখা’র ধারণা নির্মিত হবার সুযোগ পায় মানুষের মনে। ‘শূন্য’ হয়ে গেল ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যামালার মাঝখানে একটা সেতুর মতো। অন্যভাবে ভাবতে গেলে শূন্য যেন একটি কাচের আরশি, যেখানে দাঁড়িয়ে ধনাত্মক রাশি তার প্রতিবিম্ব দেখতে পায় ঋণাত্মক রাশিতে। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যা একে অন্যের সখা হয়ে গেল, তাদের মাঝে সৃষ্টি হলো এক নিরবচ্ছিন্ন প্রতিসাম্য। এ যেন সৃষ্টিরই দ্বৈত রূপঃ এক দিকে ধন, আরেক দিকে ঋণ; এক দিকে জন্ম, আরেক দিকে মৃত্যু-দুটি একই বাস্তবতার বন্ধনে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ।

‘শূন্য’ সভ্যতাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দেয় মধ্যযুগের আরব-প্রভাবিত পৃথিবীতে।

‘শূন্য’ শব্দটি ইংরেজিতে ‘zero’ হয়ে গেল কেমন করে, তারও একটা ইতিহাস আছে। শুরুতে ভারতে এর সংস্কৃত নাম ছিল ‘শূনিয়া’, যার অর্থ খালি, নেই, অবিদ্যমান, যা থেকে বাংলা নাম শূন্য। আরবরা সেই ‘শূনিয়া’কে তাদের নিজেদের ভাষায় ‘সিফর’এ পরিণত করেন। পশ্চিম বিজ্ঞজনদের হাতে এসে আরব ‘সিফর’ ল্যাটিন গন্ধযুক্ত ‘সিফাইরাস’-এ দাঁড়িয়ে যায়, যা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একসময় জিরোতে রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধিজীবী মহলে শূন্যের একটা সম্মানজনক স্থান হওয়া সত্ত্বেও এর দার্শনিক ব্যঞ্জনার্থের সঙ্গে চিন্তাবিদেরা খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন গোড়া থেকেই তা কিন্তু নয়। কারণ তাঁদের মন থেকে তখনো অ্যারিস্টটলের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। শূন্যের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদিতার একটা সম্পর্ক আছে, এই অস্বস্তিটুকু কিছুতেই দূর হচ্ছিল না তাঁদের চিন্তা থেকে। কিন্তু গণিতের অগ্রগতির কল্যাণে তাঁদের এই অমূলক বিশ্বাসের ভিত্তি আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। তাঁরা মেনে নিতে থাকেন ধীরে ধীরে যে ‘শূন্য’ একটা সংখ্যা মাত্র, তার বেশি নয়, কমও নয়। শূন্যের পৃথিবী গণিতে, দর্শনশাস্ত্রে নয়। শূন্যের সঙ্গে ঈশ্বর আছে কি নেই সে প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই এবং থাকতে পারে না, এই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিটি তাঁদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

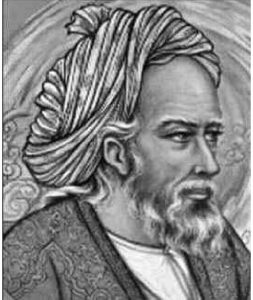

সেই জ্ঞানমন্দিরের এক পরবর্তীকালীন সদস্য ছিলেন কিংবদন্তীয় পারসি কবি ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১)। গোটা বিশ্বে বোধ হয় এমন কোনো শিক্ষিত মানুষ নেই যে ওমর খৈয়ামের নাম শোনেনি। তাঁর ছয় শতাধিক ছড়াকাব্য-সংবলিত গ্রন্থ ‘রুবাইয়াৎ’ সম্ভবত পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থসমূহের অন্যতম- সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও নন্দিত তো অবশ্যই। মজার ব্যাপার যে যে যুগে তাঁর জন্ম সেযুগে তাঁর অধিকতর পরিচয় ছিল বিশিষ্ট গাণিতিক, জোতির্বিজ্ঞানী ও সংগীতবিশারদ হিসেবে। তিনি ছিলেন সেকালের সর্বজ্ঞপুরুষ। ইস্ফাহান শহরে তিনি একটি আন্তর্জাতিক মানের মানমন্দির (observatory) তৈরি করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি বছরের দৈর্ঘ্য আশ্চর্য নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতটাই সুনাম ছিল তাঁর নভোদর্শী বিজ্ঞানী হিসেবে যে সে সময়কার সুলতান, জালালুদ্দিন, তাঁর ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটা আধুনিক সৌরভিত্তিক পঞ্জিকা প্রস্তুত করতে। সেই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যে পঞ্জিকাটি তৈরি করেছিলেন তিনি তার নাম দেয়া হয় ‘জালালিয়ান ক্যালেণ্ডার। নির্ভুলতার বিচারে সে ক্যালেন্ডার আধুনিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ।

গণিতে ওমর খৈয়ামের পাণ্ডিত্য কোনো সংকীর্ণ এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। জ্যামিতির আদ্যোপান্ত সব তথ্যই ছিল তাঁর নখদর্পণে। গ্রিকদের মতো তাঁর চিন্তাও ছিল জ্যামিতিক, অর্থাৎ জ্যামিতিক আকারাদির রীতিনীতি দিয়ে প্রভাবিত। আল- খোয়ারিজমির নতুন গণিত, বীজগণিত, তার প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন একসময়। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন নিজের কাছে: দ্বিঘাতী সমীকরণের সমাধান দিয়ে গেলেন আল-খোয়ারিজমি, কিন্তু ত্রিঘাতী সমীকরণের (cubic equation) সমাধান তো দেয়নি কেউ। সেই দায়িত্বটি তিনি নিজে পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনেও কিন্তু তাঁর জ্যামিতিক চিন্তাধারার প্রভাব ছিল। তাঁর যুক্তি ছিল এরকম: দ্বিঘাতী সমীকরণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে দ্বিমাত্রিক সমতল ক্ষেত্রের, সুতরাং ত্রিমাত্রিক ঘনবস্তুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে ত্রিঘাতী সমীকরণের। অনেক পড়াশোনা আর গবেষণার পর একটা নতুন এবং অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন—ত্রিঘাতী সমীকরণ প্রধানত ১৪ প্রকারের। সমীকরণের পুরো সমাধান হয়তো তিনি দিতে পারেননি সে সময়, কিন্তু এই যে সমীকরণের একটা শ্রেণী আবিষ্কার করতে পারা, এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, সমীকরণ সমাধানের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে যাঁরা ত্রিঘাতী সমীকরণের ওপর কাজ করেছেন, তাঁদের জন্য এই তথ্যটির মূল্য ছিল অপরিসীম। ওমর খৈয়াম যে একেবারেই কোনো সমাধান দিতে পারেননি তা নয়, তবে আংশিকভাবে, গুটি কয়েক বিশেষ বিশেষ সমীকরণের সমাধান তিনি অবশ্যই দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরোটা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তার কারণ যে তাঁর বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা তা নয়, দ্বাদশ শতাব্দীর জ্ঞান দিয়ে সেটা বের করা মোটেও সম্ভব ছিল না। তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজটি শেষ হতে আরো চারশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল গণিতজগৎকে-গুটি কয়েক ইতালিয়ান গণিতজ্ঞ সে কাজটি সমাপ্ত করেন।

সমীকরণকে শ্রেণীবদ্ধ করার কাজটির ভেতরে সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের এক বিশাল সম্ভাবনার বীজ। দ্বাদশ শতাব্দীতে দল-তত্ত্ব (group theory) নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব কারো জানা ছিল না। এই বিষয়টি বর্তমান যুগের গণিতশাস্ত্রের অন্যতম বড় শাখা, যার প্রভাব শুধু গণিতেই নয়, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, এমনকি সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত বিস্তৃত। ওমর খৈয়ামের শ্রেণীকরণের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সেই দল-তত্ত্বের আইডিয়া।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, ওঁর গবেষণায় শূন্য কোথায়? সংগত প্রশ্ন। না, প্রত্যক্ষভাবে হয়তো নেই, কিন্তু পরোক্ষে সেটা সর্বত্র। সমীকরণ মানে তো বিসমিল্লাতেই ‘শূন্য’। শূন্যের বোধ ছিল বলেই তো মানুষ বুঝতে পারল যে একটা দ্বিঘাতী সমীকরণের দুটি সমাধান। একই কারণে ওমর খৈয়াম সাহেবও জানতেন, একটি ত্রিঘাতী সমীকরণের সমাধান একটি নয়, তিনটি, সাধারণত। ধনাত্মক, ঋণাত্মক তো আছেই, হয়তো, আরো কিছু। এই ‘আরো কিছু’ (যেটা পরে complex number বা জটিল সংখ্যা নামে আত্মপ্রকাশ করে), তার জন্যও মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বেশ কয়েক শতাব্দী। সে কথায় পরে আসব।

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শূণ্যের ভীতি

♦ তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

♦ চতুর্থ অধ্যায়ঃ শূন্য এল ইউরোপে

♦ পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ ?

♦ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

♦ সপ্তম অধ্যায়ঃ আইনস্টাইনের বিশ্ব

♦ অষ্টম অধ্যায়ঃ শূন্যতার শক্তি

♦ নবম অধ্যায়ঃ মহাবিস্ফোরণের কথা

♦ দশম অধ্যায়ঃ বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

♦ একাদশ অধ্যায়ঃ কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

♦ দ্বাদশ অধ্যায়ঃ হিগস কণার খোঁজে

♦ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

♦ চতুর্দশ অধ্যায়ঃ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

♦ পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ