যৌনতার ব্যয়

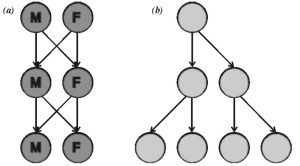

বইয়ের এই অংশে গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখানো হবে যে, যৌনতার ব্যয় হিসেব করলে অযৌনপ্রজরা, যৌনপ্রজদের চেয়ে অত্যন্ত দুই গুন এগিয়ে।

এখানে ধরে নেয়া হচ্ছে স্পার্মের একমাত্র কাজ হচ্ছে ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো। যদি স্পার্ম উৎপাদন এবং ডিম্বাণুর উৎপাদনের ব্যয় যথাক্রমে cs এবং ce হয়, এবং অভিভাবকের সীমিত সম্পদ Q কে স্পার্ম V এবং W তে ভাগ করা হয়, তবে,

csV + ceW ≈ Q

সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিম্বাণু যা একজন ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত হতে পারে –

Wm ≈ Q/ ce

কিন্তু এই পরিমাণ ডিম্বাণু উৎপাদনের অর্থ হলো – পুরো সম্পদ Q কেবল মাত্র ডিম্বাণু উৎপাদনেই ব্যয়িত হবে, এবং কোনো স্পার্ম এখানে থাকবে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় স্পার্ম এবং ডিম্বাণুর মিথষ্ক্রিয়া বজায় থাকে। আমাদের কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য কতটি স্পার্মের জন্য কতগুলো ডিম্বাণু লাগবে তা সিমুলেশন করে বের করা। ডিম্বাণুর একটি অপটিমাম সংখ্যা আমরা পাব, যার মান Wm এর চেয়ে ছোট হবে। ধরা যাক এই অপটিমাম সংখ্যা হলো W0 ।

যদি এখানে বিবেচিত ডিপ্লয়েড ব্যক্তির জেনেটিক সিস্টেম একটি লোকাস বিশিষ্ট দুটি অ্যালেল – A1 এবং A2 এর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে, তবে t সময়ে জেনোটাইপ Aij এর ফ্রিকোয়েন্সি Xij,t । যেখানে X11,t + X12,t + X22,t = 1 । t সময়ে সমগ্র জনপুঞ্জের আকার Nt এবং এর গতি প্রবাহ যদি কেবল ডিম্বানু উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে তবে- Nt+1 = ŴtNt

এখানে t সময়ে ব্যক্তি কর্তৃক গড়পরতা ডিম্বানু উৎপাদনের পরিমাণ-

Ŵt = W11X11,t + W12X12,t + W22X22,t

ধরা যাক, একটি জনপুঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে (randomly) একটি স্পারমের দ্বারা একটি ব্যক্তির ডিম্বানুর নিষেধ ঘটাতে পারে। t সময়ে একজন ব্যক্তির গড়পরতা স্পার্ম উৎপাদন-

Ṽt = V11X11,t + V12X12,t + V22X22,t

স্পার্ম পুলে A1 -এলেলের ফ্রিকোয়েন্সি-

Ps,t = V11 / Vtt × X11,t + 1/2 × V12 / Vt × X12,t

একইভাবে A2 -এলেলের ফ্রিকোয়েন্সি-

qs,t = V22 / Vtt × X22,t + 1/2 × V12 / Vt × X12,t

ডিম্বানুর ক্ষেত্রেও একইভাবে লেখা যায়-

Pe,t = W11 / Wtt × X22,t + 1/2 × W12 / Wt × X12,t

এবং

qe,t = W22 / Wtt × X22,t + 1/2 × W12 / Wt × X12,t

নির্বিচারী বহুগামী (Promiscuous) সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলো প্রযোজ্য-

X11,t+1 = Ps,t Pe,t

X12,t+1 = qs,t pe,t + ps,t qe,t

X22,t+1 = qs,t + qe,t

যদি A1 অ্যালেল-বিশিষ্ট একটি জনপুঞ্জে একটি বিরল অ্যালেল A2 বিস্তৃত হতে থাকে, তবে দেখা গেছে –

V11 (W12 – W11 ) + W12 (V12 – V11) > 0

এবং সেক্ষেত্রে-

V11 = V

V12 = V + dV

W11 = W

W12 = W + dW

তাহলে জনপুঞ্জে বিরল এলেল বৃদ্ধির শর্ত দাঁড়াবে-

VdW + WdV > 0

সম্পূর্ণ ডিফারেন্সিয়াল (total diffarential) আকারে সমীকরণটিকে লিখলে লেখা যায়-

D[VW] > 0

V –এর মান প্রথম সমীকরণে বসিয়ে পাওয়া যায়-

W0 = ½ Q/Ce

Or, W0 = ½ Wm

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ডিম্বাণু উৎপাদনের হার সর্বোচ্চ ডিম্বাণুৎপাদনের হারের অর্ধেক। অন্য কথায়, অযৌনপ্রজদের ডিম্বাণু উৎপাদনের হার যৌনপ্রজদের ডিম্বাণু উৎপাদনের দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পায়।

সেক্স এবং জেন্ডার

সেক্স

সেক্স বা ‘জৈব লিঙ্গ’ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈশিষ্টসূচক ভিন্নতা যা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। এটি শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী- পুরুষের প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। তবে সেক্স বলতে শুধু ‘নারী’ বা ‘পুরুষ’ এই দুই ভাগে ভাগ করার সার্বজনীন ব্যাপারটি সম্প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের বহু জায়গায় ইতোমধ্যেই কেবল নারী-পুরুষ – এই দ্বিলিঙ্গভিত্তিক সমাজ ঘুচিয়ে দিয়ে বহুলিঙ্গভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ জীববিজ্ঞানীই। যেমন, এ প্রসঙ্গে ১৯৯২ সালে সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত Anne Fausto – Sterling এর The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough প্রবন্ধটি উল্লেখ্য। তিনি ‘নারী’ এবং ‘পুরুষ’ এই দুই পদের পাশাপাশি হার্মস ( টু হার্মাফ্রোডাইট), নার্মস (মেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) এবং ফার্মস (ফিমেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) -এর প্রস্তাব করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের ‘সেক্সিং দ্য বডি’ বইটি পড়ে দেখা যেতে পারে।

জেন্ডার

জেন্ডার বা ‘সাংস্কৃতিক লিঙ্গ’ হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয় যা একইসাথে সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও ভূমিকাকে নির্দেশ করে। এতে নারী ও পুরুষের সাথে সম্পর্কিত মনস্তাত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধটি প্রাধান্য পায় বেশি। ফলে সমাজ, পরিবেশ ও স্থান বদলের সাথে সাথে জেন্ডার-ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

সেক্স বনাম জেন্ডারঃ পার্থক্য কোথায়?

সমাজবিজ্ঞানী অ্যান ওকলের মতে, সেক্স শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর জেন্ডার একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত বিশিষ্টতা নির্দেশ করে। একজন নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোশাক-পরিচ্ছদ হবে; কে কী রকম আচার-আচরণ করবে; আশা- আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা কার কী রকম হবে; সমাজের নানা ধরনের কাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কী হবে;মানসিক গঠনের দিক দিয়ে একজন নারী বা পুরুষ কী রকম হবে; সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ধারিত এই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাদাতা হচ্ছে জেন্ডার।

উপর্যুক্ত বক্তব্য অনুযায়ী, সেক্স বিষয়টি পুরোপুরি শরীরের উপর নির্ভরশীল কিন্তু জেন্ডার নির্ভরশীল সমাজের উপর। যেহেতু নারী বা পুরুষের দায়িত্ব, কাজ ও আচরণ মোটামুটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাই সমাজ পরিবর্তন বা সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে জেন্ডার ধারণা বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- আমরা যখন কাউকে ‘নারী’ বা ‘পুরুষ’ হিসেবে চিহ্নিত করি, তখন সেখানে জৈব-লিঙ্গ নির্দেশ করাটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ায়। কিন্তু ‘মেয়েলি’ বা ‘পুরুষালি’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে জেন্ডার প্রপঞ্চকে যুক্ত করা হয় যেখানে নারী বা পুরুষের লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে স্বভাব-আচরণগত ইত্যাদি বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় । আর এ কারণে সেক্সকে জৈবলিঙ্গ এবং জেন্ডারকে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক লিঙ্গ বলে অনেকে অভিহিত করেন। এই বইয়ে জেন্ডার বলতে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেক্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো শারীরিক বা জৈবিক, সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয় এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়, আর অন্যদিকে জেন্ডারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্বিক; সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে তা ভিন্ন হতে পারে এবং এটি পরিবর্তনীয়।

এ অংশটি গৌতম রায়ের ‘সেক্স এবং জেন্ডার- পার্থক্যটা যেখানে’ (সচলায়তন, বুধ, ২০০৯-০৮-১৯ ১৩:৩৫) থেকে উদ্ধৃত এবং এই বইয়ের লেখক কর্তৃক সংযোজিত এবং পরিমার্জিত। এ ছাড়া কিছুটা অংশ সংযোজিত হয়েছে সেলিনা হোসেন এবং মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত ‘জেন্ডার বিশ্বকোষ’ (প্রথম খণ্ড) থেকে।

এ প্রসঙ্গে ইন্টারনেটে দেখুন, ‘চাই নারী পুরুষের বাইরেও অন্যান্য লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতি’ (অভিজিৎ রায়, মুক্তমনা, ২০০৯)।

কিছু সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফাউস্টো স্টারলিং তার সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্প্রতি কিছুটা পরিমার্জিত করেছেন। The five sexes, revisited (Sciences (New York) 40 (4): 18–23. PMID 12569934) দ্রঃ

শ্রমবিভাজনেও সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যকার পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট। নারী ও পুরুষ তার শারীরিক গঠনের কারণে যে কাজ বা ভূমিকা পালন করে, সেগুলোকে সেক্সভিত্তিক শ্রম বিভাজন বলা হয়। যেমন- বংশরক্ষায় নারী ডিম্বাণু সরবরাহ করে,শিশুকে স্তন পান করায়, অপরদিকে পুরুষ শুক্রাণু সরবরাহ করে। অন্যদিকে নারী ও পুরুষ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের কারণে সে কাজ বা ভূমিকা পালন করে সেগুলোকে বলা হয় জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজন। যেমন- খুব প্রচলিতভাবে অনেকেই আমাদের দেশে ধরে নেন, নারী ঘরের ভিতরে কাজ করবে, পুরুষ কাজ করবে ঘরের বাইরে ইত্যাদি এবং অনেক সময় দাবি করেন এটাই ‘প্রাকৃতিক’। নারীবাদীরা এই ধরনের মনোভাবকে ‘পিতৃতান্ত্রিক’ শোষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করতে চান। বলা বাহুল্য, এখানে লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করা বলতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যগুলোই দূর করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ, নারী পুরুষে জৈবিক বা ‘সেক্সুয়াল’ পার্থক্য মেনে নিয়েই জেন্ডারগত বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য কাজ করেন।

সুতরাং শব্দগত দিক দিয়ে দুটো শব্দ পুরোপুরি ভিন্নার্থ বহন করে। বাংলাদেশে একসময় সেক্স ও জেন্ডার- উভয়ক্ষেত্রেই লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে অর্থগত দিক দিয়ে ভিন্নতা বহন করায় সেক্সের প্রতিশব্দ হিসেবে লিঙ্গ এবং জেন্ডারের জন্য আলাদা কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে জেন্ডার শব্দটিই হুবহু ব্যবহার করা হচ্ছে। শারীরিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো আলোচনায় লিঙ্গ এবং এর বাইরের সব ধরনের আলোচনায় জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করাই শ্রেয় বলে মনে করা হয়। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণার অণুপ্রবেশের প্রবেশের ফলে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বিচার বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে।

সেক্সচেঞ্জ বা সেক্স রিএসাইনমেন্ট অপারেশন

সেক্স চেঞ্জ আসলে খুব জটিল প্লাস্টিক সার্জারি অপারেশন। এই অপারেশনে যারা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন হ্যারি বেঞ্জামিন, স্টিনাক, আব্রাহাম, জন মানি প্রমুখ। রূপান্তরকামী এবং উভলিঙ্গ মানবদের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে ডাক্তাররা সার্জারির মাধ্যমে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন করে থাকেন। যেহেতু রূপান্তরকামীতাকে কোনো অসুখ মনে করা হয় না, তাই ঔষধ প্রয়োগ করে এই মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বদলে ফেলা সম্ভব নয় । একমাত্র সেক্সচেঞ্জ অপারেশনের মধ্য দিয়েই অনেকে মানসিক পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকেন। পুরুষ রূপান্তরকামী অর্থাৎ যারা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হতে চায়, তাদের জন্য এক ধরনের অপারেশন, আর নারী রূপান্তরকামীদের জন্য ভিন্ন অপারেশন। মুলতঃ শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে চামড়া ও টিস্যু নিয়ে গ্রাফটিং এর মাধ্যমে যোনিপ্রদেশ গঠন করা হয়, হরমোন থেরাপির সাহায্যে স্তন গ্রন্থির হ্রাস/ বৃদ্ধি ঘটানো হয়, সিলিকন টেস্টিকেলের সাহায্যে অন্ডকোষ তৈরি করা হয়, ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রেই সেক্স চেঞ্জের পর পরিপূর্ণ পুরুষ বা নারী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন, এমনকি সন্তানও ধারণ করতে পারেন। তবে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

পরিণত বয়সে কারো চাহিদাকে মূল্য দিয়ে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন পশ্চিমা বিশে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও জন্মের পর পরই উভলিঙ্গ কিংবা অজ্ঞাত যৌনতাবিশিষ্ট শিশুকে সেক্সচেঞ্জ করে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডারের বলয়ে জোর করে প্রবেশ করার চেষ্টাকে সম্প্রতি নৈতিক দিক দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। শিশুটির বোধ বুদ্ধি কিংবা জেন্ডার সংক্রান্ত ধারণা জাগ্রত হবার আগেই তাকে জোর করে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডারাবদ্ধ করাকে অনেক সামাজিক এবং মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার সংগঠনগুলো ‘শিশু নিপীড়ন’ বলে অভিহিত করেছেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে শিশু বয়সে জোর করে জেন্ডার বদল করার পরিনতি পরবর্তীতে মোটেই শুভ হয়নি। ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক পরিনতির (মূল বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) পর এবং যৌনতা সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা পালটে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে বহুচিকিৎসক তাদের সনাতন মনোভাব ত্যাগ করেছেন ।

মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?

আমরা যদি প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন উপকরণের দিকে তাকাই তা হলে দেখব, এর মধ্যে অনেককিছুই জন্মগত – আচরণ দিয়ে আমরা সেগুলো বদলে দিতে পারিনা রাতারাতি। চোখের রঙ, আঙ্গুলের ছাপ, ডান হাতি নাকি বাঁ হাতি – এগুলো সেরকম কিছু উদাহরণ। আধুনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যৌনপ্রবৃত্তিও অনেকসময়ই কারো ‘চয়েস’ এর ব্যাপার থাকে না 311 বরং এটি জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত। আমরা বিষমকামীরা যেভাবে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য দেখে উদ্বেলিত হই, হই কামায়িত, তেমনি সমকামিরাও একই তাড়নায় ভোগেন – তবে তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, বরং আকর্ষিত হন সমলিঙ্গের প্রতি। আমি আমার কাছের সমকামী বন্ধুদের সাথে কথা বলে দেখেছি, ব্যাপারটা কেউ তাদের শিখিয়ে দেয় নি। এই প্রবৃত্তি বয়ঃসন্ধিকালে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল আপনা আপনি। বছর কয়েক আগে ‘সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ’ নামে একটি সিরিজ লিখেছিলাম মুক্তমনায়, সেখানে বহু দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছিলাম যে, সমকামিতার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ পরিবেশ নির্ভর নয়, বরং ‘বায়োলজিকালি হার্ডওয়্যার্ড’। একটা সময় ছিল যখন, সমকামিতাকে ঢালাওভাবে মনোরোগ বা বিকৃতি বলে ভাবা হত। ভাবা হতো সমাকামিতা বোধ হয় কিছু বখে যাওয়া মানুষের বেলাল্লাপনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের দিনে সেই ধারণা (অন্তত পশ্চিমে) অনেকটাই পাল্টেছে।এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত।

তবে সমকামিতাই একমাত্র উদাহরণ নয়। আমাদের চারপাশে চোখ মেললেই আমরা মানব প্রকৃতির এ ধরনের আরো মজার মজার উদাহরণ দেখতে পাব। একই রকম কিংবা প্ৰায় একই রকম পরিবেশ দেয়ার পরও অভিভাবকেরা লক্ষ করেন – তাদের কোনো বাচ্চা হয় মেধাবী, অন্যটা একটু শ্লথ, কেউ বা আবার অস্থির, কেউ বা চাপা স্বভাবের, কেউ বা কোমল কেউ বা হয় খুব ডানপিটে। কেউ বা স্কুলের লেকচার থেকে চট পট অংকের সমস্যাগুলো বুঝে ফেলে, কেউ বা এ ধরনের সমস্যা দেখলেই পালিয়ে বাঁচে, কিংবা মাস্টারের বেতের বাড়ি খেয়ে বাসায় ফেরে। ছোট বেলা থেকেই কেউ পিয়ানোতে খুব দক্ষ হয়ে উঠে, কেউ বা রয়ে যায় তাল কানা। কেউ বা খেলাধূলায় হয় মহা চৌকষ, কারো বা ব্যাটে বল লাগতেই চায় না। কেউ ছোটবেলা থেকেই গল্প-কবিতা লেখায় খুব পারদর্শী হয়ে উঠে,তার কেউ সাহিত্য শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলেই দাঁত খুলে আসে কিংবা একটা চার লাইনের কবিতা লিখতে গেলেই কলম ভেঙ্গে পড়ে। এ ধরনের ব্যাপার স্যাপারের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত।

কাজেই, আমরা কিছু উদাহরণ পেলাম যেগুলো হয়ত অনেকাংশেই পরিবেশ নির্ভর নয়। অন্তত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সেগুলোর প্রকৃতি রাতারাতি বদলে দিতে পারি না।আইনস্টাইনকে শিশু বয়সে আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলে বড় করলেই কি তিনি ম্যারাডোনা বা পেলে হয়ে উঠতে পারতেন? তা কিন্তু হলফ বলা যাবে না। তার মানে ভালো বা ‘উপযুক্ত’ পরিবেশ দেয়ার পরও বাঞ্ছিত ফলাফল আমরা পাই না বহু ক্ষেত্রেই। তখন কপাল চাপড়ানোই সার হয়।কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, জীবন গঠনে পরিবেশের কোনো প্রভাব নেই। অবশ্যই আছে। জীবন গঠনে পরিবেশের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, সেটা তো আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি। সে জন্যই প্রত্যেক পিতামাতা তার সন্তানকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে বড় করতে চান। শিশুর মানসপটে পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই ভালো একটা পরিবেশ প্রদানের জন্য কিংবা ভালো একটা স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকেরা অহর্নিশি চিন্তিত থাকেন। তারপরও কি তারা সবসময় প্রত্যাশিত ফল পান? না, অনেক সময়ই পান না।

এখন কথা হচ্ছে – পরিবেশই যদি মানব প্রকৃতি গঠনের একমাত্র নিয়ামক না হয়ে থাকে, তাহলে আর বাকি থাকে কি? বাকি থাকে একটা খুব বড় জিনিস। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, মানব প্রকৃতি গঠনে পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে আরেকটা জিনিসের প্রভাব। সেটা হচ্ছে বংশানু বা ‘জিন’। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ‘জিন’কে নিয়ে আসায় অনেকের চোখই হয়ত কপালে উঠে যাবে। ভুরুও কুঁচকে যেতে পারে কারো কারো। তবে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব যে, ‘পরিবেশ” এবং ‘জিন’ – মানব প্রকৃতি গঠনে কোনোটার প্রভাবই কোনোটার চেয়ে কম নয়। আমরা প্রায়শই এক সন্তানদের দেখিয়ে বলি ‘ছেলেটা বাপের মতই বদরাগী হয়েছে’, কিংবা বলি ‘মেয়ে হয়েছে মার মতই সুন্দরী। চোখগুলো দেখেছ – কি রকম টানা টানা?” এগুলো কিন্তু আমরা এমনি এমনি বলি না।

Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, Third Edition, Eric Marcus, HarperOne; 3 Revised edition, August 30, 2005

বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো বলি, আর সেজন্যই এই উপমাগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে এমনিভাবে মিশে গেছে। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নয়, আবেগ, অনুরাগ, হিংসাত্মক কিংবা বদরাগী মনোভাব এমনকি ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি পর্যন্ত আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি ‘জেনেটিক তথ্য’ হিসবে আমাদের অজান্তেই। বাবার হৃদরোগের উপসর্গ থাকলে ছেলেকেও একটু বাড়তি সচেতন হতে পরামর্শ দেন আজকের ডাক্তারেরা। কার্ব আর রেড মিট ছেড়ে দিতে বলেন। পরিবারে কারো ডায়াবেটিস থাকলে কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়রের দেহে এ রোগ বাসা বেধে থাকলে অন্যান্যরাও নিয়মিত ‘সুগার চেক’ করা শুরু করে দেন। এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। শারীরিক গঠন কিংবা রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে তাও না হয় মানা যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠনে ‘জিন’-এর প্রভাব থাকতে পারে, এ ব্যাপারটা মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল, এখনো আছে বহুজনেরই। আর আপত্তি আছে বলেই আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কার দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছি – জীববিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান নামের অভিধায়। প্রাণিদেহের এবং সর্বোপরি মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মিউটেশন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন জীববিজ্ঞানীরা, আর সমাজ সংস্কৃতি আর মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করবেন সমাজবিজ্ঞানীরা কিংবা মনোবিজ্ঞানীরা। এ যেন দুই সতন্ত্র বলয়। জীববিজ্ঞানের আহৃত গবেষণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নিরব থাকবেন। আবার সমাজিক বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা উদাসীন থাকবেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম হয়ে গিয়েছে যেন। কিন্তু এই বিভেদ কি যৌক্তিক? এই দুই বলয়ের মধ্যে কি কোনোই সম্পর্ক নেই? আধুনিক চিন্তাবিদরা কিন্তু বলেন, আছে। খুব ভালোভাবেই সম্পর্ক আছে। আসলে সংস্কৃতি বলি, কৃষ্টি বলি, দর্শন বলি, কিংবা সাহিত্য – এগুলো কিন্তু মানব মনের সম্মিলিত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আবার মানব মন কিন্তু মানব মস্তিষ্কেরই (Human brain) অভিব্যক্তি, যেটাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার ‘হাও মাইন্ড ওয়ার্ক্স’ বইয়ে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে – ‘Mind is what the brain does’। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, দীর্ঘকালের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়েছে মানব বংশানু যা আবার মস্তিষ্কের গঠনের অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক। কাজেই একধরনের সম্পর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আমরা চাইলেও আর সামাজিক আচার ব্যবহার কিংবা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে জীববিজ্ঞানকে আর সমাজবিজ্ঞান থেকে আজকে আলাদা করে রাখতে পারি না। এ ব্যাপারটাই স্পষ্ট করেছেন জন ব্রকম্যান তার সাম্প্রতিক ‘সায়ন্স এট এজ’ (২০০৮) বইয়ের ভূমিকায় –

Connection do exist: our arts, our philosophies, our literature are the product of human minds interacting with one another, and the human mind is a product of human brain, which is organized in part by the human genome and has evolved by the physical process of evolution.

মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষনে জিন বা বাংশানুকে গোনায় ধরা উচিত – এ ব্যাপারটি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এডওয়ার্ড ও উইলসন তার বিখ্যাত ‘Sociobiology’ (১৯৭৫) নামক বিখ্যাত পুস্তকে। সে সময় উইলসনের গবেষণার বিষয় ছিল পিঁপড়ে এবং পিঁপড়েদের সমাজ।

পিঁপড়েদের চালচলন গতিবিধি এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভদ্রলোক রিসার্চ করছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি এ নিয়ে একটি সুন্দর একাডেমিক বইও লিখেছিলেন ‘দ্য ইনসেক্ট সোসাইটি’ নামে। ১৯৭৫ সালের ‘সোশিওবায়োলজি’ বইটিতেও তিনি পিঁপড়েদের আকর্ষণীয় জীবন যাপন আর সমাজের নানা রকমের গতিবিধিই মূলত ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি যদি সেখানেই থেমে যেতেন, তবে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি সেখানে থেমে না গিয়ে শেষ অধ্যায়ে তার ধ্যান ধারণা একেবারে মানবসমাজ পর্যন্ত নিয়ে যান। পরে সেই ধারণাকে উইলসন আরো বিস্তৃত করেন তার পরবর্তী বই ‘On Human Nature’ (১৯৭৮)-এ। তিনি বলেন আজকে আমরা যাদের আধুনিক মানুষ নামে অভিহিত করি, সেই হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতিটির মূল মানসপটের বির্নিমান আসলে ঘটেছিল অনেক আগে – যখন তারা বনে জঙ্গলে শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়ে জীবন যাপন করত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সেই আদি স্বভাবের অনেক কিছুই কিছুই এখনো আমরা আমাদের স্বভাবচরিত্রে বহন করি – যেমন বিপদে পড়লে ভয় পাওয়া, দল বেধে বিপদ মোকাবেলা করা, অন্য জাতি/গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সবার আগে নিজের পরিবারের বা গোত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার জটিল সাংস্কৃতিক উপাদান। এই জিন এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রনেই গড়ে উঠে মানব প্রকৃতি, যাকে উইলসন তার বইয়ে চিহ্নিত করেন ‘জিন-কালচার কোএভুলুশন’ (Gene-culture coevolution) নামে।

যখন অধ্যাপক উইলসনের বইটি প্রকাশিত হয়, তা একাডেমিয়ায় তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা অধ্যাপক উইলসনের কাজকে দেখেছিলেন তাদের গবেষণার ক্ষেত্রে ‘অযাচিত’ হস্তক্ষেপ হিসেবে। আর তাছাড়া সামাজিক ডারউইনিজম আর ইউজিনিক্সের দগদগে ঘা তখনো মানুষের মন থেকে শুকোয়নি।মানব প্রকৃতি ব্যখ্যা করতে গিয়ে ‘জিন’ বা বংশানুকে নিয়ে আসায় উইলসনকে অভিযুক্ত হতে হয় নিও-সোশাল ডারউইনিস্ট অভিধায়। অভিযোগ করা হয় – উইলসন নিজের জাতিবিদ্বেষী মনোভাবকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন। উইলসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন সে সময়কার ‘আদর্শবাদী’ চিন্তাবিদেরা। তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্লেষণ দিয়ে মানব-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে মেনে নিতে বরাবরই অনাগ্রহী ছিলেন। Science for the People নামের বাম ভাবাদর্শে দীক্ষিত একটি সংগঠন উইলসনের বিরুদ্ধে সে সময় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিন – এই তিন মাস্কেটিয়ার্স ১৯৮৪ সালে ‘নট ইন আওয়ার জিনস’বইয়ে উইলসন এবং অন্যান্য সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের আক্ষরিক অর্থেই তুলোধুনো করেন। তারা তাদের বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বিজ্ঞান এখন জাত্যাভিমানী পশ্চিমা পুঁজিবাদি সমাজের প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়েছে, আর উইলসন সেই বৈষম্যমূলক ‘পুঁজিবাদী বিজ্ঞান’কে প্রমোট করছেন। তারা উইলসনের যমজ নিয়ে পরীক্ষা,পরিগ্রহণ পরীক্ষা প্রভৃতির উপর পদ্ধতিগত আক্রমণ পরিচালনা করেন, শুধু তাই নয় তাদের মার্কসবাদী দার্শনিক বিশ্বাস থেকে প্রস্তাব করেন জীববিজ্ঞানেও মার্ক্সবাদের মতো‘দ্বান্দ্বিক’বা ডায়লেক্টিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ নিয়ে অধ্যাপক রিচার্ড লেওনটিন একটি বইও লেখেন সে সময় – ‘ডায়লেক্টিকাল বায়োলজিস্ট’ নামে।

এর প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৮৫ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিনের কাজের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বইকে ‘স্থুল,আত্মাভিমানী,পশ্চাৎমুখী এবং ক্ষতিকর’ হিসবে আখ্যায়িত করে নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। অধ্যাপক ডকিন্স অভিযোগ করেন যে, লেওনটিনরা নিজস্ব দার্শনিকভিত্তি থেকে মদদপুষ্ট হয়ে সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের উপর যেসমস্ত অভিযোগ করেছেন এবং যে ভাবে ভিত্তিহীন আক্রমণপরিচালনা করেছেন তা স্ট্রম্যান হেত্বাভাষ দোষে দুষ্ট। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা, কোনো ‘বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদ’কে প্রমোট করা নয়।

সোশিওবায়লজি বইটি প্রকাশের তিনদশক পরে আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উইলসন সামাজিক বিবর্তনবাদ নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা মৌলিক ছিল নিঃসন্দেহে। উইলসন সেই কাজটিই করেছিলেন যেটি ডারউইন পরবর্তী যে কোনো জীববিজ্ঞানীর জন্য হতে পারে মাইলফলক। তখন তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও পরে অনেকেই তার কাজের গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। উইলসন মানবপ্রকৃতি নিয়ে তার ব্যতিক্রমধর্মী কাজের কারণে দু-দুবার পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছিলেন।শুধু তাই নয় উইলসন যে কাজটি সামাজিক জীববিজ্ঞানকে এখন দেখা হয় বিবর্তনের সাম্প্রতিক গবেষণার অন্যতম সজীব একটি শাখা হিসেবে, যা পরবর্তীতে আরো পূর্ণতা পেয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) নামের ভিন্ন একটি নামে। উইলসনের সোশিওবায়লজি বইটির পর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো রিচার্ড ডকিন্সের ‘সেলফিশ জিন’ (১৯৭৬) নামের অনন্যসাধারণ একটি বই। এই বইয়ের মাধ্যমেই ডকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন কেন জেনেটিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি তার বইয়ে দেখালেন যে, আমরা আমাদের এই দেহের পরিচর্যা নিয়ে যতই চিন্তিত থাকিনা কেন- দেহ কিন্তু কোনো প্রতিলিপি তৈরি করেনা; প্রতিলিপি তৈরি করে বংশানু বা জিন। তার মানে হচ্ছে আমাদের দেহ কেবল আমাদের জিনের বাহক (vehicle) হিসেবে কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। আমাদের খাওয়া, দাওয়া, হাসি কান্না, উচ্ছ্বাস, আনন্দ, সিনেমা দেখা, খেলাধূলা বা গল্প করা – আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত ‘অত্যন্ত স্বার্থপর’ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে, বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোনো ‘উদ্দেশ্য’ যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। মা বাবারা যে সন্তানদের সুখী দেখতে পাবার জন্য পারলে জানটুকু দিয়ে দেয় – এটা কিন্তু জৈবিক তাড়না, আরো পরিষ্কার করে বললে জিনগত তাড়না থেকেই ঘটে। শুধু মানুষ নয় অন্য যে কোনো প্রানীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে।

Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature, Reviewed by Richard Dawkins in “Sociobiology: the debate continues”, New Scientist 24 January 1985, On line link:

http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/ Dawkins / Work/Reviews/1985-01-24notinourgenes.shtml

অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। ‘পরবর্তী জিন’ রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুস-নুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। এক ধরনের ইঁদুর আছে যারা শুধু সঠিক সঙ্গী খুঁজে জিন সঞ্চালন করার জন্য বেঁচে থাকে। যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ ইঁদুরটি মৃত্যুবরণ করে। অথচ এই মৃত্যুকূপের কথা জেনেও পুরুষ ইঁদুরটি সকল নিয়ে বসে থাকে ‘সর্বনাশের আশায়’। এক প্রজাতির ‘ক্যানিবাল’ মাকড়শা আছে যেখানে স্ত্রী মাকড়শাটি যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ মাকড়শাটিকে খেয়ে ফেলে। সাক্ষাৎ এই মৃত্যুর কথা জেনেও দেখা গেছে পুরুষ মাকড়শাগুলো জিন সঞ্চালনের তাড়নায় ঠিকই তাড়িত হয়। অর্থাৎ, দেহ এবং জিনের সংঘাত যদি উপস্থিত হয় কখনো – সে সমস্ত বিরল ক্ষেত্রগুলোতে দেখা গেছে জিনই জয়ী হয় শেষপর্যন্ত। আমাদের দেহে ‘জাংক ডিএনএ’ কিংবা ‘সেগ্রেগেশন ডিস্টরশন জিন’-এর উপস্থিতি সেই সত্যটিকেই তুলে ধরে যে – শরীরের ক্ষতি করে হলেও জিন অনেক সময় নিজেকে টিকিয়ে রাখে – অত্যন্ত ‘স্বার্থপর ভাবে’ই। ডকিন্সের এ বইয়ের মূল্য একাডেমিয়ায় অনেক। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরো বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যখ্যা করতে পারলেন তারা। তবে তার চেয়েও বড় যে ব্যাপারটি ঘটল, সেটা হলো মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে গেল জীববিজ্ঞানীদের জন্য। সেজন্যই ‘Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think: Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers’ নামের একটি বইয়ে তার সমসাময়িক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা বলেছেন, ডারউইনের ‘অরিজিন অব স্পিশিজ’ –এর পর কোনো জীববিজ্ঞানীর লেখা বই যদি মানসপট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, তো সেটি ডকিন্সের ‘সেলফিশ জিন’। এ ব্যাপারে ২০০১ সালে প্রকাশিত ‘The Triumph of Sociobiology’ গ্রন্থে জন অ্যালকের মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

‘প্রাণীজগতের আচরণ নিয়ে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ ‘সোশিওবায়োলজি’ কিংবা ‘সেলফিশ জিন’ শব্দগুলো নিয়ে বেশি কথা বলার কিংবা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেন না – কারণ এগুলো এখন বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে’।

ডারউইন ১৮৫৯ সালে যখন তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ ‘অরিজন অব স্পিশিজ’ লিখেছিলেন, তখন তিনি পুরো বইটিতে মানুষের বিবর্তন নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। হয়ত অনাকাংখিত বিতর্ক এড়াতে গিয়েই এই কৌশল নিয়েছিলেন ডারউইন, যদিও বইয়ে মানব সমাজ এবং বিবর্তন নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই বলে – ‘ Light will be thrown on the origin of man and history’। এবং একই প্যারাগ্রাফে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন – “In the distant future… Psychology will be based on a new foundation.’

মজার ব্যাপার হলো – ডারউইন যেমন তার ‘অরিজন অব স্পিশিজ’ বইয়ে মানববিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে ‘বিতর্কিত’ হতে চাননি, ঠিক তেমনি তার একশ বছরেরও পরে বই লিখতে বসে ডকিন্স এবং উইলসনরাও তাদের হাটু কাঁপুনি থামাতে পারেননি। তারাও তাদের বইয়ে মানব সমাজ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে ‘বিতর্ক’-এর কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে হয়ত চাননি। ডকিন্সের ‘সেলফিশ জিন’ সুস্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং আলোচনায় ভরপুর, কিন্তু প্ৰায় পুরোটাই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিম্নস্তরের প্রানীজগতের ক্ষেত্রে। উইলসন তার ৫২৬ পৃষ্ঠার ঢাউস আকারের বইটির পুরোটুকুতেই পিঁপড়া আর পোকামাকড় নিয়েই পড়ে ছিলেন, মানুষ নিয়ে কথা বলেছিলেন শেষ ২৮ পৃষ্ঠায় এসে। তারপরও ডারউইন যেমন বিতর্ক এড়াতে পারেননি, আধা মানুষ আর আধা বানরের কার্টুনের কেরিক্যাচার হজম করতে হয়েছে, ঠিক তেমনি ডারউইনের উত্তরসূরীদের নানা ধরনের কটূক্তি হজম করতে হচ্ছে ডারউইনেরই ভবিষ্যদ্বানী – ‘সাইকোলজি উইল বি বেসড অন এ নিউ ফাউন্ডেশন’-কে পূর্ণতা দিতে গিয়ে।

তবে আধুনিক ‘বিবর্তন মনোবিদ্যা’র জন্ম এদের কারো হাতে হয়নি, এর জন্ম হয়েছে মূলত এক সেলিব্রিটি দম্পতি জন টুবি (নৃতত্ত্ববিদ) এবং লিডা কসমাইডস (মনোবিজ্ঞানী) – এর হাত দিয়ে। তারা ১৯৯২ সালে ‘The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture’ যে বইটি লেখেন সেটিকে আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলকে (standard social science model, সংক্ষেপে (ssSM) প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং সামাজিক বিবর্তন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপরেখা জৈববিজ্ঞানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এই দৃষ্টিকোণটিকে আজ অনেকেই অভিহিত করছেন ‘মনের নতুন বিজ্ঞান’ (‘the new science of the mind’) নামে। যারা জন টুবি এবং লিডা কসমাইডসের এই ‘নতুন বিজ্ঞানের’ সাথে পরিচিত হতে চান, তারা অন লাইনে ‘Evolutionary Psychology: A Primer’ প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের সাম্প্রতিক এই শাখাটি তাহলে আমাদের কি বলতে চাচ্ছে? সাদামাঠা ভাবে বলতে চাচ্ছে এই যে, আমাদের মানসপটের বিনির্মাণে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার একটি ছাপ থাকবে, তা আমরা যে দেশের, যে সমাজের বা যে সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত হই না কেন। ছাপ যে থাকে, তার প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুতেই কিন্তু পাই। মিস্টিযুক্ত কিংবা চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের শরীরের জন্য খারাপ, কিন্তু এটা জানার পরও আমরা এ ধরনের খাবারের প্রতি লালায়িত হই। সমাজ- সংস্কৃতি নির্বিষেশেই এটা ঘটতে দেখা যায়। কেন? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একটা সময় মানুষ জঙ্গলে থাকত, খুব কষ্ট করে খাবার দাবার সংগ্রহ করতে হত। শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাবার এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। শরীরকে কর্মক্ষম রাখার প্রয়োজনেই এ ধরনের খাবারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন তো আর কারো জানার উপায় ছিল না যে, হাজার খানেক বছর পর মানুষ নামের অদ্ভুত এই ‘আইলস্যা’ প্রজাতিটি ম্যাকডোনাল্ডসের বিগ-ম্যাক আর হার্শিজ হাতে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ব্লগ আর চ্যাট করে অফুরন্ত অলস সময় পার করবে আর গায়ে গতরে হোদল কুৎকুতে হয়ে উঠবে। কাজেই খাবারের যে উপাদানগুলো একসময় ছিল আদিম মানুষের জন্য শক্তি আহরণের নিয়ামক কিংবা ঠান্ডা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সেগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে উঠেছে তাদের জন্য মরণ-বিষ। কিন্তু এগুলো জেনেও আমরা আমাদের লোভকে সম্বরণ করতে প্রায়শঃই পারি না; পোলাও বিরিয়ানি কিংবা চকলেট বা আইসক্রিম দেখলেই হামলে পড়ি। আমাদের শরীরে আর মনে বিবর্তনের ছাপ থেকে যাবার কারণেই এটি ঘটে। এধরনের আরো উদাহরণ হাজির করা যায়। আমরা (কিংবা আমাদের পরিচিত অনেকেই) মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠি। কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পাই না। অথচ কে না জানে, প্রতি বছর তেলাপোকার আক্রমণে যত মানুষ না মারা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ মরে ট্রাকের তলায় পড়ে। অথচ ট্রাককে ভয় না পেয়ে আমরা ভয় পাই নিরীহ তেলাপোকাকে। এটাও কিন্তু বিবর্তনের কারণেই ঘটে। বনে –জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতংগকে ভয় পাবার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই আমাদের জিনে বহন করি। সে হিসেবে, বাস ট্রাকের ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই এগুলোকে ভয় পাবার কোনো স্মৃতি আমরা এখনো আমাদের জিনে (এখনো) তৈরি করতে পারিনি। সেজন্যই বোধ হয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিডা কসমিডস এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন – ‘Our modern skull house a stone age of mind’ |

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান অনেক কিছু খুব পরিষ্কার এবং বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করলেও, এর অনেক উপসংহার এবং অনুসিদ্ধান্ত এতই বিপ্লবাত্মক (Radical) যে এটি অবগাহন করা সবার জন্য খুব সহজ হয়নি, এখনো হচ্ছে না। এর অনেক কারণ আছে। একটা বড় কারণ হতে পারে – আমাদের মধ্যকার জমে থাকা দীর্ঘদিনের সংস্কার। অধিকাংশ মানুষ মনে করে, শিশুরা জন্ম নেয় একটা স্বচ্ছ্ব স্লেটের মত, মানুষ যত বড় হতে থাকে – তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শিকতার মাধ্যমে ঐ স্বচ্ছ্ব স্লেটে মানুষের স্বভাব ক্রমশ লিখিত হতে থাকে। অর্থাৎ, ভালো-মন্দ সবকিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে একমাত্র পরিবেশ। খারাপ পরিবেশে থাকলে স্লেটে লেখা হবে হিংস্রতা কিংবা পাশবিকতার বীজ, আর ভালো পরিবেশ পেলে স্লেটও হয়ে উঠবে আলোকিত। ব্রিটিশ দার্শনিক লক (১৬৩২ -১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দ) এই ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এখনো অনেকেই (বিশেষতঃ যাদের আধুনিক জেনেটিক্স কিংবা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান পড়া হয়ে উঠেনি) এই মতবাদে বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই ধারণাটি বোধগম্য কারণেই খুবই জনপ্রিয়। এই কিছুদিন আগেও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তার এক বক্তৃতায় বললেন –

‘একটি শিশু যখন ৬ বছর বয়সে প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করে তার মন থাকে যেন শুন্য এক বাস্কেট। তারপর ধীরে ধীরে তাদের বাস্কেট ভর্তি হতে শুরু করে। ১৮ বছর বয়স হতে হতে তাদের শূন্য বাস্কেট প্রায় পুরোটাই ভর্তি হয়ে উঠে। এখন কথা হচ্ছে কাকে দিয়ে শিশুটির এই বাস্কেট পূর্ণ হবে? এটা কি ভালো একজন শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু নাকি অসৎ মানুষজনদের দিয়ে?”

Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for Evolutionary Psychology. Online link: http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html

এই ব্ল্যাঙ্ক স্লেট তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে খুবই জনপ্রিয় এবং বোধ্য কারনেই। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডার্খেইম ১৮৯৫ সালেই বলেছিলেন যে, ‘সমাজবিজ্ঞানের প্রধান অনুকল্পই হলো প্রতিটি মানুষকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হিসেবে চিন্তা করতে হবে। মানুষ হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট – অন হুইচ কালচার রাইটস’। এর পর থেকে ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ দর্শনটি সমাজবিজ্ঞানের জগতে স্বততঃসিদ্ধ হিসেবেই পরিগন্য হয় ‘সব মানুষ আসলে জন্মগতভাবে সমান, খারাপ পরিবেশের কারণেই মানুষ মূলত খারাপ হয়ে উঠে’।

কিন্তু এই ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’-এর ধারণা কি আসলে মানবমনের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরে? এম.আই.টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের (বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যাপক অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার ২০০৩ সালে একটি বই লেখেন ‘The Blank Slate : The Modern Denial of Human Nature’ শিরোনামে। তিনি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে গেঁথে যাওয়া এবং জনপ্রিয় এই ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একে একধরনের ‘ডগমা’ হিসবে আখ্যায়িত করেন (ইন্টারনেটে ইউটিউবে অধ্যাপক পিঙ্কারের কিছু লেকচার রাখা আছে 15, উৎসাহী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে হবে মনের খোরাক)।

পিঙ্কার দাবি করেন, আমাদের কানে যতই অস্বস্তিকর শোনাক না কেন, কোনো শিশুই আসলে ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ হয়ে জন্ম নেয় না। বরং একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে,প্রতিটি শিশু জন্ম নেয় কিছু না কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে পুঁজি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ছাপ পরিণত অবস্থাতেও রাজত্ব করে অনেক ক্ষেত্রেই। শুধু মানুষ কেন – প্রানী জগতের দিকে দৃষ্টি দিলেও ব্যাপারটা খুব ভালোমতই বোঝা যাবে। গুবরে পোকাকে ধরবার জন্য ইঁদুর যত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে, কবুতর তত তাড়াতাড়ি পারে না। বিড়াল যত ভালোভাবে রাতে দেখতে পায়, মানুষ তা পায় না। এই বিষয়গুলো কোনোভাবেই ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না । ব্যাখ্যা করা যায় না একই প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলোও। একই প্রজাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও কেউবা শ্লথ, কেউবা ক্ষিপ্র, কেউবা বাঁচাল, কেউবা শান্ত, কেউবা অস্থির, কেউ বা রয়ে যায় খুব চুপচাপ। জিনগত পার্থক্যকে গোনায় না ধরলে করলে প্রকৃতির এত ধরনের প্রকরণকে কোনো ভাবেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ১৯৮০র দশকে টম ইনসেল নামে এক বিজ্ঞানী প্রেইরি ভোলস এবং মোন্টেন ভোলস নামে দু’ প্রজাতির ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হরমোনের প্রভাবে তাদের যৌন-প্রবৃত্তির পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের আরো গবেষণা করে দেখেছেন, জিন ম্যানিপুলেশন করে নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে আগ্রাসন, নমনীয়তা, হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা বা শ্লথতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য তারা ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ, বংশানুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে প্রাণিদের স্বভাবেও পরিবর্তন আসে। এখন কথা হচ্ছে, মানুষও কিন্তু প্রকৃতিজগত এবং প্রাণীজগতের বাইরের কিছু নয়। অথচ, বংশাণুজনিত পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে স্বভাবগত পার্থক্য হতে পারে – মানুষের ক্ষেত্রে এই রূঢ় সত্যটি মানতে অনেকেই আপত্তি করবেন।

অধ্যাপক পিঙ্কারের বক্তৃতার ইউটিউবের লিঙ্ক : http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c

বংশানুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য যদি মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের বলিষ্ট ব্যখ্যা হয়, তবে কাছাকাছি বা প্রায় একই বংশানুযুক্ত লোকজনের ক্ষেত্রে একই স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট পাওয়া উচিত। স্টিভেন পিঙ্কাররা বলেন তাই পাওয়া যাচ্ছে। পিঙ্কার তার ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ বইয়ে অভিন্ন যমজদের (আইডেন্টিকাল টুইন) নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার বেশ কিছু মজার উদাহরণ হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অভিন্ন যমজদের একে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন পরিবেশে বড় করা হলেও তাদের মধ্যে এক আশ্চযজনক সাদৃশ্য থেকেই যায়, শুধু চেহারায় নয় – আচার, আচরণ, অভিরুচি, খাওয়া দাওয়া এমন কি ধর্ম কর্মের প্রতি আসক্তিতেও। ইউনিভার্সিটি অব মিনিসোটার গবেষকেরা একসময় পঞ্চাশ জোড়া অভিন্ন যমজদের নিয়ে গবেষণা করেন, যে যমজেরা জন্মের পর পরই কোনো না কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভিন্ন ধরনের পরিবেশে বড় হয়েছিল। তাদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকেরা লক্ষ্য করলেন, তারা আলাদা পরিবেশে বড় হলেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়া সহোদরের সাথে আচার- আচরণে অদ্ভুত মিল থাকে। সবচেয়ে মজার হচ্ছে অভিন্ন যমজ সহোদর অস্কার এবং জ্যাকের উদাহরণটি। জন্মের পর পরই বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্কার বড় হয়েছিল চেকোশ্লাভাকিয়ার এক নাৎসী পরিবারে, আর জ্যাক বড় হয়েছিল ত্রিনিদাদের ইহুদি পরিবারে। তারপরও তারা যখন চল্লিশ বছর পরে প্রথমবারের মতো মিনিসোটায় একে অপরের সাথে দেখা করতে আসলেন, তখন দেখা গেলো তারা দুজনেই গাঢ় নীল রঙের শার্ট পড়ে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের দু’জনের হাতের কব্জিতেই রাবারব্যান্ড লাগানো। দু’জনেই কফিতে বাটার টোস্ট ডুবিয়ে খেতে পছন্দ করতেন; তাদের দু’জনেই বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে টয়লেট ব্যবহারের আগেই একবার করে ফ্ল্যাশ করে নিতেন, এমনকি দু’জনেরই একটি সহজাত মুদ্রাদোষ ছিল – দু’জনেই এলিভেটরে উঠে হাঁচি দেয়ার ভঙ্গি করতেন, যাতে লিফটের অন্য সহযাত্রীরা আঁতকে উঠে দু’পাশ থেকে সরে যায়। থমাস বুচার্ড নামের আরেক গবেষকের গবেষনায় জিম স্প্রিঙ্গার এবং জিম লুইস নামের আরেকটি অভিন্ন যমজের চাঞ্চল্যকর মিল পাওয়া গিয়েছিল যা মিডিয়ায় রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দেয়। জন্মের পর ভিন্ন পরিবেশে বড় হবার পরও জিম-যমজদ্বয় যখন একত্রিত হল, দেখা গেল – তাদের চেহারা এবং গলার স্বরে কোনো পার্থক্যই করা যাচ্ছে না । একই রকম বাচনভঙ্গি, একই রকম চাহনি, একই রকম অবসাদগ্রস্থ চোখ। তাদের মেডিকেল- হিস্ট্রি থেকে জানা গেল, তারা দুজনেই উচ্চ রক্তচাপ, হেমোরইডস এবং মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন। তারা দু’জনেই সালীম সিগারেটের ভক্ত, দুজনেরই টেনশনে নখ কামড়ানোর অভ্যাস আছে এবং দুজনের জীবনের একই সময় ওজন বাড়া শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয় তাদের দুজনের কুকুরের নাম ‘টয়’। তাদের দুজনের স্ত্রীদের নাম ‘বেটি’, এবং তাদের দুজনেরই আগে একবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এবং এদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নামও কাকতালীয় ভাবে এক – ‘লিন্ডা’। এখানেই শেষ নয় – দুজনের প্রথম সন্তানের নামও ছিল একই – ‘জেমস অ্যালেন’; যদিও নামের বানান ছিল একটু ভিন্ন। আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা গেল দুই যমজ মহিলা হাতে একই সংখ্যার আংটি পড়ে এসেছিলেন। তাদের একজন প্রথম ছেলের নাম রেখেছিলেন রিচার্ড এন্ড্রু, আর অপরজন রেখেছিলেন এন্ড্রু রিচার্ড। সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসমস্ত মিলগুলোকে নিতান্তই ‘কাকতালীয়’ কিংবা ‘অতিরঞ্জন’ ভাবার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও মূল উপসংহার কিন্তু ফেলে দেয়ার মতো নয় – আমরা আমাদের স্বভাব- চরিত্রের অনেক কিছুই হয়ত আসলে বংশানুর মাধ্যমে বহন করি এবং দেখা গেছে অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে এই উপরের ‘কাকতালীয়’ মিলগুলো অসদ যমজদের থেকে সবসময়ই বেশি থাকে। শুধু মিনিসোটার যমজ গবেষণা নয়; ভার্জিনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, সুইডেন এবং ব্রিটেনের গবেষকেরাও তাদের গবেষণা থেকে একই ধরনের ফল পেয়েছেন। এ ধরনের বেশকিছু গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে উইলিয়াম ক্লার্ক এবং মাইকেল গ্রুন্সটেইনের ‘Are We Hardwired?: The Role of Genes in Human Behavior’ নামের বইটিতে। লেখকদ্বয় বলেছেন-

‘For nearly all measures personality, heritability is high in western society: identical twins raised apart are much more similar than the fraternal twins raised apart.’

সাইকোপ্যাথ এবং সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোও আমাদের জন্য অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। আমেরিকায় প্রতি ২৫ জনে একজন মনোবিকারগ্রন্থ সাইকোপ্যাথ আছে বলে মনে করা হয়। মনোবিজ্ঞানী মার্থা স্কাউট তার ‘The Sociopath Next Door’ বইয়ে অন্তত তিনটি জার্নাল থেকে রেফারেন্স হাজির করে দেখিয়েছেন যে, আপনার প্রতিবেশিদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে একজন মনোবিকারগ্রন্থ সাইকোপ্যাথ। তারা আমার আপনার মতো একই রকম ‘ভালো পরিবেশে’ বাস করছে, দৈনন্দিন জীবন যাপন করছে কিন্তু আপনার আমার মতো সচেতনতা জিনিসটাকে মাথায় ধারণ করে না। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন রবার্ট হেয়ার তার ‘Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us’ বইয়ে। কোনো নিয়ম, নীতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে তৈরি হয় না। আসলে এসমস্ত ‘মানবিক’ বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে একজন সাইকোপ্যাথের কাজকে ব্যাখ্যার চেষ্টাই হবে বোকামি। অত্যন্ত স্বার্থপর ভাবে মনোবিকারগ্রন্থ সাইকোপ্যাথ তার মাথায় যেটা থাকে, সেটা করেই ছাড়ে। যখন কোনো সাইকোপ্যাথের মাথায় ঢোকে কাউকে খুন করবে, সেটা সম্পন্ন করার আগ পর্যন্ত তার স্বস্তি হয় না। পিঙ্কার তার বইয়ে জ্যাক এবট নামক এক সাইকোপ্যাথের উদ্ধৃতি দিয়েছেন খুন করার আগের মানসিক অবস্থা তুলে ধরে—

“তুমি টের পাবে যে তার জীবন-প্রদীপ তোমার হাতে ধরা ছুরির মধ্যে দিয়ে তির তির করে কাঁপছে। তুমি বুঝতে পারবে হত্যার জিঘাংসা তোমাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। তোমার শিকারকে নিয়ে একটু নিরালয়ে চলে যাবে যেখানে গিয়ে তুমি তাকে একেবারে শেষ করে দিতে পারো। … মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকানোর মতই সহজ একটা কাজ – কোনো ধরনের বাধাই তুমি পাবে না। তাদের চোখে শেষ মুহূর্তে এক ধরনের অন্তিম কাতরতা দেখবে, যা তোমাকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলবে’।

জ্যাক দ্য রিপার, ‘বিটিকে কিলার’ ডেনিস রেডার,’গ্রীন রিভার কিলার’ গ্রে রিজ ওয়ে, ‘সন অব স্যাম’ ডেভিড বার্কোউইজ, ‘বুচার অব রুস্তভ’ আঁদ্রে চিকাতিলো, চার্লস এং, ডেরিক টড লি, জন ওয়েন গেসি প্রমুখ বড় সাইকোপ্যাথের উদাহরণগুলোর কথা আমরা সবাই কম বেশি জানি। । কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর যে বিষয়টি তুলে এনেছেন তার বইয়ে পিঙ্কার, সেটি হলো “মনোবিকারগ্রস্তদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করা যায় না”। তিনি বলেন,

Psychopaths, as far we know, cannot be ‘cured’. Indeed, the psychologists Marine Rice has shown that has shown that certain harebrain ideas for therapy, such as boosting their self esteem and teaching them social skills, can even make more dangerous.

সমাজের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে যে মনোবিকারগ্রস্থ মানুষদের স্বভাব অনেক সময়ই পরিবর্তন করা যায়না সেই ‘সত্যটি’ (?) পিঙ্কার তার বইয়ে তুলে ধরেছেন উপরে উল্লিখিত জ্যাক এবট-এর একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি এরকম : পুলিতজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক নর্মান মেইলার জেলখানায় বন্দী দাগি আসামী জ্যাক এবটু -এর কিছু চিঠি পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে, যে তিনি নর্মান মেইলারকে জামিনে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন। নর্মান মেইলার সে সময় গ্যারি গিলমোর নামের আরেক অপরাধীকে নিয়ে একটি বই লেখার কাজ করছিলেন। জ্যাক এবট তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখককে সহায়তা করার প্রস্তাব দেন। জ্যাক এবট -এর রচনা এবং চিন্তা ভাবনা নর্মান মেইলারকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তিনি এবকে ‘প্রথাবিরুদ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভাবনাময় লেখক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন; শুধু তাই নয়, তাঁকে লেখা এবটের চিঠিগুলো সংকলিত করে তিনি ১৯৮০ সালে এবটের একটি বই প্রকাশ করতে সহায়তাও করেন, বইটির নাম ছিল -‘In the belly of the beast’ ।

বইটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নর্মান মেইলারের তদ্বিরে ছাড়া পাওয়ার পর এবট বেশ নামীদামী মহলে অনেক বিদগ্ধ লোকজনের সাথে নৈশভোজেও আমন্ত্রিত হতেন। অথচ এর মধ্যেই – ছ’ সপ্তাহের মাথায় নিজের সাইকোপ্যাথেটিক চরিত্রের পুনঃপ্রকাশ ঘটালেন এবট এক রেস্তোরার বেয়ারাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। ভাগ্যের কি পরিহাস এবট যেদিন দ্বিতীয় হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে পুলিশের খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন, ঠিক তার পরদিনই তার বই -‘In the belly of the beast’ -এর চমৎকার একটি রিভিউ বেরিয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমস-এ । পত্রিকার সম্পাদক খুব আগ্রহ ভরেই সেটি ছাপিয়েছিলেন এবটের আগের দিনের হত্যাকান্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থেকে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা খুব স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেই মনোবিকারগ্রস্থ কিংবা শিশুনিপীড়নকারীরা নিজেদের শিশুবয়সে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় তারা বড় হয়ে অন্য মানুষদের মেরে কিংবা শিশুদের ধর্ষণ করে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে। এ ব্যাপারটি অনেকাংশেই ঠিক নয়। আমি যে বিটিকে খুনি ডেনিস রেডার,’গ্রীন রিভার কিলার’ গ্রে রিজ ওইয়ের উদাহরণ দিয়েছি, তারা কেউই শিশু বয়সে নিপীড়নের শিকার হয়নি। ডেনিস রেডার ছোটবেলায় খুব ভালো পরিবেশেই বড় হয়েছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রী, এবং দু ছেলে নিয়ে আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতই জীবন যাপন করতেন। উৎসাহী পাঠকেরা বিটিকে সিরিয়াল কিলার ডেনিস রেডারের উপর একটা ডকুমেন্টরী ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারেন।

গবেষক জোয়ান এলিসন রজার্স তাঁর ‘Sex: A Natural History’ বইটিতে লিখেছেন যে বেশির ভাগ শিশু যৌন নিপীড়নকারীদের নিজেদের জীবনে শিশু নিপীড়নের কোনো ইতিহাস নেই বলেই প্রমাণ মেলে। বংশাণুবিজ্ঞানী ফ্রেড বার্লিনের উদ্ধৃতি দিয়ে রজার্স তার বইয়ে বলেছেন যে, ‘ বিকৃত যৌন আচরণ শেখান নয়, এটা জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত’। অবশ্য তিনি এটাও বলতে ভুলেননি যে, সমাজকে রক্ষা করার জন্যই অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু একই সাথে ঐ আচরণকে অর্থাৎ এ ধরনের প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টাও আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। স্টিভেন পিঙ্কারও তাঁর বইয়ের ৩১১ পৃষ্ঠায় বলেন যে কানাডীয়রা আমেরিকানদের মতো একই টিভি শো দেখে কিন্তু কানাডায় অপরাধজনিত হত্যার হার আমেরিকার ১/৪ ভাগ মাত্র। তার মানে সহিংস টিভি শো দেখে দেখে আমেরিকানরা সহিংস হয়ে উঠেছে – এই সনাতন ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই বলি ‘হিন্দি ছবি দেখতে দেখতে পোলাটা বখে গেছে’ কিংবা বলি ‘ছোটবেলায় বাবা মা পিস্তল জাতীয় খেলনা কিনে দেয়াতেই আজকে পোলা মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে’। কিন্তু এ ধরনের ‘বিশ্লেষণ’ আসলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে? সত্যি বলতে কি – ‘জেনেটিক ডিটারমিনিজম’ ঠেকাতে আমরা নিজের অজান্তেই ‘কালচারাল ডিটারমিনিজমের’ আশ্রয় নিয়ে নেই। খুন খারাবির পেছনে জেনেটিক কোনো প্রভাব থাকতে পারে, এটা অস্বীকার করে আমরা দোষারোপ করি ছোটবেলার খেলনাকে। কিংবা ধর্ষণের পেছনে পর্ণগ্রাফিকে। কিন্তু এই মনোভাবও যে আসলে উন্নত কোনো কিছু নয় তা ম্যাট রীডলী তার ‘এজাইল জিন’ বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – ‘Cultural determinism can be as cruel as genetic determinism’। একই কথা বলেছেন নারীবাদী ডারউইনিস্ট হেলেনা ক্রনিন তার ‘Getting Human Nature Right’ প্রবন্ধে একটু অন্যভাবে- ‘কেউ যদি বংশানু নির্ণয়বাদকে ভয় পায়, তবে তার একই কারণে পরিবেশ নির্নয়বাদকেও ভয় পাওয়া উচিত’। পিঙ্কারও তার বইয়ে সহিংসতা নিয়ে আমাদের সনাতন ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, এ সমস্ত শিশুরা যুদ্ধ বা সহিংস খেলনার সাথে পরিচিত হবার অনেক আগেই সহিংস প্রবণতার লক্ষণ দেখায়। কাজেই শিশুরা আসলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা যেরকম ভাবে অনাদিকাল থেকে শিখিয়ে আসছেন – সেরকম ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হয়ে জন্মায় না কখনই। আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে অনেক ক্ষেত্রেই এর স্বপক্ষে সত্যতা পাওয়া গেছে। তারপরেও ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ ডগমা আমাদের মানসপট আচ্ছন্ন করে আছে বহু কারণেই । বাংলায় ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ডগমাকে’ খণ্ডন করে মানব প্রকৃতির উপর জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একেবারেই নেই বললেই চলে। মুক্তান্বেষার ২য় সংখ্যায় (জানুয়ারী ২০০৮) প্রকাশিত ‘মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত?” নামের প্রবন্ধটি এ দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা যায়।আমার উপরের পরিসংখ্যানগুলোর অনেক কিছু অপার্থিবের লেখাতেও পাওয়া যাবে।

পাঠকদের মনে হয়ত চিন্তা আঁকিবুকি করতে শুরু করেছে এই ভেবে যে, এবটের মতো উদাহরণগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো আমাদের কপালে ঘোর ‘খারাবি’ আছে। সব কিছু যদি ‘জিন’ই নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে তবে তো তা আমাদের ‘জেনেটিক ডিটারমিনেজম’ বা বংশানু নির্ণয়বাদের দিকে ঠেলে দেবে। চিন্তা করে দেখুন – সব কিছু যদি জিনেই লেখা থাকে তাহলে আর আমাদের চেষ্টা করেই বা কি লাভ? ‘জিনেই লেখা আছে ছেলে বড় হয়ে সিরিয়াল কিলার হবে’, আর ‘মনোবিকারগ্রস্থ মানুষদের স্বভাব পরিবর্তন করা যায়না’ – তা তো উপরেই দেখলাম। এই আপ্তবাক্যদ্বয় মেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে আর ভাগ্যবাদীদের সাথে পার্থক্য থাকল কোথায়?

না রসিকতা করছি না একেবারেই। আমার এই কথাকে হাল্কা কথা ভেবে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে কিন্তু ভুল হবে। আমি হাল্কাভাবে ভাগ্যের কথা বললেও জেনেটিক্সের এই সমস্ত নতুন দিক বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই একদল ‘বিশেষজ্ঞ’ মানুষের আচার ব্যবহার, আনন্দ, হাসি কান্না, দুঃখ যাবতীয় সবকিছুকেই ‘জিনের’ মধ্যে খুঁজে পাওয়া শুরু করে দিলেন। এক দিকে রইলো ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ওয়ালারা – যারা সবকিছু পরিবেশ বদল করেই সমাধান করে ফেলতে চান, আর আর অন্যদিকে তৈরি হলো আরেক চরমপন্থি ‘জেনেটিক ডিটারমিনিস্ট’-এর দল – যারা পরিবেশ অস্বীকার করে সব কিছু বংশানু দিয়েই ব্যাখ্যা করে ফেলেন। এই গ্রুপের একদল আবার আরো এক কাঠি সরেস হয়ে ‘জিন কেন্দ্ৰক ভাগ্যবাদ’ কিংবা ‘বংশানু নির্ণয়বাদ’ প্রচার করা শুরু করে দিলেন। যেমন, জিনোম প্রজেক্ট শেষ হবার পর পরই যুগল-সর্পিলের আবিষ্কারক অধ্যাপক জেমস ওয়াটসন বলা শুরু করলেন –

‘আগে মানুষ ভাবত আকাশের তারায় বুঝি ভাগ্য লেখা আছে। এখন মানুষ বুঝবে, ভাগ্য তারায় লেখা নেই, তার ভাগ্য লেখা রয়েছে জিনে’!

কিন্তু সত্যই কি তাই? ব্যাপারটা কি এতই সরল? ওয়াটসনের কথা মতো মানুষের সমস্ত ভাগ্য কি তাহলে জিনেই লেখা আছে?

না এতটা ভাগ্যবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বংশানুগুলো আমাদের মানসপটের বিনির্মাণ করলেও সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোহার দরাজের মতো অনড় নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই কাদামাটির মতই নরম। পরিবেশের প্রভাবে এদের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটানো যায় অনেকটা বিদ্যুতের বাতির সুইচ অন অফ-এর মতই। যে বংশানুগুলোকে কয়েক বছর আগেও মনে করা হতো একদমই অনমনীয়, মনে করা হতো বংশানুর গঠনের সিংহভাগই ভ্রূণে থাকা অবস্থায় তৈরী হয়ে যায়, ভাবা হতো পরবর্তীকালের পরিবেশে এদের রদবদল হয় সামান্যই, আধুনিক ‘এপিজেনেটিক্স’এর গবেষণা হতে পাওয়া ফলাফল এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে বলেই এখন মনে করা হচ্ছে।

বিটিকে কিলার, ইউটিউবের লিঙ্ক – http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q

জীববিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি থেকে আমরা ক্রমশ জানতে পারছি পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে দেহ কীভাবে তার অভ্যন্তরস্থ জিনের প্রকাশভঙ্গিকে (genetic expression) বদলে ফেলে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানী এদের চিহ্নিত করেন ‘নমনীয় জিনোম ‘ (Malleable Genome) হিসেবে, কেউ বা নাম দিয়েছেন ‘এজাইল জিন’। সায়েন্টিফিক মাইন্ডের ‘Determining Nature vs. Nurture: Molecular evidence is finally emerging to inform the long- standing debate’ (2006) প্রবন্ধে আধুনিক ‘এপিজেনেটিক্স’এর বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ ডাওসন চার্চ তার সাম্প্রতিক ‘The Genie in Your Genes’ বইয়ে পরিষ্কার করেই বলেছেন –

‘Science is discovering that while we may have fixed set of genes in Chromosomes, which of those Genes is active has great deal to do which our subjective experiences, and how we process them’

পিঙ্কারের উদাহরণে আরেকটিবার ফেরত যাই। সাইকোপ্যাথ জ্যাক এবটের অনমনীয় মনোভাবের যে উদাহরণ পিঙ্কার তার বইয়ে হাজির করেছেন তা হয়ত অত্যধিক ‘চরম মাত্রার’ উদাহরণ। আমাদের চারপাশের উদাহরণগুলো এমনতর চরম সীমায় অবস্থান করে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ পরিবর্তন করে করে কিংবা কড়া সামাজিক নিয়ম নীতি প্রয়োগ করে মানুষের ব্যবহার যে পরিবর্তন করা যায়, তা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। আমার জীবন থেকেই একটা উদাহরণ হাজির করি-

প্রথম আমেরিকায় আসার পর নতুন নতুন গাড়ি চালানো শুরু করেছি। প্রায় দু’বছর বড় ধরনের কোনো এক্সিডেন্ট ছাড়া সময় পার করে দেবার পর সাহস গেল অতিমাত্রায় বেড়ে। হাইওয়ে ছেড়ে বাসার উপরের ছোট্ট রাস্তায় ঢুকতে হলে যে একটু গতি কমিয়ে ঢুকতে হবে – তা মাথায়ই থাকতো না। যে রাস্তায় চলাচলের গতিসীমা সর্বোচ্চ ৩৫, সে রাস্তায় আমি ঢুকতাম প্রায় ৫০ মাইল বেগে। ফলে যা হবার তাই হল, এক বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পুলিশের গাড়ির খপ্পরে পড়ে গেলাম। ব্যাস জড়িমানা গুনতে হল। দিন কয়েক খুব সাবধানে গাড়ি চালালাম। তারপর ক’দিন বাদেই আবার যেই কি সেই। একদিন সকালে উঠে দেখলাম ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা। ঠিক নয়টায় অফিসে একটা জরুরি মিটিং আছে। গাড়ি বের করে দেখলাম তেল নেই। তেল নিতে গিয়ে আরো মিনিট দশেক নষ্ট হল। এবারে বুঝলাম মিটিং আর ধরা যাবে না। পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ি বের করে সেই রাস্তাটায় উঠে যেই না এক্সিলেটরে পা রেখে মেরেছি এক ধুন্ধুমার টান – অমনি পাশ থেকে পুলিশ বাবাজীর অভ্যুদয়। আবারো জড়িমানা। এক মাসের ব্যবধানে একই রাস্তার উপরে দু’দুবার টিকেট পাওয়ার পর বোধ হয় চৈতন্য ফিরলো। ফিরবে নাই বা কেন – এমন টিকেট আর বার দুয়েক পেলেই আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাই চলে যাবে। এখন হাইওয়ে থেকে রাস্তায় উঠলেই দেখি যতই আনমনা থাকি না কেন, স্পীডোমিটারের কাঁটা কখনই ত্রিশ অতিক্রম করে না। শাস্তির ভয়ে কিংবা কঠোর নিয়ম নীতি আরপের ফলে যে মানুষ তার বহুদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারে এটাই তো একটা ভালো উদাহরণ।

আরেকটা উদাহরণ দেই। আমার পরিচিত এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক (সঙ্গত কারণেই নামটি উল্লেখ করছিনা) বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন। স্বভাবে একটু বদরাগী। রাগের সময় মাথা ঠিক থাকে না অনেক সময়ই। ঝগড়ার সময় বউকেও চড় থাপ্পর মেরে বসেন। বউও প্রথম প্রথম সহ্য করত, কিংবা হয়ত মানিয়ে নিতে চাইত। কাউকে বলতো না। সবাই ভাবতো সুখের সংসার বুঝি তাদের। আর বউকে নেহাৎ গোবেচারা পেয়ে স্বামীরও সাহস গেল বেড়ে। নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল। একদিন বউ থাকতে না পেরে নাইন-ওয়ান-ওয়ানে সোজা কল করে দিলো। পুলিশ এসে স্বামী বাবাজিকে ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক বোধ হয় ভেবেছিলেন বউয়ের গায়ে একটু আধটু হাত তোলা আর এমন কি অপরাধ । দেশে তো সবাই করে! কিন্তু আমেরিকায় এগুলো আইন কানুন খুবই কড়া। তারপরও পুলিশ ভদ্রলকের কান্নাকাটি দেখে হয়ত মায়া করে গারদে না ঢুকিয়ে বকা ঝকা দিয়ে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মনে করিয়ে দিলেন এরপর যদি গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আসে, তাহলে তার কপালে বিপত্তি আছে। ভদ্রলোকও ছাড়া পেয়ে ভাবলেন ‘যাক! অল্পের উপর দিয়ে ফাঁরা কাটানো গেছে’। কিছু দিন ভালো থাকলেন, সংসার ধর্ম পালন করলেন। কিন্তু কথায় বলে বউ পেটানর স্বভাব নাকি মজ্জাগত, একবার যে বউয়ের গায়ে হাত তুলে, সে নাকি আবারো তুলে। ভদ্রলোকও আরেকদিন ঝগড়ার সময় বউয়ের গালে থাপ্পর মেরে বসলেন। আর বউও কল করলেন পুলিশে। এবারে ফলাফল হলো ভয়াবহ। স্বামী প্রবরকে ধরে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো সোজা জেল হাজতে। কেউ ছাড়াতে এলো না। এমনকি কাছের বন্ধু-বান্ধবেরাও নয়। দু’দিন হাজতবাসের পর শেষ পর্যন্ত স্বামীর কান্নাকাটিতে বোধ হয় বউয়ের দয়া হল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে হোক, আর সামাজিকতার চাপেই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীর উপর থেকে অভিযোগ তুলে নিয়ে স্বামীকে জেল থেকে বের করে আনলেন। তবে পুলিশের মন এত সহজে গললো না। একেবারে ঠিকুজি কুঠি সমস্ত বৃত্তান্ত ফাইলবন্দী করে রাখলেন। বলে রাখলেন, তাকে নজরবন্দী রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো ধরনের উল্টো-পাল্টা আচরণ দেখলেই সোজা ডিপোর্ট করে দেয়া হবে। তা বউ-পেটানো স্বভাব মজ্জাগত হোক আর শয্যাগতই হোক, পুলিশের ধাতানির উপর তো আর কারো কথা নাই, কারণ বাঘে ছুলে পনের ঘা, আর পুলিশে ছুলে নাকি আঠারো ঘা। আর তাছাড়া ডিপোর্ট হবার ভয় আসলেই বাঙ্গালীর বড় ভয়। সবকিছু মিলিয়ে ভদ্রলোক এমন চুপসানো চুপসালেন যে, তার সেই পরিচিত আগ্রাসী চরিত্রই গেল বদলে। কারো সামনে আর মুখ তুলে কথা বলেন না। বউয়ের উপর এখন রাগ করা তো দূরের কথা – বউকে তোয়াজ করা ছাড়া এক পা চলেন না। বাংলায় যাকে বলে ‘স্ত্রৈণ পুরুষ’ – সেটাতেই রূপ নিয়ে নিলেন পুরোমাত্রায়। এই ঘটনার পর বহুবছর কেটে গেছে। বউয়ের উপর নির্যাতনের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কাজেই জিন-ওয়ালাদের দাবি অনুযায়ী বউ পেটানোর অভ্যাস যদি কারো মজ্জাগত কিংবা বংশানুক্রমিক হয়েও থাকে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চাপ অর্থাৎ সর্বোপরি পরিবেশ বাধ্য করে তার প্রকাশভঙ্গিকে বদলে ফেলতে।

আমার গাড়ি চালানোর উদাহরণটা কিংবা উপরের ‘ভদ্রলোকের’ বউ-পেটানোর উদাহরনটি নেহাৎ খুব ছোট স্কেলে, বড় স্কেলে ঘটা উদাহরণগুলোতে একটু চোখ বুলাই। দেশে যখন খুন-খারাবী কিংবা রাহাজানি বেড়ে যায়, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন শৃংখলা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়, কখনো বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয় বা ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা নেয়া হয়। আশির দশকে যখন বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের হার ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আইন প্রবর্তন করে তা বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল – যেন এধরনের অমানুষিকতা বন্ধ হয়। বছর খানেকের মধ্যে দেখা গেল এসিড নিক্ষেপের হার অনেক কমিয়ে আনা গিয়েছে। দেশের বাইরে এ ধরনের উদাহরণ আরো অনেক বেশি। বহু দাগী আসামী যারা তারুন্যে সহিংস কিংবা জনবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল, কিংবা পরিচিত ছিল গ্যাংস্টার হিসেবে তাদের অনেককেই পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তাদের ব্যাবহার পরিবর্তন করেই। এদের অনেকেই তাদের অতীতের কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করে বইও লিখেছেন, কেউ বা আজ এক্টিভিস্ট হিসবে কাজ করছেন; মানুষকে তাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। দাবি-দাওয়া পূরণ করে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া, সারের দাম কমিয়ে কৃষকদের শান্ত করার উদাহরণ আমরা প্রতিদিনের পত্রিকাতেই পড়ি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কার্ফু জারি করে উন্মত্ত জনতাকে স্বাভাবিক আর শৃঙ্খলিত জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় তা আমরা বহুক্ষেত্রেই দেখেছি।

তাই জিন আমাদের মানসিক কাঠামোর বীজ বপন করলেও কখনোই আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে না। পরিবেশের একটা প্রভাব থেকেই যায়। চাকরির টেনশন, স্ট্রেসফুল জীবন যাপনের প্রভাব শরীরে যে পড়ে সেটা পরীক্ষিত সত্য। ধূমপান, অত্যধিক মদ্যপান, ড্রাগ সেবনের প্রভাব শরীরে আছে বলেই ডাক্তাররা সেগুলো থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে পরামর্শ দেন। সেজন্যই একই ধরনের জিন শরীরে বহন করার পরও অনেক সময় দেখা যায়, অভিন্ন যমজদের একজন দিব্যি সুস্থ সবল রয়েছে, অন্যজন বেহিসেবী জীবন যাপনে শরীরকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। ২০০৬ সালের আগাস্ট মাসে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ‘Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes, প্রবন্ধে কলামিস্ট জিনা কোলাটা দুই যমজ বোনের উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন এক বোন ৯২ বছর বয়সেও দিব্যি সুস্থ সবল এবং রোগমুক্ত জীবনযাপন করছে, অথচ অন্য যমজ বোনটির অবস্থা আক্ষরিক অর্থেই ‘কেরোসিন’! সম্প্রতি রোগাক্রান্ত বোনটির ‘হিপ রিপ্লেসমেন্ট’ করতে হয়েছে, ‘ডিজেনেরেটিভ ডিসঅর্ডারে’ দৃষ্টিশক্তি প্রায় পুরোটাই চলে গেছে। দেহের অস্থিক্ষয়ের পরিমাণও উল্লেখ করার মতই। আসলে জীবন-যাপন এবং অভ্যাসের প্রভাব যে দেহের উপর পড়ে তা অস্বীকার করা উপায় নেই। সে জন্যই চিকিৎসক অধ্যাপক মাইকেল রেবিনফ বলেন,

‘অভিন্ন যমজেরা একই ধরনের জিন বিনিময় করলেও সেই জিনগুলো দেহে একই ধরনের রোগের প্রকাশ অনেকসময়ই ঘটায় না, যদিও সাধারণভাবে ব্যাপারটিকে খুবই জেনেটিক বলে মনে করা হয়।’

Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes, GINA KOLATA, The NewYork Times, August 31, 2006, Online link: http://www.nytimes.com/2006/08/31/health/31age.html

আরেকটি চাঞ্চল্যকর ফলাফল পাওয়া গেছে সম্প্রতি অধ্যাপক র্যান্ডি জার্টেল এর ইঁদুর নিয়ে গবেষণা থেকে। তিনি দেখেছেন, Agouti নামের যে জিনটি মানুষের ওবিসিডি এবং টাইপ২ ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় সেটি এক ধরনের ইঁদুরের মধ্যেও প্রবলভাবে দৃশ্যমান। হলুদ বর্ণের এই এগুটি ইঁদুর জন্মের পরপরই রাক্ষসের মতো কেবল খেয়েই চলে। এবং এদের অধিকাংশই মানুষের মতো ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। এমনকি তাদের বাচ্চা জন্ম নিলেও তারা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি নিয়েই জন্মায়। অধ্যাপক জার্টেল কিছু ইঁদুরকে আলাদা করে ল্যাবের কাঁচের জারে রেখে তাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটালেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন ইঁদুরদের জেনেটিক প্রকাশভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে, এবং বাচ্চা যা জন্ম নিচ্ছে তা অধিকাংশই রোগের ঝুঁকিমুক্ত। এমনকি সদ্য জন্মানো বাচ্চার গায়ের রঙেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পেলেন গবেষকেরা। আনবিক স্তরে জেনেটিক কোডের কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে শুধু খাদ্যাভাস এবং পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের এক অনন্য নজির পেলেন তারা। তারা বুঝলেন মানুষের ক্ষেত্রে জেনেটিকভাবে হৃদরোগ কিংবা ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অনেকেই জন্মানোর পরও ডাক্তারদের কথা শুনে কম শর্করা আর চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস করে, নিয়মিত ব্যায়াম করে, ধূমপানমুক্ত জীবন যাপন করে কীভাবে আমরা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি কমিয়ে নিতে পারি।

এখন কথা হচ্ছে, পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য যদি পরিবর্তন করা যায় তা না হয় দেখলাম, কিন্তু পরিবেশ বদলে দিয়ে একইভাবে মানসিক প্রকাশভঙ্গিকেও কি বদলানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলেন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। মোজে সিজফ এবং মাইকেল মেনি– এ দুজন বিজ্ঞানীও জার্টেলের মতই ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তারা দেখলেন একধরনের ইঁদুর আছে যাদের মা ইঁদুরেরা তাদের বাচ্চাদের জন্য জন্য কোনো ধরনের যত্ন-আত্তি করে না । মা’দের আরেক দল আছে যারা আবার বাচ্চা জন্মানোর পর থেকেই জিব দিয়ে গা চেটে আর অতিরিক্ত আদর যত্ন করে বাচ্চাদের বড় করে। দেখা গেছে যে বাচ্চাগুলোর আদর যত্ন নেয়া হয় তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠে। আর মায়ের অবলায় থাকা বাচ্চারা বেড়ে উঠে অস্থির আর ভীতু স্বভাবের হয়ে। তাদের দু দলের ব্রেনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। আদর পাওয়া বাচ্চাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস নামের প্রত্যঙ্গটি থাকে অনেক বিবর্ধিত, আর তাদের স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের (cortisol) উপস্থিতি অনেক কম পাওয়া গেল। আর অবহেলায় বড় হওয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই হরমোন পাওয়া গেল অনেক বেশি। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যারা খুব স্ট্রেস্কুল জীবন যাপন করে থাকে, তাদের দেহে কর্টিসলের উপস্থিতি থাকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। তাদের হৃদরোগের ঝুঁকিও থাকে অনেক প্রবল। ডঃ সজফ এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি ওই ভীতু ইঁদুর দলের ব্রেনে এমন এক ধরনের এনজাইম (এসিটাইল গ্রুপ) প্রবেশ করালেন যা কর্টিসলের উৎপাদনকে বাধা দেয়। দেখা গেল ইঁদুরদের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে। আবার একইভাবে আদরে বড় হওয়া সাহসী ইঁদুরের দল থেকে ইঁদুর নিয়ে তাদের মাথায় মিথাইল গ্রুপ প্রবেশ করিয়ে ভীতু আর অস্থির বানিয়ে দিলেন তারা। এদের গবেষণাকে ফিচার করে সম্প্রতি একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা ডিস্কভার-এ। প্রবন্ধের শিরোনাম – DNA Is Not Destiny।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে (উপরের উদাহরণে) দেখা গেছে, যে সব বাচ্চাকে আদর যত্ন নেয়া হয়েছে তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠেছে। তারা থাকে অন্যদের প্রতি অনেক সংবেদনশীল। আর মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে বড় হওয়া বাচ্চাগুলো হয়ে উঠে অস্থির, ভীতু এবং অসামাজিক। মানুষের ক্ষেত্রেও কি এটা ঘটা সম্ভব নয়? যে বাচ্চারা মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে অবহেলায় বড় হয় তাদের মধ্য থেকেই একটা অংশ হয়ত বড় হয়ে অসামাজিক কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ে? ব্যাপারটা সরলীকরাণ মনে হলেও এটা ঘটা সম্ভব খুবই সম্ভব। সেজন্যই বোধ হয় প্রতিটি মা বা শিশুকে একটা ভালো পরিবেশ দিয়ে আদর যত্ন করে বড় করতে চান। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিক নেস্টলার দীর্ঘদিন ধরে বিষণ্নতায় ভোগা রোগীদের মাথার ভিতরে হিপোক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, তাদের হিপোক্যাম্পাসের আকার এবং আয়তন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণ থাকে। শুধু তাই নয়, তাদের হিপোক্যাম্পাসের মধ্যকার একধরনের প্রোটিনে (হিস্টোন) মিথাইল গ্রুপের অস্তিত্ব আবিস্কার করেছেন (অনেকটা ওই ভীতু ইঁদুর দলের মতই)। বিজ্ঞানীরা এখন জানেন কীভাবে মানুষের বিষণ্ণতা সারাতে হয়। তারা ওষুধের মাধ্যমে এসিটাইল গ্রুপকে হিস্টোনের সাথে সংযুক্ত করে দেন, যা মিথাইল গ্রুপের কাজকর্মকে বাধা দেয়। এজন্যই এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধগুলো এত সহজে কাজ করে – বিষণ্নতা দূর করে মনকে ফুরফুরে করে তোলে। শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেনিস গ্রেসন স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্তান্ত রোগীদের উপর এসিটাইল গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করে অনেক রোগীকেই সারিয়ে তুলতে পেরেছেন। অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন শিশু বয়েসের পরিবেশ, পরিচর্যা আমাদের মানসজগত গঠনে সাহায্য শুধু করে না, পরবর্তীতে জিনের প্রকাশভঙ্গিকে বদলে দেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে। যতই এপিজেনেটিক্সের আধুনিক গবেষণার ফলাফল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, ততই মানব প্রকৃতির রহস্যোদঘাটনে জেনেটিক্সের পাশাপাশি পরিবেশ এবং পরিচর্যার গুরুত্ব আরো বেশি করে বোঝা যাচ্ছে, আর এগুলো মানব প্রকৃতি বিষয়ক বিতর্কে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের ২০০৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় এ জন্যই বলা হয়েছে –

নতুন গবেষণার ফলাফলের আলোকে এখন বোঝা যাচ্ছে মায়ের পরিচর্যার রীতি শিশুর জিনের প্রকাশভঙ্গির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

এপিজেনেটিক্স ছাড়াও ব্রেনের নিউরোপ্লাস্টিসিটি নিয়ে পল ব্যাচি রিটা, মাইকেল মার্জেনিচ, ভিলায়ানুর রামাচন্দ্রনের আধুনিক গবেষণাগুলোও খুব পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে কীভাবে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের মস্তিষ্কও নিজেকে বদলে ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো বিষদভাবে জানতে হলে উৎসুক পাঠকেরা নর্মান দইজের The Brain That Changes Itself (২০০৭) বইটি পড়ে নিতে পারেন।

তাহলে পরিবেশ নির্নয়বাদ বনাম বংশানু নির্ণয়বাদের এই দড়ি টানাটানি থেকে তাহলে কি উপসংহার বেরিয়ে এলো? বেরিয়ে এলো যে, সম্পূর্ণ বংশানুনির্ণয়বাদী হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশ নির্ণয়বাদী হওয়া – দুই ক্ষেত্রই ভুল। মানব প্রকৃতি গঠনে জিন বা বংশানুর প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে পরিবেশের। জিনের গুরুত্ব এ কারণে যে, আমরা বংশগতভাবে যে সমস্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছি, তার টার্ন অন বা অফের মাধ্যমে জেনেটিক এক্সপ্রেশন বদলাতে পারি পরিবেশ থেকে বিবিধ সিগন্যাল নিয়ে। কিন্তু কোনো কারণে সেই মুল জিনটিই যদি আমার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, আমি যত সিগন্যাল পাঠাই না কেন তা বদলানো সম্ভব হবে না। আবার পরিবেশের গুরুত্ব সবসময়ই থাকবে কারণ জিনের প্রকাশভঙ্গী বদলানোর ব্যাপারটা নির্ভর করছে পরিবেশ থেকে কি ধরনের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে তার উপর। আমাদের আমাদের শরীরের ওজনের কথাই ধরা যাক। অনেক ক্ষেত্রেই দেহের কাঠামো মোটা হবে না চিকন হবে – তার অনেক কিছুই কিন্তু জেনেটিক। কিন্তু তা বলে জিনের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকি না। আপনার যদি একটুতেই ‘মুটিয়ে’ যাবার প্রবণতা থাকে, তবে আপনি খাবারের উপর আরো যত্নবান হবেন, ব্যায়াম করবেন, চর্বি জাতীয় খাবার কম খাবেন – এইটাই ধর্তব্য। তা না করে আপনি যদি বেহিসেবী জীবন কাটাতে থাকেন, খানা পিনা পানীয় -এর প্রতি লালায়িত থাকেন, সমানে ভুরিভোজ করে যেতে থাকেন- হয়ত আপনার দেহের জিনগুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে আপনার দেহকে নাদুস নুদুস করে তুলবে। কাজেই জিনের অভ্যন্তরস্থ জিনগত প্রকাশভঙ্গি কীভাবে বদলাবেন – তার অনেক কিছুই কিন্তু আপনার দেয়া পরিবেশের উপরই নির্ভর করবে।

একই কথা মানব প্রকৃতি এবং মানুষের অর্জিত ব্যবহারের জন্যও খাটে। মানব প্রকৃতি গঠনে জিন যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি রাখে পরিবেশ। অনেক সময় প্রকৃতিকে পরিবেশ থেকে আলাদাও করা যায় না; আলাদা করার চেষ্টাও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। ম্যাট রিডলী তার ‘এজাইল জিন’ বইয়ে সেজন্যই বলেছেন –

‘আমার কথা আরো একবার স্পষ্ট করে বলি। আমি মনে করি, মানুষের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে হলে প্রকৃতি এবং পরিবেশ দুটোকেই গোনায় ধরতে হবে। নতুন আবিস্কারের আলোকে বোঝা যাচ্ছে কীভাবে জিনগুলো মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে, আবার কীভাবে মানুষের ব্যাবহার জিনগুলোর প্রকাশভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। কাজেই বিষয়টা আর প্রকৃতি বনাম পরিবেশ (nature versus nurture) নয়, বরং পরিবেশ দিয়ে প্রকৃতি (nature via nurture)।

বংশানু আর পরিবেশ – আসলে আয়তক্ষেত্রের দুটি বাহুর মতো। একটি দৈর্ঘ্য,আরেকটি প্রস্থ। মানব প্রকৃতি নির্মাণে কার ভূমিকা বেশি- জিন না পরিবেশ? এ পশ্ন কেউ করলে এর জবাব হবে – আয়তক্ষেত্র তৈরিতে কার ভূমিকা বেশি – দৈর্ঘ্য নাকি প্ৰস্থ?

DNA Is Not Destiny, The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity, and identity; Ethan Discover Magazine, Watters, Nov. 2006 issue, Online link: http://discovermagazine.com/2006/nov/cover/?searchterm=Randy%20Jirtle

কিছু কিছু ব্যাপারকে পুরোপুরি জেনেটিক বলে মনে করা হয়। যেমন, যেমন, হান্টিংটন রোগ – এই রোগটি ১০০% জেনেটিক। এটা পরিবেশ নির্ভর নয়। আবার শিশুদের মাতৃভাষা রপ্ত করার বিষয়টিকে পুরোপুরি পরিবেশ নির্ভর হিসেবে দেখা হয়। কারণ দেখা গেছে যেকোনো শিশুকে যে কোনো দেশে রেখে বড় করা হলে – সেই দেশের ভাষা রপ্ত করে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। জিনগত বৈশিষ্ট্য মূখ্য ভুমিকা পালন করলে এমনটি হতে পারতো না। তবে – পুরোপুরি জেনেটিক এবং পুরোপুরি পরিবেশ – এই দুই চরমসীমার মধ্যকার অধিকাংশ বিষয় আশয়কেই আসলে জিন এবং পরিবেশের সুষম মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

তাহলে সমকামিতার ব্যাপারটি জন্মগত নাকি পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত?

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ‘জন্মগত’ বোলতে আমরা ঠিক কি বুঝব। জেনেটিক ফ্যাকটরকে যদি ‘জন্মগত’ ধরা হয়, তাহলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবটিও থেকে যাচ্ছে পুরোমাত্রায়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে মুখ্য কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা এই মুহূর্তে আসলে সরলীকরণই হবে। এ নিয়ে মূল বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এপিজেনেটিক্স নিয়ে অতি সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে ভালো পথ দেখাবে। শুধু একটি জিনের টার্ণ অন বা অফের মাধ্যমেই যে জীবদেহে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন হতে পারে এটা আমরা উপরের গবেষণাগুলো থেকেই দেখেছি। নোভা চ্যানেলে একবার একটা একটা ডকুমেন্টরী প্রদর্শিত হয়েছিল – ‘গোস্ট ইন ইয়োর জিনস’ নামে। সেই ডকুমেন্টরীতে সদৃশ যমজদের একটা ঘটনা দেখানো হয়েছিল যেখানে একই আইডেন্টিকাল টুইন (যারা ১০০% সদৃশ জিন দেহে বহন করে) হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একজন খুব স্বাভাবিক হয়ে বেড়ে উঠেছিল, অন্যজন হয়েছে মানসিক প্রতিবন্ধী । সব কিছুই যদি জিনকেন্দ্রিক হতো, তবে এটার আসলেই কোনো ব্যাখ্যা নেই। সব কিছু আসলে জিনকেন্দ্রিক নয়, আসলে খুব পরিষ্কার করে বললে- একই জিন হয়ত একেক জনের দেহে একেক ভাবে ক্রিয়া করে পরিবেশ থেকে পাওয়া সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে। এপিসেনেটিক্স সেই রহস্যের দুয়ারই উন্মোচন করছে ধীরে ধীরে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সদৃশ যমজ দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে কেনো একজন সমকামী, আর অন্যজন আবার বিষমকামী এপিজেনেটিক্সের প্রভাব গোনায় না ধরলে এর ভালো কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এপিজেনেটিক্সের এই পরীক্ষাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, জিনগত উপাদানের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবও প্রবলভাবেই রাজত্ব করে প্রবৃত্তি নির্মাণে। পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই জেলখানায় কিংবা বন্দি পরিবেশে অনেকে সমকামী প্রবৃত্তি প্রদর্শন করলেও জেল থেকে ছাড়া পেলে তাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। শুধু মানুষ নয়, চিড়িয়াখানায় কিংবা বন্দি পরিবেশে বহু প্রজাতি মুক্ত অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সমকামী আচরণ করে থাকে বলে প্রমাণ পেয়েছেন। কাজেই সমকামী আচরণ নির্মাণে পরিবেশ অনেকের মধ্যেই একটা খুব বড় নিয়ামক। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই যে পরিবেশ বদলে দিয়ে যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ভেবে নিলে ভুল হবে। সমকামিতার ব্যাপারটা আসলে একেকজনের কাছে একেক রকম। সমকামীদের সাথে কথা বললেই দেখা যাবে, এদের অনেকেই ছোটবেলা থেকেই তারা বিপরীতধর্মী লোকজনের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করতো না। এদের অনেকেই চেষ্টা করেও যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে পারেনি। অনেকে আবার হতাশায় আত্মহত্যাও করেছে এমন উদাহরণও আছে অনেক।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ডানহতি, তারা ডান হাতেই অধিকাংশ কাজ করেন ? সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে কেউ এটাকে স্বাভাবিক বলতে পারেন। কিন্তু যারা ছোটবেলা থেকেই বা হাতে লেখে বা কাজকর্ম করে, তারাও কি স্বাভাবিক নয়? তাদের এই বা হাতে লেখার প্রবৃত্তি কি জন্মগত নাকি পরিবেশের ফল বলা যাবে? অধিকাংশই এটাকে জন্মগত বলেই রায় দেবেন। তারা চেষ্টা করলেই দুই হাতেই সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন বলে মনে হয় না, যদিও খুঁজলে চেষ্টায় সব্যসাচী মানুষ হয়েছেন – এমন উদাহরণ পাওয়াও দুর্লভ হবে না। যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাপারটাও অনেকেই ডান হাতি- বা হাতির মতো প্রবৃত্তির ব্যাপার মনে করেন। কেউ কেউ চেষ্টায় বদলাতে পারেন, তবে অধিকাংশই বোধহয় পারেন না।

এমনো হতে পারে যে, যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলো অনেক ছোটবেলাতেই (অনেকের মধ্যে) স্থায়ী হয়ে যায়, অনেকটা আমাদের চোখের রঙ এর মতো। আমরা পরিবেশ পরিবর্তন করে পরে আর তা আর পরে বদলাতে পারি না। চেষ্টা করেও যারা পরবর্তী জীবনে যৌনপ্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না তাদেরটা হয়ত এজন্যই। তবে, অনেকে যেমন কন্টাক্ট লেন্স পরে চোখের কালো মনিকে নীল করে ফেলেন, সেরমকম চেষ্টা যে যৌনপ্রবৃত্তি নিয়েও অনেকে করেন না তা নয়। অনেকে সফল হন, অনেকে হন না। আরো একটা ভালো উদাহরণ দেয়া যাক। আমরা যারা পরিণত বয়সে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছি, তাদের ইংরেজি উচ্চারণে মাতৃভাষার একটা টান থেকেই যায়। ভারত থেকে যারা পাড়ি জমান তাদের থাকে ইন্ডিয়ান এক্সেন্ট। যারা ছেলেবেলায় ব্রাজিলে বড় হয়েছে, তাদের আছে ব্রাজিলিয়ান উচ্চারণ। এখন পরবর্তী জীবনে আমরা দেশ বদল করে আমেরিকায় এসেও আমাদের একসেন্ট খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারি কি? ব্রাজিলিয়ানের সেই স্প্যানিশ-ব্রাজিলান একসেন্টের টান রয়েই যায়, আমাদের অনেকের মধ্যে যেমন ইন্ডিয়ান এক্সেন্টের প্রভাব। তবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত ‘আমেরিকানাজড’ হওয়াতে অন্যের চেয়ে বেশি পারদর্শী। এরা মাতৃভাষার উচ্চারণগত প্রতিবন্ধকতা অনেকদূর অতিক্রম করে পরদেশী ভাষাটা ভালোই রপ্ত করতে পারেন, তারপরেও যারা খুব কেউকেটা তারা ধরে ফেলেন। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা একদমই অতিক্রম করা হয়ে উঠে না – একটা শব্দ উচ্চারণ করলেও তা নিজের টিপিকাল মাতৃভাষার এক্সেন্ট নিয়ে বেড়িয়ে আসে। যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাপারটাও হয়ত সেরকম। উচ্চারণের মতই সেই ছোটবেলাকার টান থেকেই যায় কারো কারো, কেউ কেউ হয়ত এটা অতিক্রমে বেশি পারদর্শী, কেউবা একদমই কম।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই আমাদের সমাজে থেকে যায় । অনগ্রসর সমাজে এই চাপ অনেক বেশি প্রবল। এই চাপ অতিক্রম করেও যারা নিজেদের সমকামী হিসেবে নিজেদের পরিচিত করে রাখতে পারেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা জৈবিক হবার সম্ভাবনাই বেশি। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের ‘ডু গেস হ্যাভ এ চয়েস’ প্রবন্ধে (২০০৬) একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে যা হয়ত অনেক পাঠককে ভাবনার খোড়াক যোগাবে-

‘যেহেতু ছোটবেলা থেকেই বিষমকামী সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে আসা অব্যাহতো চাপ সহ্য করে সমকামীদের বড় হতে হয়, এদের মধ্যে যারা শেষ পর্যন্ত সমকামী হিসেবে টিকে থাকেন, এবং নিজেদের সমকামী হিসবেই সমাজে পরিচিত করেন তারা যে সমকামের প্রতি একটা জিনগত তাড়না থেকেই এটি করেন তা বোধ হয় বোঝা যায়। যদিও সমকামীদের একটা অংশ তাদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে পারেন বলে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে, তারপরেও সমকামীদের একটা বড় অংশই তা পারেন না, কিংবা পারলেও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নয়।’

♦ রূপান্তরকামীতা আর উভকামিতার জগৎ

♦ গবেষণার রুদ্ধ দুয়ার খুললেন যারা

♦ গে মস্তিষ্ক এবং গে জিনের খোঁজে

♦ সমকামিতা কি কোনো জেনেটিক রোগ?

“সমকামিতা” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ