সুচেতনা,

এই পথে আলো জ্বেলে –এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;

সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ

—জীবনানন্দ দাশ

মহাবিশ্বসংক্রান্ত যে কোনো বিজ্ঞানের বই খুললেই আমরা দেখি সেটা অবধারিতভাবে শুরু হয় ‘বিগ ব্যাং’ বা মহাবিস্ফোরণ দিয়ে। সেই যে ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল তাঁর বিখ্যাত টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—তা দেখেই কিন্তু একধরনের ধারনা পাওয়া যায়, দূর অতীতে নিশ্চয় তারা খুব কাছাকাছি ছিল, খুব ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় গাঁটবন্দী হয়ে। আর সেই গাঁট- পাকানো অবস্থা থেকেই সবকিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আকস্মিক এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এটাই সেই বিখ্যাত ‘বিগ ব্যাং’-এর ধারণা। এ ধারণা অনুযায়ী, প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে অতি উত্তপ্ত এবং প্রায় অসীম ঘনত্বের এক পুঞ্জীভূত অবস্থা থেকে এক বিশাল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে আমাদের এই মহাবিশ্বের।

অবশ্য আজকে আমরা মহাবিশ্বকে যেভাবে দেখি, মহাবিশ্বের উষালগ্নে এর প্রকৃতি কিন্তু একদমই এরকম ছিল না, ছিল অনেকটাই আলাদা। আজকে আমরা যে চারটি মৌলিক বলের কথা শুনতে পাই —সবল নিউক্লীয় বল,দুর্বল নিউক্লীয় বল,তাড়িতচৌম্বক বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বলবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এই চারটি বল ‘সুপার ফোর্স’ বা অতিবল হিসেবে একসাথে মিশে ছিল। ওরকমভাবেই ছিল তারা মহাবিস্ফোরণের উষালগ্ন থেকে শুরু করে ১০ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রথম এক সেকেন্ড পর্যন্ত মহাবিশ্ব ছিল যেন জ্বলন্ত এক নিউক্লীয় চুল্লি। তাপমাত্রা ছিল একশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়েও বেশি। মহাবিশ্ব প্রথমে ছিল কোয়ার্ক-য়োন প্লাজমায় ভর্তি,আর এক সেকেন্ডের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল ইলেকট্রন,নিউট্রিনো ও কোয়ার্কের সম্মিলনে প্রোটন ও নিউট্রন। এর তিন মিনিট পর তাপমাত্রা একশো কোটি ডিগ্রির নিচে নামলে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরি হল ডিউটেরিয়াম,হিলিয়াম ও লিথিয়াম। তবু এই সময় থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর পদার্থ নয়,ফোটন বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যেই মহাবিশ্বের বেশির ভাগ শক্তি সন্নিহিত ছিল।

প্রায় চার লক্ষ বছর পর তাপমাত্রা খানিকটা কমে তিন হাজার ডিগ্রি কেলভিনে নেমে এলো। তারপরই কেবল প্লাজমা থেকে স্থায়ী পরমাণু গঠিত হবার মতো পরিবেশ তৈরি হতে পেরেছে। মহাবিশ্বের প্লাজমার কুয়াশার চাদর এ সময় ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে,পথ তৈরি হয় ফোটন কণা চলাচলের। আর তার পরই কেবল ফোটন বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ওপর জড় পদার্থের আধিপত্য শুরু হয়েছে। এর পর আরও অন্তত পঞ্চাশ কোটি বছর লেগেছে গ্যালাক্সি-জাতীয় কিছু তৈরি হতে। আমাদের গ্যালাক্সি,যাকে আমরা আকাশগঙ্গা নামে ডাকি,সেখানে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে। আর সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণমান গ্যাসের চাকতি থেকে প্রায় ৪৫০-৪৬০ কোটি বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল পৃথিবীসহ অন্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো।

আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান

বিগ ব্যাং-এর ইতিহাস পাঠের এই জায়গায় এসে একটি মজার তথ্য উল্লেখ করব, আর তথ্যের অভিব্যক্তিটি এতই শক্তিশালী যে, এটা আমাদের মতো কাঠখোট্টা বিজ্ঞান লেখকদেরও কাব্যিক করে তোলে প্রায়শই। বিষয়টা হলো, বিগ ব্যাং থেকে সবকিছুর শুরু বলে আমরা জানি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণের পর মুহূর্তে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম কিংবা লিথিয়ামের মতো মৌল তৈরি হলেও আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে মৌলগুলো কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও লৌহ—এগুলো কিন্তু সে সময় তৈরি হয়নি। এগুলো তৈরি হয়েছে অনেক অনেক পরে কোনো-না-কোনো নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ থেকে, যাদের আমরা মহাকাশে সুপারনোভা বলে জানি। ‘অনেক অনেক পরে’ বলছি কারণ, বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন,প্রথম নক্ষত্র তৈরি হয়েছিল বিগ ব্যাং ঘটার অন্তত ১০ থেকে ২০ কোটি বছর পর। আর বড় তারকার বিস্ফোরণ, মানে সুপারনোভার মতো ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে হয়তো সময় লেগেছিল আরো কয়েক কোটি বছর। তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো – আমাদের এই দেহ কাৰ্বন দিয়ে, কিংবা দেহের ভেতরকার হাড়গুলো ক্যালসিয়াম দিয়ে তৈরি হতে পেরেছে হয়তো এ জন্যই। কেননা সুদূর অতীতে কোনো-না-কোনো নক্ষত্র নিজেদের বিস্ফোরিত করে তার বহির্জগতের খোলস থেকে এই জীবনোপযোগী মৌলগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল মহাশূন্যে। অনেক পরে সেই মৌলগুলো শূন্যে ভাসতে ভাসতে জড়ো হয়েছে সূর্য নামক এক সাদামাটা নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণনরত এক সুনীল গ্রহে, এবং শেষ পর্যন্ত তৈরি করেছে প্রাণের বিবর্তনীয় উপাদান।

আমাদের ছায়াপথের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে অন্তত ২০ কোটি নক্ষত্র এভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, হয়তো আমার আপনার ভবিষ্যৎ জন্মকে সার্থক করে তুলবে বলে। আমরা সবাই আসলে নক্ষত্রের ধূলি— স্টারডাস্ট”। এর চেয়ে কাব্যিক অনুরণন আর কীই বা হতে পারে? সেজন্যই বোধ হয় লরেন্স ক্রাউস তাঁর ‘ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ গ্রন্থে বলেছেন?

আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে সবচেয়ে কাব্যিক যে সত্যটা আমি জানি তা হলো, আপনার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু একসময় লুকিয়ে ছিল একটি বিস্ফোরিত নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। অধিকন্তু, আপনার বাম হাতের পরমাণুগুলো হয়তো এসেছে এক নক্ষত্র থেকে, আর ডান হাতের গুলো এসেছে ভিন্ন আরেকটি নক্ষত্র থেকে। আমরা আক্ষরিকভাবেই সবাই নক্ষত্রের সন্তান, আমাদের সবার দেহ তৈরি হয়েছে কেবল নাক্ষত্রিক ধূলিকণা দিয়ে।

রসিকরাজ গ্যামো

ছোটবেলায় আমরা গোপাল ভাঁড়ের অনেক গল্প পড়তাম। গোপাল ভাঁড়ের একেকটা গল্প পড়তাম আর হাসির চোটে আমাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেত একেবারে। কিন্তু তখন কি কস্মিন কালেও জানতাম, গোপাল ভাঁড়ের চেয়েও রসিক এক বিজ্ঞানী আছেন, তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ না করলে বিগ ব্যাং-এর ইতিহাসটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

তিনি জর্জ গ্যামো। আমরা যে বিগ ব্যাং-এর কথা বলি সেই বৈজ্ঞানিক ধারণাটি বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক কৃতিত্ব অবশ্যই এই কৃতী পদার্থবিজ্ঞানীর; তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শ কেবল পদার্থবিদ্যা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তেজস্ক্রিয়তা থেকে শুরু করে এমনকি জীববিজ্ঞানেরও নানা শাখায় ছড়িয়ে রয়েছে। রুশদেশের এই রসিক আর খেয়ালী বিজ্ঞানী,যিনি আবার শখের যাদুকরও ছিলেন,প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে একক চেষ্টাতেই ‘বিগ-ব্যাং-এর ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন বলা যায়। সেজন্য অনেকে আজ তাকে অভিহিত করেন ‘বিগ ব্যাং-এর পিতা’ হিসেবেও।

Physicist Finds Out Why ‘We Are Stardust…’, Science News, June 25, 1999; কার্ল স্যাগ্যান তার কসমস বইয়ে বলেছেন, ‘স্টারস্টাফ’। “We’re made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.” – Carl Sagan, Cosmos

Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012, p 17.

গ্যামোর আদি নিবাস ছিল রাশিয়ায়। আমরা যে অষ্টম অধ্যায়ে বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যানের কথা জেনেছি, যিনি একসময় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের গাণিতিক সমাধান হাজির করেছিলেন মহাবিশ্বের প্রসারণ তুলে ধরতে, সেই আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান ছিলেন গ্যামোর শিক্ষক, পড়াতেন পেট্রোগ্রাডে ১৯২৩- ২৪ সালের দিকে”। বোঝাই যায়, গুরু মারা বিদ্যা ভালোই রপ্ত করেছিলেন গ্যামো।

গ্যামোর প্রতিভার বর্ণিল আলোকচ্ছটার সাথে রাশিয়ার বাইরের পৃথিবী পরিচিত হয়েছিল সেই ১৯২৮ সালেই। গ্যামো তখন জার্মানির গোটিংগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে পরিচিত হতে। গিয়েছিলেন অনেকটা তাঁর শিক্ষক অরেস্ট কোভলসনের জোরাজুরিতেই। গ্রীষ্মকালীন অবকাশটাতে কৃতী ছাত্রকে যেন উপোস করে কাটাতে না হয় সেজন্য একটা শিক্ষাভাতাও যোগাড় করে দিয়েছিলেন শিক্ষক মশাই। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নানামুখী গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। গ্যামো সেখানে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেললেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়কে ব্যাখ্যার জন্য সুড়ঙ্গ প্রভাব (‘টানেলিং এফেক্ট’)ব্যবহার করলেন,যা এত দিন কেবল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জগতেই ব্যবহৃত হতো। তাঁর এই নতুন ব্যাখ্যা সরাসরি পরীক্ষণ থেকে পাওয়া উপাত্তের সাথে মিলেও গেল অবিকল।

গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে রাশিয়া ফেরার পথে ভ্রমণপ্রিয় গ্যামো ভাবলেন, ফিরে যখন যাচ্ছিই, একটু না হয় ডেনমার্ক ঘুরে যাওয়া যাক। সেখানে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের দিকপাল নিলস বোর কী করে যেন গ্যামোর তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজের (সেটা তখনো কোথাও প্রকাশিত হয়নি) খোঁজ পেয়েছিলেন। ডেনমার্কে গ্যামোর সাথে সাক্ষাৎ করে আর তাঁর কাজ সামনাসামনি দেখেশুনে বোর এতটাই মুগ্ধ হন যে, কোপেনহেগেনে নিজের ইন্সটিটিউটে গ্যামোকে ফেলোশিপের প্রস্তাব দিয়ে দিলেন। গ্যামো মহা উৎসাহে কাজ শুরু করে দিলেন তখনই। কিন্তু গ্যামো চাইলে কি হবে, বাধা আসলো খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই। বোরের ইনস্টিটিউটে কাজ করতে করতে গ্যামো তখন (১৯৩০) রোমে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের এক সেমিনারে যোগদানের পাঁয়তারা করছিলেন। সোভিয়েত অ্যাম্বেসি থেকে বলা হলো তাঁর পাসপোর্টের মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না, এত জায়গায় ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে তাঁকে ‘ঘরের ছেলে ঘরে’ মানে সোজা সোভিয়েত ইউনিয়নে ফেরত যেতে হবে।

27 George Gamow, My World Line : An Informal Autobiography, Viking Adult; 1970

গ্যামো অগত্যা ফিরলেন রুশদেশে। স্ট্যালিনের জামানা চলছে তখন। গ্যামো নিজ দেশে ফিরে এমন এক জন্মভূমিকে দেখতে পেলেন যেখানে মহামতি স্ট্যালিন এবং তাঁর স্তাবকেরা শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান সবকিছুকেই মার্ক্সিজমের নাগপাশে বন্দী করে রেখেছেন। ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের মতো সেখানে সাহিত্য- সংস্কৃতি সৃষ্টির গৎবাঁধা ছক বাতলে দেওয়া হয়েছিল,এর অন্যথা হলে তাদের ‘কমিউনিস্ট-ধর্মানুভূতিতে’ আঘাত লাগত। বাংলা ব্লগের ব্লগারদের লেখায় ধর্মের সমালোচনা, কিংবা কোন কার্টুনিস্টের কার্টুন আঁকা কিংবা ‘বিড়াল’ নিয়ে নির্দোষ কৌতুকেও যেমন ধর্মের অনুসারীদের পিত্তি জ্বলে যায়,তেমনি স্ট্যালিনকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কমিউনিস্ট অনুসারীদের গায়ে লাল লাল ফোস্কা পড়ত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য কমিউনিস্ট জামানায় দুই লেখক – আন্দ্রেই সিনায়েভস্কি ও ইউলি দানিয়েলের বিচারের প্রহসনে। জেলখানায় সাত বছর বন্দী রাখা হয়েছিলো সিনায়েভস্কিকে, দানিয়েলের কপালে জুটেছিলো পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সলঝনিৎসনের উপন্যাস ‘ফার্স্ট সার্কেল’ (First Circle)-এ দেখানো হয়েছিল কিভাবে উপন্যাসের নায়ক শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনের শ্রমশিবিরে নিজেকে খুঁজে পায়। সলঝনিৎসনকে সে সময় দেশ ত্যাগ করতে কিংবা নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। আঁদ্রে শাখারভকে গোর্কিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই উদাহরণগুলো উল্লেখ করে একসময় আমি (অ.রা) একটা লেখা লিখেছিলাম ‘মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?’ (২০০৮) শিরোনামে যা বাংলা ব্লগস্ফিয়ারে পক্ষে-বিপক্ষে নানা তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল’৪। কেবল সাহিত্য নয়,স্ট্যালিন ও তাঁর আদর্শবাদী সৈনিকেরা ভাবতেন, বিজ্ঞানকেও মার্ক্সীয় মতবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, নইলে চলবে না। মার্ক্সীয় মতবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সময় সময় বিজ্ঞানের শাখাগুলোকে বিকৃত করতেও পিছপা হননি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শাখাটি ছিল জেনেটিকস বা বংশগতিবিদ্যা। রাশিয়া একসময় সারা পৃথিবীতেই জেনেটিকসের গবেষণায় শীর্ষস্থানে ছিল, অথচ স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় জেনেটিকসের ওপর গবেষণার লালবাতি জ্বলে

অভিজিৎ রায়, মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?, মুক্তমনা, সেপ্টেম্বর ০৩, ২০০৮ দ্র৷ মুক্তমনা ও সচলায়তন ব্লগে সে সময় (২০০৮) প্রকাশিত এ লেখায় স্ট্যালিনীয় জামানায় সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ওপর লাগাতার অত্যাচারের নমুনা পেশ করে বাম ঘরণার দেশীয় সৈনিকদের ভয়ংকর তোপের মুখে পড়েছিলাম। যথারীতি ‘পুঁজিবাদের দালাল’, ‘শোধনবাদী’ থেকে শুরু করে ‘ছাগল’-‘পাগল’সহ নানা উপাধি হজম করতে হয়েছিল। আমি (অ.রা) দিন কয়েক পর একটি প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম ‘মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?’ প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তরে’ শিরোনামে। অবশ্য তাতে খুব একটা লাভ হয়েছিল বলা যাবে না। এ লেখাটি এখনো অনেকের কাছে বাংলা ব্লগে মার্ক্সবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের আদি-অকৃত্রিম উৎস।

গিয়েছিল। তা হবে নাই বা কেন, মার্ক্সবাদকে বাঁচাতে বংশানুবিদ্যাকেও বিকৃত করতে পিছপা হননি শাসকেরা। এই উদ্দেশ্যে সে সময় লাইসেঙ্কো নামক এক ঠগ বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করা হয়”। যখন নিকোলাই ভাভিলভসহ অন্য বিজ্ঞানীরা লাইসেঙ্কোর তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দেন, তখন স্ট্যালিন তাঁদের সব কটাকে ধরে গুলাগে পাঠিয়ে দেন। ভাবিলভকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়°। শুধু ভাভিলভ নয়, স্ট্যালিনের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে সে সময় আরো প্রাণ হারিয়েছিলেন কার্পেচেঙ্কো,সালমোন লেভিট, ম্যাক্স লেভিন,ইস্রায়েল আগলের মতো বিজ্ঞানীরা। লাইসেঙ্কোর পাশাপাশি স্ট্যালিন জামানায় ওলগা লেপেশিনস্কায়া নামের আরেক প্রতারক বিজ্ঞানীকে প্রমোট করা হয়েছিল উদ্দেশ্য সেই ‘পুঁজিবাদী জেনেটিকস’ সরানো। বিজ্ঞানকে অবশ্যই শ্রমজীবী বা প্রলেতারিয়েতের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে, তা নইলে চলবে না—এটাই বিজ্ঞান সম্পর্কে স্ট্যালিনীয় ঘরানার মানুষদের ‘বৈজ্ঞানিক থিওরি’।

অভিজিৎ রায়, লাইসেঙ্কোইজম, মুক্তমনা, নভেম্বর ০১, ২০০৮।

নিকোলাই ভাভিলভকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও সেটাকে শেষ পর্যন্ত ২০ বছর কারাদণ্ডে নামিয়ে আনা হয়, যদিও এর দুবছরের মধ্যে, ১৯৪৩ সনে, ভাভিলভ কারাগারেই মারা যান।

স্টালিনীয় আমলে বিজ্ঞানীদের ওপর লাগাতার অত্যাচার এবং বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান প্রচারের সাথে পাঠকেরা আরো বিস্তৃতভাবে পরিচিত হতে চাইলে অনন্ত বিজয় দাশের লেখা ‘সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লবঃ লিসেঙ্কো অধ্যায়’ (শুদ্ধস্বর) বইটি পঠিতব্য।

কেবল জীববিজ্ঞানী কিংবা বংশগতিবিদেরা নয়, সোভিয়েত পদার্থবিদেরাও সে সময় আগ্রাসন থেকে রেহাই পাননি। আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করার পর,ব্যাপারটা মার্ক্সিজমের সাথে ‘সংগতিপূর্ণ’ মনে না করায় ‘সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া’ প্রকাশ করা হয় রিলেটিভিটিকে ‘নস্যাৎ’ করে। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত মার্ক্সবাদী দার্শনিক তাঁর তখনকার লেখায় বলেছিলেন।

‘আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটা প্রলেতারিয়েতদের কাছে গ্রহণীয় নয়’।

এই নির্বোধ মন-মানসিকতা জর্জ গ্যামোর সহ্য হয়নি। তা হবেই বা কেন। কিছুদিন আগেই নিলস বোরের গবেষণাগারে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ওপর হাতে- কলমে কাজ করে এসেছেন। অথচ দেশে এসে দেখলেন, সেখানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্বকে দেখা হচ্ছে ‘অপবিজ্ঞান’ আর ‘মার্ক্সিজম- লেনিনিজম’-এর সাথে অসংগতিপূর্ণ বিষয় হিসেবে”। এই সব কূপমণ্ডূকতার প্রতিবাদ করায় জর্জ গ্যামো স্ট্যালিনীয় বাহিনীর কোপানলে পড়লেন। হয়তো মারাই পড়তেন ভাভিলভের মতো, কিংবা বছরের পর বছর থাকতে হতো শ্রম- শিবিরে, কিন্তু তার আগেই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে সস্ত্রীক পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিভাবে পালাতে চেয়েছিলেন সে-ও এক ইতিহাস। শুনলে মনে হবে যেন কোনো হিন্দি মুভির প্লট। তিনি কয়েকটা ডিম, চকলেট, স্ট্রবেরি এবং দুই বোতল ব্র্যান্ডি বগলদাবা করে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে একটা ছোট নৌকায় (এ নৌকাগুলো ‘কায়াক’ নামে পরিচিত) উঠে পড়লেন। উদ্দেশ্য কৃষ্ণ সাগরে ১৭০ মাইল পাড়ি দিয়ে তুরস্ক পৌঁছবেন। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা প্যাডেল করে সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত নাকানিচুবানি খেয়ে মাঝপথে তীরে এসে আছড়ে পড়লেন। হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল দিন কয়েক।

জেনেটিকসকে যেমন ‘পুঁজিবাদী বিজ্ঞান’ হিসেবে অভিহিত করে হটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার একটা সময় বিগ ব্যাং-এরও বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল কমিউনিস্ট রাশিয়ায়। বলা হয়েছিল, বিগ ব্যাং-এর ধারণা মার্ক্সিস্ট ভাবধারার সাথে একেবারেই সংগতিপূর্ণ নয়, ওটা ‘বুর্জোয়া বিজ্ঞান’। যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে কথা বলতেন তাদের ওপর নেমে এসেছিল রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। যেমন, ১৯৩৭ সালে নিকোলাই কোজারভ নামের এক বিজ্ঞানী ছাত্রদের মাঝে বিগ ব্যাং মডেল নিয়ে আলোচনা করায় তাঁকে ধরে শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাচার করা হয়েছিল ভসেভলদ ফ্রেডরিকস এবং মাতভেই ব্রনস্টেইননের মতো বিজ্ঞানীদের ওপরেও, করণ তাঁরা বিগ ব্যাং তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। গ্যামো রাশিয়া ছেড়ে পালানোর পর তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ‘আমেরিকান মুরতাদ’ (Americanized apostate) হিসেবে চিহ্নিত করে বিচারের প্রহসনও করা হয়েছিল।

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007

সে যাত্রা দেশ ছেড়ে পালাতে না পারলেও একসময় ঠিকই সুযোগ বুঝে ব্রাসেলস হয়ে আমেরিকা চলে এলেন গ্যামো। যোগ দিলেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে,শিক্ষক হিসেবে।

সেখানেই রালফ আলফারের সাথে তাঁর পরিচয়। আলফার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন পিএইচডি করার জন্য। আলফারের সাথে মিলে ‘বিগ-ব্যাং’-এর ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন গ্যামো। মহাবিশ্ব যে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, সেটা ততোদিনে হাবলের আবিষ্কারের কল্যাণে জানা ছিল গ্যামোর। গ্যামো ভাবলেন, সেই প্রসারণের ভিডিও টেপটিকে যদি পেছনের দিকে চালানো যায়,তবে সেটা নিশ্চয় একটা আদিম অবস্থায় এসে থামবে। তিনি এর নাম দিলেন ‘ইয়েম’। গ্যামো আর আলফার মিলে এই ইয়েম নামের সেই আদিম অবস্থা তথা বিগ ব্যাং-এর গাণিতিক সিমুলেশন করবেন বলে ঠিক করলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে গ্যামো বা আলফার কেউ নিজে থেকে ‘বিগ ব্যাং’ শব্দটি চয়ন করেননি। গ্যামোর ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে আর এক প্রখ্যাত তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক হয়েল সর্বপ্রথম এই ‘বিগ ব্যাং’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। হয়েল ছিলেন বিগ-ব্যাং তত্ত্বের বিপরীতে স্থিতিশীল অবস্থা (Steady State) নামে মহাবিশ্বের অন্য একটি জনপ্রিয় মডেলের প্রবক্তা। হয়েলের তত্ত্বের সাথে প্রথম দিকে যুক্ত ছিলেন কেম্ব্রিজ কলেজের হারমান বন্ডি, থমাস গোল্ড আর পরবর্তীকালে একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাঁর নাম জয়ন্ত নারলিকর। ১৯৪০ সালে একটি রেডিও প্রোগ্রামে গ্যামো আর তাঁর অনুসারীদের ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে বেশ বাঁকা সুরেই অধ্যাপক হয়েল বললেন,‘হা সেই উত্তপ্ত বিগ ব্যাং এই বিস্ফোরণের ধারণা যদি সঠিকই হবে,তবে তো এর ছাই-ভস্ম এখনও কিছুটা থেকে যাওয়ার কথা। আমাকে ‘বিগ ব্যাং’-এর সেই ফসিল এনে দেখাও, তারপর অন্য কথা।’ এর পর থেকেই বিগ-ব্যাং শব্দটি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন করে নেয়। সে যা-ই হোক, আলফারের পিএচডির শেষ পর্যায়ে আলফার ও গ্যামো যুক্তভাবে ‘Physical Review’ জার্নালের জন্য ‘Origin of the Chemical Elements’ শিরোনামে একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। আর এখানেই রসিকরাজ গ্যামো বিজ্ঞানজগতের সবচাইতে বড় রসিকতাটি করে বসলেন। জার্নালে ছাপানোর আগে তিনি তাঁর বন্ধু আর এক স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ হ্যানস বিথের (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক) নাম তাঁকে না জানিয়েই প্রবন্ধটির লেখক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরে কারণ হিসেবে বলেছিলেন, ““আলফার’ আর ‘গ্যামো’ এই দুই গ্রিক ধরনের নামের মাঝে ‘বিটা’-জাতীয় কিছু থাকবে না,এ হয় নাকি? তাই বিথেকে দলে নেওয়া!” সত্য সত্যই ১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিলে এই তিন বিজ্ঞানীর নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, আর গ্যামোর রসিকতাকে সত্যি প্রমাণিত করে পেপারটি এখন ‘আলফা- বিটা-গামা পেপার’ (a, B, y paper) নামেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সেই প্রবন্ধটিতে কী বলেছিলেন গ্যামো? তিনি ধারণা করেছিলেন যে, একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যদি মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেই ভয়ংকর বিকিরণের কিছুটা স্বাক্ষর, মানে বিকিরণ-রেশের কিছুটা এখনো বজায় থাকার কথা। গ্যামো হিসাব কষে দেখালেন যে, সৃষ্টির আদিতে যে তেজময় বিকিরণের উদ্ভব হয়েছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে তার বর্ণালি তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে সেটা এখন পরম শূন্য তাপমাত্রার ওপরে ৫ ডিগ্রি কেলভিনের মতো হওয়া উচিত। এই তেজময় বিকিরণের অবশেষকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ‘মহাজাগতিক পশ্চাদপট বিকিরণ’ বা ‘cosmic background radiation’। মহাশূন্যে এই বিকিরণের প্রকৃতি হবে মাইক্রোওয়েভ বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ। সহজ কথায় বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করা যাক। সৃষ্টির আদিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল যেন একটি উত্তপ্ত মাইক্রোওয়েভ চুল্লি, যা এখন ঠান্ডা হয়ে ৫ ডিগ্রি কেলভিনে এসে পৌঁছেছে। এই ব্যাপারটিই ধরা পড়ল ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসনের পরীক্ষায়, গ্যামোর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হবার ১৬ বছর পর। গ্যামোর সেই গবেষণাপত্রটির কথা তত দিনে ভুলেই গিয়েছিল সবাই। কিন্তু সেখানে যাবার আগে আমাদের আরেকজন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীর কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

জর্জ লেমিত্রি ও তাঁর ‘আদিমতম কণা’

বিগ ব্যাং-এর কথা বললে এর পেছনে আরেকজন ব্যক্তির অবদানের কথা উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে। তিনি হলেন জর্জ হেনরি লেমিত্রি (Georges Lemaitre),বিগ ব্যাং তত্ত্বের আর একজন প্রবক্তা, যিনি ছিলেন একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং সেই সাথে ধর্মযাজক। নাস্তিক গ্যামোর মতো ধর্মযাজক লেমিত্রিও কিন্তু বিগ ব্যাং-এর পিতা খেতাব পাবার যোগ্য দাবিদার,এবং অনেকে সেটা তাকে ডাকেনও।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা থেকে প্রাপ্ত ক্ষেত্র সমীকরণের একটা সমাধান হাজির করেছিলেন লেমিত্রি, বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যানের মতোই। গ্যামোর মতো তিনিও ছিলেন মহাজাগতিক কালপঞ্জির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন প্রকৌশলী (পুরকৌশলী) হিসেবে, বেলজিয়ামের ক্যাথলিক লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়াম আক্রমণ করলে তাঁর পড়াশোনায় সাময়িক ছেদ পড়ে। তিনি ‘আর্টিলারি অফিসার’ হিসেবে বেলজীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন আর সেখানে কাজ করেন চার বছরের জন্য। বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি সিভিল ইঞ্জিয়ারিং-এ আর না ফিরে গিয়ে পদার্থবিদ্যা এবং গণিত নিয়ে উৎসাহী হয়ে পড়েন তিনি। ১৯২০ সালে অর্জন করেন পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি। পাশাপাশি ধর্মযাজকের পেশায়ও উৎসাহী হয়ে পড়েন তিনি। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘সত্যে পৌঁছানোর দুইটি পথ। আমি দুটোই অনুসরণ করতে মনস্থ হলাম’।

পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি সে সময়কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের সাহচর্য লাভ করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এডিংটন তাঁর গাণিতিক দক্ষতা এবং পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এডিংটন তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ‘তুখোড় এক ছাত্র—করিৎকর্মা, স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং গণিতে দক্ষ’। লেমেত্রি একসময় কেম্ব্রিজের পাঠ চুকিয়ে চলে গেলেন আমেরিকায়। এমআইটিতে করলেন পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয়বারের মতো পিএচডি।

১৯২৫ সালে তিনি বেলজিয়ামে ফিরে গিয়ে তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে যোগ দিলেন। সেখানেই তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণের সমাধানের ওপর ভিত্তি করে নিজের মহাজাগতিক মডেল তৈরি করে ফেললেন। এই সমাধান ছিল অনেকটা পূর্বসূরি ফ্রিডম্যানের মতোই। এ সমাধানে মহাজাগতিক ধ্রুবক গোনায় ধরার দরকার পড়েনি তাঁর। তাঁর সমাধান থেকে বেরিয়ে এল মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, সময়ের ঘড়িকে পেছনের দিকে চালিয়ে তিনি একদম শুরুর মানে ব্রাহ্ম-মুহূর্তের একটা ছবিও আঁকলেন তাঁর গণিত আর বিজ্ঞানের কল্পনায়, কাব্যিকভাবে সে সময়টাকে অভিহিত করলেন ‘A Day without yesterday’ হিসেবে। তিনি এই মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাকে চেপে ঠেসে ঘন সন্নিবদ্ধ এক ছোট্ট মহাবিশ্বে পরিণত করলেন, আর তাকে ডাকলেন ‘প্রাইমিভাল এটম’ বা আদিম কণা নামে।

লেমেত্রির কাছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারটা ছিল সেই আদিম কণা নামের শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় কণাটির অবক্ষয়, যা থেকেই তৈরি তৈরি হয়েছে এই বিশ্বজগৎ4। লেমেত্রি তাঁর আদিম কণা তত্ত্ব আর মহাবিশ্বের প্রসারণের মহা উৎসাহী হয়ে উঠলেও তাঁর উৎসাহের বেলুন কিন্তু রাতারাতি চুপসে গেল। আর চুপসে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন স্বয়ং।

আইনস্টাইনের মাথায় তখন ‘স্থিতিশীল মহাবিশ্বের’ ভূত। তাঁর নিজের সমীকরণেই মহাবিশ্বের প্রসারণের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকলেও মহাজাগতিক ধ্রুবক ঢুকিয়ে সেটাকে স্থিতিশীল রূপ দিয়ে রেখেছেন তিনি। ফ্রিডম্যান কিংবা লেমেত্রি, যাঁরাই মহাজাগতিক ধ্রুবকের বাইরে গিয়ে সমাধান হাজির করছেন, তাঁদেরকে কান মলে দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাই ১৯২৭ সালে ব্রাসেলসের একটা সেমিনারে লেমিত্রি যখন তাঁর মহাজাগতিক মডেল আইনস্টাইনের সামনে তুলে

Lemaître later summarized his theory as thus: “The primeval atom hypothesis is a cosmogenic hypothesis which pictures the present universe as the result of the radioactive disintegration of an atom”.

ধরলেন, আইনস্টাইন বিনা বাক্য ব্যয়ে বাতিল করে দিলেন এই বলে, “তোমার ক্যালকুলেশন ঠিকি আছে, কিন্তু তোমার ফিজিকসটা তো বাপু জঘন্য’।

কিন্তু আইনস্টাইনের ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। ১৯২৯ সালে হাবল যখন মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে সে সময়কার ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপের (হুকার প্রতিফলক) সাহায্যে প্রমাণ হাজির করলেন যে মহাবিশ্ব আসলে প্রসারিত হচ্ছে, তখন কিন্তু আইনস্টাইনই ভুল প্রমাণিত হলেন, আর লেমেত্রি হলেন সঠিক।

লেমেত্রি নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছিলেন। নিজের তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ পেলে কার না খুশি লাগে। কিন্তু লেমেত্রি যত না খুশি হলেন, ধর্মের চিরন্তন ধ্বজাধারীরা মনে হয় খুশি হলেন তার চেয়েও ঢের বেশি। তাঁরা বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ের সাথে এর মিল খুঁজতে শুরু করলেন, আর ‘বিগ ব্যাং’ কিংবা আদি কণাকে হাজির করলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে। যেমন ১৯৫১ সালে পোপ (Pope Pius XII) বলেছিলেন,

আজকে বিজ্ঞান শতাব্দী পাড়ি দিয়ে একটি জায়গায় পৌঁছেছে যখন সেই আদিম ফিয়াট লাক্স (লেট দেয়ার বি লাইট)-কে অবলোকন করার মতো পরিস্থিতি এসেছে—যে আদিম অবস্থা থেকে আলো ও শক্তির বিকিরণ ঘটেছে, আর উৎক্ষিপ্ত কণাগুলো দ্বিখণ্ডিত আর চূর্ণ হয়ে লক্ষ-কোটি ছায়াপথে পরিণত হয়েছে। কাজেই সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক কাঠামো থেকে পাওয়া ফলাফলের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত যে,এই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার হাতে। যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে,আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।

লেমেত্রি যেহেতু ধর্মযাজক ছিলেন, ছিলেন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী একজন বিজ্ঞানী, সেহেতু কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে পোপের এই উক্তিতে লেমেত্রি যারপরনাই খুশি হয়ে বগল বাজাবেন। তা হয়নি। লেমেত্রি ধার্মিক হলেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনিষ্ঠ এক মানুষ। আদিম কণার ধারণা যেটাকে আধুনিক বিগ ব্যাং-এর সার্থক প্রতিভাস বলে মনে করা হয়, সেটা তিনি পেয়েছিলেন নিগূঢ় গণিত আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে, কোনো ধর্মীয় ঐশী মন্ত্রে নয়। তিনি সেটা সোজাসুজি বলতেনও, ‘কোনো ধর্মীয় চেতনা আমাকে মহাজাগতিক মডেল নির্মাণে কখনোই অনুপ্রাণিত করেনি’। তিনি কূপমণ্ডূক ধর্মবাদীদের মতো বাইবেলের আয়াতে বিজ্ঞান খোঁজা কিংবা বিজ্ঞান আর ধর্মের গোঁজামিল দেওয়াকে সবসময়ই অপছন্দ করতেন। তাই পোপ যখন বাইবেলকে ঐশী-গ্রন্থ বানাতে বিগ ব্যাং-কে সাক্ষীগোপাল হিসেবে হাজির করলেন, তখন তিনি এর জবাবে বললেন, “আমি যত দূর দেখছি, এই তত্ত্ব অধিপদার্থবিদ্যা আর ধর্মের চৌহদ্দির বাইরের জিনিস’। শুধু তা-ই নয়, পোপ যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ‘ছেলেমানুষি’ আর না করেন, সেজন্য তিনি ভ্যাটিকান মানমন্দিরের পরিচালক ড্যানিয়েল ও’কনেলের সাথে দেখা করলেন। ভবিষ্যতে পোপ যেন মহাজাগতিক ব্যাপারে তাঁর লম্বা নাকটা আর না গলান—ব্যাপারটা দেখতে পরিচালক মশাইকে অনুরোধ করে আসেন লেমিত্রি।

পরবর্তী ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সে সময়কার পোপ কিন্তু লেমেত্রির অনুরোধ ঠিকই রেখেছিলেন। বিগ ব্যাং-এর ব্যাপারে তিনি আর কখনোই কোন অভিমত দেননি, করেননি ‘আম গাছে নিমের সন্ধান’35। আজকের দিনে জাকির নায়েক আর হারুন ইয়াহিয়ার অনুসারীরা, যাঁরা সুযোগ পেলেই তাদের শতাব্দী- প্রাচীন ‘বিজ্ঞানময় ধর্মগ্রন্থ গুলোর মধ্যকার নানা আয়াতের সাথে বিগ ব্যাং-এর মিল খুঁজে পান, তাঁরা ধর্মযাজক লেমেত্রির এই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারেন”।

প্রমাণ মিলল বিগ ব্যাং-এর

গ্যামোর সেই বিখ্যাত আলফা-বিটা-গামা পেপারের কাহিনিতে আরেকবার ফিরে যাওয়া যাক। গ্যামো আর আলফার বুঝেছিলেন, মহাবিস্ফোরণের পর থেকে শুরু করে তিন লক্ষ আশি হাজার বছর পর্যন্ত মহাবিশ্ব অস্বচ্ছ গোলকের মতো ছিল অনেকটা। প্লাজমা অবস্থায় পরমাণুরা জোড় বাঁধতে পারেনি। প্রায় চার লক্ষ বছর পর তাপমাত্রা খানিকটা কমে তিন হাজার ডিগ্রি কেলভিনে নেমে এল। ঐ সময়টার পরই কেবল স্থায়ী পরমাণু গঠিত হবার মতো পরিবেশ তৈরি হতে পেরেছে। এই সময়টাকে বলে রিকম্বিনেশন বা পুনর্মিলনের যুগ। এ সময়ই মহাবিশ্ব ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আর আলোক কণা প্লাজমার খাঁচায় আটকে না থেকে পাড়ি দিতে শুরু করে অন্তবিহীন পথ। গ্যামো, আলফার আর আলফারের আরেক সঙ্গী হারমান তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, বিগ ব্যাং যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সেই

ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান অনুসন্ধানের অপচেষ্টা নিয়ে আমি (অ.রা) বহু আগে একটা লেখা লিখেছিলাম ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ নামে। লেখাটি আরেকটু বিবর্ধিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয় রায়হান আবীরের সাথে যুগপৎভাবে লিখিত ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ (শুদ্ধস্বর, ফেব্রুয়ারি, ২০১১) বইয়ে। সহব্লগার নাস্তিকের ধর্মকথাও এই বিষয় নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন ব্লগে। ধর্মে বিজ্ঞান খোঁজার প্রয়াসকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘আম গাছে নিমের সন্ধান’ হিসেবে। লেখাটি মুক্তমনার সংকলনগ্রন্থ ‘বিশ্বাস ও বিজ্ঞান’ (চারদিক, ২০১২)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালামও লেমিত্রির মতোই বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরআনের আয়াতের সাথে মেশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন,

‘বিগ ব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোনো ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে? তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?’

আলোর অপভ্রংশ আমাদের এখন খুঁজে পাবার কথা। সেটাই হবে বিগ ব্যাং-এর ফসিল, যেটার জন্য হয়েল আর গোল্ডেরা উৎসুক ছিলেন, আর ওটার অনুপস্থিতির সুযোগে মহাবিস্ফোরণের সমর্থকদের দেদারসে ব্যঙ্গ করেছেন। গ্যামোরা জানতেন, রিকম্বিনেশন যুগের পর থেকে মহাবিশ্ব হাজার গুণ প্রসারিত হয়েছে। তাই যে আলোক তরঙ্গ দেখবার প্রয়াস নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা আজকের দিনে হবে মোটামুটি ১ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি কোনো তরঙ্গ। অর্থাৎ, তড়িচ্চুম্বকীয় পরিসীমায় যাকে শনাক্ত করা যাবে বেতার তরঙ্গ হিসেবে। আর এই বিকিরণের তাপমাত্রা হবে পাঁচ ডিগ্রি কেলভিনের মতো।

মুশকিলটা হলো পেপারটা প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা ভুলে গিয়েছিল সবাই। আসলে গ্যামোর সময়ে মহাবিশ্বের প্রান্তিক বিষয় নিয়ে গবেষণাগুলোকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল ধারা হিসেবে না দেখে দেখা হতো পাগলাটে বিজ্ঞানীদের কল্পনাবিলাস হিসেবে। আরেকটা মূল কারণ অনেকে মনে করেন জর্জ গ্যামোর স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামি আর রঙ্গপ্রিয়তা”। আলফা-বিটা- গামা নামের পেপার বানানোর জন্য বিথের নাম তাঁকে না জানিয়েই লেখক তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন গ্যামো, আমরা সেটা আগেই জেনেছি। এ ধরনের অনেক কিছুই গ্যামো করতেন, যার কারণে গ্যামোকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না তাঁর সহকর্মীরা কিংবা অন্যান্য রাশভারী গবেষকেরা। গ্যামো একবার গণনা করে দেখালেন, ঈশ্বর মশাই নাকি পৃথিবী থেকে ৯.৫ আলোকবর্ষ দূরে থাকেন। গণনার হিসাবটা এসেছিল ১৯০৪ সালে জাপান-রাশিয়া যুদ্ধের সময়, রাশিয়ার কিছু চার্চ নাকি যুদ্ধের ভয়াবহতা কমানোর জন্য বিশেষ গণপ্রার্থনার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সে প্রার্থনায় তাৎক্ষণিক কোনো ফল না হলেও বেশ ক’বছর পর ১৯২৩ সালের দিকে ক্যান্টো ভূমিকম্পে জাপানের বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এ থেকে রসিকরাজ গ্যামো সিদ্ধান্তে আসেন, ঈশ্বরের অভিশাপ আলোর বেগে এসে পৌঁছাতে যে সময় লেগেছে তাতে বোঝা যায় ঈশ্বর থাকেন পৃথিবী থেকে ৯.৫ আলোকবর্ষ দূরে! তিনি একটা সময় বিজ্ঞানী হয়েলকে নিয়ে বাইবেলের জেনেসিসের আদলে নিজস্ব এক নতুন জেনেসিসও লিখেছিলেন। এর পাশাপাশি ছিল তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা মজাদার ‘মিস্টার টম্পকিন্স’ সিরিজ। বিজ্ঞানের ফ্যান্টাসি মিশিয়ে নানা ধরনের গালগপ্প বানাতেন গ্যামো। এমনি একটা বইয়ে (মিস্টার টম্পকিন্স ইন ওয়ান্ডারল্যন্ড) তিনি এমন একটা রাজ্যের কল্পনা করলেন যেখানে আলোর গতি প্রতি ঘণ্টায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার। ফলে সেই রাজ্যের সাইকেল আরোহীরা সাইকেল চালাতে চালাতেই সময়ের শ্লথতা কিংবা দৈর্ঘ্যের সংকোচনের মতো আপেক্ষিকতার প্রভাবগুলো চোখের সামনে দেখতে আর অনুভব করতে পারেন। বিজ্ঞানের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোর আর কল্পনাবিলাসী

Simon Singh, Big Bang: The Origin of the Universe, HarperCollins; 2005

পাঠকেরা এগুলোতে নির্মল আনন্দ পেলেও গ্যামোর প্রতিপক্ষদের কাছে এগুলো ছিল স্রেফ ছেলেমানুষি, আর তুচ্ছ। তাঁর ছাত্র আলফারের সমস্যা হয়েছিল আরো বেশি। গ্যামোর তদারকিতে পিএইচডি করায় অনেকেই আড়ালে-আবডালে বলতেন, ‘জোকারের আন্ডারে’ পিএইচডি করছেন আলফার। যদিও মহাজাগতিক বিকিরণের মূল গণনাগুলো করেছিলেন আলফারই।

অবশ্য তাঁদের গবেষণাকে ভুলে যাবার পেছনে গ্যামোর স্বভাবজাত তারল্যই একমাত্র কারণ ছিল না। গ্যামো নিজেও একটা সময় পদার্থবিজ্ঞানের, বিশেষত মহাবিশ্বের প্রান্তিক গবেষণা বাদ দিয়ে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে উৎসাহী হয়ে পড়েন, এবং ডিএনএর রহস্যভেদ করা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেন। আলফারও একাডেমিয়া ছেড়ে দিয়ে আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ কোম্পানি জেনেরাল ইলেকট্রিকে (GE) গবেষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, আর আলফারের সঙ্গী হারমান যোগ দিলেন জেনেরাল মোটরসে। এভাবেই ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল বিগ ব্যাং নিয়ে গ্যামোর গবেষণা, একসময় পড়ল বিস্মৃতির ধুলোর পুরু স্তর। ‘আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড’ বলে কথা!

এর পরের দশ বছর এভাবেই চলেছিল। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ রবার্ট ডিকি ও জিম পিবলস স্বাধীনভাবে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসেন যে বিগ ব্যাং-এর প্রমাণ যদি কিছু থেকে থাকে তা থাকবে সেই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের মধ্যেই। তাঁরাও গ্যামোর কাছাকাছিই ফলাফল পেয়েছিলেন। তাঁদের হিসাব ছিল, বিকিরণের তাপমাত্রা হবে ১০ ডিগ্রি কেলভিন বা তার নিচে, আর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার। তাঁরা গ্যামো আর তাঁর দলের মতোই একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করার চিন্তা করছিলেন এ নিয়ে। কিন্তু গবেষকদের গবেষণাপত্রে যা-ই থাকুক না কেন, বাস্তবে এর খোঁজ তখনো পাওয়া যায়নি।

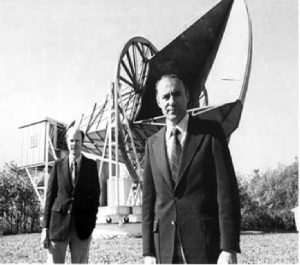

আসলে মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের খোঁজ পাওয়াটা একটা সৌভাগ্যপ্রসূত ঘটনাই বলতে হবে। ১৯৬৫ সালের দিকে আমেরিকার নিউ জার্সির বিখ্যাত বেল ল্যাবে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন বেতার যোগাযোগের মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নিয়ে কাজ করছিলেন। এমন নয় যে, কোনো তরঙ্গ-ফরঙ্গ খোঁজার মতো কোনো কিছু তাঁদের মাথায় ছিল। তাঁদের লক্ষ্য আসলে ছিল উপগ্রহ যোগাযোগব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ করা। বেল ল্যাবের অনতিদূরে ক্রেফর্ড হিল বলে একটা জায়গায় ৬ মিটার (প্রায় ২০ ফুট) লম্বা একটা ‘হর্ন এন্টেনা’ পড়ে ছিল। এই একসময় বেল ল্যাবের ‘ইকো প্রজেক্ট’ বলে একটা প্রকল্পে এটা ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে সেই প্রকল্প থেকে যন্ত্রটাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওটা ওভাবেই পড়ে ছিল। পরিত্যক্ত এই এন্টেনাকে রেডিও টেলিস্কোপের মতো কোনো কিছুতে স্থানান্তরিত করা যায় কি না, এ নিয়ে কাজ করতেই মূলত উদ্যোগী হন পেনজিয়াস আর উইলসন। তাঁরা বেল ল্যাব থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন যাতে এই এন্টেনা ব্যবহার করে তাঁরা অন্তত কিছুদিন আকাশের দিকে তাক করে বেতার তরঙ্গ অনুসন্ধান করতে পারেন।

কিন্তু অনুসন্ধান করতে চাইলে কী হবে, আকাশের যেদিকেই এন্টেনা তাক করেন না কেন, তাঁরা দেখেন এক অপ্রীতিকর আওয়াজ বা নয়েজ এসে সব ভজকট লাগিয়ে দিচ্ছে। এই নয়েজের মাত্রা এমনিতে খুবই কম, কিন্তু এ থেকে কোনোভাবেই মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না যে! এমন নয় যে এই আওয়াজ তাঁদের কাজে খুব বেশি সমস্যা করছিল। সাধারণত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ ধরনের নয়েজকে সিস্টেমের ভ্রান্তি ধরে নিয়ে মূল কাজে এগিয়ে যান, কিন্তু পেনজিয়াস আর উইলসন নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েই রইলেন—তাঁরা এই আওয়াজের উৎস খুঁজে বের করবেন বলে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে নয়েজের উৎস হয়ে থাকে দুই ধরনের। এই নয়েজ আসতে পারে কোনো বহির্জাগতিক উৎস থেকে, কিংবা হতে পারে কোনো যন্ত্রের নিজস্ব ত্রুটির কারণে। প্রথমে বহির্জাগতিক কোনো উৎস ঝামেলা পাকাচ্ছে কি না সেটা সন্ধান করলেন এই দুই বিজ্ঞানী। হর্ন এন্টেনার কাছাকাছি অবস্থিত কোনো বৃহৎ তড়িৎ-আবিষ্ট ল্যান্ডমার্ক কিংবা কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারণে এই বৈদ্যুতিক সংকেত তাঁদের এই হর্ন এন্টেনায় ধরা পড়ছে কি না তার খোঁজ করলেন। ফলাফল সেই শূন্য। এমনকি একসময় আকাশ পর্যবেক্ষণ বাদ দিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকেও তাঁদের টেলিস্কোপ তাক করলেন। সংকেতের কোনো তারতম্য হলো না। যেদিকেই যন্ত্র তাক করেন সেদিকেই তাঁরা শুনতে পান সেই একই মৃদু ‘হিস্ হিস্’ শব্দ।

ঝামেলাটা যন্ত্রের নিজস্ব ত্রুটির কারণে হচ্ছে কি না সেটাও অনুসন্ধান করলেন তাঁরা। তাঁরা যন্ত্রের এমপ্লিফায়ার, স্পিকারগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন, আর সবচেয়ে বেশি দেখলেন বৈদ্যুতিক বর্তনী এবং বর্তনীর সংযোগস্থানগুলো। কোনো শিথিল বা নড়বড়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ সমস্যা সৃষ্টি করছে নাকি, সেটাও আগাপাশতলা পরীক্ষা করলেন বহুবার। এমনকি যে সংযোগগুলো প্রথম দৃষ্টিতে ভালোই মনে হচ্ছিল, সেগুলোকেও তাঁরা অ্যালুমিনিয়ামের টেপ দিয়ে মুড়লেন পুনর্বার। সাবধানের তো মার নেই।

কিন্তু কোনো কিছু করেই এই ‘গায়েবি আওয়াজ’ সরানো যাচ্ছিল না। এমন সময় তাঁদের নজরে পড়ল তাঁদের সাধের এন্টেনায় কোত্থেকে একজোড়া কবুতর এসে বাসা বেঁধেছে। কে জানে অনেকদিন ধরেই হয়তো তারা সেখানে ঘাপটি মেরে ছিল। পেনজিয়াস আর উইলসন ভাবলেন, যাক, এইবার হতচ্ছাড়া সংকেতের উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। ২০ ফুট এন্টেনা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে কবুতরের বর্জ্য পরিষ্কার করলেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, এন্টেনায় জমা হওয়া এই ‘White dielectric material’গুলোই যত নষ্টের গোড়া। কিন্তু সেগুলো সাফসুতরো করেও লাভ হলো না, এমনকি দুই দফা কবুতর তাড়িয়েও না।

প্রায় হাল ছেড়ে দেয়া অবস্থা যখন, তখনই পেনজিয়াস এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নার্ড ব্রুকের কাছ থেকে একটা টেলিফোন কল পান। ব্রুক তাঁকে বলেন যে তিনি প্রিন্সটনের দুই গবেষক

ডিকি আর পিবলসের একটা গবেষণাপত্রের ড্রাফট কপি পেয়েছেন, যেখানে তাঁরা বিগ ব্যাং-এর মডেলের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ-পরবর্তী অণুতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটা মাপজোখ করেছেন। ব্রুকের কেন যেন মনে হচ্ছে, ডিকি-পিবলসের গবেষণার সাথে পেনজিয়াস-উইলসনের এন্টেনায় ধরা পড়া আওয়াজের কোথাও একটা সম্পর্ক আছে। ব্রুক বললেন, ‘ইউ শুড প্রোবাবলি কল ডিকি অ্যাট প্রিন্সটন’।

এর পরদিনই প্রিন্সটনে ফোন করলেন পেনজিয়াস, আর ফোন ধরলেন ডিকি। ডিকির সাথে ফোনে কথা বলতে বলতেই প্রথমবারের মতো পেনজিয়াস বুঝতে পারলেন কী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন তাঁরা নিজেদের অজান্তেই। এন্টেনায় ধরা আওয়াজের সাথে নিউ ইয়র্কের দিকে এন্টেনা তাক করা, বর্তনীর শিথিল সংযোগ কিংবা কবুতরের বিষ্ঠা—কোনো কিছুরই কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা আসলে খুঁজে পেয়েছেন মহাবিস্ফোরণের প্রাচীনতম ফসিল। মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন যাকে বলে। পশ্চাদপট বিকিরণের তীব্রতা মেপে ডিকি পিবলসদের গণনার কাছাকাছি ফলাফল পেয়েছেন তাঁরা। পরম শূন্যের ওপর ৩ ডিগ্রি। আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাচ্ছেন দুই মিলিমিটারের সামান্য কম। পেনজিয়াসের এই সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ডিকি । ফোন রেখে তাঁর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘বয়েস, উই হ্যাভ বিন স্কুপড’।

Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 1ST edition, January 10, 2011

এর পরদিনই ডিকি তাঁর সাথে আরো দুজন পদার্থবিদকে নিয়ে প্রিন্সটন থেকে ৩০ মাইল গাড়ি চালিয়ে নিউ জার্সির হোলম্যান টাউনশিপে পৌছালেন। সেখানেই বেল ল্যাবের রিসার্চ সেন্টার। সেখানে পেনজিয়াস আর উইলসনের পরীক্ষা- নিরীক্ষার ফলাফলগুলো হাতে-কলমে দেখে নিশ্চিত হলেন, হ্যাঁ, যে সিগনাল তাঁরা অ্যান্টেনায় পাচ্ছেন, সেটা মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণই বটে। তখনই দুই দল মিলে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নালে। তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পর পেনজিয়াস আর উইলসনের এই আবিষ্কারটিকে বিজ্ঞানের জগতে অন্যতম সেরা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃত হয় প্রায় সর্বত্রই। নাসার নভোচারী রবার্ট জ্যাস্ট্রো বলেছিলেন, ‘পেনজিয়াস আর উইলসন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিগত পাঁচশ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা আবিষ্কারটি করছেন’। হার্ভার্ডের পদার্থবিদ এডওয়ার্ড পার্সেল আরো এককাঠি বাড়া। তিনি বলেছিলেন, ‘যে কোনো কারো দেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটি’।

এই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বা সিএমবি আবিষ্কারের জন্য পেনজিয়াস ও উইলসন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৮ সালে, গ্যামোর মৃত্যুর দশ বছর পর লেমিত্রিও মারা গিয়েছেন ততদিনে। মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার প্রদানের কোনো রীতি নেই,থাকলে গ্যামোকে চোখ বন্ধ করে বোধ হয় তখন নির্বাচিত করা হতো,যিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় বিগ ব্যাং’-এর ধারণাকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বোধ হয় কিছু বৈজ্ঞানিক অবদান সব সময় থেকে যাবে যা নোবেল প্রাইজের চেয়েও বেশি দামি আর গুরুত্বপূর্ণ।

বিগ ব্যাং-এর ফসিল আনলো কোবে

পেনজিয়াস আর উইলসন মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের হদিস দিলেও সেটা খুব নিখুঁত ছিল না। কারণ বিজ্ঞানীরা জানতেন, মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বড় স্কেলে সুষম মনে হলেও ছোট স্কেলে কিছুটা হলেও ‘ফ্লাকচুয়েশন’ বা অস্থিতি বজায় থাকতে হবে। এই অস্থিতিটুকুই কাজ করবে ভবিষ্যৎ গ্যালাক্সি তৈরির বীজ হিসেবে।

কিন্তু এই অস্থিতি ধরে ফেলা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার। সত্তরের দশকে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়ে একশ ভাগের এক ভাগ মাত্রায় ফ্লাকচুয়েশন পরিমাপ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এতে কোনো অস্থিতি ধরা পড়েনি। আবহমণ্ডলের মধ্যকার রশ্মিগুলো ঝামেলা করছে ভেবে বেলুন- ফেলুন ওপরে পাঠিয়ে নানা পরীক্ষা করা হলো, তাতেও কোনো ভালো ফলাফল এল না।

সাফল্য এল অবশেষে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। বহু খরচাপাতি করে নাসা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বানিয়েছিল কোবে (COBE) নামে, ১৯৮৯ সালে। এই মহাজাগতিক বিকিরণ কব্জা করার লক্ষ্যেই বানানো হয়েছিল সেটা। সেই কোবে আদিম সদ্যজাত মহাবিশ্বের এক দুর্লভ ছবি আমাদের কাছে এনে দিল, যার মধ্যে পাওয়া গেল অস্থিতির সুস্পষ্ট চিহ্ন। ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের বয়স ১৪শ কোটি বছরের বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আর এই কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা সিএমবির যে ছবিটা আমরা দেখি সেটা মহাবিশ্ব জন্মানোর মাত্র চার লক্ষ বছরের। মানবিক স্কেলে চিন্তা করলে অনেকটা এরকমের শোনাবে – আমাদের মহাবিশ্বকে যদি সত্তর বছরের বৃদ্ধ হিসেবে আমরা কল্পনা করি, তবে কোবের সংগৃহীত এই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বা সিএমবির ছবিটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার সদ্যোজাত শিশুর। আর সেই শিশুবেলাকার ছবির মধ্যেই পাওয়া গেল পরবর্তীকালে নক্ষত্র তৈরি হবার সম্ভাবনাময় বীজ।

১৯৯২ সালে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সেমিনারে যখন এই ফলাফল প্রকাশ করা হলো, আর সে সভায় উপস্থিত ১৫০০ জন বিজ্ঞানীর সবাই যখন হতবাক হয়ে দেখলেন কোবের মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের উপাত্ত ২ দশমিক ৭৩ ডিগ্রি কেলভিনের কৃষ্ণকায়া বিকিরণের তত্ত্বীয় রেখার সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে গেল, তখন মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ল পুরো সভাঘর।

প্রিন্সটনের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী অস্ট্রিকার মন্তব্য করলেন, ‘যখন পাথরের খাঁজে ফসিল পাওয়া যায় তখন আমাদের চোখে প্রজাতির উদ্ভবের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোবে আমাদের জন্য মহাবিশ্বের ফসিল নিয়ে এসেছে’।

কথাটা মিথ্যে নয়। এই সিএমবি সদ্যজাত মহাবিশ্বের ফসিলই তো। কিন্তু তার পরও একটা ব্যাপার হলো, কোবের পাঠানো ছবি খানিকটা হলেও ঝাপসা ছিল। আর কোবের সংবেদনশীলতা ছিল কেবল ৭ ডিগ্রি কোণের চেয়ে বড় ফ্লাকচুয়েশনগুলো কব্জা করার মতো পর্যায়ের। কিন্তু এর চেয়েও সূক্ষ্ম অস্থিতি ধরার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০০৩ সালে ডব্লিউ-ম্যাপ (WMAP) উপগ্রহের পাঠানো উপাত্তের জন্য।

কোবে ও ডব্লিউ ম্যাপের পাঠানো মহাজাগতিক বিকিরণের ফসিলই শেষ পর্যন্ত বিগ ব্যাং বনাম স্থিতি তত্ত্বের দ্বন্দ্বের যবনিকা ফেলে দেয়। মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে তত্ত্বের দ্বন্দ্বে বিগ ব্যাং বেরিয়ে আসে একমাত্র ‘সুপার পাওয়ার’ হিসেবে।

অতঃপর…

‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বের গৌরবময় সাফল্য বিজ্ঞানীদের একেবারে সম্মোহিত করে রেখেছিল বেশ অনেক দিন। সবকিছুই সেই উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে একসাথে সৃষ্টি হয়েছে,আর তার আগে কিছুই ছিল না,এমন ভাবনা যেন বিজ্ঞানীরা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কয়েক দশক ধরে। মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে অনেকে আবার বিগ ব্যাং তথা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মধ্যে একেবারে ‘ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি’ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। এমনকি নিউজ উইকের মতো ম্যাগাজিন ১৯৯৮ সালের ২০ নভেম্বর সম্পাদকীয় ছেপেছিল এই বলে বিজ্ঞান নাকি ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে।

তারপর যত দিন গেছে উত্তেজনা আর ‘সম্মোহনের ভাব’ ধীরে ধীরে থিতিয়ে এসেছে। একটা সময় পরে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই দেখেছেন বিগ ব্যাং-এর প্রমিত মডেল আসলে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। এরও অনেক সমস্যা আছে। বিজ্ঞান লেখক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী প্রায়ই তাঁর লেখায় বলেন, ‘স্বর্গোদ্যানে ঘাসের নিচে সাপের অবস্থান যেমন রসভঙ্গ করে, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং তত্ত্বও একইভাবে সর্বৈব সুন্দর নয়। এরও সমস্যা আছে। যেমন, বিজ্ঞানীরা আজকের মহাবিশ্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে দেখেছেন প্রায় ১৪শ কোটি বছর আগে ঘটা মহাবিস্ফোরণ অনেক বড় স্কেলেও প্রচণ্ড সমস্বত্ব ছিল। কিন্তু কেন যে ছিল এর কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি।

এ এম হারুন-অর-রশীদ ও ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, অপূর্ব এই মহাবিশ্ব, প্রথমা, ২০১১। অথবা, সৈয়দা লাম্মীম আহাদ ও ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, সবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা, তাম্রলিপি, ২০১২ দ্রষ্টব্য।

বিগ ব্যাং বলতে পারেনি এত বিশালকায় এই মহাবিশ্বের দুই প্রান্তের দুই অঞ্চলের তাপমাত্রা কীভাবে সমান হয়? এ সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীদের মাঝে পরিচিত ছিল ‘দিগন্ত সমস্যা’ হিসেবে। দিগন্ত সমস্যার পাশাপাশি ছিল মহাবিশ্বের ‘সামতলিক সমস্যা’। ‘প্রমিত বিগ ব্যাং-এর মডেল কখনোই বলতে পারেনি কেন আমাদের মহাবিশ্ব অতিমাত্রায় ফ্ল্যাট বা সমতল (১০২৮ সেন্টিমিটার স্কেলে)। এরকম সমতল মহাবিশ্ব তৈরি করতে গেলে মহাবিশ্বের মোট ঘনত্ব আর সন্ধি ঘনত্বের অনুপাত হতে হবে টায়ে টায়ে ১। মহাবিশ্বের উষালগ্নে কীভাবে এই ‘সূক্ষ্ম সমন্বয়ের’ মতো ব্যাপার ঘটেছিল? জবাব পাওয়া যায়নি। এর ওপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ‘ম্যাগনেটিক মনোপোল’ সমস্যা। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রমিত মডেল বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় আধানযুক্ত অতি ভারী একক মেরুবিশিষ্ট কিছু কণিকার প্রাচুর্য থাকবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল,যা আমরা কখনোই দেখতে পাই না। এমনকি আমাদের মহাবিশ্ব বাড়তে বাড়তে কেন এত বড় হলো—এ সমস্যারও কোনো সমাধান হাজির করতে পারেনি এ তত্ত্ব। স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী অতি ঘন,উত্তপ্ত এক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম হয়ে থাকে,তবে গণনা করে দেখা গেছে খুব বেশি হলে মাত্র দশটি প্রাথমিক কণিকা তৈরি করার মতো ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। আর তা দিয়ে এই বইয়ের একজন পাঠকেরও মাথা গুঁজবার ঠাঁই হবে না,তাদের একেক জনের দেহেই যে রয়েছে প্রায় ১০২৯টি অমনতর প্রাথমিক কণিকা!তার চেয়েও বড় কথা হলো,বিগব্যাংকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির ‘আলাদিনের চেরাগ’ হিসেবে অনেকে দেখাতে চাইলে কী হবে, এটিকে আসলে উৎপত্তির সর্বশেষ তত্ত্ব বলা যায় না। আদপে এটা বিস্ফোরণ-বিষয়ক তত্ত্বই নয়। এর মাধ্যমে একটি বিস্ফোরণের বেশ কিছু ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায় বটে কিন্তু বিস্ফোরণের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে সে কিছুই বলতে পারে না। কী এই বিস্ফোরণ, এই বিস্ফোরণের আগে কী ছিল, কিংবা কেনই বা এই মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল, এ বিষয়ে এই মডেল একেবারেই নীরব।

আসলে এই নিঃসীম নীরবতা ভেঙে উত্তর হাজির হওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আশির দশকে অ্যালেন গুথ নামে এক বিজ্ঞানীর আগমনের জন্য; ‘স্ফীতিতত্ত্বের জনক’ হিসেবে পরিচিত এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর কাজের মাধ্যমেই এইসব কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর ক্রমশ আমরা জানতে পেরেছি।

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শূণ্যের ভীতি

♦ তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

♦ চতুর্থ অধ্যায়ঃ শূন্য এল ইউরোপে

♦ পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ ?

♦ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

♦ সপ্তম অধ্যায়ঃ আইনস্টাইনের বিশ্ব

♦ অষ্টম অধ্যায়ঃ শূন্যতার শক্তি

♦ নবম অধ্যায়ঃ মহাবিস্ফোরণের কথা

♦ দশম অধ্যায়ঃ বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

♦ একাদশ অধ্যায়ঃ কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

♦ দ্বাদশ অধ্যায়ঃ হিগস কণার খোঁজে

♦ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

♦ চতুর্দশ অধ্যায়ঃ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

♦ পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ