শূন্য –

যেখানে রয়েছে সকল আনন্দের সূচনা

আর সর্বত্র অহেতুক গণনার উৎপাত।

― হাফিজ,

I Heard God Laughing: Poems of Hope and Joy

অঙ্ককে মানুষ ভয় পায়। অঙ্কের মাস্টার শুনলেই লোকে আমাকে এড়াতে চায়। ভাবে, একজন উজবুক ব্যক্তি হবেন নিশ্চয়ই। আমরা যেমন ছোটবেলায় ব্যাকরণের টিকিওয়ালা পণ্ডিত মশাইকে দেখে ভয় পেতাম। যেন অঙ্ক আর ব্যাকরণ বাস্তব জীবনের জন্যে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজন দুটি বস্তু।

অথচ ব্যাকরণ যেমন ভাষার বিশ্বস্ত প্রহরী,অঙ্কও তেমনি প্রকৃতির প্রাণসখা । আমি (মী.র) অঙ্ককে গ্যালিলিওর মতো ‘প্রকৃতির ব্যাকরণ’ বলেও প্রচার করেছি কোনো কোনো মহলে। ‘অঙ্ক দিয়ে যে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায়’, এই ব্যাপারটা একইসাথে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে। তিনি বলেছিলেন’,

কীভাবে এটা সম্ভব যে, গণিতের মতো একটা জিনিস – যেটা কিনা অভিজ্ঞতা অনপেক্ষ মানব মনসঞ্জাত একটা সামগ্রী বৈ আর কিছু নয় সেটা বস্তুজগতের বাস্তবতাকে এত সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে পারে ?

অথচ আমদের অনেকেই ভাবি, দৈনন্দিন জীবনে অঙ্কের স্থান নেই। ভুল। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনেই অঙ্কের চেতনা জেগেছিল মানুষের মনে। আজ থেকে কয়েক সহস্র বছর আগে মানুষ যখন হালচাষ করে খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখে, তখনই সে ‘সংখ্যা’র কথা ভাবতে শুরু করে। তার গোয়ালে কতগুলো গরু তার হিসাব রাখার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে শুরু করে। কত মণ ধান হলো খেতে,কত বিঘা জমির মালিক সে.কতগুলো সন্তান তার সংসারে,কতগুলো মরে গেল,তারও

1 Mario Livio, Why Math Works, Scientific American, August 2, 2011

হিসাব রাখা দরকার। হাতের আঙুল কটি, হাতে-পায়ে মিলিয়ে কটা আঙুল, তা-ও এক রহস্য। এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তায় ‘সংখ্যা’র বোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ তার আপন আপন ভাষায় ‘এক’,‘দুই’,‘তিন’ শব্দগুলো আবিষ্কার করতে শুরু করে,যদিও সেগুলো একসাথে মিলে একটা নিয়মমাফিক সংখ্যাপ্রণালিতে পরিণত হতে আরো কয়েক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয় তাকে।

কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাটির কখনো প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ (এবং সাধারণভাবে, এখনও করে না),সেটা হলো ‘শূন্য’। খেতের চাষিকে কখনো ‘শূন্য’সংখ্যক বীজ বপন করতে হয় না, ‘শূন্য’ গরুর দুধ দোয়াতে হয় না, ‘শূন্য’ সন্তানের মৃত্যুতে কাতর হতে হয় না। এমনকি ১-এর ডান পাশে একটা শূন্য বসালে যে দস্তুরমতো একটা পূর্ণসংখ্যা দাঁড়িয়ে যায়, সে বোধটুকু উদয় হতে অনেক অনেক যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছিল মানুষকে।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে সাধারণত চীন ও মিসরীয় সভ্যতার কথাই উল্লেখ করা হয় বেশি। ভারতীয় সভ্যতারও কম অবদান ছিল না মানব ইতিহাসে,তবে তার বয়স সম্ভবত তিন-চার হাজার বছরের বেশি নয়,যেখানে চীন- মিসর,বিশেষ করে মিশর, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসরতা অর্জন করেছিল আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে। মিসরের বিজ্ঞানীদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান আর পঞ্জিকার ওপর। চন্দ্রগ্রহণ আর পূর্ণিমার হিসাব রেখে রেখেই মিসরীয়রা চান্দ্রবর্ষ আবিষ্কার করেন। এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণের যতটা সময় ততটাকেই তাঁরা ‘এক মাস’ বলে নামকরণ করেন। পরে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ‘চান্দ্রবর্ষের’ সমস্যা আছে,কারণ চাষবাসের ক্ষেত্রে ভীষণ তালগোল পাকিয়ে ফেলে,এবং কালক্রমে তাঁরাই সূর্যভিত্তিক পঞ্জিকার সূচনা করেন। তবে তাঁদের মূল পঞ্জিকাতে মাসের দৈর্ঘ্য ছিল ৩০ দিন,অনেকটা চান্দ্রমাসের মতো,তারপর শেষ মাসটি পূর্ণ হলে তাঁরা আরো ৫ দিন যোগ করে ৩৬৫ দিনের বছর পূরণ করে দিতেন। মিসরীয়দের সৌরবর্ষ পরবর্তীকালের গ্রিকরা গ্রহণ করে নেয়, এমনকি গ্রিকদের পরাজিত করে যখন রোমানদের রাজত্ব শুরু হয় তখন তাঁরাও সেই মিসরীয় ক্যালেন্ডারই ব্যবহার করতে থাকেন, যদিও রোমানরা সেই ‘বাড়তি ৫ দিন যোগ’ করার নীতি বাদ দিয়ে লিপইয়ারের প্রথা সূচনা করেন।

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ এক দারুণ অগ্রগতি, সন্দেহ নেই। সেই সৌরবর্ষ আজো মোটামুটি অসংস্কৃত অবস্থায় অনুসৃত হচ্ছে অধিকাংশ দেশে। সৌদি আরব আর ইসরায়েলই বলতে গেলে একমাত্র ব্যতিক্রম, যারা এখনও সেই প্রাচীন চান্দ্রবর্ষের আঁচল ধরে বসে আছে।

অথচ,এত উন্নতি,এত অগ্রসর চিন্তাভাবনা সত্ত্বেও ‘শূন্য’ কারো কল্পনার দুয়ারে করাঘাত করেনি। না করার আরেকটা কারণও ছিল। সেটা হলো মিসরীয়দের জ্যামিতি আবিষ্কার। অনেকের ধারণা জ্যামিতির গুরু হলেন গ্রিক পণ্ডিতেরা। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়েই বড় হয়। ইউক্লিডের নাম শোনেনি এমন শিক্ষিত লোক একটিও খুঁজে পাবেন না সারা সংসারে। হ্যাঁ,এটা মিথ্যা নয় যে গ্রিকরাই জ্যামিতি শিখিয়েছেন সারা পৃথিবীকে। কিন্তু গ্রিকরা শিখেছিলেন কোত্থেকে সেটা জানে কজন? তাঁরা শিখেছিলেন মিসরীয় গুরুদের কাছ থেকে। কথিত আছে যে পিথাগোরাস, থ্যালিস, এইসব জাঁদরেল গ্রিক পণ্ডিতরা মিসরে গিয়েই লেখাপড়া শিখেছিলেন।

মিসরীয়দের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই জ্যামিতি আবিষ্কারের জরুরি তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই তাগিদের গোড়ায় ছিল একটি নদী—নীল। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী বলে খ্যাত নীলের যে অবস্থান মিসরীয় জীবনে,বাংলার পদ্মা-যমুনা আর মেঘনার গুরুত্ব সে-তুলনায় নগণ্যই বলা চলে। নীল ছিল বলেই এত বড় একটা সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছিল। নীল তাদের অন্নপূর্ণা,তাদের ধাত্রীমাতা। ওদিকে দারুণ রাগীও বটে। আমাদের বাংলাদেশের রাগিণী বাঘিনী পদ্মার মতোই তার মেজাজ। বর্ষায় তার বজ্র রূপ,যেদিকে যায় সেদিকেই সব ভেঙেচুরে ধ্বংস করে দেয়, জমিজমা সব গিলে খায় সর্বগ্রাসী রাক্ষসের মতো। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরই সে রেখে যায় কৃষকের সোনার ফসলের পলিমাটি। সেই ফসলের অধিকার ভোগের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে তখন লেগে যায় ঝগড়া,অন্তত সেকালে লাগত,যার কারণে সরকারকে বাধ্য হয়েই কার কত জমি সেটা জরিপ- সরিপ করে একটা ফায়সালা বের করতে হতো। সেই ‘জরিপ’ –এর প্রয়োজনেই জন্মায় পুরাকালের জ্যামিতি। কে কয় বিঘা জমি পাওয়ার যোগ্য,কার কতটা জমি নষ্ট হয়ে গেল নীলের স্রোতে, কাকে কতটা ক্ষতিপূরণ করতে হবে,তার হিসেব রাখার জন্য সরকার থেকে পাঠানো হতো জরিপদারদের। তাদের প্রাথমিক জ্ঞানের সূত্র ধরেই আস্তে আস্তে গণিতের একটা নতুন শাখা তৈরি হয়ে যায়-জ্যামিতি। কালে কালে এটা এমন বৃদ্ধি পেতে থাকে যে মিসরীয়রা একসময় ঘন বস্তুর ঘনত্বের মাপ করতেও শিখে ফেলে। এবং এভাবে তাদের মনে উদয় হয় পিরামিডের ধারণা। দেড় হাজার বছর লেগেছিল পিরামিড তৈরি করতে,কিন্তু তারা শুধু তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি,অঙ্ক কষে তার ঘনত্ব বের করতেও শিখেছিল। এমনই উন্নতমানের জ্যামিতিচর্চার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা।

তবু,এত বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও মিসরীয়দের মাথায় শূন্যের বোধ জেগে ওঠেনি। বড়সড় কোনো সংখ্যা নিয়ে একটু-আধটু সমস্যা যে তাদের হতো না তা নয়,কিন্তু কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে তারা কাজ চালিয়ে নিত। আজকে যেমন সংখ্যাসূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সে যুগে অবশ্য সেসব বের হয়নি। তার বদলে তারা কাঠি বা পশুর হাড়,গাছের বাঁকল,এসব ব্যবহার করত। কাজ চলে যেত সে সময়কার জীবনের জন্য। তারপর যখন গ্রিকদের সাম্রাজ্য শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ- ছয় শতাব্দী থেকে তখন তারা মিসর থেকে শেখা জ্ঞানের ওপর আরো অনেক নতুন জিনিস যোজন জিনিস যোগ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আরো অনেক এগিয়ে দেয় জ্যামিতির জ্ঞান। জ্যামিতির কিংবদন্তীয় পুরুষ ইউক্লিড (আ. ৩২৫-২৬৫ খ্রি.পূ.)ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্যামিতিকে গণিতশাস্ত্রের একটি প্রথম সারির শাখাতে পরিণত করেন। গুটিকয় স্বতঃসিদ্ধ তথ্যকে সম্বল করে পুরো একটা শাখা নির্মাণ করে ফেললেন তিনি, যাকে আজ আমরা ‘ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি’ বলে অভিহিত করি। তিনিই প্রথম ‘যুক্তিপ্রমাণ’ দিয়ে একটা উপপাদ্য প্রমাণ করার তরিকা শেখালেন। আড়াই হাজার বছর ধরে তাঁর শেখানো জ্যামিতি পড়েই ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ পাস করেছে,প্রকৌশল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্থাপত্যশিল্প শিখেছে, ভাস্কররা ভাস্কর্য শিখেছে,চিত্রশিল্পীরা আঁকতে শিখেছে। একজন সত্যিকার ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন তিনি।

কিন্তু তিনিও,এত বড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি হয়েও,‘শূন্য’কে তাঁর চিন্তায় স্থান দেননি। দেননি,কারণ সেকালের গ্রিক সংস্কৃতিতে শূন্য বলতে বোঝাত, যা নেই,অর্থাৎ অস্তিত্বহীন। ‘শূন্য’ ইঞ্চি সরলরেখা হয় না,‘শূন্য’ এলাকার বর্গক্ষেত্র হয় না। অনেকের ধারণা, জ্যামিতিতে গ্রিকদের বিশেষ ব্যুৎপত্তিই গণিতের অন্যান্য শাখাতে তাদের অগ্রগতিকে খানিকটা বাধাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। তাদের চিন্তার জগতে ত্রিভুজ,চতুর্ভুজ,বৃত্ত আর ঘনবস্তু ছাড়া কোনো অদৃশ্য বস্তুর আশ্রয় ছিল না। তারা ভালো করেই জানত যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে ঠিক ‘শূন্য’ না হলেও শূন্যজাতীয় একটা কিছুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হতে শুরু করেছে। মিসরে না হলেও ব্যাবিলনে তো অবশ্যই। ব্যাবিলনের সভ্যতা সেকালে গ্রিকদের প্রায় সমতুল্যই ছিল বলা যায়। কোনো কোনো বিষয়ে তারা বরং গ্রিকদের চেয়েও অগ্রসর ছিল। যেমন গণিতের অন্যান্য শাখা। পাটিগণিত,বীজগণিত, এসবের কোনো বোধ গ্রিকদের চিন্তায় ঢোকেনি,কিন্তু ব্যাবিলনীয়দের চিন্তায় ঢুকেছিল। আরো একটি দিক ছিল, যাতে গ্রিকচিন্তার চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল তাদের চিন্তা। গ্রিকচিন্তায় গণিত আর দর্শনশাস্ত্র ছিল একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁরা ভাবতেন যে জ্যামিতির ত্রিভুজ বহুভুজ বৃত্ত আর গোলক—এসবের মধ্যে প্রকৃতি, অর্থাৎ সৃষ্টিরই কোনো গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে। এর বাইরে যা কিছু তা সবই মানুষের কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং তার অস্তিত্ব নেই এবং তা ধর্তব্য নয়। ব্যাবিলনীয় চিন্তায় গণিত,বিজ্ঞান,আর দর্শন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। একটির সঙ্গে আরেকটিকে সংযুক্ত করা ঠিক নয়। সে কারণে তাঁদের গণিত অগ্রসর হয় তার নিজস্ব গতিতে,নিজেরই প্রয়োজনে। ব্যাবিলনের গণনাপদ্ধতির ভিত্তি ছিল ৬০, গ্রিক আর মিসরীয়দের মতো ১০ বা ২০ নয়। ৬০-এর ব্যবহার খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়, তদুপরি সেকালে কোনো দেশেই ১,২,৩….এসব চিহ্ন দিয়ে সংখ্যা লেখার প্রথা চালু হয়নি। (উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে ৬০-কে ভিত্তি করে সময় ভাগ করার রীতি চালু করেন –৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট,৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা) ব্যাবিলনীয়দের লেখার ধারা ছিল সংখ্যাকে ছোট ছোট মদের বোতলের-মতো-দেখতে দাগ বসিয়ে। শূন্যের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়িয়ে গেল সেখানেই। দুটো বোতল পাশাপাশি বসালে ৬১ হতে পারে, আবার ৩,৬০১-ও হতে পারে। সেই ধাঁধাটা দূর করবার জন্যই মাঝখানে একটা আধবাঁকা দাগ বসিয়ে সংখ্যাটির একটা একক মান দাঁড় করানো হতো। এই বিশেষ ‘দাগ’ই পরবর্তীকালে ‘শূন্য’ হয়ে গেল। সেজন্যই বলা হয় যে ‘শূন্যের’ আদি প্রবর্তক ছিলেন ব্যাবিলনীয় গাণিতিকেরা।

এ সবই জানা ছিল গ্রিকদের। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই শূন্যকে গ্রহণ করবেন না। শূন্য তাঁদের বিশ্বাসের পরিপন্থী। বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের যে ধ্যানধারণা, তাকে নাকচ করে দেয় ‘শূন্য’। শূন্যকে গ্রহণ করা মানে বিপদ ডেকে আনা। শূন্য তাঁদের শত্রু, তাকে যে করেই হোক রুখতে হবে,এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন সেকালের অনেক গ্রিক চিন্তাবিদ,যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন মহামতি পিথাগোরাস (খ্রি.পূ. ৫৬৯-৫০০)।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য শেখেনি এমন ছাত্র কি পৃথিবীতে আছে? কিন্তু তিনি যে একজন বড় দার্শনিকও ছিলেন, সেটা হয়তো সবার জানার সুযোগ হয়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কতগুলো ধ্যানধারণা ছিল যা তিনি অন্ধভাবে আঁকড়ে ছিলেন সারা জীবন। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর কতগুলো অদ্ভুত আচরণ ছিল যা তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা যায় না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর জন্ম হয়েছে অন্য এক মৃত ব্যক্তির আত্মার ওপর ভর করে। শুধু তা‘ই নয়। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে জীবজগতের প্রতিটি প্রাণীই যখন মরে যায় তখন তার আত্মা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর দেহে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে কারণে তিনি সারা জীবন অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিরামিষব্রত পালন করেছেন। তবে মটর,বুট, এ-জাতীয় খাদ্য বর্জন করতেন এই বিশ্বাসে যে এগুলো খেলে পেট ফাঁপে!এবং তাঁর মতে, সংসারের যাবতীয় রোগের আকর হলো বদহজম !

তবে একটা জিনিস ছিল পিথাগোরাসের চরিত্রে যা মানুষকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করত তাঁর প্রতি–বর্তমান যুগে যাকে বলে ‘ক্যারিজমা’। দারুণ বাকপটু মানুষ ছিলেন তিনি। বক্তৃতায় দাঁড়ালে লোকজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত তাঁর কথা। ফলে,কালে কালে তাঁর একটা অন্ধ অনুগত ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়। তিনি যা বলতেন বা যা চাইতেন তা তারা বিনা প্রশ্নে,চোখ বুজে মানত ও পালন করত। পুরাকালের ধর্মীয় নেতাদের মতো। আসলে তাঁর ঘরানাটা ছিল অনেকটা ‘কাল্ট’– এর মতো। কারো কারো মতে,গুপ্ত ও ভীতিকর কাল্ট। পিথাগোরাসের আইনে ক’টি নিষিদ্ধ শব্দ বা বিশ্বাস ছিল যা লঙ্ঘন করার অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতেও ইতস্তত করেননি তিনি। সেসব নিষিদ্ধ শব্দের একটি ছিল ‘শূন্য’। আরেকটি ছিল ‘ইরর্যাশনাল’ সংখ্যা,(যেমন ২-এর বর্গমূল),যাকে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কড়া নির্দেশ ছিল, এগুলো যেন ভুলক্রমেও কেউ উচ্চারণ না করে তাঁর সামনে,বা কেউ করেছে এমন সংবাদ যেন তাঁর কানে না পৌঁছায়। দুঃখের বিষয় হিপসাস নামক এক হতভাগা সে আইন অমান্য করেছিলেন। সেজন্য পিথাগোরাস তাঁর শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেনঃ স্বেচ্ছায় পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ (এ কাহিনির সত্যমিথ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে যদিও)।

গ্রিকদর্শনে শূন্য আর অসীম, দুটিই ছিল পরম শত্রু তাদের মতে, অসীম বলতে একমাত্র ঈশ্বরকেই বোঝায়, আর সবই সীমার মাঝে গণ্ডিবদ্ধ। শূন্য হলো শয়তানেরও অধম, কারণ শূন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে,তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই বিশ্বাসের কারণেই ‘জেনোর ধাঁধা’ (এ নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব)বলে খ্যাত প্রহেলিকার সমাধান খুঁজে পাননি গ্রিক দার্শনিকেরা। মজার ব্যাপার যে এ ধাঁধার সমাধান পশ্চিম তথা গ্রিক চিন্তাধারাতে পুরোপুরি মীমাংসা পেতে আরো প্রায় দু’হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সে আরেক লম্বা ইতিহাস।

সে ইতিহাস বলার আগে পিথাগোরাসের গণিত ও দর্শন নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

পিথাগোরাসের শূন্য-ভীতি

বর্তমান যুগের সামান্য লেখাপড়া জানা যেকোনো লোক অনায়াসে বলে দিতে পারবে ‘পিথাগোরাসের উপপাদ্য’ বলতে কী বোঝায়। সমকোণী ত্রিভুজের বিপরীত বাহুটির দৈর্ঘ্যের বর্গ হলো পাশের বাহু দুটির যে দৈর্ঘ্য তাদের বর্গের যোগফল। মজার ব্যাপার হলো, উপপাদ্যটির ঐতিহাসিক প্রণেতা হিসেবে তাঁর নাম সর্বজনবিদিত হলেও আসলে এটা এক হাজার বছর আগেও জানা ছিল আদিম গ্রিকদের। সম্ভবত মিসরীয়দেরও অজানা ছিল না। প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরাসের নাম ছড়ায় প্রধানত গাণিতিক হিসেবে নয়, সংগীতস্রষ্টা হিসেবে। অর্থাৎ সংগীতই তাঁকে গণিতের পথে এগিয়ে দেয়।

প্রথম যৌবনে একদিন তিনি খেলা করছিলেন একটি একতারা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। একটি তার টানটান করে আটকানো দুই প্রান্তের দুটি খুঁটিতে। কৌতূহলবশত তারটির মাঝখানে টোকা দিয়ে দেখলেন, একটা শব্দ বের হয়। এটি মৌলিক সুর—ফাণ্ডামেন্টাল নোট। তারপর এক বুদ্ধি এল তাঁর মাথায়। খালি হাতে টোকা না দিয়ে সেই তার বরাবর একটা ধাতব কিছু বসালে কেমন হয়। ছোট একটা রড-জাতীয় জিনিস মাঝখানে বসিয়ে তিনি তারটির দুই পাশে টোকা দিলেন। ভিন্নরকম আওয়াজ বেরোল। এভাবে রড ও টোকার জায়গা বদল করে করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুরের আওয়াজ পেতে থাকলেন। কোনোটা শ্রুতিমধুর, আবার কোনোটি একেবারেই বেসুরো। কোনোটা ভারি,কোনোটা মিহি। যে জিনিসটা সবচেয়ে চমকপ্রদ মনে হলো তাঁর কাছে সেটা হলো, তারের যে জায়গাটিতে টোকা দিলে ভালো শব্দ আসে,সেটা তার মধ্যিখানে নয়, এমন এক বিন্দুতে যাতে ছোট অংশটির সঙ্গে বড় অংশটির অনুপাত একটি সহজ ভগ্নাংশে দাঁড়ায়, যেমন ৩/৫ বা ৮/১১,যাকে গণিতের ভাষায় বলা হয় র্যাশনাল নাম্বার—মূলদ সংখ্যা। আরো আশ্চর্য যে এই অনুপাতটি যখনই অমূলদ সংখ্যা হয়ে যায় তখনই বিশ্রী আওয়াজ বেরোতে থাকে তাঁর একতারা থেকে। পিথাগোরাসের তখন মনে হলো যে এই সরল অনুপাতের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গভীর অর্থ আছে। প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর,যা কিছু মধুর মনোহর হয়তো তাতেই আছে এই অনুপাতের প্রকাশ। আস্তে আস্তে এই সহজ চিন্তাটি তাঁর মনে একটি গূঢ় দার্শনিক ধারণার রূপ ধারণ করে ফেলল। তাইতো,এ শুধু গানে নয়,সুরে নয়,প্রকৃতির বিবিধ রূপ আর বর্ণশোভায় নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই সে ব্যাপৃত। যা কিছু দেখছি আমরা, যা কিছু আমাদের অনুভবের মধ্যে ধরা দিচ্ছে,যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,তার সবকিছুতেই লুকিয়ে আছে কোনো-না-কোনো মূলদ সংখ্যা। অর্থাৎ সৃষ্টির সবকিছুরই মূল হলো সংখ্যা। শুধু সংখ্যাই নয়,মূলদ সংখ্যা।

এই ধারণাটি এমনই গেঁথে গেল পিথাগোরাসের মনে যে একে ভিত্তি করে গোটা বিশ্বসৃষ্টিরই একটা চিত্র দাঁড় করিয়ে ফেললেন তাঁর কল্পনায়। সিদ্ধান্তে পৌছুলেন যে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত আর কিছু নয়,পৃথিবী (অর্থাৎ বিশ্বজগতের আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে আমাদের এই জল-বায়ু-মৃত্তিকানির্মিত পৃথিবীটা একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে),এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র তার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে তাদের নিজ নিজ গোলাকার কক্ষপথে। শুধু তা-ই নয়,এই গোলকগুলোর আকৃতির মধ্যে একটা সহজ আনুপাতিক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। গোলকের ভেতরে আবদ্ধ থেকে গ্রহ-তারাগুলো আপন সুরে গান করে যাচ্ছে অবিরাম,ঠিক যেমন করে একতারার তারে আনুপাতিক নিয়মের টোকাতে সৃষ্টি হয় অনুপম বাদ্য। পিথাগোরাসের বিশ্বদর্শনে সংগীত,সংখ্যা,জ্যামিতি ও সৃষ্টি সব একাকার হয়ে গেল। যেকোনো সংখ্যা হলে চলবে না,তাকে মূলদ হতে হবে। অমূলদ সংখ্যাকে তিনি একধরনের পাপাচার বলে মনে করতেন। পাপাচার এই কারণে যে অমূলদ অনুপাত সুরের ব্যাঘাত ঘটায়,সুন্দরকে অসুন্দর করে । স্রষ্টার সৃষ্টিতে অসুন্দরের স্থান নেই। এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

মুশকিল এই যে বিশ্বাস শুধু বিশ্বাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, পিথাগোরাসের কঠোর নির্দেশে সেটা উগ্র ধর্মবিশ্বাসের রূপ ধারণ করে। উগ্র ও হিংস্র। তাঁর মতবাদের বিপক্ষে কোনো কথা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ করে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর কাছ থেকে তিনি দাবি করতেন অন্ধ আনুগত্য। কোনোরকম প্রশ্ন,সন্দেহ,দ্বিধাদ্বন্দ্ব তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। ফলে তাঁর ঘরানাটি অচিরেই একটি গুপ্ত সংস্থার আকার ধারণ করে। সেখানে বাইরের কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। ভক্তরা নিজেদের সংসারধর্ম ত্যাগ করে গুরুকে ঘিরে একই গৃহে বাস গ্রহণ করে এবং কঠোর জীবনধারাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে তারা কোনোক্রমেই ঘরানার কোনো গোপন সংবাদ কারো কাছে ফাঁস করে দেবে না। দুঃখের বিষয় যে ফাঁস করার মতো গোপন সংবাদ যে ছিল না সেই ঘরানার তা নয়। পিথাগোরাস এবং তাঁর শিষ্যরা একসময় আবিষ্কার করলেন যে সংসারের সবচেয়ে সুন্দর,সবচেয়ে মধুর যে সুর,সবচেয়ে সুদর্শন যে দৃশ্য,তার সঙ্গে যে অনুপাতটি জড়িত সেটা আসলে মূলদ সংখ্যা নয়,একটি অমূলদ সংখ্যা। এই অনুপাতটিকে তিনি নাম দিয়েছিলেন ‘গোল্ডেন রেশিও’ বা সুবর্ণ অনুপাত। এই অনুপাতের উপস্থিতি আসলেই প্রকৃতির সর্বত্র। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন,ভাস্কর যখন সৃষ্টি করেন তাঁর প্রস্তরমূর্তি, স্থপতি যখন তাঁর স্বপ্ন-ভবনের নকশা তৈরি করেন, তখন তাঁর নিজেরই অজান্তে,অজ্ঞাতসারে এই অনুপাতটি কাজ করে মনের ভেতরে। গ্রিসের পুরাকালীন কিংবদন্তীয় অট্টালিকা—পার্থেনন প্রাসাদ—শীর্ষচূড়া থেকে ছাদ পর্যন্ত যে মাপ তাকে ভাগ করুন ছাদ থেকে মেঝে অবধি যে দৈর্ঘ্য,তা দিয়ে। দেখা যাবে যে দুটি সংখ্যা হুবহু মিলে গেছে। এটাই হলো ‘সুবর্ণ অনুপাত’। মজার ব্যাপার যে এই একই অনুপাত নিসর্গের আরো অনেক কিছুতে দেখা যায়। যেমন আনারস,শামুক, গাছপালা, তরুলতা।

পিথাগোরাসের সমস্যাটি ছিল এখানে যে তথ্যটি তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁর দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিটাই ছিল মূলদ সংখ্যা। বিশ্বভুবনের গোটা ছবিটা তিনি দাঁড় করিয়েছেন সেভাবে। সারা দেশের মানুষ সেটা মেনে নিয়েছে। এখন তিনি কিভাবে বলবেন যে আসল জিনিসটা তা নয়- গোঁড়ার সংখ্যাটি একটি অমূলদ সংখ্যা। কিছুতেই তা হয় না। লোকে ভাববে পিথাগোরাস একটা ভণ্ড। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে কথাটা চেপে যেতে হবে। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে প্রকৃত তথ্যটি। সেই মর্মে আদেশ জারি হয়ে গেল ঘরানাতে যে অমূলদ সংখ্যার খবরটি চূড়ান্ত গোপন——টপ সিক্রেট। ক্লাসিফাইড ম্যাটেরিয়াল,খবরদার,কেউ যেন মুখ না খোলে। খুললে তার সাজা আছে। এই সাজারই ভুক্তভোগী হয়েছিলেন হতভাগা হিপসাস।

পিথাগোরাসের গুপ্ত সঙ্ঘ ও তাঁর নিজের অন্তিম পরিণতি খুব সুখময় হয়নি। এবং তার জন্য দায়ী ছিল প্রধানত তাঁর অতিরিক্ত গোপনপ্রিয়তা ও উৎকেন্দ্রিক আচার-আচরণ। তাঁর সময়কালে তিনি এবং তাঁর ভক্তগোষ্ঠী এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে সেই গোষ্ঠীতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু পিথাগোরাস তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করেননি। তাঁরা হতাশ হতে হতে একসময় তিক্ত দ্রোহিতার ভাব পোষণ করতে থাকে, ভেতরে ভেতরে। সেই তিক্ততা ও বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত সহিংস রূপ ধারণ করে। এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিরোধী দল যে তারা একদিন দল বেঁধে পিথাগোরাস গোষ্ঠীকে সশস্ত্র আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। প্রথমে ভক্তদের ধরে ধরে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে একে একে,শেষে ধাওয়া করে স্বয়ং গুরুদেবকে। পিথাগোরাস পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। হয়তো পারতেনও পালাতে,কিন্তু বাদ সাধল একটি মটরের খেত! মটরের প্রতি তাঁর কী মনোভাব সেটা তো আগেই বললাম। এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক ছিলেন তিনি যে জীবন যাক, তবু মটরখেত পার হবেন না। ফলে যা হবার তা’ই হলো। শত্রুরা তাঁকে মটরখেতের ভেতরেই কুপিয়ে হত্যা করে ফেলল। এই হলো পিথাগোরাসের জীবনাবসানের প্রচলিত গল্প। সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি।

সীমার মাঝে অসীম তুমি

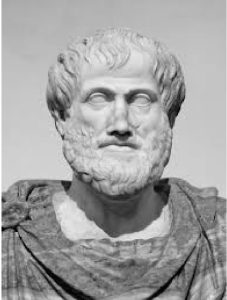

পিথাগোরাস ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের করুণ পরিণতি অবশ্য গ্রিক সমাজের ওপর তাঁর গণিত বা তাঁর মতবাদের প্রভাবকে মোটেও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। বরং পরবর্তীকালের দুই দিকপাল প্লেটো (খ্রি.পূ. ৪২৮-৩৪৮ আ.) এবং অ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২)———–এঁরাও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর দর্শন দ্বারা। প্লেটোর ধারণা, সংসারে যা কিছু নিখুঁত ও সত্য-সুন্দর তার ওপর সময়ের ছাপ পড়ে না, তা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।

পরিবর্তন মানেই পতন,স্খলন,যা অস্থায়ী ও অবাস্তব। সেই কারণে তিনি কোনো বস্তুর গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। গতি মানে চক্রাকার গতি নয়,কারণ চক্রাকার পথে বস্তু তার যাত্রাবিন্দুতেই প্রত্যাবর্তন করে, যেমন পিথাগোরাসের গ্রহ-নক্ষত্র। কিন্তু সরল পথে তারা ফিরে আসে না,সুতরাং সরল রাস্তা প্রকৃতিবিরোধী। প্লেটোর মতবাদের পূর্ণ সমর্থক ও অনুসারী ছিলেন তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল। পিথাগোরাসের মতো অ্যারিস্টটলও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি রূপনকশা দাঁড় করালেন নিজের মনে। সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু আমাদের এই স্থবির পৃথিবী,একথা তিনি অকপটে মেনে নিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করলেন নিজের কিছু চিন্তাভাবনা। বললেন যে আমাদের এই গ্রহটির অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী যে গ্রহ সে কিন্তু স্থবির নয়, সে তার কক্ষপথে অনন্ত ঘূর্ণমান,একটি গোলাকার খোলসের ভেতরে চির আবদ্ধ থাকা অবস্থায়। সেই খোলসটি কেবল ওই গ্রহটিরই নিজস্ব বিচরণক্ষেত্র। এখানে অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই। কথা হলো এই যে অনন্তকাল ঘুরতে থাকা,তার জন্য যে জ্বালানিশক্তি প্রয়োজন হয়,সেটা আসে কোত্থেকে? অ্যারিস্টটলের মতানুসারে সেটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর কাছ থেকে আসতে পারে না,সুতরাং আসতে হবে তার অপর পাশে যে বৃহত্তর গ্রহ বা নক্ষত্রটি রয়েছে তার কাছ থেকে। কিন্তু এই দ্বিতীয় নক্ষত্রটি তার চলার শক্তি পায় কার কাছ থেকে? নিশ্চয়ই তার পার্শ্ববর্তী নক্ষত্র থেকে। এভাবে তিনি ছোট থেকে বড় এক সারি গ্রহ-নক্ষত্র দাঁড় করালেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। তখনকার দিনে আকাশের যত গ্রহ- তারার খবর জানা ছিল, সবাই নিজ নিজ স্থান পেয়ে গেল অ্যারিস্টটলের মানচিত্রে।

একটা বড় প্রশ্ন স্বভাবতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখন। এর পর কী? অর্থাৎ সবচেয়ে বাইরের যে সর্ববৃহৎ নক্ষত্রটি সেটি তার চলার শক্তি পেল কোথায়? ওটার পাশে যদি বৃহত্তর কোনো প্রতিবেশী না থাকে তাহলে তাকে চালাবে কে? কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু অ্যারিস্টটল তার তার সহজ সমাধান বের করে ফেললেন। বললেন,আহা,শোনো বাছারা। এই যে সবার বাইরে থেকে সবকিছুকে চলবার শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে তারই নাম ঈশ্বর—সৃষ্টিকর্তা। এই যুক্তিটা এমনই পাকাপোক্তভাবে স্থান করে নিল তাঁর চিন্তায় যে তিনি দাবি করলেন যে ঈশ্বর বলতে যে সত্যি সত্যি কেউ আছেন এটাই তার প্রমাণ। মজার ব্যাপার যে এই যুক্তিটি আধুনিক চিন্তাবিদদের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন,পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক বিশ্বাসমালা কিন্তু এই মতবাদের ওপরই ভিত্তিশীল। এই মতবাদই সম্ভবত প্রভাবিত করেছিল সেকালের নানাবিধ ধর্মগ্রন্থসমূহকে। প্রভাবিত করেছিল পরবর্তী দু’হাজার বছরের পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানকে।

পিথাগোরাস,প্লেটো, অ্যারিস্টটল,এঁরা সবাই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বভুবন একটি কঠিন পদার্থ,এর মধ্যে ফাঁকফোকর কিছু নেই। ফাঁক মানে শূন্যতা,যেখানে ঈশ্বর অস্তিত্বহীন,বাস্তবতা অনুপস্থিত। সেটা অসম্ভব,তাই খালি জায়গা বলে কিছু থাকতে পারে না ইহজগতে। মানুষের চামড়ার চোখে যা খালি বলে মনে হয় তা আসলে খালি নয়,সেখানেও বস্তু আছে। ‘ভ্যাকুয়াম’ নামক কোনো বাস্তব জিনিস নেই সংসারে,ওটা মানুষের কল্পনা মাত্র। এ কারণে তাঁরা খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকে গ্রিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ এপিকিউরাসের (খ্রি.পূ. ৩৪২- ২৭০) আণবিক তত্ত্ব নাকচ করে দিয়েছিলেন। তারও আগে একই মতবাদ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন ডেমোক্রিটাস (খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০) নামক এক দার্শনিক। অণুতত্ত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ওজস্বী প্রবক্তা ছিলেন লুক্রেসিয়াস (খ্রি.পূ. ৯৮- ৫৪)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুর মৌলিক উপাদান অণু-পরমাণু, সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম,চোখে দেখা যায় না এমন সব কণা। তারা নিরন্তর ঘুরে বেড়ায় বিশ্বচরাচরে। ঘুরতে ঘুরতে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা তাদের লাগে প্রতিনিয়তই,আবার দুই ধাক্কার ফাঁকে তাদের মুক্ত বিচরণের জন্য খালি জায়গাও থেকে যায়। এই ‘খালি’ জায়গা আর ‘মুক্ত বিচরণের’ ব্যাপারটাই অ্যারিস্টটলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ‘মুক্ত বিচরণ’ ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ !

শূন্যতা,এবং তার বিপরীতে সীমাহীনতা——এ দুটি ধারণার প্রতি গ্রিক দার্শনিকদের মজ্জাগত অনীহার কারণেই খ্রি.পূ. পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জেনোর ধাঁধাটির কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি অনেক শতাব্দী ধরে।

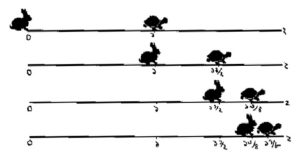

ধাঁধাটি এরকম। একটি দ্রুতপদী খরগোশ আর একটি শ্লথগতি কচ্ছপ দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যেহেতু কচ্ছপ বেচারির পায়ের জোর কম সেহেতু তাকে কয়েক কদম আগে থাকতে দেওয়া হলো। ধরুন, ১ গজ আগে। মনে করুন, খরগোশের গতি কচ্ছপের দ্বিগুণ- তার মানে কচ্ছপ যে সময় নেবে ১ গজ দৌড়ুতে, সে সময়ে খরগোশ চলে যাবে ২ গজ। তাহলে দেখা যায়, খরগোশ যখন কচ্ছপের যাত্রা-বিন্দুতে পৌঁছাল ততক্ষণে কচ্ছপ ১/২ গজ এগিয়ে গেছে। এই আধা গজ দূরত্ব যখন পার হয়ে যায় খরগোশ, ততক্ষণে কচ্ছপ আরো ১/৪ গজ এগিয়ে যায়। এর পর খরগোশ যায় ১/৪ গজ, কচ্ছপ তার থেকে এগিয়ে থাকে আরো ১/৮ গজ। এভাবে তাদের দূরত্ব কমতে থাকে ধাপে ধাপে, কিন্তু একেবারে শূন্যতে পৌঁছায় না। ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬,…,এরকম করে সীমাহীন ধাপে চলতে থাকে তাদের প্রতিযোগিতা, কিন্তু খরগোশ বেচারার কখনোই ভাগ্যে জোটে না কচ্ছপকে ছাড়িয়ে যাওয়া। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই জানি যে খরগোশ অতি সহজেই কচ্ছপকে টপকে অনেক দূরে চলে যায়। তাহলে অঙ্কের অকাট্য যুক্তিতে সেটা পাচ্ছি না কেন আমরা? মহা সমস্যা,তাই না? এই সমস্যা শুধু সে যুগের গ্রিক দার্শনিকদেরই দারুণ মাথাব্যথা সৃষ্টি করেনি, বর্তমান যুগেও অনেক সময় মানুষকে চিন্তায় ফেলে।

মূল সমস্যা এখানে একটি নয়, দুটি। এক, ওপরের ভগ্নাংশগুলো ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। এত ছোট যে প্রায় ‘শূন্য’তে পৌঁছার অবস্থা। তার অর্থ গ্রিকদের সেই চিরশত্রু ‘শূন্য’টি আলগোছে উঁকি মারছে পেছন থেকে। দুই, সংখ্যাগুলো তো শেষ হচ্ছে না, চলে যাচ্ছে একেবারে অসীমের দিকে। সুতরাং পিথাগোরাস আর অ্যারিস্টটল যা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, ‘অসীম’ সংখ্যা,সেটাই দেখা দিচ্ছে এখানে। অথচ জেনোর যুক্তি খণ্ডাবেনই বা কেমন করে তাঁরা। শূন্য আর অসীম আসলে নেই, অথচ জেনোর ধাঁধাতে আছে,তার কী সুরাহা হবে? অ্যারিস্টটল অবশ্য দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না তাতে। বললেন, ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’, দুটোই সত্য, তবে বাস্তবে নয়, জেনোর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাতে। এক কথাতে তিনি জেনোর ধাঁধাকে উড়িয়ে দিলেন, যেন এর কোনো গুরুত্বই নেই।

পশ্চিম সভ্যতাকে অনেক অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল জেনোর ধাঁধার পূর্ণ সমাধান পেতে। ঘটনাটি হলো এই যে সংখ্যায় সীমাহীন হলেও ওপরের ক্রমহ্রাসমান ভগ্নাংশগুলোর যোগফল কিন্তু অসীম নয়,একটি ছোটখাটো সংখ্যা—২। অর্থাৎ

১+১/২+১/৪+১/৮+….=২

কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতাকে বিচার করতে হবে সীমাহীন দূরত্ব দিয়ে নয় (যদিও সীমাহীন সংখ্যাগুলোর যোগফল একটি ছোটখাটো সীমিত সংখ্যা),সীমিত কালক্ষেপণের মাপে। এক গজ যেতে তার এক মিনিট লাগে,দুই গজ যেতে লাগবে দুই মিনিট। দুই মিনিটে খরগোশ কত দূর যায়,আর কচ্ছপ যায় কত দূর, সেটা বের করলেই তো সমস্যা চুকে যায়। সুতরাং ধাঁধার গোঁড়ায় ছিল গ্রিক পণ্ডিতদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা,‘শূন্য’ আর ‘অসীম’–এর দ্বন্দ্ব নয়।

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শূণ্যের ভীতি

♦ তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

♦ চতুর্থ অধ্যায়ঃ শূন্য এল ইউরোপে

♦ পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ ?

♦ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

♦ সপ্তম অধ্যায়ঃ আইনস্টাইনের বিশ্ব

♦ অষ্টম অধ্যায়ঃ শূন্যতার শক্তি

♦ নবম অধ্যায়ঃ মহাবিস্ফোরণের কথা

♦ দশম অধ্যায়ঃ বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

♦ একাদশ অধ্যায়ঃ কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

♦ দ্বাদশ অধ্যায়ঃ হিগস কণার খোঁজে

♦ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

♦ চতুর্দশ অধ্যায়ঃ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

♦ পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ