‘উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের সাহসিকতা আর তাদের উত্তরের গভীরতা দিয়েই আমরা আমাদের বিশ্বকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলি’।

-কার্ল স্যাগান

সুইজারল্যান্ডে কয়েক দিন

সারা বছর কাজের ভিড়ে ঘোরাঘুরির যে খুব একটা সময় পাই তা নয়। তার পরও চেষ্টা করি বছরের কোনো একটা সময় যাবতীয় কাজকর্ম সব শিকেয় তুলে অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্য লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার। লাপাত্তা মানে কেবল বাড়ি কিংবা শহর থেকে হাওয়া নয়, একেবারে দেশ থেকেই সপরিবারে পলায়ন। এতে দুটা উপকার। একঘেয়ে কাজের আবর্জনা থেকে অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্য হলেও রেহাই পাওয়া যায়, এতে মনে কেমন একটা ফুর্তি ফুর্তি ভাব আসে, মনপ্রাণ চাঙা হয়; আর এর পাশাপাশি নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন কৃষ্টির সাথে একটা পরিচয় ঘটার সুযোগ হয়ে যায়।

সুইজারল্যান্ড দেশটা নেহাত মন্দ নয়। ছবির মতন দেশ। একবার গেলে আর ফিরতে মন চাইবে না। আমারও (অ.রা) কি ছাই চাইছিল? ২০১২ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে শুরু করে এপ্রিলের পুরো প্রথম সপ্তাহটা কাটিয়ে এসেছিলাম সুইজারল্যান্ডে। কেমন যেন ঘোরলাগা পরিবেশ। সবুজ প্রান্তর ঘেঁষে উঁচু পাহাড়, সুনীল আকাশ আর বহমান নদীর তীরঘেঁষা শহর। আমরা ছোটবেলায় ছবি আঁকার খাতায় যে অবারিত সবুজের যে ছবি আঁকতাম, পুরো সুইজারল্যান্ডই যেন সেরকম সবুজ প্রান্তরের এক ছিমছাম ক্যানভাস। তবে সুইজারল্যান্ডে কেবল নদী আর সবুজ মাঠই নেই, উপরি পাওনা হিসেবে আছে শ্বেতশুভ্র বরফাচ্ছাদিত পাহাড়। হয়তো ভাবছেন, কয় ছিলিম গাঁজা খেয়ে লিখতে বসেছি; মার্চ মাসে আর বরফ কোথায়? এইবার বুঝি রাম ধরা! তবে কানে কানে বলে রাখি, সুইজারল্যান্ডের কোনো কোনো জায়গা সারা বছরই তুষারাচ্ছন্ন থাকে। তবে সে সমস্ত জায়গায় আপনি হেঁটে বা বাসে করে যেতে পারবেন না। আপনাকে চাপতে হবে এক বিশেষ ধরনের বাহনে। নাম তার গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস৷ সুইসরা আদর করে বলে, ‘স্লোয়েস্ট ফাস্ট ট্রেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’। আট ঘণ্টা ধরে আপনি ট্রেনে চেপে গজকচ্ছপ গতিতে চলতে চলতে সুইজারল্যান্ডের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত মোহনীয় সব দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন, আর মাঝেমধ্যেই পেয়ে যাবেন পরম আরাধ্য তুষারাচ্ছাদিত হিমশৈলের দেখা। গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেসে চড়বেন, কিন্তু গ্লেসিয়ার দেখবেন না তা হয় নাকি।

তো আমরাও দেখলাম। জুরিখের অদূরে chur নামে একটা জায়গা আছে, ভুলেও এটাকে ‘চার’ উচ্চারণ করবেন না। সটান তাইলে শচীন তেন্ডুলেকরের প্যাদানি খেয়ে বাউন্ডারির বাইরে চলে যেতে হবে। ওখানকার লোকে ওটাকে ‘ক্ষুর’ বলে। যস্মিন দেশে যদাচার। ক্ষুরই সই। সেই ঘোড়ার ক্ষুর থেকে গজেন্দ্র গমনে গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস করে নানা চড়াই-উতরাই পার করে অবশেষে জার্মেট নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম।

জার্মেট জায়গাটা গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেসের একেবারে শেষ স্টেশন। সেখানে নেমে ম্যাটারহর্ন দেখা হলো। ও ভালো কথা, ম্যাটারহর্ন হচ্ছে সুইস—ইতালি সীমান্তের একটা পর্বতশৃঙ্গের নাম। ইতালিয়ান নাম মন্টে কার্ভিনো। আর ফ্রেঞ্চ নাম মন্ট কার্ভিন। তবে ইতালি, ফ্রান্স জার্মানরা যে নামেই ডাকুক না কেন, উচ্চতায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুটকেও ছাড়িয়ে যাওয়া পাহাড়টা পৃথিবীতে সুইসদের ছাপ্পা মারা পর্বতশৃঙ্গ হিসেবেই বেশি বিখ্যাত; এমনকি এটা অনেকের কাছেই এখন সুইস- আল্পস পর্বতমালার প্রতীক। ভারতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে যেমন লোকে ভিড় করে, ঠিক তেমনি বহু লোক জার্মেট স্টেশনে নেমেও উদাস নয়নে ম্যাটারহর্নের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন সূর্য ডুবে প্রায় সন্ধ্যা। আমরাও তাকালাম। পুব আকাশের পর্বতশৃঙ্গটা দেখতে অনেকটা এরকমের লাগল –

ভাবছেন, এ আর এমন কী! সামান্য পাহাড় বই তো কিছু নয়। কিন্তু ম্যাটারহর্নের আসল মজাটা সন্ধ্যবেলায় নয়। সকালবেলায় সূর্যোদয়ের সময়। প্রভাতবেলার ম্যাটারহর্নের ছবি একেবারেই আলাদা, সূর্যের প্রথম কিরণ আকাশের ফালি ভেদ করে পর্বতশৃঙ্গে পড়ছে আর ধীরে ধীরে গোটা পাহাড়টা যেন লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠছে, পুরো দৃশ্যটা আমাদের পরিচিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে মনে করিয়ে দেয় অনেকটা এরকমভাবে-

তবে একটা সত্য কথা চুপি চুপি বলে রাখি, প্রত্যুষবেলায় ম্যাটারহর্নের লজ্জায় আরক্তিম মুখ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। ম্যাটারহর্নের প্রথম ছবিটা (মানে সন্ধেবেলার ছবিটা) আমার ক্যামেরায় তোলা হলেও দ্বিতীয়টা নয়, ওটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।

এমন নয় যে ম্যাটাহনে সূর্যোদয় দেখায় আমাদের কোনো আগ্রহের কমতি ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা কৌতূহল আমাদের সে সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কৌতূহলের মাত্রা এতোই বেশি ছিল যে জার্মেটে ম্যাটারহর্নের লজ্জাবিধুর নববধূকে এক ঝলক দর্শন করেই বিদায় দিয়ে উঠে পড়তে হয়েছিল লোকাল ট্রেনে। কারণ যেতে হবে জেনেভা। আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সার্ন তো ওখানেই।

জেনেভা যখন পৌঁছুলাম তখন গভীর রাত্তির। প্রায় মধ্যরাত। এই সময় তো আর সার্নে যাওয়া যায় না। তাই কৌতূহলের ঝাঁপি বন্ধই রাখতে হলো সকাল না হওয়া পর্যন্ত।

উৎস: http://www.swisseduc.ch/glaciers/alps/gornergletscher/icons-gipfel/matterhorn.jpg

অবশেষে সার্ন

সার্নে যাওয়া কেন? কারণ ওটাই এই মুহূর্তে বিজ্ঞানের ‘গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’! জীবন-জগতের তাবৎ বড় বড় প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছেন ঝানু-মাথা বিজ্ঞানীরা ওখানে বসে। এই যে, সব মহাবিশ্বটা কিভাবে তৈরি হলো, এটা তৈরি হয়েছেই বা কী দিয়ে, এর পেছনে কোন কোন প্রাকৃতিক বলগুলো কাজ করছে, মহাবিশ্ব যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মেনে চলে তার উৎসই বা কোথায়, আমরাই বা এলাম কোথা থেকে, আমাদের গন্তব্যই বা কোথায় সবই এখানকার বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে আপনাকে সার্নের ভ্রমণার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ভবনটা ঘুরতে হবে। ভবনটা দেখে আহামরি কিছু মনে হবে না। ওটার ঠিক উল্টো দিকে গ্যালিলিও গ্যালিলি স্কয়ার আছে, সেটাই হয়তো আপনার নজর কাড়বে সবার আগে। সেখানে ঢুকলে প্রথমেই মুখোমুখি হবেন জগতের অন্তিম সব প্রশ্নগুলোর, যা আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে জীবনের কোনো-না-কোনো সময় –

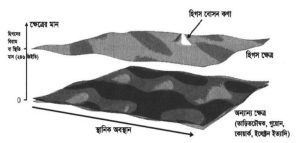

তবে সার্নের মূল আকর্ষণ অবশ্যই দার্শনিক কচকচানি প্রতিষ্ঠা নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীবাসীর যাবতীয় আকর্ষণ শ্যেন চক্ষুর নিচে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম কণা ত্বরক। নাম, ‘লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার’, যাকে সংক্ষেপে আমরা LHC বলি। সে এক বিশাল যন্ত্রদানব। আমাদের কোনো ধারণাতেও আসবে না কতটা বিশাল। জেনেভার সীমান্তে জুরা পাহাড় বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নানা কায়দা- কসরত করে মাটির পঞ্চাশ থেকে একশ পঞ্চাশ মিটার (মানে প্রায় ১৬৫ ফুট থেকে পাঁচশ ফুট) নিচে ২৭ কিলোমিটার (মানে প্রায় সাড়ে সতেরো মাইল) পরিধির ধাতব এক টিউব বসানো হয়েছে। নিচে একটা ছবি দিলাম ব্যাপারটা বোঝাতেঃ

বলা বাহুল্য, এই লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার নামের দানবটা শুধু সুইজারল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সুইজারল্যান্ডের লেক জেনেভার নিচ দিয়ে চলে গেছে একেবারে ফ্রান্স অব্দি। এখন কথা হচ্ছে, এত কষ্ট করে এই টিউব বসানোর প্রয়োজন পড়লো কেন? টিউব বললাম বটে, কিন্তু টিউবের মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যেগুলো একচুল এদিক-ওদিক হলে যন্ত্রটা আর কাজ করবে না। আর তার ওপরে রয়েছে আবার চার জায়গায় চার ধরনের বিশাল পার্টিকেল ডিটেক্টর বা কণা শনাক্তকারক। এলিস (ALICE),আটলাস (ATLAS), সিএমএস (CMS) এবং এলএইচসিবি (LHCb)। মনে রাখতে হবে, এই হতচ্ছাড়া প্যাচানো টিউবটাই যত নষ্টের গোঁড়া, যাবতীয় কুকর্ম আর কৃষ্ণলীলার আঁধার। ঐ যে আমরা জানি, প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে এক বিশাল বিস্ফোরণ হয়েছিল আর তার ফলে তৈরি হয়েছিল এই মহাবিশ্ব, সেটার পুরোপুরি না হলেও একধরনের কৃত্রিম দশা তৈরি করতে পারেন বিজ্ঞানীরা এই ধাতব টিউবের মধ্যে। আমরা তো জানি, এ মহাবিশ্বের কিভাবে শুরু হয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা তত্ত্ব ছিল, এখনো আছে। আর ধার্মিক-বাবাদের ‘কুন ফায়া কুন’ কিংবা ‘ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টি আর সপ্তম দিনে সাবাত’ গ্রহণের নানা গল্পকথার কথা নাহয় বাদই দিলাম। এর মধ্যে সবচেয়ে ‘স্বীকৃত তত্ত্ব’ বলে বিজ্ঞানীরা যেটা গ্রহণ করে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণের প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড মডেল 69। তবে প্রমিত মডেলের সবকিছুই যে পরীক্ষালব্ধভাবে প্রমাণিত তা নয়। কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকফোকর আছে। কিন্তু ফাঁকফোকর থাকলেও সে ফাঁকে কী ছাতামাথা বসবে তা ভালোই বুঝতে পারেন বিজ্ঞানীরা। আপনারা যাঁরা jigsaw puzzle নিয়ে ছোটবেলায় খেলা করেছেন, তাঁরা জানেন ব্যাপারটা। বিভিন্ন টুকরা জোড়া দিতে দিতে আপনি যখন ক্রমশ বুঝতে পারেন আপনার সামনে একটা পরিচিত ছবি ক্রমশ ফুটে উঠতে শুরু করেছে, তখন দুএকটা টুকরা বাকি থাকলেও বুঝতে সমস্যা হয় না, যে পুরো ছবিটা আসলে দেখতে কেমন হবে। সার্নের বিজ্ঞানীরাও মনে করেন, নানা ধরনের কণার ধুমধাড়াক্কা সংঘর্ষ (এই সংঘর্ষ যেমন হতে পারে প্রোটন-প্রোটনে, তেমনি আবার হতে পারে লিড বা সিসার আয়নের মধ্যে) ঘটিয়ে জিগস পাজেলের হারানো অংশগুলো খুঁজে পাবেন আর তারপর সেগুলো জায়গামতো জোড়া দিয়ে প্রমিত মডেলকে পূর্ণরূপ দিতে পারবেন। আর ঠিক এমনি একটা জিগস পাজেলের টুকরো খুঁজে পেয়ে সম্প্রতি (২০১২) ঠিকমতো জোড়া দিতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। হ্যাঁ, এই সেই হিগস বোসন কণা, যার সন্ধান লাভ করে সবাই ছিলেন আনন্দে উদ্বেলিত।

কণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেল (The Standard Model of Particle Physics) সত্তুরের দশকে বিকশিত কণা পদার্থবিজ্ঞানের একটি সার্থক তত্ত্ব যা মৌলিক কণাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়াকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা মহাকর্ষ বাদে অন্য বলগুলোর (তাড়িত চৌম্বক, দুর্বল নিউক্লীয় এবং সবল নিউক্লীয় মিথস্ক্রিয়ার ব্যাখ্যা পাই। তত্ত্বটির আসলে দুটি অংশ। একটি অংশ কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিক্স সবল মিথস্ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে, অন্য দিকে তাড়িতদুর্বল ব্যাখ্যা করে তাড়িত চৌম্বক এবং দুর্বল বলের মিথস্ক্রিয়া।

হিগসের কথা

স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময় দশম অধ্যায়ে হিগসের সাথে আমরা কিছুটা পরিচিত হয়েছি । সেই ষাটের দশক থেকে প্রমিত মডেলের একটা জোরালো অনুমিতি ছিল যে আমাদের এই চিরচেনা মহাবিশ্ব হিগস কণাদের সমন্বয়ে গঠিত হিগস ক্ষেত্রের (Higgs field) এক অথৈ সমুদ্রে ভাসছে। এই অথৈ সমুদ্রে চলতে গিয়েই নাকি উপপারমাণবিক বস্তু কণারা সব ভর অর্জন করে। যদি হিগস ক্ষেত্র বলে কিছু না থাকত, তাহলে কোনো বস্তুকণারই ভর বলে কিছু থাকত না,তা সে রোগা-পটকা ইলেকট্রনই হোক, আর হোঁতকামুখো হিপোপটেমাস মানে টপ কোয়ার্কই হোক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কেবল হিগস ফিল্ড বলে কিছু একটা আছে বলেই এই সব কণা ভর অর্জন করতে পারছে, যা আবার তৈরি করতে পারছে আমাদের গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথসহ সবকিছুই। চিন্তা করে দেখুন, আমরা ফোটনের মতো ভরহীন কণার কথা জানি যারা ছোটে আলোর বেগে। আলোর বেগে ছুটতে পারে কারণ এরা হিগস ফিল্ডের সাথে কোনো ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায় না। হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় না জড়ানোর কারণে তারা থেকে যায় ভরহীন। আর ভরটরের ঝামেলা নেই বলেই তারা ওমনি বেগে হুহু করে ছুটতে পারে। কিন্তু ওভাবে ছুটলে কী হবে, তারা জোট বাঁধতে পারে না কারো সাথেই। জোট বাঁধতে হলে ভর থাকা চাই। এই যে আমাদের চারপাশে এত বস্তুকণার সমারোহ দেখি, দেখি পাহাড়-পর্বত, নদী নালা, গাছপালা আর মানুষ— সবারই অল্প বিস্তর ভর রয়েছে। ভর জিনিসটা তাই আমাদের অস্তিত্বের সাথেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বলে আমরা মনে করি। তাই কোনো কণা যদি পাওয়া যায় যেটা মহাবিশ্বের ব্রাহ্মমুহূর্তে সবাইকে ভর প্রদান করছে, করছে অস্তিত্বহীনকে অস্তিমান, তার গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় অপরিসীম। বহু বছর আগে ১৯৬৪ সালের দিকে পিটার হিগস নামে এক বিজ্ঞানী ধারণা করেছিলেন, এই ধরনের এক ‘হাইপোথিটিক্যাল কণা’র। যদিও ধারণাটির পেছনে কেবল পিটার হিগসের একার অবদানই ছিল তা নয়, এর সাথে জড়িত ছিলেন রবার্ট ব্রাউট ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের মতো বিজ্ঞানীরাও তার পরও একধরনের কণা দিয়ে তৈরি ফিল্ডের ব্যাপারটা হিগসের মাথা থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন, তাই তাঁর নামানুসারেই এই অনুকল্প কণাটির নাম দেওয়া হয় হিগস কণা। কিন্তু নাম দিলে কী হবে, সে কণার কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা কখনোই দিতে পারেননি। ওই যে জিগস পাজেলের হারানো টুকরোর কথা বলছিলাম না, এটা ছিল তেমনি একটা হারানো টুকরো।

এই হারানো টুকরাই যেন খুঁজে পেলেন সার্নের বিজ্ঞানীরা। পেলেন হিগস কণার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। জোড়া লেগে গেল জিগস পাজেলের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর সেই সাথে প্রমিত মডেলের মোনালিসা-মার্কা হাসির ছবিটাও যেন আরো অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল আমাদের কাছে। তা কীভাবে হিগস কণার সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা? ঐ যে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের কথা বলছিলাম না, সেটাই তাঁরা ঘটিয়েছেন লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে, আর নতুন যে কণার কথা বললাম, সেটা ধরা পড়েছে কোথায়? ঐ যে কণা শনাক্তকারক বা ডিটেক্টরগুলোর কথা বলেছিলাম ওপরে, তাদের দুটোতে—অ্যাটলাস ও সিএমএস ডিটেক্টরে। আসলে এই অ্যাটলাস আর সিএমএস এই দুটো ডিটেক্টরকে প্রথম থেকেই রাখা হয়েছিল কেবল হিগস ধরবার কাজে72। এই দুই ডিটেক্টরের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীদের দুটো পৃথক দল আমাদের হিগস বোসনের খোঁজ দিলেন। ফলাফল বিশ্লেষণে স্পষ্ট দেখা গেল, দু’দলই পাচ্ছেন নতুন একটি কণার চিহ্ন। সেটা একটা বিশাল ভারী বোসন কণা। হিগস যার নাম।

Jim Baggott, Higgs: The Invention and Discovery of the God Particle, Oxford University Press, 2012

এ থেকে যদি কেউ ধরে নেন যে, হিগস কণার অনুকল্প যাদের মাথা থেকে এসেছে সেসব তাত্ত্বিকদের মধ্যে পিটার হিগসের অবদানই ছিল সর্বাধিক, তাই তাঁর নামে কণাটির নামকরণ করা হয়েছে, তাহলে কিন্তু ভুল উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া হবে। আসলে ১৯৬৪ সালে হিগসের ধারণাসূচক যে তিনটি মহামূল্যবান পেপার প্রকাশের কথা বলা হয়, তার মধ্যে হিগসের পেপারটি ছিল ২য়। হিগসের আগে বেলজীয় পদার্থবিদ রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের একটি পেপার প্রকাশিত হয়। আর হিগসের পেপারটির পরে জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন ও টম কিব্বল-এর আরো একটি পেপার প্রকাশিত হয়। প্রতিসমতার ভাঙনের জন্য দায়ী ‘হিগস প্রক্রিয়া’ হিসেবে যে প্রক্রিয়াটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেটার পেছনে এদের সবারই কমবেশি অবদান আছে। এমনকি তাদের কাজের আগে জাপানি-আমেরিকান পদার্থবিদ ইয়োইচিরো নামবু এবং ভূতপূর্ব বেল ল্যাবের ফিলিপ অ্যান্ডারসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের উত্তরসূরিদের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে দেয়। এদের সকলের অবদানই উল্লেখযোগ্য, তার পরও কেবল পিটার হিগসের নামেই কেন হিগস কণা, হিগস ক্ষেত্র, হিগস প্রক্রিয়া— সবকিছুর নামকরণ হলো এটা একটা রহস্য। পিটার হিগস নিজেই নিজের নামে কণাটির নামকরণ করেননি এটা নিশ্চিত। অনেকেই এই নামের জন্য আঙুল তোলেন মেধাবী কোরিয়ান-আমেরিকান পদার্থবিদ বেঞ্জামিন লির প্রতি, যিনি ১৯৭৭ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, হিগসের সাথে তাঁর আলাপ হয়, এবং এই আলাপ থেকে তিনি প্রতিসমতার ভাঙনের মাধ্যমে কিভাবে কণারা ভরপ্রাপ্ত হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এই সূত্র ধরে উৎসাহী লী বেশ কিছু সেমিনারে সেটাকে ‘হিগস মেকানিজম’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের ১৯৬৭ সালের গুরুত্বপূর্ণ একটি পেপারে ভুলক্রমে রেফারেন্সে পিটার হিগসের নাম অন্যদের আগে চলে যায়। এটাও একটা কারণ হতে পারে। এগুলোর বাইরে ‘হিগস বোসন’ শব্দটির দ্যোতনা শ্রুতিমধুর, উচ্চারণও সহজ। এ সবকিছুই এই নামের পক্ষে গেছে।

Michael Riordan, Guido Tonelli and Sau Lan Wu, The Higgs at last, Extrme Physics, Scientific American, May 2013

একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যানালজি

১৯৯৩ সালের কথা। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার তখনো এই দানবীয় রূপ নেয়নি, বিজ্ঞানীদের কল্পনা আর ড্রয়িংবোর্ডের নকশাতেই ঘুরছে কেবল। কোন আর্থিক অনুদান পাওয়া যায় কিনা বুঝতে সার্নের একদল বিজ্ঞানী যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল সরকারের বিজ্ঞানমন্ত্রী উইলিয়াম ওয়াল্ডেগ্রেভ-এর কাছে ধরণা দিলেন। ওয়াল্ডেগ্রেভ হিগস নিয়ে বিজ্ঞানীদের অভিমত আর সেটাকে ধরার কসরতের কথা মন দিয়ে শুনলেন বটে, কিন্তু এক বর্ণ বুঝলেন বলে বোধ হলো না। এটা স্বাভাবিকই। হিগস বোসন আসলে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের খুব গূঢ় এক বিষয়। অনেকেই বলেন এটা সন্তোষজনকভাবে বোঝার ন্যূনতম শর্ত হলো কোনো মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট (মাস্টার্স বা পিএইচডি) প্রোগ্রামের কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের তিন সিকোয়েন্সের কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করা। কেবল তাত্ত্বিক কণাপদার্থবিজ্ঞনী কিংবা এ ধরনের গবেষণার সাথে জড়িতরাই হয়তো এর সবটুকু বোঝেন173। এর সাথে জড়িত থাকে খুব উঁচু স্তরের গাণিতিক বিমূর্ততা। এ ধরনের জটিল বিষয়কে জনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা অনেকসময়ই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ওয়াল্ডেগ্রেভ হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি সবার উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন: মাত্র এক পাতার একটা সাদা কাগজে খুব সহজ ভাষায় হিগসের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হাজির করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। যিনি পারবেন তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে পাবেন একটা ভিন্টেজ শ্যাম্পেইনের বোতল! লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড মিলার তাঁর চারজন সহকর্মীর সাথে মিলে জিতে নিলেন চ্যালেঞ্জটা। তাঁরা হিগস কণার মাধ্যমে অন্য কণাদের ভরপ্রাপ্তির ব্যাপারটা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটা এখন হিগসের অন্যতম সহজ-সরল, মজাদার এবং জনবোধ্য ব্যাখ্যা হিসেবে স্বীকৃত।

ডেভিড মিলারের অ্যানালজিটা ছিল এরকমের: ধরুন মার্গারেট থ্যাচারের মতো কোনো বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমার বা আপনার মতো ছাপোষা কারো সাথে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিটেনের কোনো এক জনসভার দিকে যাচ্ছেন। মার্গারেট থ্যাচার যেহেতু একজন চেনাজানা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে জনগণের মধ্যে নিদারুণ উৎসাহ তৈরি হবে। সমর্থকেরা তাঁর চারদিকে জটলা পাকিয়ে এক দুর্দমনীয় বাধার সৃষ্টি করবে; যার ফলে থ্যাচারের এগিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হবে। অন্যদিকে আমার মতো ছাপোষা লোককে কেউ পুছেও দেখবে না। ফলে আমি জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে সুর সুর করে এগিয়ে যাব। দেখলে মনে হবে থ্যাচারের ওজন যেন তাঁর চারপাশে দলা পাকানো ভক্তদের কারণে বহুগুণ বেড়ে গেছে, আর আমার মতো অচেনা লোকেরা রয়ে গেছে হাল্কা-পটকা। হিগস ফিল্ডও কাজ করে ঠিক ওমনিভাবে, অনেকটা জনসমুদ্রের মতোই। এর সাথে একেক কণা একেক রকমভাবে মিথস্ক্রিয়া করে ভরপ্রাপ্ত হয়। যেমন টপ কোয়ার্ক অনেকটা মার্গারেট থ্যাচারের মতো খুব সহজেই হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে, আর অন্যদিকে আপ কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রনের মতো গোবেচারা ঘরকুনোরা থেকে যায় হাল্কা-পটকা। এই সহজবোধ্য অ্যানালজি দিয়েই মিলার এবং তাঁর চারজন সঙ্গী প্রত্যেকে একটা করে শ্যাম্পেনের বোতল বগলদাবা করে নিয়েছিলেন।

এটা হয়তো স্থূল উপমা সঠিক বিচারে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বোঝানোর ব্যাপারে এ ধরনের উপমার জুড়ি নেই। ডেভিড মিলারের এই উপমার সাফল্যের পথ ধরে আরো অনেক পদার্থবিজ্ঞানী এ রকম কিংবা এর চেয়েও উন্নততর উপমামূলক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন জনগণের দরবারে। যেমন, কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিপ্পি ডি স্টেফানো থ্যাচারের বদলে কানাডিয়ান পপ

অপার্থিব, ঈশ্বর কণা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মুক্তমনা, জুলাই ৫, ২০১২

তারকা জাস্টিন বিবারকে ব্যবহার করেছেন; আয়ান স্যাম্পলের মতো কেউ বা গুড়ের কিংবা আলকাতরার মধ্যে পিংপং বলের চলন দিয়ে বুঝিয়েছেন, ফার্মি ল্যাবের ডন লিঙ্কন পানির মধ্যে ব্যাড়াকুড়া মাছের বিচরণের উপমা ব্যবহার করেছেন হিগসের কাজকর্ম বোঝাতে। পদার্থবিদ শন ক্যারল তাঁর সাম্প্রতিক ‘দ্য পার্টিকেল অ্যাট দ্য অ্যান্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ বইয়ে হিগস বোঝাতে নিয়ে এসেছেন লাস্যময়ী অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে।

তার পরও জাস্টিন বিবার বলুন আর অ্যাঞ্জেলিনা জোলিই বলুন, কিংবা হোকনা সে ব্যাড়াকুডা অথবা পিংপং—সবই শেষ পর্যন্ত উপমাই। উপমারা উপমার জায়গায় থাকুক, আমরা এই বইয়ে কেবল এই ধরনের চটকদার উদাহরণ দিয়ে আবছাভাবে হিগসের ব্যাখ্যা শেষ করতে চাই না। যেতে চাই আরেকটু গভীরে। সিরিয়াসলি, কিভাবে অন্য কণারা হিগসের মাধ্যমে ভর অর্জন করে? এটা জানতে হলে হিগসের একটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে হবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শূন্যস্থানেও হিগসের একটা সাংখ্যিক মান থাকে (এটা নিয়ে আমরা একটু পরই আলোচনা করব)। একে বলে হিগসের ‘প্রত্যাশিত মান’ (Expectation value)। যেহেতু হিগসের এই প্রত্যাশিত মান এমনকি শূন্যস্থানেও প্রকাশমান, এর সাথে অন্য কণারা মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে, আর ভর অর্জন করে। এ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কণাদের ভরপ্রাপ্তির ব্যাপারটাও বোঝা যাবে খুব সহজেই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বললে বলা যায়, একটি কণার ভর = শূন্যস্থানে হিগস ক্ষেত্রের মান হিগসের সাথে কণাটির মিথস্ক্রিয়াগত প্রাবল্য। অর্থাৎ, যখন কোনো কণার সাথে হিগসের মিথস্ক্রিয়ার প্রাবল্য যত বেশি থাকে, অর্থাৎ কণাটি যত বেশি করে মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায়, তত বেশি ভরপ্রাপ্ত হয়। একটা টপ কোয়ার্ক হিগস ক্ষেত্রের সাথে অনেক বেশি মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায় আপ কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রন থেকে। তাই এর ভরও তুলনামূলকভাবে বেশি।

তবে একটি কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। হিগসকে মিডিয়ায় যথেচ্ছভাবে সব বস্তুকণাদের ‘ভর সৃষ্টির পেছনে মুখ্য কণা’ হিসেবে তুলে ধরা হলেও, বাস্তবতা হলো, মহাবিশ্বের বস্তুকণার তাবৎ ভর কিন্তু হিগস থেকে আসেনি। বরং সত্যি বলতে কি, তাবৎ ভরের খুব নগণ্য ছোট্ট একটা অংশই কেবল হিগস থেকে এসেছে। তবে এ নিয়ে আরো গভীর আলোচনায় যাবার আগে চলুন কণাদের নিয়ে নিয়ে কিছু কানাকানি সেরে নেওয়া যাক।

Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World, Dutton Adult, 2012

Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World, Dutton Adult, 2012

কণাদের নিয়ে কানাকানি

লেখার এই অংশটা একদম বুনিয়াদি। অনেকেই হয়তো এগুলো জানেন, বিশেষত যারা কণা-পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক বিষয়-আশয় নিয়ে খোঁজখবর রাখেন। আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে এই অংশটা পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। তবে যাঁরা স্কুলের বিজ্ঞানের বইপত্তরগুলোর কথা একেবারে ভুলে গেছেন, আবার নতুন করে ‘কেঁচে গুষ’ (এই অদ্ভুত শব্দটা কেন আমাদের স্কুলে শেখানো হয়েছিল সেটাও বোসন কণার চেয়ে কম রহস্যময় নয় যদিও) করতে চান, তাঁরা সাথে থাকতে পারেন।

আমরা সকলেই জানি, একটা বস্তুখণ্ড তা সে একটা বরফের চাঁইই হোক আর একটা পাথরখণ্ডই হোক, ভেঙে টুকরো করা সম্ভব। আবার সেই টুকরোগুলোকেও ভেঙে আরো ছোট টুকরোয় পরিণত করা যায়। এখন থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে গ্রিক পণ্ডিতেরা এই ব্যাপারটি লক্ষ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, টুকরো করতে করতে এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন পদার্থকে ভেঙে আরো ছোট টুকরায় পরিণত করা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাঁরা পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশের নাম দিলেন পরমাণু বা এটম। তাদের চোখে এই পরমাণুই ছিল প্রাথমিক কণিকা। তবে আজ স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে এই পরমাণু কিন্তু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বা প্রাথমিক কণিকা নয়। আমরা ছেলেবেলায় পদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি যে, পরমাণুকেও ভাঙা সম্ভব। পরমাণুকে ভাঙলে পাওয়া যায় একটি নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনকে। আর নিউক্লিয়াস গঠিত হয় প্রোটন আর নিউট্রনের সমন্বয়ে। বহুদিন পর্যন্ত ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনকে প্রাথমিক কণিকা মনে করা হতো। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মারে গেলম্যান এবং ১৯৬৮ সালে স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার একসিলেটর সেন্টারের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলো যে, প্রোটন ও নিউট্রনগুলো আসলে আরো ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত, যার নাম কোয়ার্ক। তাহলে এ পর্যন্ত আমরা কী পেলাম?

পেলাম যে পদার্থ ভেঙে অণু। অণু ভেঙে আবার পরমাণু। পরমাণু ভাঙলে পাচ্ছি ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে ভাঙলে প্রোটন আর নিউট্রন। আর ইলেকট্রনকে ইলেকট্রনের জায়গায় রেখে প্রোটন আর নিউট্রনকে ফের ভেঙে পাওয়া গেল কোয়ার্ক। তাহলে এখন পর্যন্ত যা পেলাম তাতে করে কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রনই হলো পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তা, যাদের আমরা বলছি প্রাথমিক কণিকা।

ভাবছেন এখানেই শেষ? মোটেই তা নয়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কোয়ার্কগুলো একেবারে পাঁজির পাঁজহারা। তাদের আছে হরেক রকমের (আসলে ছয় রকমের) চেহারা – আপ, ডাউন, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ ও বটম। এর মধ্যে প্রোটন তৈরি হয় দুটো আপ আরেকটা ডাউন কোয়ার্কের সমন্বয়ে, আর অন্যদিকে নিউট্রন তৈরি হয় একটা আপ আর দুটো ডাউন কোয়ার্ক মিলে। তাহলে আমাদের প্রাথমিক কণিকা অনুসন্ধানের ছবিটা কী রকম দাঁড়াল? দাঁড়াল অনেকটা এরকমের –

এগুলো তো পাওয়া গেলই, কিন্তু পাশাপাশি কিছুদিন পরে আরো পাওয়া গেল দুটো নতুন কণিকা। এগুলো দেখতে-শুনতে ইলেকট্রনের মতো হলেও ওজনে কিঞ্চিত ভারী। এরা ইলেকট্রনের খালাতো দুই ভাই—মিউয়ন ও টাউ।

আর ওদিকে আরেক দল বিজ্ঞানী এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আরো অদ্ভুতুড়ে ভৌতিক এক কণা – নিউট্রিনো নাম তার। এই নিউট্রিনোগুলোও চুপা বজ্জাত। এরাও থাকে হরেক রকমের চেহারার মাঝে লুকিয়ে – ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউয়ন নিউট্রিনো, টাউ নিউট্রিনো। আর এরা লক্ষ লক্ষ মাইল সিসার পুরু স্তরকে নাকি অবলীলায় ভেদ করে চলে যেতে পারে কোনো ধরনের গুঁতাগুঁতি করা ছাড়াই।

তাহলে এ পর্যন্ত জানা জ্ঞানের সাহায্যে প্রাথমিক কণিকার তালিকা করতে গিয়ে আমরা কী পেলাম? পেলাম ইলেকট্রন, আর তার দুই খালাতো ভাই (মিউয়ন ও টাউ), ছয় ধরনের কোয়ার্ক আর তিন ধরনের নিউট্রিনো –এরাই হলো সেই প্রাথমিক কণিকা, যা গ্রিক পণ্ডিতেরা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

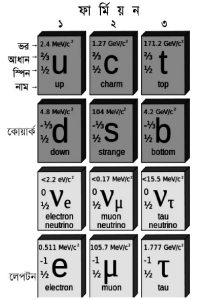

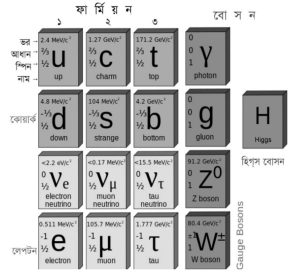

সহজভাবে বললে, এই বারো ধরনের প্রাথমিক কণিকা দিয়ে আমাদের চেনাজানা দৃশ্যমান সকল বস্তু তৈরি। এদের বলে ফার্মিয়ন। এই ফার্মিয়নদের কেউ চাইলে সাবগ্রুপে ভাগ করে ফেলতে পারেন। সেই যে ছয় রকমের হতচ্ছাড়া কোয়ার্কের দল তাদের একটা গ্রুপে রেখে বাদবাকিগুলোকে (মানে ইলেকট্রন, মিউয়ন আর টাউ) অন্য গ্রুপে পাঠিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছে হলে। প্রথম গ্রুপটাকে কোয়ার্ক আর অন্য গ্রুপটাকে লেপটন নামে অভিহিত করা হয়। এই ফার্মিয়নগুলোর ছবি দেওয়া হলো। ছবিটা অনেকটা আমরা ছেলেবেলায় রসায়নের বইয়ে যে পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারনির ছবি দেখেছিলাম, তার একটা সরল ভাষ্যের মতো মনে হবে। মনে রাখাও তাই সহজ।

এই ফার্মিয়ন কণাদের নিয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। উলফগ্যাং পাউলি বলে এক নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ছিলেন, স্বভাবে মহা রগচটা। কারো গবেষণা বা তত্ত্ব অপছন্দ হলে মুখের ওপর বলে দিতেন—‘কাজটা ‘এতই বাজে যে, ভুল হবারও যোগ্য নয়’। সেই পাউলি সাহেবের একটা নীতি ছিল কণাদের নিয়ে, যেটাকে আমরা উচ্চমাধ্যমিক বইয়ে পড়েছিলাম ‘পাউলির বর্জন নীতি’ হিসেবে’। এ নীতির মূল কথা হলো ইলেকট্রনের ঘূর্ণন ভগ্নাংশ আকারে মান গ্রহণ করতে পারে, যেমন ১/২ । এর বাইরে এই পাউলির বর্জন নীতি কী, এবং এটা কিভাবে কাজ করে সেটা এই মুহূর্তে আমাদের এতটা বোঝার দরকার নেই। আমরা আরেকটু পরই সেটা পরিষ্কার করব। কেবল একটি বিষয় এখন মনে থাকলেই চলবে –ফার্মিয়নদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এরা সব পাউলির বর্জন নীতির অন্ধভক্ত। চোখ বন্ধ করে এরা পাউলি সাহেবের নীতি মেনে চলে।

তবে মহাবিশ্বে সবাই যে অন্ধ অনুগত স্তাবক হবেন, তা তো নয়। কিছু কিছু বিদ্রোহী কণা আছে, যারা পাউলি সাহেবের রগচটা স্বভাবকে একদমই পাত্তা দেয় না। এরা পাউলির বর্জন নীতি মানে না। অর্থাৎ এদের স্পিন বা ঘূর্ণন ভগ্নাংশ নয়, এদের স্পিন হয় পূর্ণ সংখ্যা কিংবা শূন্য। এরাই হচ্ছে বিখ্যাত বোসন কণা— বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে যাদের নাম।

ফোটন কণার কথা যে আমরা অহরহ শুনি সেটা একধরনের বোসন কণা। এরা কী করে? সোজা কথা আলোক কণিকা বা তড়িচ্চুম্বক তরঙ্গ বয়ে নিয়ে যায়। এরা শক্তি বয়ে নেওয়ার কাজ করে বলে একে ‘বার্তাবহ কণিকা’ বা ম্যাসেঞ্জার পার্টিকেল বলেও ডাকা হয়। তড়িচ্চুম্বক বলের ক্ষেত্রে বার্তাবহ কণিকা যেমন হচ্ছে ‘ফোটন কণিকা’. তেমনি সবল নিউক্লীয় বলের ক্ষেত্রে আছে ‘গ্লুয়োন’ (Gluon ) আর দুর্বল নিউক্লীয় বলের জন্য রয়েছে W এবং Z কণা। এরা সবাই মিলে তৈরি করে বোসন পরিবার –গেজ বোসন। আর ‘হিগস’ নামের নতুন বোসন কণা খুঁজে পাবার পর সেটাকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু এটা বোসন হলেও স্বভাবে একটু আলাদা। আগেই বলেছি, হিগস কণা বার্তাবাহী কণার মতো শক্তি বয়ে নিয়ে যায় না। বরং এরা কণার জন্য ভর তৈরিতে সহায়তা করে। এই বোসন পরিবারের ছবিটা তাহলে এক ঝলক দেখা যাক –

তাহলে ফার্মিয়ন আর বোসনকে একত্র করে আমাদের পর্যায় সারণি মার্কা ছবিটা দাঁড়াবে এরকমের–

এই ফার্মিয়ন আর বোসন নিয়েই আমাদের কণাজগৎ। এর মধ্যে যে সমস্ত কণা আমাদের চেনাজানা পদার্থ তৈরি করতে সহায়তা করে তারা ফার্মিয়ন, আর যারা শক্তি বয়ে নিয়ে যায় তারা হলো বোসন। এটা আমরা আগেই জেনেছি। আমরা এখানে একটু ভিন্নভাবে এদের সংজ্ঞায়িত করব। ফার্মিয়নগুলো স্থান দখল করে। অন্যদিকে বোসনগুলোকে একটার ওপর আরেকটা বসিয়ে পাইল করে রাখা যায়। এর মানে হচ্ছে বোসন ক্ষেত্র সব সময়ই যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে, অন্যদিকে ফার্মিয়নক্ষেত্র কেবল হতে পারে ‘অন’ কিংবা ‘অফ’। অর্থাৎ সেখানে কোনো ফার্মিয়ন কণা থাকবে অথবা থাকবে না। মাঝামাঝি কিছু নেই। বোসন ক্ষেত্রের সাথে এটাই ফার্মিয়ন ক্ষেত্রের মৌলিক পার্থক্য। অর্থাৎ, দুটো ফার্মিয়ন কণা কখনোই একই স্তরে থাকতে পারবে না। এটাই সেই ‘পাউলির বর্জন নীতি’র মূল উপজীব্য। অর্থাৎ পাউলির এই নীতি বলছে, আমরা দুটো হুবহু অনুরূপ ফার্মিয়ন কখনোই খুঁজে পাব না যারা একই স্থানে বসে ঠিক একই কাজ করছে।

শূন্যতা ও হিগস

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা শূন্যতা নিয়ে কিছুটা হলেও জেনেছি। কিন্তু কে জানত এই রহস্যময় হিগস-এর সাথেও শূন্যতারও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে? আর আছে বলেই সেটা হয়ে উঠেছে এই বইয়েরও একটা উল্লেখযোগ্য উপজীব্য।

আমরা আগেই জেনেছি যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দৃষ্টিতে শূন্যতা মানে আসলে শূন্যতা নয়। শূন্যতার মধ্যে আসলে শক্তি লুকিয়ে আছে, যেটাকে আমরা বলি ‘ভ্যাকুয়াম এনার্জি’। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ থেকে আমরা এ-ও দেখেছি যে এই শক্তি বিকর্ষণমূলক।

একই ব্যাপার কণা-পদার্থবিদদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আবার অন্যভাবে বলবেন। তাঁরা বলবেন, ভ্যাকুয়াম জিনিসটা হিগস ক্ষেত্রে ডুবে আছে। কাজেই তাদের চোখেও শূন্যস্থান জিনিসটা আসলে স্থানশূন্য নয়, তবে ওটা হিগস ক্ষেত্র দিয়ে পূর্ণ।

আমরা চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা অহরহ শুনি; গুয়োন, কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রনসহ অনেক ক্ষেত্রের সাথেও হয়তো কেউ কেউ পরিচিত। দেখা গেছে শূন্যস্থানে এই সব ক্ষেত্রের মান শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, স্থানকে শূন্য করে দিলে ক্ষেত্রগুলো রাতারাতি ‘অফ’ হয়ে যায়। কিন্তু হিগসের বেলায় তা হয় না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শূন্যস্থানেও হিগস ক্ষেত্রের একটা মান থেকে যায়। আর সেটার মান প্রায় ২৪৬ জিইভি।

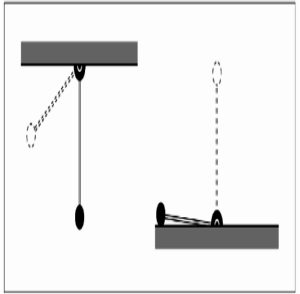

কেন শূন্যস্থানে হিগসের ক্ষেত্রের একটা অশূন্য মান থাকে, এটা এখনো বিজ্ঞানীদের সজীব গবেষণার বিষয়, তবে আমরা এখানে খুব সাধারণ অ্যানালজি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব। একটা সরল দোলককে সুতা দিয়ে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিলে সেটা দু’পাশে দুলতে দুলতে একসময় স্থির হয় ঠিক মাঝ বরাবর এসে। সেই অবস্থানেই দোলকটির শক্তি সর্বনিম্ন। সেই অবস্থান থেকে সরাতে হলে আমাদের দোলকটিতে ঠেলা দিতে হবে। ঠেলা খেয়ে দোলকটি হয়তো আবার দুলতে শুরু করবে, তারপর সেই একইভাবে দুলতে দুলতে আস্তে আস্তে আবার সেই সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গাটাতে, মানে দোলকের মাঝবরাবর এসে থিতু হবে। সুতার বদলে হুক দিয়ে আটকানো কোনো কাঠির মাথায় ভারী বস্তু ঝুলিয়েও আমরা একই পরীক্ষা করতে পারি, এবং একই ফলাফল পাব।

এবার এক কাজ করি। কল্পনা করি, সরল দোলকটিকে উল্টে দেওয়া হলো। মানে দোলকটাকে ওপর থেকে না ঝুলিয়ে মেঝেতে হুক দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো, ফলে কাঠির আগায় ভারী মাথাটা থাকবে ওপরের দিকে। কিন্তু রাখলে কী হবে, আমরা তো জানি, দোলকটা ওটা ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। যেকোনো একদিকে কাত হয়ে পড়বে। হয় ডান দিকে না হয় বাম দিকে। আগেরবার ওপর থেকে সরল দোলক ঝুলিয়ে দেবার সময় আমরা যেরকম একটা সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গা খুঁজে পেয়েছিলাম, এবারে কিন্তু আর তা পাচ্ছি না। বরং ভিন্ন কোনো অবস্থানে কাত হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় দোলকটিকে খুঁজে পাচ্ছি। সেই অবস্থান থেকে সরিয়ে আগেকারে সেই সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গায় নিতে হলে আমাদের শক্তি খরচ করতে হবে।

এটা কিন্তু হিগস কণার ভর নয় যেটা সার্নের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি খুঁজে পেয়েছেন ১২৫ জিইভি সীমায়; এটা আসলে শূন্যস্থানে হিগসের মান।

এই চমৎকার অ্যানালজিটা বিজ্ঞানী শন ক্যারল তাঁর The Particle at the End of the Universe গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন।

হিগসের ব্যাপারটাও সেই ‘উল্টানো’ পেন্ডুলামের মতোই যেন অনেকটা। এ কেবলই অশূন্য একটা মান ( অর্থাৎ ২৪৬ জিইভি) নিয়ে কাত হয়ে পড়ে থাকতে চায়। কাত হওয়া অবস্থা থেকে খাড়া করতে হলে, অর্থাৎ অন্য সবার মতো একে শূন্য মানে রাখতে হলে আমাদের বাড়তি শক্তি খরচ করতে হবে। কে আর এই বাড়তি শক্তি খরচ করতে চায় বলুন? হিগস ক্ষেত্র প্রথম থেকেই সেটা চায়নি। আর চায়নি বলেই শূন্যস্থানে হিগসের একটা মান থাকে। শূন্যস্থানে হিগসের একটা মান থাকে বলেই এটা শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে রাখে, শুধু তাই না ‘প্রতিসাম্যের ভাঙন’ বলে একটা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে অন্য কণাদের ভরের জোগান দেয়।

হিগস কণা ও তার শনাক্তকরণ

আমরা জানলাম, হিগস স্বভাবে খুব অদ্ভুত। এমনকি শূন্যস্থানেও এর একটা অশূন্য মান থাকে। তবে হিগসের কারিশমা কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি তার চেয়েও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। মহাবিশ্বে আর কোনো কণা হিগসের মতো অদ্ভুতুড়ে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের কাছে আসেনি। সেই গন্ধহীন-বর্ণহীন ইথারের মতোই এটা যেন ‘সর্বত্র বিরাজমান’। কিন্তু ইথারের সাথে হিগসের পার্থক্য হলো, ইথারের অস্তিত্ব যেখানে বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে, সেখানে হিগসের অস্তিত্ব হয়েছে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত। পাশাপাশি হিগস প্রতিসমতার ভাঙনে ইন্ধন জোগায়। আর জোগায় প্রমিত মডেলের কণাদের ভর। যদি টপ অথবা বটম কোয়ার্ক বলে কিছু না থাকত তাহলে হয়তো আমাদের জীবন অপরিবর্তিতই থেকে যেত। কোনো ব্যতিক্রমী কিছুই হয়তো কারো নজরে পড়ত না; কিন্তু হিগস বলে যদি কিছু না থাকত, পুরো মহাবিশ্বের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যেত।

হিগস না থাকলে মহাবিশ্বের চেহারাটা ঠিক কীরকম হতো, এ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন করার মতো পরিস্থিতিই আদপে থাকতো কিনা সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। হিগস না থাকলে কণা-পদার্থবিদদের সাধের ‘প্রমিত মডেল’-এর বোধ হয় সলিলসমাধি ঘটত। কণাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকত না, সবার চেহারাই হতো হুবহু অনুরূপ। ফার্মিয়নেরা সব থাকত ভরহীন হয়ে। আমরা কণাদের যে রসায়নের সাথে পরিচিত, সেই রসায়ন বলেই কিছু থাকত না। কণাদের রসায়ন না থাকলে জীবনের রসায়নও থাকতো অনুপস্থিত। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি, হিগস বোসন হচ্ছে এমন এক মূল্যবান কণা যা কিনা মহাবিশ্বে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে। কাজেই কণাদের মধ্যে কাউকে সৈয়দ বংশের খেতাব দিতে গেলে হিগসের কথাই হয়তো আগে চলে আসবে। মিডিয়ায় যে ‘ঈশ্বর কণা’ হিসেবে হিগসকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেটা হয়তো এসব গুরুত্ব উপলব্ধি করেই।

হিগস না থাকলে মহাবিশ্বের প্রকৃতি কেমন হতো, প্রাণের উদ্ভবের সম্ভাবনাই বা কতটুকু থাকত তা নিয়ে নানা ধরনের দার্শনিক আলোচনায় জড়ানো যায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো, মহাবিশ্বে উদ্ভবের পর থেকেই এই কণার একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল। হিগসের অথৈ সমুদ্রের কথা যে আমরা বলছি যেটাকে বলা হয় হিগসের ক্ষেত্র বা হিগস ফিল্ড; বিগ ব্যাং-এর পর হিগস ক্ষেত্র তৈরি হবার আগ পর্যন্ত কণাদের ভর বলে কিছু ছিল না।

Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World, Dutton Adult, 2012

কণাদের ভর বলে কিছু ছিল না। মহা-উত্তপ্ত অবস্থা থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যখন মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল, তারপর সেটা কিছুটা কমে যখন মিলিয়নবিলিয়ন ডিগ্রিতে (দশের পিঠে পনেরোটা শূন্য চাপালে যে তাপমাত্রা পাব সেটা) পৌঁছেছিল, তখন হিগস ব্যাচারাদের এতই ঠান্ডা লাগা শুরু করল যে তারা সব ঠান্ডায় জমে গিয়ে একধরনের করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যাকে জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা বলেন ‘কসমোলজিক্যাল ফেজ ট্রান্সিশন’। এর আগ পর্যন্ত মহাবিশ্বে কণারা লাল ঝাণ্ডা তুলে সাম্যবাদের গান গাইত। কোনো কণারই ভর বলে কিছু ছিল না, পদার্থ- প্রতি পদার্থের সংখ্যা ছিল সমান ইত্যাদি। কিন্তু যে মুহূর্তে হিগস বাবাজির ঠান্ডা লাগা শুরু হলো, অমনি সাম্যটাম্য সব ভেঙে পড়তে শুরু করল। রাতারাতি কণাদের ভর গজাতে শুরু করল, কারো কম কারো বেশি। কেউ চিকনা-পটকা- হালকা হয়ে রইল, আর কেউ বা হিগস ক্ষেত্রের সাথে বেশি করে মিথস্ক্রিয়ায় গিয়ে আর রসদ খেয়ে হয়ে উঠল হোঁদল কুতকুত। যেমন ইলেকট্রন বাবাজি কিংবা লেপটন গ্রুপের সদস্যরা হাল্কা-পাতলা থেকে গেলেও আপ কোয়ার্ক কিংবা W বা Z কণারা হয়ে উঠল গায়ে-গতরে হাতির মতন (যেমন আপ কোয়ার্ক কণাটা আয়তনে ইলেকট্রনের সমান হলেও ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে ৩৫০ হাজার গুণ ভারী)। সাম্যাবস্থা ভেঙে এই যে ভ্যারাচ্যারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় যাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেতাবি ভাষায় বিজ্ঞানীরা বলেন ‘সিমেট্রি ব্রেকিং’, বাংলা করলে আমরা বলতে পারি ‘প্রতিসাম্যের ভাঙন’। তবে এই অসাম্য আর বৈষম্য নিয়ে আমরা যতই অসন্তুষ্ট হই না কেন, হিগস কণার কল্যাণে প্রতিসাম্যের ভাঙন ব্যাপারটা না ঘটলে পরবর্তীতে তৈরি হতো না কোনো অণু-পরমাণু, কিংবা পদার্থ কিংবা সৌরজগৎ, নীহারিকা, সূর্য আর পৃথিবীর মতো গ্রহ। এই প্রতিসাম্যের ভাঙন কিভাবে ঘটতে পারে সেটাই ১৯৬৪ সালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন ছয়জন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী পিটার হিগস, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বল, রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট। সেই সব বিখ্যাত পেপার সার্নে কাচের জারে ঢুকিয়ে দর্শনার্থীদের দেখার ব্যবস্থা করেছে সার্ন কর্তৃপক্ষ ৪০। এত দিন জানতাম, জীববিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস মানুষের মাথা, কিডনি ফরমালিনে ডুবিয়ে জারে রাখার ব্যবস্থা করেন, সার্নের পদার্থবিজ্ঞানীরাও যে জার ব্যবহারে কম যান না তা সেখানে না গেলে জানাই হতো না। আমি (অ.রা) জারে উঁকি দিয়ে তুলতে সমর্থ হলাম সেই বিখ্যাত পেপারগুলোর একটা ছবি–

সে যাক, এখন আমরা দেখি কিভাবে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের সাহায্যে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের মাধ্যমে হিগস কণার উপস্থিতির কথা জানা গেল’ I আগেই বলেছি, হিগসের সমুদ্র যদি থেকে থাকে আর সেই সমুদ্র যদি হিগস কণাদের দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলে সেখান থেকে কিছু কণা বেরিয়ে আসতে পারে।

Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9, 2013

সেসব পেপারের মধ্যে রয়েছে রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন ও টম কিব্বল-এর লেখা Global Conservation Laws and Massless Particles, পিটার হিগসের Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons । সবগুলো পেপারই Physical Review Letters জার্নালের ১৩ নং ভলিউমে প্রকাশিত হয়।

মিডিয়ায় যদিও মোটা দাগে কেবল প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের মাধ্যমেই হিগস কণা পাওয়ার উল্লেখ করা হয়, মূল ব্যাপারটা অনেক গভীর। আমরা জানি, প্রোটন মূলত কোয়ার্ক, এন্টি কোয়ার্ক এবং গ্লুয়োন দিয়ে তৈরি। হিসাব করে দেখা গেছে কোয়ার্ক এবং অ্যান্টি কোয়ার্কের সংঘর্ষে হিগস পাওয়া যায় না; হিগস পাওয়া যাবার আশা করা যায় কেবল গ্লয়োন-গ্লুয়োন সংঘর্ষ থেকেই। দুটো গ্লুয়োন একত্র হয়ে গলে গিয়ে হিগস তৈরি করতে পারে মধ্যবর্তী ‘ভার্চুয়াল কোয়ার্ক’ স্তর পার হয়ে।

আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে প্রচণ্ড গতিতে দুটো সাবমেরিনের সংঘর্ষ হলে যেমন কিছু পানি ছিটকে চলে আসে ওপরে, আর তা দেখে আমরা বুঝি নিশ্চয় পানির নিচে কিছু একটা ঘটেছে। ঠিক তেমনি ব্যাপার হবে হিগস মহাসাগরের ক্ষেত্রেও। হিগস কণা পেতে হলে প্রচণ্ড গতিতে হিগসের সমুদ্রকে ধাক্কা দিতে হবে। এমন জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার ছাড়া আর কারো নেই। সেখানে প্রোটনকে আলোর গতির ৯৯.৯৯৯৯৯৯ শতাংশ গতিতে ত্বরান্বিত করা হয়। আর এভাবে দুদিক থেকে প্রোটনের সাথে প্রোটনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটানোর মাধ্যমে মৌলিক কণা তৈরি করা হয়। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে সংঘর্ষের মাধ্যমে ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি উৎপন্ন হয়, আর সেই শক্তির ধাক্কায় উপপারমাণবিক কণিকারা (subatomic particles) দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটতে থাকে যত্রতত্র। সেগুলো আবার ধরা পড়ে যন্ত্রদানবের ডিটেক্টরগুলোতে। এভাবেই আটলাস আর সিএমএস ডিটেক্টরে ধরা পড়ল মহামান্যবর হিগসের অস্তিত্ব।

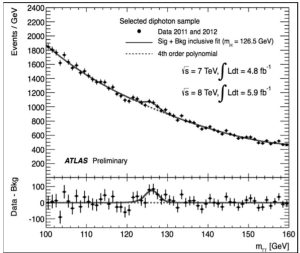

হিগসের শক্তি অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে হিসাব করা হয়েছিল অনেক আগেই। গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন হিগস কণা যদি থেকে তাহকে তবে সেটার ভর থাকবে ১১৪ থেকে ১৩১ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (যেটাকে নতুন এককে গিগা ভোল্ট বলা হয়) এর মাঝামাঝি জায়গায়। বিজ্ঞানীদের অনুমান মিথ্যে হয়নি। প্রোটন নিয়ে গুঁতোগুঁতির ফলাফল শনাক্ত করতে গিয়ে এমন একটা কণা পাওয়া গেল যার শক্তি ১২৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি। হিগস কণার যা যা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা তা এই ফলাফলের সাথে মিলে যায়। আজ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, ছবিতে ১২৫ জিইভির কাছাকাছি যে ঢিপি চোখে পড়ছে সেটা হিগস কণার জন্যই হয়েছে।

এবং এটাই হিগসের প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ। ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তির নেতৃত্বে এক দল (আটলাস গ্রুপ) এবং জো ইনকানডেলার নেতৃত্বে আরেক দল (সিএমএস গ্রুপ) পৃথক পৃথকভাবে এই কণার খোঁজ পেয়ে তাদের ওপর মহলে সার্ন গবেষণাগারের সার্নের মহাপরিচালক রলফ হয়ার কাছে রিপোর্ট করেন। পৃথক দুই দলের পৃথক গবেষণা থেকে যখন একই ফলাফল বেরিয়ে এল তখনই রলফ হয়ার বুঝতে পারলেন সত্যই হিগসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারপরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য তারা বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে ফলাফলগুলো পুনরায় পরীক্ষা করলেন। অবশেষে সবাই হলেন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ।

২০১২ সালের জুলাই মাসে যখন হিগসপ্রাপ্তির ঘোষণা সার্ন থেকে এসেছিল, বিজ্ঞানীরা অনেক সতর্ক ছিলেন। তাঁরা প্রায়শই সরাসরি কণাটিকে ‘হিগস’ না বলে ‘হিগসসদৃশ কণা’ বলতেন। কারণ, তারা জানতেন নতুন পাওয়া কণাটি হিগসের মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও এটি হিগস না হয়ে সম্পূর্ণ নতুন কণিকা হবার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই দিন থেকে শুরু করে প্রায় এক বছর ধরে তাঁরা সেই কণাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করেন, বিশেষত কণাটির স্পিন ও প্যারিটি ছিল বিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বিজ্ঞানীরা জানতেন, হিগসের স্পিন সব সময় শূন্য পাওয়া যাবে, এবং এর প্যারিটি হবে জোড়। যতগুলো পরীক্ষা করেছেন তাঁরা কণাটি নিয়ে সবগুলোতেই এই একই মান পাওয়া গেছে—প্যারিটির ক্ষেত্রে জোড়, আর স্পিনের ক্ষেত্রে শূন্য। ২০১৩ সালের মার্চ মাসে সার্ন পুনর্বার ঘোষণা দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, প্রাপ্ত কণাটি হিগসই ছিল।

শেষমেশ ২০১২ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হাই এনার্জি ফিজিকসের একটি দ্বিবার্ষিক কনফারেন্সে হিগসের প্রাপ্তির খবর জানানো হয়। জেনেভার সার্ন থেকে সরাসরি রিলে করা হয় তাঁদের ঘোষণাটি। গবেষণাগারের মহাপরিচালক রলফ হয়ার যখন এই আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেন, তখন উল্লাস আর করতালিতে ফেটে পড়লেন সমবেত শতাধিক বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিটার হিগস স্বয়ং। ৮৩ বছর বয়স্ক এ বিজ্ঞানী ঘোষণার সময় হয়ে উঠলেন আবেগে অশ্রুসজল। বললেন, ‘আমি ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা আমার জীবদ্দশাতেই ঘটবে’। স্ত্রীকে তখনই ফোনে বলে দিলেন সেলিব্রেশনের জন্য শ্যাম্পেইনের বোতল ফ্রিজে রেখে দিতে।

মহাবিশ্বের সমস্ত ভর হিগস থেকে আসেনি

আমরা জানি, মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুর ভর সৃষ্টির পেছনে মুখ্য কণা হিসেবে হিগসকে মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। বাস্তবতা কিন্তু ঠিক সেরকম কুসুমাস্তীর্ণ কিছু নয়। ভর ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হলেও এই ভর অর্জনের প্রক্রিয়াটা কিন্তু আসলে বেশ জটিলই। আমরা ছোটবেলায় বিজ্ঞানের বইতে শিখেছিলাম, ‘কোনো বস্তুতে অবস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণকে ঐ বস্তুর ভর বলে’। আসলে নিউটনীয় দৃষ্টিতে ভর এটাই। তিনি তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে ভরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “The quantity of matter is the measure of the same, arising from its density and bulk conjointly’। পদার্থের ভরের এই সংজ্ঞায়ন দুইশ বছর ধরে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব রঙ্গমঞ্চে আসার পর ভর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটাই বদলেছে। আর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলে বস্তুর ভরকে একটা ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ফাংশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা থেকে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন কণার মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতিকে’।

মৌল বা প্রাথমিক কণিকাগুলো কিভাবে ভরপ্রাপ্ত হয় সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কণিকার যেমন স্থিতি ভর বলে একটা জিনিস থাকে (যেটাকে পদার্থবিজ্ঞানে রেস্ট ম্যাস বা ইন্ট্রিন্সিক ম্যাস বলে), তেমনি থাকে গতীয় ভর বা কাইনেটিক ম্যাস। এই ভর আসে কোত্থেকে? আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণের কথা আমরা সবাই জানিঃ E = mc² । মানে শক্তি = বস্তুর ভর এবং আলোর গতির বর্গের গুণফল। কাজেই এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখছি, ভরকে যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, ঠিক তেমনি শক্তিকেও ভরে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই শক্তি থাকলে ভর পাওয়া যায়, সমীকরণটাকে একটু রদবদল করে দিলেইঃ m = E/c²।

হিগস ক্ষেত্র থেকে বস্তুকণাগুলো তার স্থিত-ভর (rest mass) পায়। কিন্তু ওপরেই আমরা জানলাম, কণার গতিশক্তিজনিত একটা ভরও আছে। যেমন, ফোটনের স্থিত-ভর শূন্য হওয়া সত্ত্বেও তার একটা গতিশক্তিজনিত ভর আছে। এবং ফোটন মহাকর্ষ ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেটাও আমরা জানি। ফোটনের পাশাপাশি এবার প্রোটন বা নিউট্রনের ক্ষেত্রে ভরের ব্যাপারটা দেখা যাক। যদিও আমরা ওপরে ‘কণাদের নিয়ে কানাকানি’ অংশে প্রোটন বা নিউট্রনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছিলাম, এরা তৈরি হয় কোয়ার্ক দিয়ে (প্রোটন তৈরি হয় দুটো আপ এবং আরেকটা ডাউন কোয়ার্কের সমন্বয়ে, আর অন্যদিকে নিউট্রন তৈরি হয় একটা আপ আর দুটো ডাউন কোয়ার্ক মিলে), কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ রূপ নয়। একটা প্রোটন কেবল কোয়ার্ক দিয়েই তৈরি হয় না, এর মধ্যে থাকে নানাবিধ অন্যান্য ‘অসদ কণা’—অ্যান্টি কোয়ার্ক ও গ্লুয়োন। সেজন্যই, আলাদা আলাদাভাবে দুটো আপ কোয়ার্ক আর একটা ডাউন কোয়ার্কের যোগফলের চেয়ে একটা প্রোটনের ওজন সব সময়ই বেশি পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রোটন বা নিউট্রনের মূল ভর সৃষ্টি হয় হিগস ক্ষেত্র থেকে নয়, বরং গ্লুয়োন ও কোয়ার্কের গতিশক্তি এবং গ্লয়োন ক্ষেত্রে কোয়ার্কের বিচরণ থেকে। সেক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র জাড্য ভরের (inertial mass) কতখানি হিগসজনিত, ও কতখানি গতি ও গ্লুয়োন ক্ষেত্রজনিত, সেটার হিসাবটা দরকার। বিজ্ঞানীরা সে হিসাব করে দেখেছেন, কোয়ার্কগুলো প্রোটন কিংবা নিউট্রনে কেবল শতকরা ১ ভাগ ভরের জোগান দেয়।

Gordon Kane, The Mysteries of Mass, Scientific American, June 27, 2005

ড. দীপেন ভট্টাচর্যের মন্তব্য; সার্ন থেকে হিগস বোসন—প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে। ; মুক্তমনা

বাকি ৯৯ ভাগ ভাগ আসে সবল নিউক্লীয় শক্তি থেকে, যেখানে হিগসের কোনো ভূমিকা নেই 85

আরো সমস্যা আছে। নিউট্রিনোগুলোর ভর আসলেই হিগস থেকে আসে কি না সেটাও একটা প্রশ্ন। এটা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয় গুপ্ত পদার্থ ও গুপ্ত শক্তির সাথে হিগসের সম্পর্কও। বলা বাহুল্য, আমাদের মহাবিশ্বের মাত্র চার ভাগ চেনাজানা ব্যারিয়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি, যাদের প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। বাদবাকি ৯৬ ভাগই কিন্তু গুপ্ত পদার্থ ও গুপ্ত শক্তি। হিগস বাবাজির সাথে তাদের ভরের কোনো সম্পর্ক না থাকলে এটা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, মহাবিশ্বের মোট ভরের দুই হাজার ভাগের এক ভাগের বেশি কিছু হিগস থেকে আসেনি।

পিটার হিগস ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের নোবেল জয়

বইয়ের এই অধ্যায়টি যখন শেষের পথে তখন ২০১৩ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার খবর পেলাম। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পিটার হিগস ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট। মিডিয়ায় প্রকাশ, পারমাণবিক ও উপ-পারমাণবিক কণার ভরের উৎস খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে ‘হিগস- বোসন’ কণার ধারণা করেছিলেন, গত বছর সার্নের পরীক্ষায় তা সফলভাবে প্রমাণিত হয়। এর স্বীকৃতি হিসেবে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য এই দুজনের নাম বিবেচনা করেছে নোবেল কমিটি। ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট জন্মেছিলেন ১৯৩২ সালে, অধ্যাপনা করছেন ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি একটি যুগান্তকারী গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর সহকর্মী রবার্ট ব্রাউটের (অধুনা পরলোকগত) সঙ্গে মিলে যা হিগস কণার কাজ বুঝতে সহায়ক হয়েছিল।

আর ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণকারী পিটার হিগস এমনিতেই পাদপ্রদীপের আলোতে সব সময়ই ছিলেন, বিখ্যাত কণাটির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত থাকায়। তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার এমিরিটাস অধ্যাপক হিসেবে এখনো কাজ করছেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমাদের জন্যও এটি কম আনন্দদায়ক নয়, কারণ, অনেক আগে থেকেই এই দুই বিজ্ঞানীর কাজের উল্লেখ করে আমাদের এই বইটি লিখতে মনস্থ করেছিলাম। এই অধ্যায়েই বলেছি, হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে কিভাবে উপ-পারমানবিক কণিকারা ভর অর্জন করতে পারে সেটাই ১৯৬৪ সালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন ছজন বিজ্ঞানী—পিটার হিগস, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বল, রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এ্যাঙ্গলার্ট। গত বছর সার্নের পরীক্ষায় তাঁদের যুগান্তকারী ধারণাটি সফলভাবে প্রমাণিত হয়। তখন থেকেই অনুমান করা হচ্ছিল, হিগস কণার গবেষণার সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের নোবেল-প্রাপ্তি হয়তো স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

এদের মধ্যে রবার্ট ব্রাউট মারা গিয়েছেন ২০১১ সালে। নোবেল পুরষ্কার মরণোত্তর হিসেবে দেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই; তাই রবার্ট ব্রাউট মনোনীত হতে পারেননি। বাকি তিনজন—গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বলের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল সবার শেষে। কাজেই গুরুত্ব বিচারে তাঁরাও ছাকনির জাল ভেদ করে ওপরে উঠতে পারেননি। জয়মাল্য গিয়েছে শেষ পর্যন্ত ফ্রাঁসোয়া এ্যাঙ্গলার্ট ও পিটার হিগসের গলাতেই। ২০১৩ সালের নোবেল বিজয়ের পটভূমিকায় আমার (অ. রা) একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা বিডিনিউজ২৪ পত্রিকায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে ‘হিগস- বোসন কণার নোবেল জয়’ শিরোনামে।

নোবেল কমিটির ঘোষণা থেকে জানা গিয়েছে, তারা এ দুজনকে পুরস্কৃত করেছে ‘একটি প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক আবিষ্কারের জন্য, যে প্রক্রিয়া উপ- পারমাণবিক কণাদের ভরের উদ্ভব বুঝতে সহায়তা করে এবং যেটি সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের আটলাস ও সিএমস-এর পরীক্ষায় নিশ্চিত করা গেছে।’

সত্যেন বোসের অবদান – পেছন ফিরে দেখা

প্রবন্ধের এই অংশটা লেখার সাথে একেবারেই সংগতিহীন মনে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণে কিছু অপ্রিয় কথা বলতেই হচ্ছে। বাঙালি জাতির হুজুগ- প্রিয়তার কথা বোধ হয় সর্বজনবিদিত। এমনিতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে কারো কোনো মাথাব্যথা আছে এমন নয়, চিরায়তভাবে হাসিনা-খালেদা- রাজাকার-ধর্ম ইত্যাদির বাইরে চিন্তা বা দৃষ্টি খুব একটা অগ্রসর হতে দেখা না গেলেও হিগস বোসন কণা নিয়ে মিডিয়ায় তোলপাড় হবার সাথে সাথে বাঙালি হুজুগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। ঈশ্বর কণা তত্ত্বের আবিষ্কারের পিতা হিসেবে ‘সত্যেন বোস’কে আখ্যায়িত করে গগনবিদারী কান্নাকাটির ধূম পড়ে গেল। কেউ কেউ আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করলেন, সার্নের খ্রিষ্টান—ইয়াহুদি- নাসারা সায়েন্টিস্টরা নাকি বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের গবেষণা মেরে দিয়ে তাঁকেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। এমনি একটি লেখা আমার নজরে এল একটি ব্লগে, লেখার শিরোনাম –“GOD particle বা ঈশ্বর কণা তত্ত্বের আবিষ্কারের পিতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এভাবে ভুলে গেলেন বিজ্ঞানীরা।

Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9, 2013

Victor J. Stenger, Higgs and the Mass of the Universe, Huffington Post, Posted: 07/14/2012

অভিজিৎ রায়, হিগস-বোসন কণার নোবেল জয়, বিডিনিউজ২৪, অক্টোবর ১০, ২০১৩ ৩০৪।

লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য ছিল এরকমের –

‘…হিগসের উল্লেখিত ওই কণার চরিত্র সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। দুই বিজ্ঞানীর নামে কণাটির নাম দেওয়া হয় হিগস-বোসন। GOD particle বা ঈশ্বর কণার তত্ত্বীয় ধারণাটা মূলত আসে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইন-এর যৌথ গবেষণাপত্র থেকে। জার্মানির বিখ্যাত জার্নাল ‘Zeitschrift fur Physik’-তে এটা প্রকাশিত হয়। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই ধারণা মূলত আসে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে। এটাই এখন আলোচিত ও বিখ্যাত ‘বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব’ হিসেবে ।…’ লেখাটির নিচে মন্তব্যকারীদের কিছু মন্তব্যের নমুনাও দেখতে পারেন পাঠকেরা, যার কিছু উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করছি-

‘ভাবতেও কষ্ট হয়। এতটা নির্লজ্জ ইউরোপিয়ানরা।’

‘ইউরোপিয়ানরা পারলে নিজেদের ছাড়া সারা বিশ্বের সব জাতিকেও অস্বীকার করবে’

“পিটার হিগসকে নোবেলের জন্য নমিনেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে অথচ বসু অন্তরালেই রয়ে গেলেন।’।

এ ধরনের অনেক মন্তব্যই পাওয়া যাবে ওখানে।

শুধু ব্লগ-আর্টিকেল হলেও না হয় কথা ছিল, অনলাইন, অফ লাইন সব পত্রিকার সম্পাদকীয় কিংবা কলামেও এ ধরনের হাজারো ভুল অনুমানের ছড়াছড়ি। যেমন, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম নামের পত্রিকাটিতে ৫ জুলাই তারিখে প্রকাশিত “নতুন বিতর্কে ‘ঈশ্বর কণা” শিরোনামের কলামে সাব্বিন হাসান (নামের নিচে লেখা আছে আইসিটি এডিটর) আমাদের জানিয়েছেন

‘…পিটার হিগসের সঙ্গে উপমহাদেশের ভারতীয় বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এ কণার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেন। এ দুই বিজ্ঞানীর নাম থেকেই ‘হিগস-বোসন’ কণা তত্ত্বের সৃষ্টি। আজ ‘ঈশ্বর কণা’ নামে পরিচিত।…’

দেখলাম আবেগে বাঁধ ভাসিয়েছেন কেবল উলুখাগড়ারা নয়, অনেক রাজা- উজিরই। আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আছেন, চিন্তায়-চেতনায় মুক্তমনা। দিন দুনিয়ার খোঁজখবর ভালোই রাখেন। তিনি পর্যন্ত হিগস নিয়ে মিডিয়া তোলপাড় শুরু হবার কয়দিন পর আমায় একটি লেখার লিঙ্ক পাঠালেন যার শিরোনাম – For the Indian Father of the ‘God Particle,’ a Long Journey from Dhaka। অবশ্য কেউ কোনো লিঙ্ক পাঠানো মানেই যে লেখকের বক্তব্যের সাথে তিনি সহমত হবেন তা নয়, আর তাছাড়া এ লেখাটা অবশ্য ওপরের বাংলা-ব্লগ লেখকের মতো এলেবেলে নয়, কিন্তু মোটাদাগে বক্তব্য একই। বোসন কণার সাথে সত্যেন বোসের নাম মিলেমিশে আছে। যেহেতু এখন ‘গড পার্টিকেল’ পাওয়া গেছে তাই তিনিই ‘ফাদার অব গড পার্টিকেল’। ইউরোপিয়ানরা তাকে ভুলে গেছে, সঠিকভাবে সম্মানিত করেন নাই। ০৫-০৭-২০১২ তারিখে প্রথম আলো এই ইংরেজি লেখাটার উপর ভিত্তি করে অনলাইন ডেস্কের বরাত শিরোনাম করেছে -‘উপেক্ষিত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু’, এবং পরবর্তীতে আরেকটি প্রবন্ধ –“ঢাকা থেকে জেনেভা’।

এই অভিযোগগুলো সঠিক না ভুল তা জানলে হলে পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানের কথা আমাদের ঠিকমতো জানতে হবে। আমি (অ.রা) বছর কয়েক আগে ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ নামে একটি বই লিখেছিলাম। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক এ এম হারুন-অর রশীদ। সেই বইয়ে সত্যেন বোসকে নিয়ে পরিশিষ্টে কিছু কথা লিখেছিলাম, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে হয়তো পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবেঃ

১৯২৪ সাল। তখন আক্ষরিক অর্থেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্বর্ণযুগ’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের একটি ছোট্ট কক্ষে বসে এ বিভাগের তরুণ শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন বোস হিসেবে সমধিক পরিচিত) প্লাঙ্ক বিকিরণ তত্ত্বের সংখ্যায়নিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি নতুন সংখ্যায়নের জন্ম দেন যা পরবর্তীকালে ‘বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন’ (Bose-Einstein Statistics) নামে বিশ্বে পরিচিত হয়। যেসব কণিকা সমষ্টি এই সংখ্যায়ন মেনে চলে ওদের ধর্ম হলো ভর শূন্য অথবা সীমিত, স্পিন শূন্য বা পূর্ণসংখ্যক- আর এদেরকে এখন বলা হয় বোসন। বলা বাহুল্য, বোসের নামেই এই নামকরণ।

জেনারেশন৭৫, GOD particale বা ঈশ্বর কণা তত্ত্বের আবিষ্কারের পিতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এভাবে ভুলে গেলো বিজ্ঞানীরা!! http://www.amarbornomala.com/ details 13684.html

সাব্বিন হাসান, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, নতুন বিতর্কে ‘ঈশ্বরকণা’, জুলাই ৫, ২০১২

Samanth Subramanian, For the Indian Father of the ‘God Particle,’ a Long Journey from Dhaka, http://india.blogs.nytimes.com, July 6, 20121

উপেক্ষিত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম আলো, অনলাইন ডেস্ক, তারিখঃ ০৫-০৭-২০১২

হুমায়ূন রেজা, ঢাকা থেকে জেনেভা, প্রথম আলো, তারিখঃ ১৩-০৭-২০১২

অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ – ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬।

সত্যেন বোস সেসময় দুটি অনুমিতির ভিত্তিতে এই সংখ্যায়ন মাত্র চার পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধে উপস্থাপন করেনঃ

১. আলোক কণিকাসমূহ (ফোটন) পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ অপার্থক্যযোগ্য।

২. এদের দশা স্থান ন্যূনতম h³ আয়তনবিশিষ্ট অসংখ্য কোষে বিভক্ত—এ কল্পনা করা যায়।

বোস এ প্রবন্ধটি আইনস্টাইনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর মন্তব্যের জন্য এবং প্রবন্ধটি প্রকাশযোগ্য হলে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে জার্মানির কোনো গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি (৪ জুন, ১৯২৪):

…আপনি লক্ষ্য করবেন, আমি প্লাঙ্কের সূত্রের সহগটি চিরায়ত তাড়িত চৌম্বক তত্ত্ব ব্যবহার না করে নির্ধারণের চেষ্টা করেছি কেবল দশা-স্থানের ক্ষুদ্রতম আয়তনকে h v ধরা যায় এই অনুমিতি থেকে। যথোপযুক্ত জার্মান ভাষা না জানায় প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি এটি যদি প্রকাশযোগ্য মনে করেন, তবে সাইটফিট ফুর ফিজিকে (Zeits. für Physik) প্রকাশের ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।…’

আইনস্টাইন কর্তৃক স্বয়ং অনূদিত প্রবন্ধটি ‘Plancks Gresetz and Lichtquantenhypotheses’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় (Zeits. für Physik, 24, 178, 1924)। আইনস্টাইন প্রবন্ধটির শেষে একটি পাদটীকা সহযোজন করেছিলেন, যা আজও বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু পাঠককে চমৎকৃত করে–

‘আমার মতে বোস কর্তৃক প্লাঙ্ক সূত্র নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রধাপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্ধারণ করা যায়, যা আমি অন্যত্র বর্ণনা করব।’

তা প্লাঙ্ক সূত্র আহরণে কী সে অসংগতি যা নতুনভাবে নির্ধারণ করতে গিয়ে বোস কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের জন্ম দান করেছিলেন? এ ব্যাপারে আমাদের আরেকটু পেছনের দিকে যেতে হবে।

১৯০৪ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক তত্ত্বীয়ভাবে ‘কৃষ্ণকায়া বিকিরণের’ সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরীক্ষণের ও পর্যবেক্ষণের সাথে সুন্দরভাবে মিলে যায়। এতদিন সনাতনী তাড়িত-চৌম্বক তত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিকিরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে আলো তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ হলেও কোনো পরমাণু বা অণু কর্তৃক বিশোষণ বা নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় এই তাড়িত-চৌম্বক শক্তি অবিরত ধারায় শোষিত বা নিঃসৃত না হয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে শোষিত বা নিঃসৃত হয়। এখান থেকেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্মমুহূর্ত হিসাব করা যেতে পারে।

পরিস্থিতিটা বিবেচনা করা যাক। প্লাঙ্কের দৃষ্টিতে, একটি কৃষ্ণবস্তুর গাত্র থেকে ক্রমাগত প্লাঙ্ক কল্পিত স্পন্দকসমূহ কর্তৃক গুচ্ছ তাড়িতচৌম্বক শক্তি শোষিত ও নিঃসৃত হচ্ছে; ফলে বস্তুর অভ্যন্তরস্থ বিকিরণ একটি তাপীয় সুস্থিতিতে রয়েছে এবং এই বিকিরণ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে কৃষ্ণবস্তুর অভ্যন্তরে স্থির তরঙ্গ প্যাটার্ন রচনা করছে। প্লাঙ্ক তাঁর স্পন্দক নিঃসৃত বিকিরণ শক্তির গড় মান নির্ধারণ করলেন এবং কম্পাঙ্ক বিস্তারে স্থির তরঙ্গের প্যাটার্ন থেকে কম্পনের প্রকার সংখ্যা বের করলেন। এই প্রকার সংখ্যাকে গড় নিঃসৃত শক্তি দিয়ে গুণ করলেই বেরিয়ে আসে প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র।

এ. এম . হারুন অর রশীদ, বিজ্ঞান সমগ্র, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শোষণ ও নিঃসরণ কালে বিকিরণকে গুচ্ছ গুচ্ছ শক্তি কণিকা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে,অন্যদিকে কৃষ্ণবস্তুর অভ্যন্তরে একে তরঙ্গরূপে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এটিই হলো সত্যেন বোসের দৃষ্টিতে প্লাঙ্কের নির্ধারণ পদ্ধতির অসংগতি; অবশ্য এ অসংগতি আইনস্টাইনের চোখেও ধরা পড়েছিল। সত্যেন বোসের কৃতিত্ব হলো, বিশুদ্ধ ফোটন কণিকার বণ্টনবিন্যাসের সংখ্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্লাঙ্কের সূত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন যা প্লাঙ্কের অসংগতি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ প্রবন্ধটি সম্পর্কে আইনস্টাইন তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সত্যেন বোসকে লেখা একটি চিঠিতেঃ

আমি আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করে সাইটফিট ফুর ফিজি’কে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান বলে মনে করি, যা আমাকে খুশি করেছে। …আপনিই প্রথম ‘উৎপাদকটিকে’ কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে নির্ধারণ করেছেন, অবশ্য পোলারায়ন উৎপাদক সম্বন্ধে যুক্তি অতটা শক্তিশালী নয়। তবে, এটি প্রকৃতপক্ষেই একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

সত্যেন বোস আহৃত সংখ্যায়নকে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বলা হয় কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, বোস সংখ্যায়ন ফোটনের জন্য প্রযোজ্য, যার স্থির ভর শূন্য এ ধরনের কণিকার জন্য বোস এ সূত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন। অন্যদিকে আইনস্টাইন বোস পদ্ধতিকে ভরযুক্ত কোয়ান্টাম গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বোসের সূত্রকে সাধারণীকরণ পর্যায়ে উন্নীত করেন, যা তিনি বোসের পত্রের পাদটীকায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বোস সংখ্যায়নের আবিষ্কারের পর তা পদার্থবিদ্যার নানা শাখার ব্যবহৃত হচ্ছে বা হয়েছে। বোসের বণ্টন বিন্যাসের মৌলিক সূত্রকে জড় কণিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে কোয়ান্টাম গ্যাসের আচরণ অতি শীতল তাপমাত্রায় বিস্ময়কর হতে পারে, যার অনিবার্য পরিণতি হলো ‘বোস- আইনস্টাইন ঘনীভবন’। এই ভবিষ্যদ্বাণী পদার্থবিদ্যায় এক চমকপ্রদ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল।

সত্যেন বোস কর্তৃক কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের কাজটি কত গভীর তাৎপর্যময় ছিল বোস নিজেই সে সময় তা বুঝতে পারেননি। তাঁর মন্তব্য: ‘আমার ধারণাই ছিল না যে আমি যা করেছি তা নতুন কিছু।’ তবে ১৯২৫ সালে বার্লিনে আইনস্টাইনের সান্নিধ্যে এলে সত্যেন বোস তাঁর কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। সে সময়কার কথা তিনি এভাবে স্মরণ রেখেছেন,‘…জার্মানিতে যখন উপস্থিত হলাম, তখন দেখি প্রায় সকলেই আমার প্রবন্ধ পড়ছেন ও আলোচনা করছেন। স্বয়ং আইনস্টাইন আমার নতুন সংখ্যায়ন রীতিতে বস্তুকণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর প্রয়োগ ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মূল কথা হলো, পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন বোসের অনন্যসাধারণ অবদান আছে, এবং সেই অবদানের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ একটা কণা-পরিবার তাঁর নাম ধারণ করে আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সম্প্রতি লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে যে হিগস কণা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, কিংবা সত্যেন বোসের আইডিয়া ইউরোপিয়ানরা মেরে দিয়েছে। কী নিদারুণ অজ্ঞতা। বিজ্ঞানী উলফগ্যাং পাউলির মতোই বলতে হয়, ‘They are not even wrong’। একটা উদাহরণ দিই। নাসায় ‘চন্দ্রশেখর টেলিস্কোপ’ বলে একটা টেলিস্কোপ আছে যেটা পদার্থবিজ্ঞানে সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখরের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কেউ যদি বলেন, এই টেলিস্কোপের আইডিয়াটা চন্দ্রশেখরের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, আর নাসার বিজ্ঞানীরা তা মেরে দিয়ে একটা বড়সড় টেলিস্কোপ বানিয়ে নিজেদের করে রেখেছেন এটা যেমন শোনাবে,সত্যেন বোসকে ‘ঈশ্বর কণার’ জনক বলে জাহির করার চেষ্টাটাও সেরকমই।

তবে আশার ব্যাপার হলো সবাই আবেগের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। এর মধ্যে সমকাল পত্রিকায় ব্যাপারটি নিয়ে কিছুটা হলেও নিরপেক্ষভাবে প্রতিবেদন হাজির করা হয়েছে। ১০ জুলাই তারিখে প্রকাশিত ‘বসু ও বোসন কণা’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিজ্ঞান লেখিকা খালেদা ইয়াসমিন ইতি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন–

‘হিগস কণাকে বিজ্ঞানে হিগস বোসন বলেই উল্লেখ করা হয়। কারণ হিগস কণা একটি বোসন কণা। এর স্পিনও পূর্ণসংখ্যার। এ রকম অসাধারণ আবিষ্কারের খবর দেশের গণমাধ্যমে প্রচারের ক্ষেত্রে এমন কিছু বক্তব্য আসছে যা তরুণ প্রজন্মের কাছে বিভ্রান্তিকর হয়ে দেখা দেবে। যেমন—‘এই কণা আবিষ্কারে উৎফুল্ল বিজ্ঞানীরা স্মরণ করতেই ভুলে গেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা উপেক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু।’ এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু উপেক্ষিত। তবে তা নিজ দেশে, বাইরে নয় এবং হিগস বোসন কণার আবিষ্কারে এসব কথা প্রাসঙ্গিকও নয়। ড. আলী আসগর বলেছেন, যেকোনো তত্ত্ব বিকশিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। এর তাৎপর্য সম্পর্কে ওই বিজ্ঞানী ও অতটা অবগত থাকেন না। হিগস বোসন ভর বাহক বোসন বৈশিষ্ট্যের একটা কণা যা বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে; এটুকুই।

খালেদা ইয়াসমিন ইতি, বসু ও বোসন কণা, কালস্রোত, দৈনিক সমকাল, জুলাই ১০, ২০১২।

সার্নের গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সুবীর সরকার ডয়চে ভেলেকে বললেন, এই ‘ঈশ্বর কণা’ আবিষ্কারে সত্যেন বসুর কোনো অবদান নেই। তবে হ্যাঁ, পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র ‘বোসন জাতের কণা সত্যেন বসুর সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে। একই কথা ডয়চে ভেলেকে বললেন সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর হাই এনার্জি বিভাগের বিজ্ঞানী সুকল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৪ সালে বোসন কণার অস্তিত্বের কথা সবাই জানতে পারেন। কিন্তু এর সঙ্গে বোসের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে বোসের আবিষ্কৃত সংখ্যাতত্ত্বের অবদান আছে’।

খালেদা ইয়াসমিন ইতি তাঁর লেখায় পদার্থবিদ ড. আলী আসগরের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে তথাকথিত ঈশ্বর কণার সাথে সত্যেন বোসকে জুড়ে দেওয়ার কিংবা তাঁকে জনক বানানোর চেষ্টা আসলে খুবই ভ্রান্ত। আসলে সত্যি বলতে কী, যাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত, কিংবা কণা-পদার্থবিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা সবাই আসলে এটার সাথে একমত হবেন। যেমন প্রথম আলোতে ১৩-০৭-২০১২ তারিখে প্রকাশিত “ঈশ্বর’ কণার খোঁজ’ শিরোনামের প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেনের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি”–

সব মৌলিক কণারই ঘূর্ণন (স্পিন) বলে একটা বিশেষ ধর্ম রয়েছে, যা কিনা পূর্ণ সংখ্যা (০, ১, ২,…) বা অর্ধপূর্ণ সংখ্যা (১/২, ৩/২,…) দ্বারা নির্দেশিত হয়। যাদের মান পূর্ণ সংখ্যা, তাদের দলটিকে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সম্মানে বলা হয় ‘বোসন’। উল্লেখ্য, অধ্যাপক বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯২৪ সালে এ ধরনের কণার পরিসংখ্যান তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। যে বিশেষ কণাগুলোর আদান-প্রদানের কারণে মৌলিক বলগুলোর উদ্ভব হয়, তার সব কটি এই বোসন দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অতি পরিচিত আলোর কণা যে ফোটন, তা-ও একটি বোসন কণা। সার্নে আবিষ্কৃত কণাটির ঘূর্ণন সংখ্যা শূন্য। তাই এটিও একটি বোসন। মনে রাখতে হবে, বসুর অবদান ১৯২০-এর দশকের এবং পিটার হিগসের কাজ ১৯৬০-এর দশকের।

আমরা জানি, আইনস্টাইন যেমন বেহালা বাজাতে পছন্দ করতেন, রিচার্ড ফেইনম্যান যেমন বাজাতেন বঙ্গো, ঠিক তেমনি সত্যেন বোস বাজাতেন এস্রাজ। কিন্তু এস্রাজ বাদকের আসলে হিগস বোসন বা হিগস কণার অন্বেষণে কোনো অবদান ছিল না, এটা আমাদের কথা নয়, ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আহমেদ শফি, ১৪ জুলাই বিডিআর্টসের ইংরেজি বিভাগে প্রকাশিত তাঁর চমৎকার ‘Nearly finished brief biography of a well-known scintilla’ শিরোনামের লেখায়–

‘Bose spent the rest of his life doing little important physics, and the proposal for using a Higgs particle for spontaneous symmetry breaking had nothing to do with the esraj player’

তার পরও যদি পাঠকদের ব্যাপারটা বুঝতে সমস্যা হয়, তবে আমার (অ.রা) নিজের লেখায় দেওয়া খুব প্রিয় অ্যানালজি দিয়ে শেষ করি। ‘পথের পাঁচালী’ নামের বিখ্যাত সিনেমাটার সাথে সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্ক থাকলেও পরিচালকের নামের সাথে এই বইয়ের সহলেখক অভিজিৎ রায়ের কেবল নামের শেষাংশের কাকতালীয় মিল ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এই মিলের সূত্র ধরে যদি অভিজিৎ রায় বিখ্যাত সিনেমাটির জনক সাজার চেষ্টা করে, তাহলে যেমন দেখাবে, হিগস বোসন কণায় বোসন দেখেই সত্যেন বোসকে জনক বানানোর প্রচেষ্টাটাও সেরকমই।

ঈশ্বর কণা নিয়ে বিতর্ক

হিগস কণাকে ‘ঈশ্বর কণা’ হিসেবে ডাকাটা আমার পছন্দের নয় মোটেই। কারণটা আমি (অ.রা) আমার সার্ন ভ্রমণের পর একটি সাম্প্রতিক লেখায় বলেছিলাম1 9 ৪ । কিছু ব্যাপার এখানেও প্রাসঙ্গিক। হিগস বোসনের নাম ঈশ্বর কণা মোটেই ছিল না প্রথমে। এমনকি এখনো পদার্থবিজ্ঞানের সরকারি পরিভাষায় এটা নেই। এটা ‘ঈশ্বর কণা’ হিসেবে পরিচিতি পায় নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যানের একটি বইয়ের প্রকাশনার পর। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ৪৫০ পৃষ্ঠার বইটার শিরোনাম ছিল— ‘দ্য গড পার্টিকেলঃ ইফ দ্য ইউনিভার্স ইজ দ্য আনসার, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চন?”

আরশাদ মোমেন, ‘ঈশ্বর’ কণার খোঁজ, প্রথম আলো, তারিখঃ ১৩-০৭-২০১২

Ahmed Shafee, Nearly finished brief biography of a well-known scintilla, http://opinion.bdnews24.com/

আমার সাম্প্রতিক সার্ন ভ্রমণ এবং হিগস কণা নিয়ে ব্লগ আর্টিকেল (মুক্তমনা, জুলাই ৯, ২০১২)।

বলা হয়, কণাটির গুরুত্ব বোঝাতে নাকি ঈশ্বর শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে মজার ব্যাপার হলো, লেখক নাকি নিজেই বইটির নাম ঈশ্বর কণা না রেখে ‘গডড্যাম পার্টিকেল’ বা ‘ঈশ্বর-নিকুচি’ কণা রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশক শেষ সময়ে গডড্যাম থেকে ড্যাম শব্দটা ছেঁটে ফেলেন। বইয়ের নাম হলো গড পার্টিকেল। সেই থেকে হিগস বোসনের নাম হয়ে গেল ‘দ্য গড পার্টিকেল’! বাঙালি সাংবাদিকেরাও সাথে সাথে এর ভাষান্তর করলেন ‘ঈশ্বর কণা’। নির্মলেন্দু গুণের মতোই তাইলে বলতে হয়, কেবল স্বাধীনতা শব্দটি বদলে দিয়ে—‘ঈশ্বর শব্দটি এভাবে আমাদের হলো’।

লেখক যে নিজেই বইটির নাম ঈশ্বর কণা না রেখে ‘ঈশ্বর-নিকুচি’ কণা ( Goddamn Particle) হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন আর সেটা প্রকাশকের কাঁচিতে কিভাবে কাটা পড়ে ‘ঈশ্বর কণা’ (Goddamn Particle) তার একটা সরস বর্ণনা পাওয়া যায় ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় –

..অনাবিষ্কৃত কণাটির গুরুত্ব সাধারণ মানুষকে বোঝাতে ১৯৯৩ সালে কলম ধরেছেন লিও লেডারম্যান। বইয়ের নাম কী হবে? লেডারম্যান বললেন, ‘নাম হোক হিগস বোসন।’ ঘোর আপত্তি প্রকাশকের। বললেন।, ‘এমন নামের বই বিক্রি হবে না। ভাবা হোক জুতসই কোনো নাম।’ বিরক্ত লেডারম্যান বললেন, ‘তা হলে নাম থাক গডড্যাম পার্টিক্যাল।’ অর্থাৎ, দূর-ছাই কণা। প্রকাশক একটু ছেঁটে নিলেন সেটা। বইয়ের নাম হলো ‘দ্য গড পার্টিকেল’। নামের মধ্যে ঈশ্বর! বই বিক্রি হলো হুহু করে। ব্যাপারটা ঠিক এরকমভাবেই ঘটেছিল কি না তা পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিয়ে না বলা গেলেও লেখক আসলে তাঁর বইয়ের জন্য গড পার্টিকেলের বদলে গডড্যাম পার্টিকেল (Goddamn Particle) প্রস্তাব করেছিলেন,আর প্রকাশক শেষ সময়ে সেটা পরিবর্তন করেন, তার উল্লেখ বহু জায়গায় পাওয়া যাবে।

লিওন লেডারম্যানের ‘গড পার্টিকেল’ শিরোনামের বইটা আমার কাছে আছে, সেটা ২০০৬ সালে পুনর্মুদ্রিত। সেটার জন্য আলাদা করে ভূমিকাও লিখেছেন তিনি। বইটা এমনিতে খুবই দুর্দান্ত, সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় রসিকতা করে বইটা লেখা। জানি না পাঠকেরা বইটি পড়েছেন কি না, বইটা কিন্তু খুব মজাদার একটা বই। এমন নয় যে ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বর কণা সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় মরে গিয়ে কিংবা ভাবে বিগলিত হয়ে বইটি লিখেছেন, বরং বইটি পড়লে বোঝা যায়, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাই করেছেন বেশি। যেমন একটা জায়গায় (পৃষ্ঠা ২২) তথাকথিত ঈশ্বর কণাকে ‘সবচেয়ে বড় শয়তান/খলনায়ক’ আখ্যায়িত করে লিখেছেনঃ

কণা-পদার্থবিদেরা সম্প্রতি এ ধরনের একটি ফাঁদ পাততে সমর্থ হয়েছেন। চুয়ান্ন মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটা টানেল আমরা তৈরি করছি যেখানে অতিপরিবাহী কণাত্বরকের মধ্যে যুগল রশ্মির আপতনের সাহায্যে সেই শয়তানকে ধরবার প্রত্যাশা করি।

আহ্ কী প্রচণ্ড শয়তান সেই ব্যাটা ! ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শয়তান …

এ ধরনের রসিকতা আছে বইটা জুড়েই। একে তো বিশ্বাসীরা লিওন লেডারম্যানের রসিকতা বোঝেননি, তার ওপর এখন সার্নের বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর কণাপ্রাপ্তির প্রমাণকে ধরে নিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে।

লিওন লেডারম্যানের পাশাপাশি পিটার হিগসের কথাও বলতে হয়। পিটার হিগস নিজে নাস্তিক, সেটা তাঁর উইকি পেইজেই লেখা আছে। তিনি হিগস বোসন কণাকে ঈশ্বর কণা হিসেবে আখ্যায়িত করারও ঘোর বিরোধী। তাঁর ভাষ্যেই–

এটা আমার জন্য একধরনের অপ্রস্তুত হবার (embarrassing) মতোই ব্যাপার; কারণ এটা পরিভাষার একধরনের ভুল প্রয়োগ, যা কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে পারে’।

Leon Lederman, The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question ?, Delta, 1993

প্রসঙ্গত দেখুন, John Horgan, If You Want More Higgs Hype, Don’t Read This Column, http://blogs.scientificamerican.com/cross-

check/2012/07/04/if-you-want-more-higgs-hype-dont-read-this-column /

Luca Mazzucato, Higgs Boson: That god (damn ) particle… http:// scallywagandvagabond.com/2012/07/higgs-boson-that-goddamn-particle/

The Higgs boson Fantasy turned reality http://www.economist.com/ node/21541797 ইত্যাদি।

লিওন ল্যাডারম্যানের মূল বইয়ে ভাস্যটি এরকমের―

Particle physicists are currently setting just such a trap. We’re building a tunnel fifty-four miles in circumference that will contain the twin beam tubes of the Superconducting Super Collider, in which we hope to trap our villain.

And what a villain! The biggest of all time!….

পিটার হিগসের উইকি পেইজে Political and religious views অংশে লেখা আছে, ‘Higgs is an atheist, and is displeased that the Higgs particle is nicknamed the “God particle” (Ref.http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs)

James Randerson, Father of the ‘God Particle’, The Guardian, Sunday 29 June 2008

এটা আমার জন্য একধরনের অপ্রস্তুত হবার (embarrassing) মতোই ব্যাপার; কারণ এটা পরিভাষার একধরনের ভুল প্রয়োগ, যা কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে পারে’।

বিজ্ঞানীরা হিগস কণার সন্ধান পাবার পর মুক্তমনা ব্লগার অপার্থিব একটি লেখা লিখেছিলেন মুক্তমনায় ‘ঈশ্বর কণা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব’ শিরোনামে। লেখাটিতে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যা প্রণিধানযোগ্য–

হিগস কণাকে ঈশ্বর কণা বলা হয় কেন? ঈশ্বর কণা পদার্থবিজ্ঞানের সরকারি পরিভাষায় নেই। নোবেল পদার্থবিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান তাঁর ১৯৯৩ সালে লেখা বইয়ের শিরোনামে হিগস কণাকে ঈশ্বর কণা বলে উল্লেখ করায় সাধারণ্যের ভাষায় এই নামকরণ স্থান পেয়ে গেছে। বিজ্ঞানে কম সচেতন বা অজ্ঞদের অনেকেই এই কারণে হিগস কণা আবিষ্কারকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে ভুল করছে। যেমনটা স্টিফেন হকিং-এর ‘A brief history of Time’-এর উপসংহারে ‘ঈশ্বরের মন জানার’ কথা বলায় এটাকে অনেকে হকিং-এর ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সাক্ষ্য হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু হকিং, লেডারম্যান এঁরা কেউ আস্তিক নন। হিগস কণার প্রবক্তা হিগস একজন নাস্তিক। হকিং এবং লেডারম্যান উভয়ই রূপক অর্থে বা আলঙ্কারিকভাবে ‘ঈশ্বর’ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বর কণার আবিষ্কারের সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্পর্ক, একটা কমলার সাথে বুধবারের যে সম্পর্ক, সেরকম।

কাজেই ঈশ্বর কণার আবিষ্কারের সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্পর্ক খোঁজাটা কেবল মিডিয়ার ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। যেমন, সার্নের হিগস বোসনপ্রাপ্তির খবরের পর জি নিউজ খবর দিয়েছিল এই শিরোনামে‘ইনসান খুঁজে পেল ভগবান’। আবার কেউ কেউ এর মধ্যেই করতে শুরু করেছেন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আয়াতের সন্ধান (এমন কিছু মন্তব্যের স্ক্রিনশট সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল যা মুক্তমনায় প্রকাশিত লেখাটিতে পাওয়া যাবে), যা তাদের যুক্তিহীন আবেগী ও হুজুগপ্রিয় মনমানসিকতাই তুলে ধরে।

অনেকে মনে করেন, এই ‘ঈশ্বর কণা” নামকরণের পেছনে নাকি গবেষণায় সরকারি ফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারটা কাজ করেছিল। সে সময় রক্ষণশীলদের দখলে থাকা কংগ্রেস ‘গড’-এর টোপ গিলে অর্থায়নে রাজি হবে, এমন ভাবনাও হয়তো কাজ করে থাকবে এর পেছনে। তবে এর পেছনে উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন,আমরা মনে করি, হিগস বোসন কণাকে ঈশ্বর কণা হিসেবে উপস্থাপন করার মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। বৈজ্ঞানিকভাবেও ব্যাপারটা অর্থহীন। হিগস কণা যত গুরুত্বপূর্ণ কণাই হোক না কেন, শেষ বিচারে একটা কণাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, হিগসের চেয়েও প্রাথমিক কিছুর সন্ধান যদি কখনো বিজ্ঞানীরা পান—যেমন স্ট্রিং—তখন তাদের কী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে? ‘মাদার অব গড পার্টিকেল? নাকি খোদার বাপ?

আর তাছাড়া হিগস সম্বন্ধে জেনে ফেলা মানেই সব জ্ঞান অর্জিত হয়ে যাওয়া নয়। মহাকর্ষ, গুপ্ত পদার্থ, গুপ্ত শক্তি, স্ট্রিং তত্ত্বের অতিরিক্ত মাত্রাসহ অনেক অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান হিগস দিতে পারেনি, সেজন্যই সার্নের মেনুতে আরো অসংখ্য খাবারের অর্ডার আছে। সেগুলোর সমাধান হবার আগে কাউকে ঈশ্বর বানানো অনেকটা বালখিল্যই।

তবে আশার ব্যাপার হলো, আমরা জেনেছি, সার্নের পুরো কনফারেন্সে বিজ্ঞানী ও সাংবাদিক সবাই এই নামটা সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেছেন। এমনকি সাংবাদিক সম্মেলনেও সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই নাম উচ্চারণ না করতে। চলুন আমরাও সার্নের বিজ্ঞানীদের মতো সচেতনভাবে এটিকে ঈশ্বর কণা হিসেবে আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকি, আর ড. ডেভ গোল্ডবার্গের মতো অন্যদেরও আহবান জানাই – ‘স্টপ কলিং ইট গড পার্টিকেল’।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত স্টিফেন হকিং-এর বিপুল জনপ্রিয় বই – ‘ব্রিফ ফিস্ট্রি অব টাইম’। বইটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ভরপুর, এমনকি শূন্য থেকে কিভাবে মহাবিশ্ব উদ্ভুত হতে পারে তারও সম্ভাব্য ধারণা আছে ওতে কিন্তু বইয়ের শেষ লাইনটিতে এসেই প্যান্ডোরার বাক্সের মতোই রহস্যের ঝাঁপি মেলে দিয়েছিলেন হকিং; বলেছিলেন, যেদিন আমরা সর্বজনীন তত্ত্ব (Theory of every thing) জানতে পারব, সেদিনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ‘ঈশ্বরের মন’ (mind of god)-কে পরিপূর্ণভাবে বোঝা। তার পর থেকে হকিং-এর বলা এই ‘মাইন্ড অব গড’ নিয়ে হাজারো ব্যাখ্যা আর প্রতিব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সেটার অবসান ঘটেছে হকিং- এর শেষ বই ‘গ্যান্ড ডিজাইন’-এ, যেখানে তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, ‘মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য কোনো প্রয়োজন নেই ঈশ্বরের’। বইটি নিয়ে আমার আলোচনা আছে এখানেঃ http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=10307

Large Hadron Collider: Scientists’ wish list for the LHC, Guardian, Wednesday 10 September 2008

Dr. Dave Goldberg, Stop calling it “The God Particle!” http://io9.com/5923170/stop-calling-it-the-god-particle

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শূণ্যের ভীতি

♦ তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

♦ চতুর্থ অধ্যায়ঃ শূন্য এল ইউরোপে

♦ পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ ?

♦ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

♦ সপ্তম অধ্যায়ঃ আইনস্টাইনের বিশ্ব

♦ অষ্টম অধ্যায়ঃ শূন্যতার শক্তি

♦ নবম অধ্যায়ঃ মহাবিস্ফোরণের কথা

♦ দশম অধ্যায়ঃ বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

♦ একাদশ অধ্যায়ঃ কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

♦ দ্বাদশ অধ্যায়ঃ হিগস কণার খোঁজে

♦ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

♦ চতুর্দশ অধ্যায়ঃ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

♦ পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ