‘এই মহাবিশ্বের প্রয়াণ কেমন করে,

চিতাগ্নি নাকি বরফশীতল ঘরে?”

—রবার্ট ফ্রস্ট

‘এই মহাবিশ্বটা পরমাণু দিয়ে তৈরি নয়, গল্প দিয়ে তৈরি’। উক্তিটি প্রয়াত কবি ও রাজনৈতিক কর্মী মুরিয়েল রুকেসারের। রুকেসার উক্তিটি কী ভেবে করেছিলেন, তা এখন আর মনে নেই, কিন্তু আজ এই অধ্যায়টা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে তিনি হয়তো ভুল বলেননি। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বই খুললে দেখতাম, আমাদের চেনাজানা বস্তুজগৎ অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। কিন্তু আজকের দিনের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই মহাবিশ্বের একটা বড় অংশ, সত্য বলতে কি—মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাই—আমাদের চেনাজানা কোনো পদার্থের অণুপরমাণু নয়, বরং অজ্ঞাত পদার্থ আর অজ্ঞাত শক্তিতে পরিপূর্ণ। আর বিজ্ঞানীদের এই নতুন আবিষ্কারগুলো জন্ম দিয়েছে নানা আকর্ষণীয় সব গল্পকাহিনির। সেই কাহিনির একটা বড় অংশ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতিকে ঘিরে। আজকে আমরা সেই কাহিনিগুলোই শুনব।

এক সময়কার ডাকসাইটে আইনবিদ থেকে পরবর্তীতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদে পরিণত হওয়া এডউইন হাবলের ১৯২৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা জানেন যে এই মহাবিশ্ব আসলে প্রতি মুহূর্তেই প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এই মহাবিশ্ব কি ক্রমাগত এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকবে? নাকি মহাকর্ষের টান একসময় গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার প্রসারণের গতিকে মন্থর করে দেবে, যার ফলে এই প্রসারণ থেমে গিয়ে একদিন শুরু হবে সংকোচন? এই প্রশ্নের ওপরই কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নির্ভর করছে। প্রসারণ চলতেই থাকবে নাকি একসময় তা থেমে যাবে, এই ব্যাপারটি যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির ওপর নির্ভর করছে তা হলো মহাবিশ্বের ‘ক্রান্তি ঘনত্ব’ (critical density); একে ‘সন্ধি-ঘনত্ব’ও বলতে পারি। এই সন্ধি বা ক্রান্তি ঘনত্বের বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা যাক।

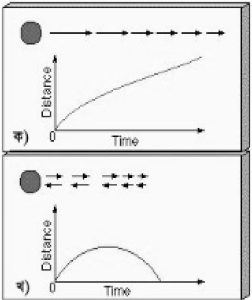

ধরা যাক, ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি টেনিস বল মহাশূন্যে ছোড়া হলো। এর পরিণতি কী হতে পারে? এক্ষেত্রে সম্ভাবনা দুটি। যদি ইনক্রিডিবল হাল্ক কিংবা বাঁটুল দ্য গ্রেটের মতো কেউ বলটা ছোড়েন, আর বলের বেগ যদি কোনোভাবে পৃথিবীর নিষ্ক্রমণ বা মুক্তি বেগকে (escape velocity) ছাড়িয়ে যেতে পারে, তবে বলটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। বলটার গতিপথ হবে অনেকটা প্রথম ছবির মতো উন্মুক্ত ও সীমাহীন (unbounded) হবে। আর আমার (অ.রা) মতো কমজোরি কেউ যদি বলটা ছোড়েন, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে বলটার বেগ নিষ্ক্রমণ বেগের চেয়ে অনেক কম হবে। সেক্ষেত্রে বলটা ওপরে উঠতে উঠতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এবারে কিন্তু প্রক্ষেপণ পথটি আগের বারের মতো উন্মুক্ত হবে না; বরং হবে বদ্ধ বা সংবৃত (bounded )।

মহাবিশ্বের অবস্থাও আমাদের উদাহরণের ওই বলের মতন। এর কাছেও এখন দুটি পথ খোলা। এক হচ্ছে পালোয়ান হাল্ক বা বাঁটুলের ছুড়ে দেওয়া বলের মতন সারা জীবন ধরে এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকা; এ ধরনের মহাবিশ্বের মডেলকে বলা হয় উন্মুক্ত বা সীমাহীন মহাবিশ্ব (Unbounded universe or Open Universe)। অথবা আরেকটি সম্ভাবনা হলো- মহাবিশ্বের প্রসারণ একসময় থেমে গিয়ে সংকোচনে রূপ নেওয়া, এ ধরনের মহাবিশ্বকে বলে সংবৃত বা বদ্ধ মহাবিশ্ব (Bounded universe or Closed Universe )।

এই ব্যাপারগুলো আজকের দিনে খুব সাধারণ মনে হয়। কিন্তু একটা সময় বিজ্ঞানীদের এগুলো গণনা করে বের করতে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে মহাবিশ্বের পরিণতির ব্যাপারটা গণনা করা যায়? আমরা আগে ফ্রিডম্যানের যে মডেলের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম (পরে দেখা গিয়েছিল ডি সিটার এবং আইনস্টাইনের সমাধানগুলো আসলে ফ্রিডম্যানের মডেলেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমাধান), সেখান থেকেই মহাবিশ্বের পরিণতির চলকগুলো সম্বন্ধে পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কি মহাবিশ্বের পরিণতির ওপর প্রভাব বিস্তার করা গুরুত্বপূর্ণ চলক আছে সর্বসাকল্যে তিনটি–-

ক. হাবলের ধ্রুবক (H): এ থেকে আমরা মহাবিশ্বের প্রসারণের হার সম্বন্ধে জানতে পারি।

খ. ওমেগা (Ω):এ থেকে আমরা মহাবিশ্বের পদার্থের গড় ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাই।

গ. ল্যামডা (Λ): এটা শূন্যতার মধ্যে থাকা বিকর্ষণ শক্তি কিংবা যা মহাবিশ্বকে ত্বরমাণ করে তুলছে।

বহু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ তাঁদের জীবনের পুরো সময়টাই কাটিয়ে দেন তিনটি চলকের নিখুঁত মান এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক বের করতে। এ ব্যাপারটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলোর সঠিক মান জানা না থাকলে আমরা পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক অভিমত হাজির করতে পারব না। এ নিয়ে প্রাথমিক কাজের জন্য আমরা যার কাছে ঋণী তিনি ছিলেন এক বাঙালি বিজ্ঞানী। অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম। তিনি ১৯৭৭ সালের দিকে প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণা প্রবন্ধ ‘Possible Ultimate Fate of the Universe’। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বিলেতের রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বিখ্যাত জার্নালে। একই বিষয়ে তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বছর দুয়েক পর ভিস্তাস ইন অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে। তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হবার পর সেগুলো অনেক বিদগ্ধজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত সাময়িকী স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ ম্যাগাজিন থেকে অনুরোধ করা হয় অধ্যাপক ইসলাম যেন তাঁর গবেষণা প্রবন্ধটির একটা ‘জনপ্রিয় ভাষ্য’ তৈরি করেন। তাদের অনুরোধে জামাল নজরুল ইসলাম একটি প্রবন্ধ লেখেন ‘মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি’ (The Ultimate Fate of the Universe) নামে, যেটা ম্যাগাজিনটিতে প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের দশকের একদম শেষ দিকে। তাঁর কাজ আরেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল সে সময়। তিনি ফ্রিম্যান ডাইসন। ডাইসন একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার প্রকাশ করেন ‘সীমাহীন সময়ঃ উন্মুক্ত মহাবিশ্বে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা’ শিরোনামে। পেপারটিতে একটা বড় অংশজুড়ে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের কাজের উল্লেখ ছিল। ফ্রিম্যান ডাইসন কেবল তাঁর পেপারে অধ্যাপক জামাল নজরুলের রেফারেন্স দিয়েই ক্ষান্ত হননি, পরবর্তীতে অধ্যাপক ইসলামকে এ বিষয়টি নিয়ে একটি জনপ্রিয় ধারার বই লিখতেও উৎসাহিত করেন। এরই ফলে ১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় গ্রন্থ “মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি’ (The Ultimate Fate of the Universe)। অধ্যাপক ইসলামের বইটি যখন বেরোয় তখন মূলধারার জ্যোতিঃপদার্থবিদদের লেখা বই বাজারে দুর্লভ। স্টিফেন হকিং, পল ডেভিস, শন ক্যারল, ব্রায়ান গ্রিনরা তখনো জনপ্রিয় ধারার বই লেখায় হাত দেননি। মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে সবে ধন নীলমণি ছিল স্টিভেন ওয়েনবার্গের লেখা ‘প্রথম তিন মিনিট’।

Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos, 2006

J. N. Islam, Possible Ultimate Fate of the Universe, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 18 (3), 1977.

J.N. Islam, The long-term future of the Universe, Vistas in Astronomy, Vol. 23 (265), 1979

J.N. Islam, The Ultimate Fate of the Universe,, Sky & Telescope 57, 1979.

Freeman J. Dyson, Time without End: Physics and Biology in an Open Universe. Reviews of Modern Physics, Vol. 51, No. 3, pages 447–460; July 1979.

তবে সেটা মহাবিশ্বের শুরুর দিককার রহস্য নিয়ে। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের লেখা বই বাজারে ছিলই না বলা যায়। সেই অভাব প্রথমবারের মতো পূর্ণ করেছিলেন জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর ওই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মাধ্যমে। বইটির তথ্য, বিষয়বস্তু, জনবোধ্যতা ও সাবলীলতার প্রেক্ষিতে বইটি সাথে সাথেই পাঠকসমাজে দারুণভাবে সমাদৃত হয়, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসি,ইতালীয়, জার্মান,পর্তুগিজ,সার্ব,ক্রোয়েটসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে যায় বইটি। বলা বাহুল্য, তাঁর এ বইটি কেবল সাধারণ মানুষদেরই আকৃষ্ট করেনি, ভাবনার খোরাক জুগিয়েছিল বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদেরও। তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন স্টিফেন হকিং, জয়ন্ত নারলিকার, সায়মন মিটন, জি সি টেলর ও মার্টিন রিসের মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা। তাঁদের অবদানের কথা অধ্যাপক ইসলাম তাঁর বইয়ের ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন। আর বইটির পেছনে মূল অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবে বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের উল্লেখ তো ছিলই।

বস্তুত অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ও ফ্রিম্যান ডাইসনের প্রথম দিককার কাজগুলোই যে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করার খোরাক জুগিয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনের ১৯৯৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। ‘মহাবিশ্বে জীবনের পরিণতি’ শীর্ষক এই রচনায় বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস ও গ্লেন স্টার্কম্যান বলেন–

বিগত শতকের সময়গুলোতে বিজ্ঞানীদের দার্শনিক অভিব্যক্তি আশাবাদ আর নৈরাশ্যবাদের দোলাচলে দুলছিল। ডারউইনের আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বাণীর খুব বেশিদিন পরে নয় –ভিক্টোরিয়ান যুগের বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের ‘তাপীয় মৃত্যু’ (heat death) নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছিলেন—যখন তাঁরা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে সমগ্র মহাবিশ্ব একটা সময় সাধারণ তাপমাত্রায় এসে পৌঁছুবে, যার পর কোনোকিছুরই আর পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু বিশের দশকে মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হবার পর থেকে বিজ্ঞানীদের উদ্বিগ্নতা একটু কমে আসে, কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণ সেই সাম্যাবস্থায় পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। সে সময় খুব কমসংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানীই প্রসারণশীল মহাবিশ্বে প্রাণের অন্যান্য ধারা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যত দিন পর্যন্ত না পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসনের ১৯৭৯ সালে লেখা ক্লাসিক পেপারটা [‘সীমাহীন সময়: উন্মুক্ত মহাবিশ্বে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা’] প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রিম্যান ডাইসনের কাজ আবার প্রভাবিত হয়েছিল তাঁর পূর্ববর্তী জামাল ইসলামের কাজ দিয়ে যিনি এখন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। লরেন্স ক্রাউস ও গ্লেন স্টার্কম্যান যখন নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার জন্য ওপরের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তখন জামাল নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন বটে, তবে আজ আমরা জানি, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এ বছরের (২০১৩) ১৬ মার্চ। কিন্তু মারা গেলেও তিনি তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য রেখে গেছেন বিশাল মণিমাণিক্য, যার ঠিকানা পাওয়া যায় সমসাময়িক অন্য বিজ্ঞানীদের কাজে। যেমন, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে প্রকাশিত হয় আরেক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী পল ডেভিসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘শেষ তিন মিনিট’। ওয়েনবার্গের পূর্ববর্তী ক্লাসিক ‘প্রথম তিন মিনিট’-এর শিরোনামের আদলে লেখা এ গ্রন্থে জামাল নজরুল ইসলামের কাজের উল্লেখ রয়েছে। পল ডেভিসের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থেও অধ্যাপক ইসলামের কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নির্ভর করছে মহাবিশ্বের প্রকৃতি কী রকমের তার ওপর। মহাবিশ্ব বদ্ধ হলে এর পরিণতি হবে এক রকমের, আর উন্মুক্ত হলে সেটা হবে আরেক রকমের। জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর গবেষণাপত্র ও বইয়ে বিস্তৃতভাবে নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন আমাদের এই মহাবিশ্ব ‘বদ্ধ নাকি ‘উন্মুক্ত’। তাঁর বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনামই ছিল – ‘মহাবিশ্ব কি উন্মুক্ত নাকি বদ্ধ?’ তিনি এই অধ্যায়ে উন্মুক্ত ও বদ্ধ মহাবিশ্বের মডেলের যে রেখচিত্র উপস্থাপন করেন তা এরকমেরঃ

Steven Weinberg, The First Three Minutes: A Modern View Of The Origin Of The Universe, Basic Books, 1993

…But few cosmologists thought through the other implications for life in an ever expanding universe, until a classic paper in 1979 by physicist Freeman Dyson of the Institute for Advanced Study in Princeton, N.J., itself motivated by earlier work by Jamal Islam, now at the University of Chittagong in Bangladesh” [Lawrence M. Krauss and Glenn D. Starkman, The Fate of Life in the Universe, Scientific American, November 1999].

Paul Davies, The Last Three Minutes : Conjectures About The Ultimate Fate Of The Universe, New York, New York, Basic Books, 1994

উদাহরণ হিসেবে দেখুন, Paul Davies, God and the New Physics, Simon & Schuster; First Edition edition, 1983

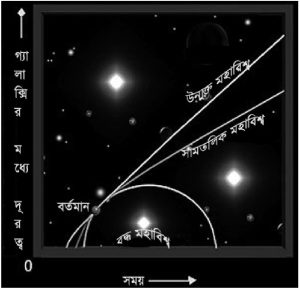

আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ দুই সম্ভাবনার মাঝামাঝি আরেকটি সম্ভাবনাকেও হাতে রেখেছেন। এর নাম দেওয়া যাক ‘বদ্ধ-প্রায় মহাবিশ্ব’ (marginally bounded universe)। চলতি কথায় একে সামতলিক মহাবিশ্ব বা ‘ফ্ল্যাট ইউনিভার্স’ নামেও অভিহিত করা হয়। স্ফীতি তত্ত্ব থেকে পাওয়া আধুনিক অনুসিদ্ধান্তগুলো এই সমতল মহাবিশ্বকে সমর্থন করে বলে পদার্থবিদদের বড় একটা অংশই এখন এই মহাবিশ্বের ওপরই আস্থাশীল হয়ে উঠছেন। এই সমতল ধরনের মহাবিশ্ব সব সময়ই প্রসারিত হতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু এক্কেবারে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে— অনেকটা পাস-নম্বর পেয়ে কোনো রকমে পাস করে যেতে থাকা ছাত্রদের মতোন। আমাদের বলের উদাহরণে ঠিক নিষ্ক্রমণ বেগের সমান (এর বেশিও নয়, কমও নয়) বেগ দিয়ে বলটিকে উৎক্ষেপণ করলে যেরকম অবস্থা হতো, অনেকটা সেরকম। মহাবিশ্বের পরিণতির এই তিন ধরনের সম্ভাবনাকে নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

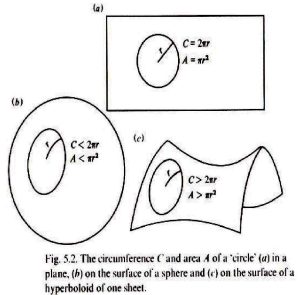

জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর বইয়ে সামতলিক মহাবিশ্বের জন্য কোনো আলাদা রেখা বরাদ্দ না করলেও তিনি জানতেন, সমতল মহাবিশ্বের প্রকৃতি কী রকম হতে পারে। আমরা এই বইয়ের আগের অধ্যায় থেকে জেনেছি যে, সামতলিক মহাবিশ্বের প্রকৃতি হয় ইউক্লেডিয়ান। সামতলিক জ্যামিতির মহাবিশ্বে দুটি সমান্তরাল রেখা সব সময় সমান্তরালভাবেই চলতে থাকে। আর সেখানে ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি হয় ঠিক ১৮০ ডিগ্রি। বদ্ধ মহাবিশ্বে আবার ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রিকে ছাড়িয়ে যায়, আর সমান্তরাল আলোর রেখা পরস্পরকে ছেদ করে। আবার উন্মুক্ত কিংবা পরাবৃত্তাকার (hyperbolic ) মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয় ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে কম। সেখানে সমান্তরাল আলোর রেখাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। জামাল নজরুল ইসলাম একই ব্যাপার আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন, তবে ত্রিভুজের বদলে বৃত্ত দিয়ে। সমতল মহাবিশ্বে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয় A = πr², এবং পরিধি C = 2πr। কিন্তু উন্মুক্ত পরাবৃত্তাকার মহাবিশ্বে বৃত্তের ক্ষেত্রফল π²-এর চেয়ে বড় হবে আর পরিধি মাপলে পাওয়া যাবে 2πr-এর চেয়ে বেশি। আর বদ্ধ মহাবিশ্বে এই দুটো মান সব সময়ই কম পাওয়া যাবে। অধ্যাপক ইসলাম ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝা যাবে কিভাবে? এই অধ্যায়ের শুরুতে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের উল্লেখ করেছিলাম তার মধ্যে একটি হলো ওমেগা (Ω), যা থেকে আমরা মহাবিশ্বের পদার্থের ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাই। মহাবিশ্বের ঘনত্ব বলতে সমগ্র মহাবিশ্ব যে জড়পদার্থ দিয়ে তৈরি তার ঘনত্বের কথাই বলছি। পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হবে মহাবিশ্বও তত ঘন হবে, আর সেই সাথে বাড়বে প্রসারণকে থামিয়ে দেওয়ার মতো মহাকর্ষের শক্তিশালী টান। জিনিসটি বুঝতে আবার আমাদের আগেকার বলের উদাহরণে ফেরত যেতে হবে। বলের ওজন যত বেশি হবে মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে নিষ্ক্রমণ বেগ অর্জন করতে তাকে তত বেশি কষ্ট করতে হবে। সেজন্যই টেনিস বলের বদলে শট পুটের বলকে একই উচ্চতায় তুলতে আমাদের গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি, মহাবিশ্ব উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট হলে প্রসারণকে থামিয়ে দিয়ে সংকোচনের দিকে ঠেলে দেওয়ার মত যথেষ্ট পদার্থ এতে থাকবে, ফলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (closed)। আর কম ঘনত্ববিশিষ্ট মহাবিশ্ব সংগত কারণেই হবে মুক্ত (Open), যা প্রসারিত হতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। তাহলে এর মাঝামাঝি এমন একটা ঘনত্ব নিশ্চয়ই আছে যার ওপরে গেলে মহাবিশ্ব একসময় আর প্রসারিত হবে না। সন্ধি বা ক্রান্তি ঘনত্ব (critical density) হচ্ছে সেই ঘনত্ব যার চেয়ে বেশি হলেই মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে গিয়ে তৈরি করবে সংকোচনের ক্ষেত্র। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এর মান প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ৪.৫ × ১০-৩০ গ্রাম থেকে ১৮ × ১০-২৯গ্রামের মধ্যে বিচরণ করছে। মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব (actual density) আর ক্রান্তি ঘনত্বের (critical density) অনুপাতটিই হচ্ছে সেই ওমেগা (Ω), যাকে বিজ্ঞানীরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেন। এই ওমেগার মান ১-এর কম (Ω < ১) হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত। আর ওমেগার মান ১-এর বেশি (Ω > ১)হলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ বা সংবৃত। আর ওমেগার মান পুরোপুরি ১ (Ω = ১) হলে সেটা হবে সামতলিক মহাবিশ্ব। এখানে প্রসারণের হার ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতেও টায়ে টায়ে প্রসারিত হতে থাকবে শেষ পর্যন্ত, অনেকটা সেই কোনো রকমে পাস মার্ক পেয়ে পাস করে যাওয়া ছাত্রের মতোই। কাজেই ১ হলো ওমেগার সীমান্তিক মান।

জামাল নজরুল ইসলাম ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

‘মহাবিশ্বের অধ্যয়ন মোটা দাগে অনন্য এক অভিজ্ঞতা। অন্তত এক দিক থেকে এটা সামগ্রিকটাকে বোঝার একটা প্রয়াস। আমরা, চিন্তাশীল সত্তার অধিকারীরা নিউট্রন তারকা আর শ্বেত বামনদের নিয়ে গঠিত এই মহাবিশ্বের অংশ, এবং আমাদের গন্তব্য অনুদ্ধরণীয়ভাবে এই মহাবিশ্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে’।

– অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম

Alan H Guth, The Inflationary Universe. New York: Addison Wesley, 1997: pp 22.

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের নাম আমি (অ.রা) শুনি ২০০৫ সালে, আমার (অ.রা) ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটি লেখার সময়। বইটির পঞ্চম অধ্যায়টির ওপর কাজ করছিলাম। অধ্যায়টির শিরোনাম ছিল ‘রহস্যময় জড় পদার্থ, অদৃশ্য শক্তি ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ”। মহাবিশ্বের অন্তিম ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাজকর্মগুলো পড়ার সময়ই আমার নজরে আসে বাংলাদেশের একজন পদার্থবিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম এর ওপর উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, এবং তাঁর একটি চমৎকার বই আছে ইংরেজিতে – ‘The Ultimate Fate of the Universe’। বইটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৮৩ সালে। বেরিয়েছিল বিখ্যাত কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। বইটির পেপারব্যাক বেরোয় ২০০৯ সালে।

আমি ভাবতাম, মহাবিশ্বের কপালে ঠিক কী আছে এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা আর ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং, ফেইনম্যান, অ্যালেন গুথ, মাইকেল টার্নার, লরেন্স ক্রাউসের মতো দুনিয়া কাঁপানো বিজ্ঞানীরাই। কিন্তু বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী—জামাল নজরুল ইসলাম যাঁর নাম—তিনিও যে এ নিয়ে কাজ করেছেন, এবং কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের মতো প্রকাশনা থেকে বই বের করছেন, সেটা জানা সে সময় শুধু আমাকে আনন্দ দেয়নি, রীতিমতো অবাক করে দিয়েছিল। আরো অবাক হলাম যখন জানলাম বইটি নাকি ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, পর্তুগিজ, সার্ব, ক্রোয়েটসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমার অবাক হবার পাল্লা বাড়তেই থাকল যখন জানলাম, এই নিভৃতচারী বিজ্ঞানীর কেবল একটি নয় বেশ কয়েকটি ভালো বই বাজারে আছে। ‘রোটেটিং ফিল্ডস্ ইন রিলেটিভিটি’, ‘ইনট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যল কসমোলজি’, ও ‘ক্লাসিকাল জেনারেল রিলেটিভিটি’ নামের কঠিন কঠিন সব বই। বইগুলো আমেরিকার বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। বাংলাতেও তাঁর একটা বই আছে ‘কৃষ্ণবিবর’ নামে। বাংলা একাডেমি থেকে একসময় প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি তত দিনে তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে শুরু করেছি। জানলাম, তিনি লন্ডনস্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিকস অ্যান্ড থিওরেটিক্যাল ফিজিকস বিভাগ থেকে পিএইচডি করেছিলেন ১৯৬৪ সালে। সাধারণত একাডেমিক লাইনে থাকলে পিএচডি করাই যথেষ্ট, এর বেশি কিছু করার দরকার পড়ে না। পড়ে না যদি না তিনি জামাল নজরুল ইসলামের মতো কেউ না হন। ১৯৮২ সালে অর্জন করেন ডিএসসি বা ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি, যে ডিগ্রি সারা পৃথিবীতেই খুব কমসংখ্যক বিজ্ঞানী অর্জন করতে পেরেছেন। অবশ্য কৃতবিদ্য এই অধ্যাপকের একাডেমিক অঙ্গনে সাফল্যের ব্যাপারটা ধরা পরেছিল অনেক আগেই। মর্নিং শোজ দ্য ডে। সেই যে, ১৯৫৭ সালে কলকাতা থেকে অনার্স শেষ করে কেম্ব্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপস করতে গিয়েছিলেন। তিন বছরের কোর্স, তিনি সেটা দুই বছরেই শেষ করে ফেলেন। ভারতের বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার যাঁর নাম ফ্রেডরিক হয়েলের সাথে একই সাথে উচ্চারিত হয় ‘হয়েল নারলিকার তত্ত্ব’-এর কারণে, তিনি সেখানে নজরুল ইসলামের সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে তাঁর বন্ধুতালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ব্রায়ান জোসেফসন, স্টিফেন হকিং আব্দুস সালাম ও রিচার্ড ফেইনম্যান-এর মতো বিজ্ঞানীরা।

ফেইনম্যান তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে দাওয়াত করেও খাইয়েছিলেন, আর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন একটা মেক্সিকান

দীপেন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম – একটি কর্মময় জীবন,বিডিনিউজ ২৪, মার্চ ৩১, ২০১৩

ফেইনম্যান তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে দাওয়াত করেও খাইয়েছিলেন, আর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন একটা মেক্সিকান নকশিকাঁথাও।

অবশ্য কার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল আর না ছিল সেটা তাঁকে পরিচিত করেছে ভাবলে ভুল হবে। তিনি পরিচিত ছিলেন নিজের যোগ্যতাবলেই। পিএইচডি শেষ করে তিনি দুবছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড-এ কাজ করেন। মাঝে কাজ করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্বখ্যাত ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবেও। ১৯৭৮ সালে লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং পরে রিডার পদে উন্নীত হন। তখনকার দিনে ইউরোপের বিভিন্ন নামকরা বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রবন্ধ জমা দেওয়া হতো কোনো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মারফত। জামাল ইসলামের প্রবন্ধ জমা দিতেন ফ্রেড হয়েল, স্টিফেন হকিং, মার্টিন রিজের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। যেমন, মহাজাগতিক ধ্রুবকের মানসংক্রান্ত জামাল নজরুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য সম্পাদকের কাছে জমা দিয়েছিলেন বর্তমান ব্রিটিশ রাজকীয় জ্যোতির্বিদ মার্টিন রিজ। আর গবেষণাপত্রটি লেখায় অনুপ্রেরণা আর পরামর্শ জুগিয়েছিলেন এ যুগের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং।

সেভাবেই থাকতে পারতেন অধ্যাপক ইসলাম। কিন্তু তা না করে ১৯৮৪ সালে তিনি একটা বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তগুলোর একটি। বিলেত আমেরিকার লক্ষ টাকা বেতনের লোভনীয় চাকরি, গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ, আর নিশ্চিত নিপাট জীবন সব ছেড়েছুড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার টাকার প্রফেসর পদে এসে যোগ দিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে এমনকি এই তিন হাজার টাকা দিতেও গড়িমসি করেছিল। তারা বেতন সাব্যস্ত করেছিল আটশ টাকা। কিন্তু তার পরও পাশ্চাত্য চাকচিক্য আর ডলার-পাউন্ডের মোহকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে অধ্যাপক নজরুল বিলেতের বাড়িঘর, জায়গাজমি বেঁচে চলে এলেন বাংলাদেশে। দেশটাকে বড়ই ভালবাসতেন তিনি। তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘স্থায়ীভাবে বিদেশে থাকার চিন্তা আমার কখনোই ছিল না। দেশে ফিরে আসার চিন্তাটা প্রথম থেকেই আমার মধ্যে ছিল, এটার ভিন্নতা ঘটেনি কখনোই। আরেকটা দিক হলো, বিদেশে আপনি যতই ভালো থাকুন না কেন, নিজের দেশে নিজের মানুষের মধ্যে আপনার যে গ্রহণযোগ্যতা ও অবস্থান সেটা বিদেশে কখনোই সম্ভব না’। তাঁর দেশপ্রেমের নিদর্শন ১৯৭১ সালেও তিনি দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নির্বিচারে হত্যা-খুন-ধর্ষণে মত্ত হয়েছিল, তখন পাকবাহিনীর এই আক্রমণ বন্ধের উদ্যোগ নিতে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন।

দেশে ফিরে বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম কাজ করে গেছেন নিরলসভাবে। শুধু বিজ্ঞানেই তাঁর অবদান ছিল না, তিনি কাজ করেছেন দারিদ্র দূরীকরণে, শিল্পব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের দেশটা যেহেতু কৃষিনির্ভর, তাই, আমাদের শিল্পনীতি হওয়া চাই ‘কৃষিভিত্তিক, ‘শ্রমঘন’,‘কুটিরশিল্প-প্রধান এবং ‘প্রধানত দেশজ কাঁচামালনির্ভর’। তিনি বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ- এর ক্ষতিকারক প্রেসক্রিপশন বাদ দিয়ে নিজেদের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা সুষ্ঠু শিল্পনীতির প্রতি সবসময় গুরুত্ব দিতেন। পাশ্চাত্য সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে –

‘তোমরা শুধু আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও, আমাদের ভালোমন্দ আমাদেরকেই ভাবতে দাও। আমি মনে করি, এটাই সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়।’

অনেকে আছেন যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার কথা শুনলেই নাক সিটকান। ভাবেন, উচ্চতর গবেষণা হতে পারে কেবল ইংরেজিতেই। জামাল নজরুল ইসলাম সে ধরনের মানসিকতা সমর্থন করতেন না। ওপরে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত যে ‘কৃষ্ণ বিবর’ বইটার উল্লেখ করা হয়েছে, তার বাইরেও তিনি বাংলায় আরো দুটো বই লিখেছেন। একটি হলো ‘মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ’ এবং ‘শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ’। দুটি বই-ই রাহাত-সিরাজ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত। বইগুলো বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ওপর অনুরাগ তুলে ধরে। পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কলামে তিনি বলেছেন,

“অনেকের ধারণা, ভালো ইংরেজি না জানলে বিজ্ঞানচর্চা করা যাবে না। এটি ভুল ধারণা। মাতৃভাষায়ও ভালো বিজ্ঞানচর্চা ও উচ্চতর গবেষণা হতে পারে… বাংলায় বিজ্ঞানের অনেক ভালো বই রয়েছে। আমি নিজেও বিজ্ঞানের অনেক প্রবন্ধ লিখেছি বাংলায়। এদেশে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন এমন অনেকেই বাংলায় বই লিখেছেন ও লিখছেন। তাঁদের বই পড়তে তেমন কারও অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং বাংলায় বিজ্ঞানচর্চাটা গুরুত্বপূর্ণ।”

আইনস্টাইন যেমন বেহালা বাজাতেন, সত্যেন বোস যেমন এস্রাজ, ঠিক

তেমনি জামাল নজরুল ইসলাম পছন্দ করতেন পিয়ানো বাজানো। তিনি ছিলেন গজল ও রবীন্দ্রসংগীতের বড় ভক্ত, পিয়ানোতে রবীন্দ্রসংগীতের সুর তুলতে তিনি পছন্দ করতেন। বাড়িতে বন্ধুর ছোট মেয়েটিকে প্রতি শুক্রবার ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ’ পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনাতেন।

আর ভালোবাসতেন স্ত্রী সুরাইয়া ইসলামকে! তাঁর স্ত্রীও ছিলেন ডক্টরেট। একটা কনফারেন্সে তাঁদের দেখা, প্রেম ও পরিণয়। শোনা যায়, ৫৩ বছরের দাম্পত্য জীবনে জামাল নজরুল তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া কোথাও যেতেন না। কোনো অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে চলার সময় সব সময় স্ত্রীর হাত ধরে রাখতেন।

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ২০১৩ ১৬ মার্চ। এই নিভৃতচারী কর্মমুখর ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর প্রতি রইল সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের এই ক্ষুদ্র এবং মূল্যহীন বইটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

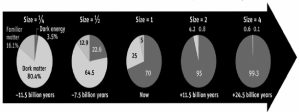

সম্ভাবনাগুলোর কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব না জানলে তো হলফ করে বলা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে আমাদের মহাবিশ্বের কপালে ঠিক কী অপেক্ষা করছে! চিতাগ্নি নাকি বরফশীতল ঘর? তাহলে তো মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব জানতেই হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘনত্ব বের করার উপায় কী? একটা উপায় হলো মহাশূন্যের সকল দৃশ্যমান গ্যালাক্সির ভর যোগ করে তাকে পর্যবেক্ষিত স্থানের আয়তন দিয়ে ভাগ করা। মহাবিশ্বের একটা গড় ঘনত্ব এভাবে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো, এভাবে হিসাব করে ঘনত্বের যে মান পাওয়া গেছে তা খুব কম; সন্ধি ঘনত্বের শতকরা ১ ভাগ মাত্র। এর বাইরে গ্যাসট্যাস মিলিয়ে অন্যান্য চেনাজানা পদার্থ গোনায় নিয়ে হিসাব করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সেটা শতকরা ৪ ভাগের বেশি হয় না। অর্থাৎ আমাদের দৃশ্যমান যে জগৎ আমরা দেখি সেটা মহাবিশ্বের সামগ্রিক ভরের মাত্র ৪ ভাগ। তার মানে ঠিক কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এই যে এই মান সঠিক হলে ওমেগার মান দাঁড়ায় ১-এর অনেক অনেক কম। তাহলে আমাদের সামনে চলে এল সেই উন্মুক্ত বা অনন্ত মহাবিশ্বের মডেল। তার মানে কি এই যে, মহাশূন্য কেবল প্রসারিত হতেই থাকবে?

না, তা নিশ্চিতভাবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে, আমাদের দৃশ্যমান পদার্থের বাইরেও মহাশূন্যে এক ধরনের রহস্যময় জড় পদার্থ রয়েছে যাকে বলা হয় গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter)। এই অদৃশ্য জড়ের অস্তিত্ব শুধু গ্যালাক্সির মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাব থেকেই জানা গিয়েছে,কোনো প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে নয়। বিজ্ঞানের জগতে এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত হয়নি, হয়েছে পরবর্তীকালে পরোক্ষ প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত কিংবা ফলাফল থেকে। তবে তাই বলে সেগুলো বিজ্ঞানবিরোধীও নয়। যেমন, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং এর ধারণা। কেউ চোখের সামনে এটি ঘটতে দেখেনি। কিন্তু মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ বা কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনসহ অন্যান্য অসংখ্য পরোক্ষ প্রমাণ কিন্তু ঠিকই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আবার আমরা অন্ধকারময় গুপ্ত পদার্থের জগতে ফিরে যাই। কিভাবে জানা গিয়েছিল এই অদৃশ্য জড়ের অস্তিত্ব? এই বিষয়ে কথা বলতে হলে ভেরা রুবিনের প্রসঙ্গ টানতে হবে। যদিও সেই ত্রিশের দশকেই ক্যালটেকের প্রতিভাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিৎস জুইস্কির প্রাথমিক কিছু কাজ থেকে ডার্ক ম্যাটারের আলামত বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু রুবিনই সর্বপ্রথম আমাদের ছায়াপথ আর অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলোতে লুকিয়ে থাকা জড়ের বা ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত রুবিনের কাজই পরবর্তীতে টনি টাইসনের মত জ্যোতির্বিদদের গুপ্ত পদার্থ সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে। ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

আমাদের গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী নক্ষত্ররাজির গতিবেগ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত নক্ষত্ররাজির বেগের তুলনায় কম হওয়ার কথা; ঠিক যেমনটা ঘটে আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে। সূর্য থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, গ্রহগুলোর গতিবেগও সেই হারে কমতে থাকে। কারণটা খুবই সোজা। নিউটনের সূত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, মাধ্যাকর্ষণ বলের মান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণ বলের মান কমবে তার বর্গের অনুপাতে। টান কম হওয়ার জন্য দূরবর্তী গ্রহগুলো আস্তে চলে। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটবার কথা। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো তাদের কক্ষপথে কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর চেয়ে আস্তে ঘুরবার কথা। কিন্তু রুবিন যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। দূরবর্তী নক্ষত্রগুলির ক্ষেত্রে গতিবেগ কম পাওয়া তো গেলই না বরং একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সকল নক্ষত্রের বেগ প্রায় একই সমান পাওয়া গেল। অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো (যেমন অ্যান্ড্রোমিডা) পর্যবেক্ষণ করেও রুবিন সেই একই ধরনের ফলাফল পেলেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদদের ভাবনায় ফেলল। হয় রুবিন কোথাও ভুল করেছেন, অথবা এই গ্যালাক্সির প্রায় পুরোটাই এক অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জড় পদার্থে পূর্ণ। রুবিন যে ভুল করছেন না এই ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বোঝা গেল অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে। দেখা গেল, ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এই গ্যালাক্সিটি ঘণ্টায় প্রায় ২ লক্ষ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এই অস্বাভাবিক গতিবেগকে মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান জড়পদার্থ তো পরিমাণে অনেক কম; ফলে মহাকর্ষের টান তো এত ব্যাপক হবার কথা নয়! তাহলে? তাহলে কোথাও নিশ্চয়ই বিশাল আকারের অদৃশ্য জড়পদার্থ এই দুই গ্যালাক্সির মাঝে লুকিয়ে আছে। বিশাল আকার বললাম বটে, তবে সেটা যে কতটা বিশাল তা বোধ হয় অনুমান করা যাচ্ছে না। এই অদৃশ্য পদার্থের আকার আমাদের যে ছায়াপথ সেই ‘মিল্কিওয়ে’এর মোটামুটি দশ গুণ! আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বহুভাবে ফ্রিৎস জুইস্কি কিংবা ভেরা রুবিনের কাজের সত্যতা নির্ণয় করেছেন। ছায়াপথের ঘূর্ণন কার্ভ, ক্লাস্টার নিয়ে গবেষণা, মহাজাগতিক কাঠামোর সিমুলেশন, মহাকর্ষীয় লেন্সিংসহ বহু ক্ষেত্রেই এই গুপ্ত পদার্থের হদিসের ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণ হিসেবে উঠে এসেছে।

অদৃশ্য গুপ্ত জড়পদার্থ আছে, তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কেমনতর এই জড়পদার্থগুলো? এদের বৈশিষ্ট্যই বা কী রকম? সত্যি বলতে কি, আমরা এখনো তা বুঝে উঠতে পারিনি। গুপ্ত পদার্থে নিশ্চিতভাবে কোনো ঝলমলে নক্ষত্র নেই – থাকলে তো আর তারা অদৃশ্য থাকত না। এতে ধূলিকণাও থাকতে পারে না, কেন না এই ধূলিকণাগুলো দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলো’কে আটকে দেবার জন্য এবং সেই সাথে আমাদের চোখে ধরা পড়বার জন্য যথেষ্টই বড়। তাহলে কি আছে এতে? আসলে বিজ্ঞানীরা যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, গুপ্ত জড় বস্তুসমূহ আমাদের চেনাজানা কোনো পদার্থ দিয়েই তৈরি হওয়ার কথা নয়। সে জন্যই তারা রহস্যময় ও গুপ্ত। অনেকে বলছেন, এরা তৈরি হয়েছে নিউট্রিনো কণিকাপুঞ্জ দিয়ে। কিন্তু সম্প্রতি মেক্সিকান পদার্থবিজ্ঞানী কার্লোস ফ্র্যাঙ্ক কম্পিউটারে সিমুলেশন করে দেখিয়েছেন যে শুধু নিউট্রিনোকে ধরে হিসাব করলে আসলে এই অন্ধকার জড়ের সঠিক ব্যাখ্যা মেলে না। কাজেই এই সব নিউট্রিনোর বাইরেও বিশাল ভরের অজানা কণিকার অস্তিত্ব আছে যেগুলো মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠনে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ডার্ক ম্যাটারকে ব্যাখ্যার জন্য বেশ কিছু নতুন ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে অগ্রগামী প্রার্থী হচ্ছে WIMPs – এরা দুর্বল মিথস্ক্রিয়াসম্পন্ন (কল্পিত) ভারী কণা”। এদের নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনেক তত্ত্ব আছে। ধারণা করা হয়, এদের উদ্ভব ঘটেছিল বিশেষ ধরনের প্রতিসাম্যের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে, এবং এদের ভর প্রায় ১০০ জিইভির কাছাকাছি। এর বাইরেও বিজ্ঞানীদের তালিকায় আছে নিউট্রালিনো, হিগসিনো, স্টেরাইল নিউট্রিনো ও এক্সিয়ন। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যত দূর সম্ভব এদের সম্বন্ধে জেনে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে, কারণ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার সাথে ডার্ক ম্যাটারের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আরেকটি কারণেও ডার্ক ম্যাটার গুরুত্বপূর্ণ। সেই ওমেগার ব্যাপারটি। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ধারণা গুপ্ত পদার্থ মহাবিশ্বের মোট ভরের ২৩ ভাগের বেশি নয়; কিন্তু মহাবিশ্বের উদ্ভবের সময়গুলোতে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগ পদার্থই ছিল এ ধরনের অদৃশ্য জড়। সেরকম কিছু অদৃশ্য পদার্থ যদি এখনো থেকে থাকে, তবে মহাশূন্যের বিশাল এলাকা যাদের আমরা শূন্য বলে ভাবছি, সেগুলো সেই অর্থে ‘শূন্য’ নয়; মহাবিশ্ব আসলে হতে পারে এই অদৃশ্য গুপ্ত জড়পদার্থের এক অথই মহাসমুদ্র, আর দৃশ্যমান জড়পিণ্ডগুলো হচ্ছে তার মাঝে নগণ্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আলোকিত ‘দ্বীপপুঞ্জ’। এই ব্যাপারটা সত্য হলে কিন্তু ওমেগার মান ১-এর চেয়ে বড় হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে শুরু হয়ে যেতে পারে সংকোচনের পালাবদল।

মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে থাকলে কী হবে? যখন সংকোচনের পালা আসবে, আশপাশের গ্যালাক্সির দিকে তাকালে তখন আর লোহিত ভ্রংশ (Red Shift) দেখা যাবে না, তার বদলে দেখা যাবে নীলাভ ভ্রংশ (Blue Shift)। নিজেদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকায় পদার্থের ঘনত্ব, আর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। তারপর যে সময় ধরে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছিল, সেই একই কিংবা কাছাকাছি সময় ধরে মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে আবারো সেই প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যাবে, যেখান থেকে একসময় বিগ ব্যাং-এর সূচনা হয়েছিল! মহাবিশ্বের এই অন্তিম পতনের নাম দেওয়া হয়েছে মহাশাব্দিক সংকোচন (Big Crunch)। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহা বিস্ফোরণ আর মহা সংকোচনের মাঝে আজীবন দুলতে থাকাও মহাবিশ্বের পক্ষে অসম্ভব নয়। বরং এই মহাবিশ্ব হতে পারে দোদুল্যমান (Oscillating)। যেমন, এ কালের খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং একটা সময় এমন একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এই দোদুল্যমান মহাবিশ্বকে (Oscillating universe) যে অদ্বৈত বিন্দু থেকেই শুরু করতে বা এতে গিয়ে শেষ হতে হবে, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। সঙ্কুচিত হতে হতে অন্তিম পতনের আগ মুহূর্তে কোনো একভাবে যথেষ্ট পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়ে মহাকর্ষের টানকে অতিক্রম করবার মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জিত হবে, যা ধাক্কা দিয়ে মহাবিশ্বকে আরেকটি প্রসারণের চক্রে ঠেলে দিতে পারে। এর তাৎপর্য হলো মহাবিশ্বের চরম পতনজাতীয় অদ্বৈত বিন্দুতে পরিসমাপ্তি ঘটবে না, বরং প্রবলভাবে ‘প্রত্যাবৃত্ত’ হবে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ‘বাউন্স’ করবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই দুটি অদ্বৈত বিন্দুর মধ্যে মহাবিশ্বের এ ধরনের সৃষ্টি-লয়ের ‘স্পন্দনময় গমনাগমন’ হয়তো চলতে থাকবে অন্তহীনভাবে।

অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৬)

Guido D’Amico, Marc Kamionkowski and Kris Sigurdson, “Dark Matter Astrophysics”, in Dark Matter and Dark Energy: A Challenge for Modern Cosmology, ed. Sabino Matarrese, Monica Colpi, Vittorio Gorini and Ugo Moschella, Springer, 2011

Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013

যদিও আমাদের আজকের জানা জ্ঞান থেকে ব্যাপারটা (অর্থাৎ Ω > ১) অসম্ভবই মনে হচ্ছে। মহাবিশ্বের শুরুতে সামগ্রিক পদার্থের ঘনত্ব বেশি ছিল বটে, কিন্তু প্রসারণের ফলে এটার ঘনত্ব = আদি ঘনত্ব/(স্কেল ফ্যাক্টর) হারে ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে। যেহেতু ডার্ক এনার্জি যার ঘনত্ব একই থাকছে, কখনোই ওমেগার মান ১-এর বেশি করতে পারবে না। এমনকি, নতুন গুপ্ত পদার্থ আবিষ্কার হলেও এতে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হবে না। তবে, ভবিষ্যতে যদি দেখা যায়, মহাবিশ্বে অদৃশ্য শক্তি নেই এবং গুপ্ত জড় পদার্থই কেবল রাজত্ব করছে, তাহলে অতিদূর ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচনে যাবার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে।

যাবে, যেখান থেকে একসময় বিগ ব্যাং-এর সূচনা হয়েছিল! মহাবিশ্বের এই অন্তিম পতনের নাম দেওয়া হয়েছে মহাশাব্দিক সংকোচন (Big Crunch)। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহা বিস্ফোরণ আর মহা সংকোচনের মাঝে আজীবন দুলতে থাকাও মহাবিশ্বের পক্ষে অসম্ভব নয়। বরং এই মহাবিশ্ব হতে পারে দোদুল্যমান (Oscillating)। যেমন, এ কালের খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং একটা সময় এমন একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এই দোদুল্যমান মহাবিশ্বকে (Oscillating universe) যে অদ্বৈত বিন্দু থেকেই শুরু করতে বা এতে গিয়ে শেষ হতে হবে, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। সঙ্কুচিত হতে হতে অন্তিম পতনের আগ মুহূর্তে কোনো একভাবে যথেষ্ট পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়ে মহাকর্ষের টানকে অতিক্রম করবার মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জিত হবে, যা ধাক্কা দিয়ে মহাবিশ্বকে আরেকটি প্রসারণের চক্রে ঠেলে দিতে পারে। এর তাৎপর্য হলো মহাবিশ্বের চরম পতনজাতীয় অদ্বৈত বিন্দুতে পরিসমাপ্তি ঘটবে না, বরং প্রবলভাবে ‘প্রত্যাবৃত্ত’ হবে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ‘বাউন্স’ করবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই দুটি অদ্বৈত বিন্দুর মধ্যে মহাবিশ্বের এ ধরনের সৃষ্টি-লয়ের ‘স্পন্দনময় গমনাগমন’ হয়তো চলতে থাকবে অন্তহীনভাবে।

এই ‘বাউন্সিং ইউনিভার্স’ মডেল ত্রিশের দশকের দিকে পদার্থবিদদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করলেও ক্রমশ মূলধারা থেকে পরিত্যক্ত হয়। এর একটা বড় কারণ তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রের আপাত লঙ্ঘন। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে, এন্ট্রপি, যেটাকে আমরা মোটা দাগে বিশৃঙ্খলার পরিমাপ হিসেবে জানি, সময়ের সাথে সাথে বাড়ে। কাজেই দোদুল্যমান মহাবিশ্বেও মহাজাগতিক বিবর্তনের প্রতিটি চক্রে এন্ট্রপি বাড়বে বলে ধরে নেওয়া হয়। এখন আমাদের মহাবিশ্ব যদি বিস্ফোরণ ও সংকোচনের অসীম চক্রের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছায়, তবে ইতোমধ্যেই তার সর্বোচ্চ এন্ট্রপিতে পৌছিয়ে গিয়ে তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যাবার কথা ছিল। এ ধরনের মহাবিশ্বের অনিবার্য নিয়তি ‘তাপগতীয় মৃত্যু’। কিন্তু বলাই বাহুল্য, মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে আমরা তার সাথে মিল পাই না। কাজেই এই মডেল কাজ করে না বলেই অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধরে নিয়েছেন।

এই দোদুল্যমান মহাবিশ্ব নিয়ে আজকে আর কথা বলার প্রয়োজন পড়ত না যদি না, সেই ‘একদা পরিত্যক্ত’ এই তত্ত্ব আবার নতুনভাবে স্ট্রিং তত্ত্বের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে ফিরে না আসত। ২০০২ সালের দিকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পল স্টেইনহার্ট এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিল টুরক সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে প্রস্তাব করেন যে, মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের কথিত দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের (collision of branes) ফলে”। ‘স্ফীতি তত্ত্বের বিকল্প’ হিসেবে দাবি করা তাঁদের এ তত্ত্বে ‘বিগ ব্যাং’ দিয়ে স্থানকালের শুরু নয়, বিগ ব্যাং-কে তাঁরা দেখেছেন চোদ্দ শ কোটি বছর আগেকার ব্রেনীয় সাংঘর্ষিক একটি ঘটনা হিসাবে। আর কেবল একবারই এই মহাবিস্ফোরণ ঘটবে বা ঘটেছে তা-ও নয়, বরং এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক বিবর্তনের চক্রে চির চলমান। মহাবিশ্বের যাত্রাপথের প্রতিটি চক্রে বিগ ব্যাং উদ্ভব ঘটায় উত্তপ্ত পদার্থ ও শক্তির। কালের পরিক্রমায় ক্রমশ শীতল হয়ে এর থেকে তৈরি হয় গ্যালাক্সি আর তারকারাজি। আজ থেকে ট্রিলিয়ন বছর পরে আবারো হয়তো এ ধরনের বিগ ব্যাং ঘটবে এবং তৈরি করবে নতুন চক্রের। কিভাবে এই নতুন বিগ ব্যাং ঘটবে তা এই মডেলের সাহায্যে একটু ব্যাখ্যা করা যাক। স্টেইনহার্টরা মনে করছেন, সেই দুটো ব্রেন প্রথম বিগ ব্যাংটির পরে দূরে সরে যেতে থাকলেও, তাদের মধ্যের স্থিতিশক্তি এমনভাবে কাজ করবে যে সেই ব্রেন দুটি আবার পরস্পরের কাছাকাছি এসে ধাক্কা খাবে এবং আর একটি বিগ ব্যাং-এর সৃষ্টি করবে। এই রকম সংঘর্ষ ও দূরে সরে যাওয়া অনন্তকাল ধরে চলবে। এই মডেলে এই সংঘর্ষের শক্তি নতুন মহাবিশ্বের যাবতীয় উপাদান সৃষ্টি করবে।

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007

Paul J. Steinhardt and Neil Turok, A Cyclic Model of the Universe, Science, Vol. 296, No. 5572, May 24, 2002.

এই মডেল প্রমিত বিগ ব্যাং মডেলের সিংগুলারিটি সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এই মডেলে তাপমাত্রা কম হওয়াতে কোনো চৌম্বকীয় মনোপোলও সৃষ্টি হবে না। পল স্টেইনহার্ট ও নিল টুরক তাঁদের প্রস্তাবিত মডেলকে সাধারণ পাঠকদের কাছে নিয়ে এসেছেন সম্প্রতি ‘অফুরন্ত মহাবিশ্ব’ (Endless Universe) শীর্ষক একটি বইয়ের মাধ্যমে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো, মহাবিশ্বের ‘তাপীয় মৃত্যুর’ ব্যাপারটা স্টেইনহার্ট ও টুরকের চক্রাকার মডেলে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। কারণ এই মডেলে প্রতিটি চক্রে প্রসারণের পরিমাণ সংকোচনের পরিমাণের চেয়ে বড় হয়, ফলে প্রতিটি চক্র শেষে মহাবিশ্ব আয়তনে বিবর্ধিত হয়। যত সময় যাবে মহাবিশ্বও তত প্রসারিত হবে, এবং সেই সাথে বাড়বে এন্ট্রপি। কিন্তু সর্বোচ্চ এন্ট্রপিতে কখনোই পৌঁছাবে না, কারণ এই মডেলে সর্বোচ্চ এন্ট্রপি বলে কিছু নেই তবে বলা বাহুল্য, প্রান্তিক এ ধারণাগুলো বাহ্যত তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যদিও তাদের অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

চক্রাকার মহাবিশ্ব তো পরের কথা, মহাসংকোচন ব্যাপারটা এখনো স্রেফ ধারণা হিসেবেই কেবল বিজ্ঞানীরা বিবেচনা করছেন। মহাবিস্ফোরণের পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক আগেই, কিন্তু মহা সংকোচনের ব্যাপারটা অনেকটাই অনিশ্চিত; মহা সংকোচন এখনো একটি অনুকল্প বা হাইপোথিসিস মাত্র, আর সেই হাইপোথিসিসকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য (অর্থাৎ Ω > ১ হতে হলে) যে পরিমাণ জড় পদার্থ মহাবিশ্বে থাকা প্রয়োজন তার মাত্র একশ ভাগের তিন থেকে চার ভাগ পদার্থের এ পর্যন্ত ‘দেখা’ মিলেছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ তাই মনে করেন এই ‘বাউন্স’ কিংবা মহা সংকোচনের ব্যাপারটা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। তাঁরা মনে করেন, মহাবিশ্ব হয়তো প্রসারিত হতে থাকবে অবিরামভাবে এবং এর সমাপ্তি ঘটবে ‘বিগ ফ্রিজ’ কিংবা ‘তাপীয় মৃত্যুর’ মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানীদের এহেন চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে পরের অনুচ্ছেদগুলোতে।

এর মধ্যে আরেকটি ব্যাপার হল। এ ব্যাপারটা অবশ্য আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করেছিলাম (অষ্টম ও নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, মহাবিশ্বের ওপর মহাকর্ষ বল যদি ক্রিয়াশীল থাকে, তবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া উচিত। মহাবিশ্বের মোট শক্তি তার মহাকর্ষের বদৌলতে ক্রমশ প্রসারণকে স্তিমিত করে আনবে এটাই স্বাভাবিক। একটা পাথরকে ওপরের দিকে ছুড়ে দিলে যত ওপরে ওঠে ততই এর বেগ কমতে থাকে মাধ্যাকর্ষণের টানে। সেরকমই ব্যাপার অনেকটা। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল।

Paul J. Steinhardt and Neil Turok, Endless Universe: Beyond the Big Bang, Doubleday, 2007

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। স্টেইনহার্ট ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন মাইক্রোওয়েভ পটভূমি

বিকিরণ বিশ্লেষণ করে চক্রাকার মডেল না স্ফীতি তত্ত্বের মডেল সঠিক সেটা একসময় বের করা যাবে। ইদানীংকালের বেশ কিছু পরীক্ষার ফলাফল স্ফীতি মডেলের পক্ষে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি BICEP2 পরীক্ষায় মহাকর্ষ তরঙ্গের খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারটা মিডিয়ায় আসার পর পল স্টেইনহার্ট নিজেই স্বীকার করেছেন এটি স্ফীতিতত্ত্বকে সঠিক এবং ‘চক্রাকার’ মডেলকে একেবারে ভুল প্রমাণের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তবে, এখানে মনে রাখতে হবে যে স্ফীতি তত্ত্ব নির্মাণে স্টেইনহার্ট নিজেও একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মডেল যদি ভুল প্রমাণিতও হয়, তাঁর এই নতুন প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানীরা সত্যের সন্ধানে নিজের কাজকেও দূরে ঠেলে এগিয়ে যেতে পারেন। বিজ্ঞান কখনোই কোনো কিছুকে ‘বিশ্বাস’ করে বসে থাকে না, বরং পুনঃপুন পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ‘জ্ঞান’-এর আলোয় নিজেকে আলোকিত করে এগিয়ে যেতে চায়। বিজ্ঞান স্থবির নয়,প্রগতিশীল। বিজ্ঞানে হিরো আছে,কিন্তু পয়গম্বর নেই কোনো। আজ অ্যালেন গুথের স্ফীতি তত্ত্ব হোক,আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব তত্ত্ব হোক,কিংবা হোক না হকিং-এর ব্ল্যাক হোল নিয়ে কোনো গুরুগম্ভীর তত্ত্ব, এগুলোর ভুল পাওয়া গেলে সেই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হতে সময় লাগবে না। প্রাচীনকালের কোনো পয়গম্বরের কিংবা দেবদূতের বাণীর মতো আঁকড়ে ধরে ফুল-চন্দনযোগে পূজা হয় না বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানে ‘পবিত্র তত্ত্ব’ বলে কিছু নেই। এখনে ‘একশ জন বিশেষজ্ঞের’ অভিমতের মূল্য নগণ্য। বরং নিগূঢ় ও নির্ভুল পরীক্ষণ, এবং সেই পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, যা আবার অন্যদের দ্বারা পুনপরীক্ষিত ও সমর্থিত হবে, সেটাই ‘বিজ্ঞানের রায়’ বলে বিবেচিত।

কিন্তু গোল বাঁধাল ১৯৯৮ সালের একটি ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের ভিন্ন ভিন্ন দুটি গ্রুপ যে ফলাফল পেল তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা উল্টে দিয়ে দেখা গেল মহাবিশ্বের প্রসারণ আসলে হ্রাস পাচ্ছে না, বরং দ্রুত হারে বাড়ছে। ১৯৯৮ সালের এই পর্যবেক্ষণটিকে পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাপারটা সে সময় বিজ্ঞানী সমাজে এত আলোড়ন তুলেছিল যে এ বিষয়টি ‘ত্বরমাণ মহাবিশ্ব’ (Accelerating Universe) শিরোনামে বেশ কিছুদিন ধরে পত্রপত্রিকায় প্রথম পাতার খবর হয়েছিল। বিখ্যাত সায়েন্স ম্যাগাজিন হতবাক আইনস্টাইনের কল্পিত ছবিসংবলিত ‘কভার পেজ’ তৈরি করেছিল সে সময়।

মহাবিশ্বের এই ত্বরণের পেছনে রয়েছে মহাকর্ষ-বিরোধী একধরনের ‘অদৃশ্য বা গুপ্ত শক্তি’ (Dark Energy), অন্তত বিজ্ঞানীদের তা-ই ধারণা। এই গুপ্ত শক্তির ধরনধারন গুপ্ত জড়ের চেয়েও বেশি রহস্যজনক। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা, যা ইতোমধ্যে বোঝা গেছে তা হলো, গুপ্ত শক্তি আমাদের মহাবিশ্বের এক প্রধানতম উপাদান।

আমরা আগের অধ্যায় থেকে জেনেছি, আসলে বিশ শতকের শুরুতেই আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে আলবার্ট আইনস্টাইন প্ৰতি-মহাকর্ষ বলের (antigravitational force) একটা ধারণা দিয়েছিলেন। মহাকর্ষের প্রভাবে বস্তুসমূহের অবশ্যম্ভাবী পতন এড়াতে আর সেই সাথে মহাবিশ্বকে একটা স্থিতিশীল দিতেই আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণগুলোতে মহাবৈশ্বিক ধ্রুবক (Cosmological constant) নামে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ করেছিলেন। কিন্তু হাবলের আবিষ্কারে যখন প্রমাণিত হলো যে এই মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয়, বরং প্রসারণশীল, তখন আইনস্টাইন নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে, মহাবৈশ্বিক ধ্রুবকসংক্রান্ত ধারণাটি ছিল তাঁর জীবনের ‘সবচেয়ে বড় ভুল’।

এখন দেখা যাচ্ছে, আইনস্টাইনের সেই ‘মহা ভুলের’ও ভুল ধরিয়ে দিয়ে এই একুশ শতকে প্রতি-মহাকর্ষ বা অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি আবার নতুন উদ্যমে ফিরে এসেছে এই গুপ্ত শক্তির মাধ্যমে। কিন্তু এই গুপ্ত শক্তি জিনিসটা লুকিয়ে আছে কোথায়? অবিশ্বাস্য মনে হবে শুনতে, কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন এই গুপ্ত শক্তি লুকিয়ে আছে আমাদের চেনাজানা শূন্যস্থানে। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি যে, আসলে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় শূন্যতাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেখানে কোনো পদার্থ নেই, সেখানেও কিছু পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। যে শূন্য দেশকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত ভাবা হচ্ছে, তার মধ্যেও সূক্ষ্মস্তরে ঘটে চলেছে নানা প্রক্রিয়া। শূন্যতার মাঝে জড়কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হচ্ছে, আবার তারা নিজেদের ধ্বংস করে শক্তিতে বিলীন হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা শূন্যস্থানে লুকানো শক্তির নাম দিয়েছেন ‘ভ্যাকুয়াম এনার্জি’। কিন্তু মুশকিল হলো, এই ভ্যাকুয়াম শক্তির পর্যবেক্ষণ আর গণনায় বিস্তর ফারাক পাচ্ছেন তাঁরা। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে যে শক্তির হদিস তাঁরা পাচ্ছেন, গণিতের গণনার ফলাফল তার থেকে ১০১২০ গুণ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। যদি পর্যবেক্ষণের ফলাফল সত্যি হয়ে থাকে তবে পৃথিবীর সমান আয়তনের মধ্যে লুকানো গুপ্ত শক্তির পরিমাণ সর্বসাকল্যে আমেরিকার বার্ষিক বিদ্যুৎ খরচের সমান। আর যদি গণিত সঠিক হয়ে থাকে, তবে এক কিউবিক সেন্টিমিটার ভ্যাকুয়াম এনার্জি দিয়ে সারা আমেরিকা ১০৮৫ বছর চলবে?”। বোঝাই যাচ্ছে, “ডাল মে কুছ কালা হ্যায়’।

‘মহাজাগতিক ধ্রুবক সমস্যা’ হিসেবে চিহ্নিত এই বিদঘুটে সমস্যাটির কথা আমরা অবশ্য আগের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পদার্থবিদদের জন্য এটা বড় ধরনের সমস্যা অনেক দিন ধরেই। তবে সম্প্রতি হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল, সুপার সিমেট্রি এবং স্ট্রিং তত্ত্বের অতিরিক্ত মাত্রার নিরিখে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। যেমন, হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপালের কথা আমরা আগে অষ্টম অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। দেখেছি যে, এই নীতি গোনায় ধরে গণনা ধরলে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান পর্যবেক্ষণের অনেক কাছাকাছি চলে আসে। তার পরও এটা সম্ভাব্য সমাধান কি না বিজ্ঞানীরা একেবারেই নিশ্চিত নন। এর বাইরে ‘সুপার সিমেট্রি’ বা পরম প্রতিসাম্যের ধারণা ব্যবহার করে এবং স্থান-কালের অতিরিক্ত মাত্রার ধারণা ব্যবহার করেও সমাধান খুঁজছেন তাঁরা। তাদের গণনা থেকে যে বিশাল মানের শক্তির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তার কিছু অতিরিক্ত মাত্রার ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে কি না কিংবা মাত্রাগুলো বেশির ভাগ শক্তি শুষে নিচ্ছে কি না সেটাও পরখ করে দেখছেন তাঁরা। তবে এ সমাধানগুলোর বেশিরভাগই তাত্ত্বিক এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মডেলও অনুপস্থিত।

এর ফলে কিছু বিজ্ঞানী একটু ভিন্নভাবে সমস্যাটি দেখার চেষ্টা করছেন বর্তমানে। তাঁরা ভাবছেন, এই গুপ্ত শক্তির ব্যাপারটা হয়তো একেবারেই ভ্যাকুয়াম এনার্জি বা মহাজাগতিক ধ্রুবকের সাথে সম্পর্কিত নয়। হতে পারে যে, এই গুপ্ত শক্তি একেবারেই ভিন্ন একটা ক্ষেত্র (তাড়িত চুম্বক বা মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মতো কিছু থেকে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্র স্থির নয়, বরং গতিময়। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এর ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। এর নাম দেওয়া হয়েছে কুইন্টেসেন্স (quintessence)। এই কুইন্টেসেন্সসহ গুপ্ত শক্তির নানামুখী বিবর্তন বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের গণিতের রাশি তৈরি করেছেন। এরকমের একটি রাশি হচ্ছে ‘অবস্থা-সমীকরণ চলক’ (equation of state parameter)। এটা মূলত গুপ্ত শক্তির চাপ এবং এর শক্তি ঘনত্বের অনুপাত। এই অনুপাতকে প্রকাশ করা হয় w-এর মাধ্যমে। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই অনুপাতটির তারতম্য এবং হেরফেরের মাধ্যমে আমাদের জন্য মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতির একটি সফল ছবি তৈরির চেষ্টারত আছেন বলা যায়।

তাহলে বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলোর সারমর্ম হলো, মহাবিশ্বে একধরনের শক্তি আছে যার উৎস ‘এখনো অজানা’। এটার উৎস হতে পারে স্রেফ ভ্যাকুয়াম শক্তি, কিংবা হতে পারে কুইন্টেসেন্সের মতো কিছু। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটা বড় কাজ এই মুহূর্তে এই গুপ্ত শক্তির সঠিক প্রকৃতি কী রকমের তা নির্ণয় করা এটা কি কুইন্টেসেন্স-এর মতো ‘গতিময়’ নাকি ভ্যাকুয়াম শক্তির মতো ‘স্থির’? এ ব্যাপারটা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কিন্তু যেটা তাঁরা জানেন তা হলো, এই শক্তি বিকর্ষণমূলক । ফলে এই শক্তি মহাবিশ্বকে সীমিত রাখতে সহায়তা করছে না, বরং প্রসারণের হার ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে।

Sean Carroll (California Institute of Technology), What is Dark Energy?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

প্রসারণের হার যদি এমনভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের পরিণতি কী হবে? প্রসারণ যদি বাড়তেই থাকে তাহলে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে, আর আলোর উৎসগুলো (বিপুল নক্ষত্ররাজি) শক্তি ক্ষয় করে একসময় অন্ধকারে ডুবে যাবে; অর্থাৎ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার! আমরা ওপরে ‘অবস্থা-সমীকরণ চলক’-এর যে হিসেব দিয়েছি, সেখানে w-এর মান ১-এর কাছাকাছি (অর্থাৎ গুপ্ত শক্তির পুরোটাই অপরিবর্ত ভ্যাকুয়াম শক্তিবিশিষ্ট) হলে এমন অবস্থা হবে। আমাদের আজকের যে মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ তা এ ধরনের পরিণতির দিকেই রায় দেয়। এই পরিণতি সত্য হলে, আজ থেকে এক থেকে দুই ট্রিলিয়ন বছরের মধ্যে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ছাড়া আর কোনো ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করতে পারব না। আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত মহাবিশ্বের নক্ষত্ররাজি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মহাশূন্য চলে যাবে অন্ধকার আর শৈত্যময় এক নির্জীব অবস্থায়। বিজ্ঞানীরা এই পরিণতির নাম দিয়েছেন মহাশৈত্য বা ‘বিগ চিল’ (Big Chill)।

সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে বছর কয়েক আগে উঠে এসেছে আরেকটি নতুন মতবাদ। যদি w-এর মান ১-এর চেয়ে আরো কম হয়, মানে অধিকতর ঋণাত্মক (যেমন w = – 1.15), তাহলে তা তৈরি করবে আরেক ধরনের চরম পরিণতির ক্ষেত্র। গুপ্তশক্তির প্রভাব সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকবে। প্রসারণ বাড়তে থাকবে অচিন্তনীয়ভাবে। ডার্টমাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কাল্ডওয়েল মনে করেন যে, দুই হাজার কোটি বছরের মধ্যে প্রসারণ এতই বেড়ে যাবে যে, এই বহির্মুখী প্রসারণ-চাপ আক্ষরিক অর্থেই গ্যালাক্সিগুলোকে একসময় ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে; ছিঁড়ে ফেলবে নক্ষত্রকে, ছিঁড়ে ফেলবে গ্রহদের, ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের সৌরজগৎকে আর শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলবে সকল শ্রেণীর জড় পদার্থকে। এমনকি পরমাণু পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবে অন্তিম সময়ের ১০-১৯ সেকেন্ড আগে। এই মতবাদকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে বিগ রিপ (Big Rip) বা ‘মহাচ্ছেদন’ অভিধায়। তবে এই মহাচ্ছেদন সত্যই ঘটবে কি না, শুধু ভবিষ্যৎ গবেষণা থেকেই তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব। অনেকেই মনে করেন, এখনকার পর্যবেক্ষণ যা থেকে গুপ্ত শক্তি আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের সমতুল মনে মনে করা হচ্ছে, সেটা সঠিক হলে বিজ্ঞানীদের ‘বিগ রিপ’ নিয়ে এতটা চিন্তিত না হলেও চলবে।

বিগ চিল আর বিগ রিপের বাইরেও আরেকটি সম্ভাবনা আছে। এটার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সেই ‘বিগ ক্রাঞ্চ’ বা মহাসংকোচন। যদিও এই মুহূর্তে গুপ্ত শক্তির যে হালহকিকত, তাতে করে মহাসংকোচন বা বিগ ক্রাঞ্চ ঘটার সম্ভাবনা খুব কম বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে গুপ্ত শক্তি পাওয়া যাবার আগ পর্যন্ত মহাসংকোচনের ব্যাপারটা একটা জোরালো সম্ভাবনা হিসেবেই বিজ্ঞানীদের তালিকায় ছিল। কিন্তু বিকর্ষণমূলক গুপ্ত শক্তির আগমনে দাবার ছক মোটামুটি উল্টে গেছে। গুপ্ত শক্তি ব্যাপারটা এখন এতটাই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে যে, সবাই এখন মহাবিশ্বের প্রসারণজনিত মৃত্যুদূত মহাশৈত্য আর মহাচ্ছেদন নিয়েই ভাবিত। মহাসংকোচন ক্রমশ হারিয়েই যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্তরালে। তার পরও কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটার সম্ভাবনা ফিরেও আসতে পারে। যদি w-এর মান -১-এর চেয়ে বেশি হয়, মানে কম ঋণাত্মক (যেমন w = 0.85 বা এ ধরনের কিছু),তাহলে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে হতে একসময় হয়তো আগের মতোই মহাশৈত্য কিংবা মহাচ্ছেদনে এসে শেষ হবে। কিন্তু এমনও হতে পারে, একটা সময় পর এই গুপ্ত শক্তিজনিত প্রসারণ ধীর হয়ে থেমে গেল, আর পুনরায় শুরু হলো চিরচেনা পদার্থের রাজত্ব। আর এই প্রেক্ষিতে মহাবিশ্বের জ্যামিতির প্রকৃতি, গুপ্ত শক্তির হতদরিদ্র অবস্থা এবং পদার্থের প্রাচুর্য, আর মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণ বলের প্রভাব সব মিলিয়ে মহাসংকোচন সদম্ভে আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসতে পারে, অনেকটা নিচের ছবির একদম তলার রেখাটির মতো।

হয়তো বিজ্ঞানী পল ডেভিসের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হবে, যার উল্লেখ তিনি করেছিলেন তাঁর ‘শেষ তিন মিনিট’ গ্রন্থে20, ‘মহাবিশ্ব শূন্য থেকে এসেছে বিগ ব্যাং-এর পথ ধরে। একসময় শূন্যে মিলিয়ে যাবে মহাসংকোচনের পথ ধরে। মাঝখানের দ্যুতিময় কয়েক জিলিয়ান বছরের অস্তিত্ব কারো স্মৃতিতেও রইবে না”।

জ্যোতির্বিদ্যার মৃত্যু?

আমরা জানলাম মহাবিশ্বের মৃত্যু ঘটতে পারে তিনভাবে। মহাসংকোচন, মহাচ্ছেদন কিংবা মহাশৈত্য। কিন্তু সব পরিণতির সম্ভাবনা সমান নয়। বিজ্ঞানীদের এই মুহূর্তের হিসাব-নিকাশ বলছে, মহাবিশ্বের পরিণতির পাল্লা মহাশৈত্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে বেশি। তবে সেখানে যাওয়ার আগে আরো কিছু ব্যাপার আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে যেটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই।

গুপ্ত শক্তির প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, সেটা আমরা জেনেছি। আমরা যখন মহাবিশ্বের প্রসারণের কথা বলি তখন মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রসারণের কথা বলি না। বলি কেবল স্থানের প্রসারণের কথা। মহাবিশ্বের সবকিছু যদি প্রসারিত হতো, তাহলে আমাদের দেহের অণু-পরমাণুগুলো একটা আরেকটা থেকে দূরে চলে যেত। আপনি ঘুম থেকে উঠে দেখতেন, আপনার বাসার ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা মোটরসাইকেল কিংবা গাড়িটাও আয়তনে বেড়ে গেছে। তা কিন্তু আমরা দেখি না। এমনকি আমরা দেখিনা সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বও ক্রমশ বেড়ে যেতে। আমরা প্রসারণ বলতে মূলত বুঝি আমাদের ছায়াপথের সাথে অন্য ছায়াপথের মধ্যবর্তী স্থানের বিস্তার। ১৯২৯ সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল দুরবিন দিয়ে যে দেখেছিলেন চারপাশের গ্যালাক্সিগুলো আমাদের আকাশগঙ্গা থেকে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেখান থেকেই কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন মহাবিশ্বের প্রসারণের ইঙ্গিত। হাবল যে মহাজাগতিক সত্যটা প্রায় চুরাশি বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা এখনো একইভাবে সত্য। এর সাথে অবশ্য এখন যুক্ত হয়েছে গুপ্ত শক্তিজনিত ত্বরণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে ত্বরণে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে তাতে একদিন সকল গ্যালাক্সি আমাদের ছায়াপথের ‘দৃষ্টিসীমা’র বাইরে চলে যাবে।

দৃষ্টিসীমার ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা যাক। এখানে দৃষ্টিসীমা বলতে কেবল আমাদের চোখের দৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক বস্তুদের পর্যবেক্ষণ করেন খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে। আর তারা মহাজাগতিক বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন কেবল চোখের দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে নয়, বরং অবলোহিত (infrared), অণুতরঙ্গ (microwave), বেতার তরঙ্গ (radio wave) প্রভৃতি নানা তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে।

Paul Davies, The Last Three Minutes: Conjectures About The Ultimate Fate Of The Universe, New York, New York, Basic Books, 1994

যদি কোনো আন্তনাক্ষত্রিক বস্তু আমাদের থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকে, বস্তুকণা থেকে প্রক্ষেপিত আলোর তত লোহিত সরণ ঘটতে থাকে। একটা সময় পর প্রক্ষিপ্ত তরঙ্গ অবলোহিত, অণুতরঙ্গ, বেতার তরঙ্গের পথ পাড়ি দিয়ে এতই দীর্ঘ তরঙ্গে রূপ নিবে যে, মহাবিশ্বের আকারকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই অবস্থায় তারা চলে যাবে ‘অফিশিয়ালি’ অদৃশ্য স্ট্যাটাসে ।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করতে পারেন ঠিক কত সময় পরে এটা ঘটবে। তাদের গণনা অনুযায়ী, প্রায় ১৫ হাজার কোটি বছর পরে, যখন মহাবিশ্বের বয়স হবে আজকের বয়সের দশগুণ, তখন কাছাকাছি গ্যালাক্সির তারাদের থেকে আগত সকল আলোকরশ্মির প্রায় ৫০০০ গুণ লোহিত সরণ ঘটবে। আর ২০০ হাজার কোটি (অর্থাৎ দুই ট্রিলিয়ন) বছরের মধ্যে তাদের আলো লালাভ সরণের মাধ্যমে পৃথিবীর আকৃতিতে পৌঁছে যাবে। আর মহাবিশ্বের বাকি অংশ হয়ে যাবে রীতিমতো ‘অদৃশ্য’।

দুই ট্রিলিয়ন বা ২০০ হাজার কোটি বছর শুনতে অনেক মনে হয়, কিন্তু মহাজাগতিক বয়সের ক্ষেত্রে এটা মোটেই বেশি নয়। মহাকাশে বহু তারাই আছে যাদের আয়ু এরকম দুই ট্রিলিয়ন বছরের মতো। এমনকি আমাদের চিরপরিচিত সূর্যও অন্তত পাঁচ শ কোটি বছর বেঁচে থাকবে বলে আমরা জানি। আজ আমরা টেলিস্কোপে চোখ রেখে আমাদের চারপাশে অন্তত ৪০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সির খোঁজ দিতে পারি। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন টেলিস্কোপে চোখ রাখলে এগুলো কিছুই দেখা যাবে না।

পরিস্থিতিটা হবে অনেকটা ১৯০৮ সালের সময়কার কিংবা তারও আগেকার মানুষজনের মহাকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানবুদ্ধির মতো। সে সময় সাধারণ লোকজন শুধু নয়, বড় বড় বিজ্ঞানীরাও ভাবতেন, মহাকাশে মহাজাগতিক বস্তু বলতে আছে আমাদের এই গ্যালাক্সি। এর চারপাশে আর কোনো কিছুর হদিস তাঁরা জানতেন না। তাঁদের চোখে মহাবিশ্ব ছিল ‘স্থির’ (static) ও ‘চিরন্তন’ ( eternal)। হয়তো বহু কোটি বছর পরের অধিবাসীরাও হয়তো এভাবেই চিন্তা করতে বাধ্য হবে, কারণ তারা পর্যবেক্ষণ করেও নিজেদের ‘সুপারগ্যালাক্সি’ (ধারণা করা হয়, আমাদের আকাশগঙ্গা, এন্ড্রোমিডা, আর M33 গ্যালাক্সি মিলে এই সুপার গ্যালাক্সি তৈরি হবে) ছাড়া চারপাশে আর কিছু খুঁজে পাবে না। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় ‘বিগ ব্যাং’ বা মহাবিস্ফোরণের প্রমাণ হিসেবে যে তিনিটি প্রধান স্তম্ভের কথা আমরা এখন জানি, হাবলের প্রসারণ, মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ এবং হাল্কা কণার প্রাচুর্য—এর সবগুলোর আলামত যাবে হারিয়ে।

তার পরও সেসময়ের বড় কোনো বিজ্ঞানী হয়তো পরোক্ষভাবে কিংবা গণিত সমাধান করে ‘বিপ্লবাত্মক’ উপসংহারে পৌঁছাবেন, সুপারগ্যালাক্সির বাইরেও মহাকাশে আরো অনেক গ্যালাক্সি আছে, আর মহাবিশ্বের প্রসারণ এত বেশি হয়েছে যে আমরা তাদের দেখতে পাই না। কে জানে হয়তো সেই বিজ্ঞানীটির দশা আমাদের পূর্বসূরি কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও কিংবা ব্রুনোর মতোই হবে। হয়তো তাঁকে পাগল ঠাওরানো হবে, কিংবা করে রাখা হবে অন্তরীণ। পর্যবেক্ষণ ছাড়া তাঁর গণিতের ফলাফল অনেকেই মানতে চাইবেন না, যেমন আমাদের অনেকেই মানতে চাই না যে, এই মহাবিশ্বের বাইরেও আরো মহাবিশ্বের অর্থাৎ মাল্টিভার্সের অস্তিত্ব থাকতে পারে! আজকের এই লেখাগুলো যদি তত দিন পর্যন্ত টিকে থাকে, তবে হয়তো পাগল বিজ্ঞানীটির কোনো সমর্থক এই তথ্যগুলো পেশ করে বলবে, কয়েক’শ হাজার কোটি বছর আগেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, দৃশ্যমান গ্যালাক্সির বাইরেও অন্য অনেক গ্যালাক্সি আছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ হয়তো এই ‘খেলো যুক্তি’গুলো উড়িয়ে দিয়ে বলবে, “আরে সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। মানুষেরা সে সময় কী বুঝতে কী বুঝেছে কে জানে’। আসলে আমরা বোধ হয় এখন, মানে এই বর্তমান সময়েই জ্যোতির্বিদ্যা, মানব-অনুসন্ধিৎসা এবং আমাদের কারিগরি দক্ষতার প্রেক্ষাপটে খুব প্রাঞ্জল একটা কাল অতিক্রম করছি, যে সময়টাতে আমরা মহাকাশের দিকে তাকিয়ে এর বিবিধ আলামতের ভিত্তিতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছাতে পারছি। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে অন্য চলকগুলো ঠিক থাকলেও জ্যোতির্বিদ্যার ‘চাক্ষুষ’ আলামতগুলো থাকবে অনুপস্থিত। এই অবস্থা আমাদের ‘জ্ঞানের মৃত্যুর’ নির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত দুর্ভাবনা থেকেই বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস তাঁর সহকর্মী রবার্ট জে. শেরারের সাথে মিলে ২০০৭ সালে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন একটি জার্নালে— ‘স্থির মহাবিশ্বের পুনরাগমন ও জ্যোতির্বিদ্যার বিদায়’ শিরোনামে । গবেষণাটির জনপ্রিয় সংস্করণ পাওয়া যাবে সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ২০০৮ সালের একটি সংখ্যায় কিংবা ক্রাউসের ২০১২ সালে লেখা ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বইয়ের একটি অধ্যায়ে।

হিগস –মৃত্যুর শীতল ছায়া?

মহাশৈত্য, মহাসংকোচন কিংবা মহাচ্ছেদনের বাইরেও মহাবিশ্বের ভিন্ন একটি মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাটি এসেছে হিগস ক্ষেত্রের বিদ্যমান প্রকৃতি থেকে। হ্যাঁ, হিগস কণার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের অমিত সম্ভাবনায় আমরা সবাই উল্লসিত, কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় উল্লাস আবার সাথে করে নিয়ে এসেছে যেন সেই কাল কেউটের ফণার করাল ছায়া।

চিত্রঃ হিগস কণার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের অমিত সম্ভাবনার দ্বার যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে বিভীষিকাময় ধ্বংসের ছায়াও!আমাদের মহাবিশ্ব প্রকৃত শূন্যতায় আছে বলে মনে করা হলেও, হিগসের যে মান আমরা পেয়েছি তাতে করে আমাদের মহাবিশ্বটা আসলে সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে নেই। হয়তো পুরো মহাবিশ্বই অস্থায়ী একটা স্তরে আটকে আছে। হয়তো বহু বছর পরে সেই খাদ থেকে গড়িয়ে সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গায় (প্রকৃত শূন্যতায়) চলে আসবে।

আমরা আগের (দ্বাদশ) অধ্যায় থেকে জেনেছি, শূন্যতার মধ্যেও হিগস ক্ষেত্রের একটা মান থাকে। অন্য ক্ষেত্রগুলো সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে যেখানে শূন্য মান ধারণ করে সেখানে হিগসের মান আমরা পাই ২৪৬ জিইভি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হিগসের কি এই একটামাত্র মানে এসেই থেমে যাবার কথা? একটা বল পাহাড়ের শীর্ষ থেকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকলে সরাসরি মাটিতেই নেমে আসবে এমন কোনো কথা নেই, মাটিতে পৌঁছানোর আগে পাহাড়ের খাদে যেকোনো জায়গায় আটকে যেতে পারে। আমাদের মহাবিশ্বটাও যদি সেরকম খাদে আটকানো অস্থায়ী অবস্থা হয়? বহু বছর পরে হয়তো সেই খাদ থেকে গড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়বে, যেখানে হিগস ক্ষেত্রের মান সত্য সত্যই ‘শূন্য’ হবে। শুধু হিগস নয়, স্ট্রিং তত্ত্বের কিছু গণনা থেকেও আন্দাজ করা হচ্ছে যে, আমরা আমাদের মহাবিশ্বকে যে ‘ট্র ভ্যাকুয়াম’ বা প্রকৃত শূন্যতায় অবস্থান করছে বলে ঢালাওভাবে ভেবে নিচ্ছি, সেটা সঠিক না-ও হতে পারে। আমরা হয়তো আরেকটি আপাত শূন্যতার স্তরে বিরাজ করছি অনেকটা পাহাড়ের খাদে আটকানো অবস্থায়। বহু বছর পরে হয়তো তা আপাত শূন্যতার স্তর থেকে গড়িয়ে প্রকৃত শূন্যতায় এসে থামবে।

সেটা ঘটলে আমাদের এই মহাবিশ্বের জন্য বিপদ। কারণ পাহাড়ের উদাহরণের মতো কেবল গড়িয়ে পড়ার মতো এত সরল হবে না ব্যাপারটা, বরং এটা হবে সত্য সত্যই এক মহাবিপর্যয়, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ‘ক্যাটাস্ট্রফি’। এই মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত আরেকটি ভিন্ন মহাবিশ্বে গিয়ে পৌঁছাবে যেখানে এর অবস্থা শক্তিস্তরের প্রেক্ষাপটে অধিকতর স্থায়ী। ফার্মি ল্যাবের জোসেফ লেকিন এবং ওহাইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার হিলসহ কিছু বিজ্ঞানী গণনা করে দেখেছেন কখন আর কিভাবে এই মহাবিপর্যয় ঘটতে পারে। তাঁদের গণনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এখনই এত চিন্তিত হবার কিছু নেই। এটা ঘটলেও হাজার কোটি বছরের আগে তো নয়।

হিগস ক্ষেত্রের অশূন্য মানের পাশাপাশি হিগসের ভরের ব্যাপারটাও এখানে প্রাসঙ্গিক। সার্নের বিজ্ঞানীরা লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে সম্প্রতি যে হিগস কণার সন্ধান পেয়েছেন, তার ভর ১২৫ জিইভি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, হিগসের ভর যদি আরেকটু বেশি হতো তাহলে আমরা আরেকটু নিরাপদ থাকতাম, কারণ আমাদের মহাবিশ্ব থাকত সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের কাছাকাছি।

Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The Return of a Static Universe and the End of Cosmology. Journal of General Relativity, and Gravitation, Vol. 39, No. 10, pp 1545–1550, 2007.

Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The End of Cosmology?, Scientific American, February 25, 2008 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Atria Books, 2012

“This calculation tells you that many tens of billions of years from now there’ll be a catastrophe,” Joseph Lykken, a theoretical physicist at the Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Ill., said Monday (Feb. 18, 2013) here at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science. [Clara Moskowitz, Higgs Boson Particle May Spell Doom For the Universe, LiveScience Senior Writer, February 19, 2013]

আর হিগসের ভর যদি আরেকটু হাল্কা হতো, তবে অবস্থা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠত। আমদের খাদের পাশে আরেকটা খাদ হয়তো থাকত যেটার গভীরতা হতো বিশাল। সেখানে মহাবিশ্বের পতন হতো প্রায় অবশ্যম্ভাবী। একটা ছোট খাদের পাশে যদি একটা বিরাট বড় খাদ থাকে, তবে ছোট খাদে থাকা বল যেকোনো সময়ই গড়িয়ে চলে যেতে পারে বড় খাদের মধ্যে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এসে সেই দুর্যোগ বাড়িয়ে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী, শূন্যস্থানের মধ্যে অনবরত ‘ফ্লাকচুয়েশন’ চলতে থাকে। ফলে যেকোনো সময়ই বলের পক্ষে কোয়ান্টাম টানেলিং-এর ফাঁক গলে উচ্চ শক্তিস্তরের অবস্থান থেকে নিম্ন শক্তিস্তরের জায়গায় চলে যাওয়া সম্ভব। হিগসের ভর কম হলে সেটা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যেত অনেক। তার তুলনায় হিগসের মানসমেত যে মহাবিশ্বে আমরা বাস করছি, তা অনেক নিরাপদ, তার পরও একেবারে শঙ্কামুক্ত তা বলা যাবে না।

বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর জীবদ্দশায় মহাবিশ্বের মহাশৈত্য কিংবা হিগসের শীতল মৃত্যুর সাথে পরিচিত হতে পারেননি। কিন্তু বিবর্তন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তখনই ডারউইন বুঝেছিলেন, যেখানে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে শতকরা নিরানব্বই ভাগ প্রজাতিই কোনো-না-কোনো সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেখানে মানুষের ভবিষ্যৎও খুব বেশি আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। তাই তিনি তাঁর একটি রচনায় বলেছিলেন,

ভবিষ্যতের মানুষ অনেক বেশি নিখুঁত হয়ে উঠবে, এটা হয়তো বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু পাশাপাশি এক অসহনীয় চিন্তাও মনের আঙিনায় উঁকি দিতে শুরু করে যে, মানুষ এবং ভবিষ্যতের অন্যান্য সংবেদনশীল প্রজাতিরা একটা মহাজাগতিক ধীর প্রক্রিয়ায় ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সাম্প্রতিক ডব্লিউ ম্যাপ থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক মহাজাগতিক উপাত্তগুলো যেন ডারউইনের সেই ভয়াল দুঃস্বপ্নকে সত্যতা দিতে চলেছে। যে ডব্লিউ ম্যাপ ডেটা থেকে আমরা বিগ ব্যাং-এর আলামত পাই, সেই ডেটা থেকেই আবার আমরা আলামত পেতে শুরু করেছি—এই মহাবিশ্ব সত্যই ধীর প্রক্রিয়ায় একটা সময় বিলীন হয়ে যাবে। শূন্য থেকে জন্ম হওয়া এই মহাবিশ্ব একসময় হারিয়ে যাবে শূন্যতারই গহিন গহ্বরে। বিখ্যাত মুক্তমনা লেখক ক্রিস্টোফার হিচেন্স সেজন্যই বলতেন, ‘আহ্ … যারা এই মহাবিশ্বের মধ্যে বাস করে ভাবছেন আমরা ‘বিশাল কিছু’র মধ্যে আছি… তারা একটু অপেক্ষা করেন; শূন্যতার সংঘাত আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে’।

মহাবিশ্বের এই অন্তিম পরিণতির ধারণাগুলো হয়তো আমাদের ‘নৈরাশ্যবাদী’ বানিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের কাজ কেবল মিথ্যা প্রবোধ বা সান্ত্বনা দেওয়া নয়। সত্যনিষ্ঠভাবে বাস্তবতার মুখোমুখি করানোও বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। বাস্তবতা রূঢ় বা কঠিন হলে সেটাকে মিথ্যার ‘সান্ত্বনার প্রলেপ’ না লাগিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবেই সেটাকে বর্ণনা করেন তাঁরা। আমাদের প্রকৃতি, আমাদের মহাবিশ্ব যেমন, ঠিক তেমনিভাবেই একে ব্যাখ্যা করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘সত্য যে কঠিন,কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা”।

হাইপারস্পেসে পাড়ি

বিজ্ঞানীরা ‘কঠিনেরে ভালোবাসেন’ বটে কিন্তু দিনশেষে তাঁরাও রক্তমাংসেরই মানুষ। আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো তারাও রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ দুর্দশা আর আবেগে কম-বেশি আক্রান্ত হন। মহাবিশ্বের নৈরাশ্যকর পরিণতি, সেটা যত কোটি বছর পরেই ঘটুক না কেন, তা তাঁদের আলোড়িত করে। কিছু বিজ্ঞানী এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের কোনো পন্থা পাওয়া যায় কি না সেটা খুঁজে দেখতে।

কিছু আশাবাদী সমাধান সত্যই পাওয়া গেছে, যদিও সেগুলো এখনো তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিউ ইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিচিও কাকু তাঁর জনপ্রিয় বই ‘প্যারালাল ওয়ার্ল্ডাস’ ও ‘ফিজিক্স অব দ্য ইম্পসিবল’ গ্ৰন্থ দুটিতে অন্তিম পরিণতি থেকে মুক্তির কিছু আকর্ষণীয় সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World [Paperback ed., with a new epilogue], Plume, 2013 Charles Darwin, Religion, volume I, chapter VIII, pp

Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos, Anchor, 2006 Physics of the Impossible: A Scientific Exploration into the World of Phasers, Force Fields, Teleportation, and Time Travel, Anchor, 2009

মিচিও কাকু মনে করেন, যত দিনে মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা আসবে, অর্থাৎ হাজার কোটি বছর পরে, তত দিনে মানবসভ্যতা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতায় এগিয়ে থাকবে অনেক দূর। আমাদের বর্তমান সভ্যতা যদি কারিগরি দক্ষতায় ‘পর্যায় ০’ কিংবা বড়জোর ‘পর্যায় ১’ ধরনের হয়, তবে, সে সময়কার অধিবাসীরা হবে অন্তত ‘পর্যায় ৩’ ধরনের। সে সময়ের অধিবাসীরা চোখের সামনে মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি ঘটতে দেখেও হয়তো চোখ বুজে বসে থাকবে না। তারা তখন কারিগরি দক্ষতায় এতোই উন্নত থাকবে যে, হয়তো প্ৰায় আলোর বেগে মহাকাশযানে চলাচল করবে, সময় পরিভ্রমণের উপায় বাতলে ফেলবে, কৃষ্ণগহ্বর কিংবা গুপ্তশক্তি থেকে শক্তি আহরণ করবে, আর ওয়ার্মহোলের মধ্য দিয়ে ‘হাইপারডাইভ’ দিয়ে ভিন্ন মহাবিশ্বে পৌঁছে যাবে।

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, ‘ওয়ার্মহোল যদি থেকে থাকে তবে, সেটা হবে স্থান ও সময় পরিভ্রমণের জন্য আদর্শ”। ভবিষ্যতের অধিবাসীরা হয়তো ওয়ার্মহোলকে ব্যবহার করে মৃত্যুন্মুখ মৃতপ্রায় মহাবিশ্বকে ফেলে আস্তানা গাড়বে কোনো ‘সজীব’ মহাবিশ্বে। কিংবা হয়তো স্টারট্রেকের ক্যাপ্টেন কার্কের মতোই নিজেকে ‘টেলিপোর্টেশন’ করে চলে যাবে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরের কোনো পৃথিবীতে।

আজকের দিনে ব্যাপারগুলো ‘অসম্ভব’ কিংবা ‘আজগুবি’ মনে হলেও হয়তো ভবিষ্যতের পৃথিবীতে সেগুলো আর সেরকমের কিছু থাকবে না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই অবশ্য আমরা এর কিছুটা আঁচ পাই। একটা সময় যে ব্যাপারগুলোকে অসম্ভব বলে ভাবা হতো, তার অনেক কিছুই বর্তমানে খুব স্বাভাবিক’ হিসেবে আমরা গ্রহণ করছি, সেসব প্রযুক্তির সুফলও ভোগ করছি পুরোদমে। শুধু আমাদের মতো ছাপোষা সাধারণেরা ‘অসম্ভব’ বলে বাতিল করলে না হয় মানা যেত, অনেক রথী-মহারথীই কালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেননি। অনেক কিছুই তাঁরা ঢালাওভাবে ‘অবাস্তব’ কিংবা ‘অসম্ভব’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেগুলো পরবর্তী পৃথিবীতে হাজির হয়েছিল খুব সাধারণ বাস্তবতা হিসেবে। যেমন, ভিক্টরীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসনের কথা আমরা সাবাই জানি। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের কারণে তাঁকে ‘লর্ড কেলভিন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি ভবিষ্যতে উড়োজাহাজ আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে ১৮৯৫ সালে বলেছিলেন, ‘বাতাসের চেয়ে ভারী বস্তু উড়বে না’। ১৮৯৭ সালে তিনি বলেছিলেন, ‘রেডিওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই’। আর ১৯০০ সালে বলেছিলেন, ‘পদার্থবিজ্ঞানে যা আবিষ্কার করার সবকিছুই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, নতুন কিছু আর আবিষ্কার করার কিছু নেই’। ‘এক্স-রে’ ছিল কেলভিনের মতে ‘হোক্স’। বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড যিনি নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনের পরিভ্রমণের সেই পরমাণুর ‘রাদারফোর্ড মডেলের’ জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তিনি পারমাণবিক বোমা বানানোকে অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পরমাণু ভেঙে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা এতই দুর্বল হবে যে সেটা চাঁদের আলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও ১৯৩০ সালে পর্যন্ত ঢালাওভাবে ভাবতেন, পারমাণবিক বোমা কখনোই বানানো যাবে না। তিনি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলেন সারা জীবন ধরে। আজ আমরা জানি, তাঁদের কালে এ ব্যাপারগুলো অসম্ভব মনে হলেও আজকের পৃথিবীতে তা নয়। বরং তাঁদের এইসব ‘অপরিণামদর্শী’ উক্তিগুলো এখন হাসির খোরাক।

আমি (অ.রা) বছর খানেক আগে মুক্তমনায় ‘অসম্ভবের বিজ্ঞান’ নামে একটা সিরিজ লিখতে শুরু করেছিলাম। সেখানে বলেছিলাম, মাত্র বছর কয়েক আগেও যে বিষয়গুলোকে ‘অসম্ভব’ বলে ভাবা হতো, ধরে নেওয়া হতো স্রেফ আধি- ভৌতিক ফ্যান্টাসি হিসেবে,তার অনেকগুলোই আমাদের চোখের সামনেই বাস্তবতা পেতে চলেছে। হ্যারি পটারের ‘ইনভিসিবল ক্লোক’ আর বিজ্ঞানীদের জন্য আজ আর আকাশকুসুম কল্পনার বিষয় নয়, মেটা-পদার্থ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার অগ্রগতি কল্পকাহিনিকে নিয়ে এসেছে বাস্তবতার খুব কাছাকাছি। আবার টেলিপোর্টেশনের কথাই ধরা যাক। এটাকে কেবল স্টারট্রেকের মতো সিনেমায় দেখানো সায়েন্স ফিকশন বলেই এত দিন মনে করতেন সবাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিত করে বলছেন, টেলিপোর্টেশন সম্ভব। অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের কোয়ান্টাম অ্যাটম অপটিক্স ল্যাবের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পারমাণবিক স্কেলে সফলভাবে টেলিপোর্ট করে দেখিয়েছেন। আরেক বিজ্ঞানীর দল ফোটনকে ‘টেলিপোর্ট’ করে পাঠাতে পেরেছেন দানিয়ুব নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, কয়েক দশকের মধ্যেই ভাইরাসের মতো ‘জটিল’ অণু কিংবা আমাদের ডিএনএ টেলিপোর্ট করা সম্ভব হবে। কিন্তু স্টারট্রেকে যেরকম দেখানো হয়েছে সেরকম পূর্ণ অবয়বের টেলিপোর্ট যন্ত্র বানাতে হয়তো বিজ্ঞানীদের লেগে যাবে শ’খানেক বছর। তা লাগুক। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে যে টেলিপোর্টেশন আর ‘অসম্ভব’ কোনো বিষয় না, তা কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে এখনই।

অভিজিৎ রায়, অসম্ভবের বিজ্ঞান, মুক্তমনা, অক্টোবর ১৫, ২০০৮

Cavan Sieczkowsk, ‘Perfect’ Invisibility Cloak Uses Metamaterials To Bend Light, The Huffington Post, Posted: 11/12/2012.

আর ‘অসম্ভব’ কোনো বিষয় না, তা কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে এখনই। আশা করতে কোনো দোষ নেই লক্ষ-কোটি বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষেরা টেলিপোর্টেশন প্রযুক্তির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবে, নিশ্চয়তা দেবে কেবল গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণের নয়, এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে পরিভ্রমণেরও।

যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা দু লাখ বছর আগে একটা সময় আফ্রিকার গহিন বনে উদ্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আহার আর বাসস্থানের তাগিদে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের উত্তরসূরিরাও হয়তো পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একটা সময় পা রাখবে আন্তনাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলে, এবং একসময় হয়তো এই মহাবিশ্বেরও মায়া কাটিয়ে পাড়ি দেবে ভিন্ন কোন মহাবিশ্বে। খুঁজে নেবে হাজারো মাল্টিভার্সের মাঝে লুকিয়ে থাকা কোনো এক ‘দ্বিতীয় পৃথিবী”। মহাজাগতিক উপনিবেশের জন্য নয়, হয়তো অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই। এভাবেই হয়তো পূর্ণতা পাবে কোপার্নিকাস ও ডারউইনের ‘অসমাপ্ত বিপ্লবের’। কবে সেটা? হাজার বছর, লক্ষ বছর নাকি কোটি বছর পরে? আমরা কেউ তা জানি না। আমি বা আপনি কেউ বেঁচে থাকব না সে সময়, ‘বেঁচে রবে আমাদের স্বপ্ন তখন’। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায়–

‘তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে

পৃথিবীর সব গল্প ফুরাবে যখন,

মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন।…’

♦ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শূণ্যের ভীতি

♦ তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

♦ চতুর্থ অধ্যায়ঃ শূন্য এল ইউরোপে

♦ পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ ?

♦ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

♦ সপ্তম অধ্যায়ঃ আইনস্টাইনের বিশ্ব

♦ অষ্টম অধ্যায়ঃ শূন্যতার শক্তি

♦ নবম অধ্যায়ঃ মহাবিস্ফোরণের কথা

♦ দশম অধ্যায়ঃ বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

♦ একাদশ অধ্যায়ঃ কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

♦ দ্বাদশ অধ্যায়ঃ হিগস কণার খোঁজে

♦ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

♦ চতুর্দশ অধ্যায়ঃ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

♦ পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ