আমার এক বন্ধু অংকের অধ্যাপক। একদিন আমাকে বললেন, “তোমরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে কেন যে মানতে চাও না, বুঝি না। জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও কি তোমরা অস্বীকার করতে চাও নাকি ?”

কথা হচ্ছিল বন্ধুর বাড়িতে বসেই। বললাম, “জ্যোতির্বিজ্ঞান নিশ্চয়ই মানি। না মানার মত যুক্তিহীন কিছু তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে দেখি না। গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান ও তাদের পরিক্রমা পদ্ধতি, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এই সব জ্যোতির্বিজ্ঞানের কর্ম-পদ্ধতির মধ্য পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞান হঠাৎ করে বা কারো ইচ্ছে অথবা দয়ায় কিম্বা প্রচারের দৌলতে বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। নিরন্তর মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং সেই নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই মহাকাশ গবেষকরা তাঁদের মহাকাশ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বকে হাজির করেছেন এবং সেগুলোর সত্যতা প্রমাণও করেছেন। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে মানি আমরা ।”

“জ্যোতিষশাস্ত্র তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা একটা শাস্ত্র, একটা পুরোপুরি অংকের ব্যাপার। তাহলে এটা বিজ্ঞান বলে মানবে না কেন ?” বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন।

বললাম, “জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের ভাগ্যের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব। এই শাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা আছে, অংকও আছে। কিন্তু অংক এবং গ্রহ-নক্ষত্রের কথা থাকলেই তাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দিলে কোনও ভূত গবেষক জাদুকর হয়তো একটা গোটা ভূত-শাস্ত্ৰই লিখে ফেলবেন । সেই শাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু প্রসঙ্গ ও অংক -টংক মিশিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয়ই তোমার যুক্তিতে সেই শাস্ত্রও বিজ্ঞান হয়ে উঠবে। আমরা মানুষের মৃত্যু মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে ভূতের ভবিষ্যৎও বলে দিতে পারব । ভূত মোটা হবে কী কালো, কবে কার ওপর ভর করবে, কবে ঝাঁটাপেটা খাবে, কবে বিয়ে হবে, বউটি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে কালো হবে, কী ফর্সা, মোটা হবে, কী রোগা ; বেঁটে হবে, কী লম্বা— সবই আমবা বের করে ফেলব। গায়ক ভূত হিসেবে কে সফল হবে, কোন কবি মৃত্যুর পর ভূতরাজ্যে কবি হিসাবে পাত্তাই পাবে না; সবই ওই শাস্ত্রের সাহায্যে বলে দেওয়া যাবে।”

বন্ধুর শিক্ষিকা স্ত্রীও একই সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাঁর সামনে আমার এ-জাতীয় কথায় বন্ধুটির সম্মান বোধহয় সামান্য ঘা খেয়েছিল। তাইতেই যথেষ্ট উত্তাপ ছড়িয়ে হঠাৎই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বন্ধুটি, “দেখ, সিরিয়াসলি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, চ্যাংড়ামি নয়।”

কেউ রেগে গেলে তাকে আরো রাগিয়ে দেবার একটা প্রবণতা মাঝে-মধ্যে আমাকে পেয়ে বসে। আর ওই বিদঘুটে প্রবণতাটাই আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল । তবু অনেক করে সংযত করতে হলো নিজেকে, বন্ধু-পত্নীর উপস্থিতির কথা মাথায় রেখে। তাই আলোচনায় জের টানতে শুধু বললাম, জ্যোতিষশাস্ত্র এমন কোনও তত্ত্ব বা তথ্য হাজির করে প্রমাণ করতে পারেনি মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত এবং ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র । তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের এই কথাগুলোকে মেনে নিতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।”

অধ্যাপক বন্ধুটির মত এমন প্রশ্ন অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান মানুষের কাছ থেকেই কখনও বা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে, কখনও বা মনের গভীরে বিশ্বাস হয়েই বেঁচে থাকে। আসলে এঁরা অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে গুলিয়ে ফেলেন। গুলিয়ে ফেলেন astronomy-র সঙ্গে astrology-কে। বাংলা ও ইংরেজি দুটো কথায় এতই মিল যে দুটোকে বড় বেশি সম্পর্কযুক্ত মনে হয়। দুটোতেই গ্রহ-নক্ষত্র আছে, আছে অংক-টংকের ব্যাপার, সুতরাং এইসব কিছু মিলিয়ে মানুষ আরো বেশি করে বিভ্রান্ত হন; ভাবতে শুরু করেন জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিষয়ক বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষশাস্ত্র মানুষের জীবনে ওই সব গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নির্ণয় করে অংক-টংক কষে কিন্তু যেমনভাবে ভাবা হয়, বিষয়টা আসলে আদৌ তা নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কী, সে নিয়ে একটু আগেই আলোচনা করেছি। তবু আবারও ওই প্রসঙ্গতে সামান্য সময়ের জন্য ফিরে যেতে চাই। কারণ, “পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল প্রীতিকর হয় না ; অথচ পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক ফল পাওয়া যায় না।”

জ্যোতির্বিজ্ঞান একটা বিজ্ঞান; কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির (observatory) থেকে, অন্যান্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রগুলির অবস্থান নির্ণয় করে এবং গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রগুলির গণিত অবস্থান বার করে মেলান হয় ৷ দূরবীনে দেখা অবস্থান ও গণিত-অবস্থান মিলিয়ে তৈরি হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্র। কখনও দূরবীনে দেখা অবস্থান ও গণিত অবস্থানে পার্থক্য দেখা গেলে সে বিষয়ে আবার গবেষণা করা হয় এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গণিত গণনার সূত্রগুলির সংস্কার করা হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র বলে-একজন মানুষের জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ওপর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ধারিত হয়ে যায়। জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু তাদের এ-জাতীয় বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণই আজ পর্যন্ত হাজির করতে পারেনি।

জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে

বুদ্ধির উন্মেষের আগে মানুষ, গুহা-মানুষ দৃষ্টির শেষ প্রান্তে নীল আকাশের দিকে অবাক হয়ে দেখেছে। দেখেছে আকাশের সূর্যের উদয় ও অস্ত, অনুভব করেছে মধ্য গগনে অবস্থানরত সূর্যের প্রখরতা, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ও উদয়-অস্ত, তারা ভরা রাত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ। ধূমকেতু, উল্কাপাত, অবাক অসহায়ভাবে তারা শুধু দেখেইছে। কেন এমনটা ঘটছে—ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। খুঁজে পাওয়ার মত মানসিক উত্তরণ তখনও মানবজীবনে আসেনি। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন, বর্ষা-গ্রীষ্ম-শীত, ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ- বৃষ্টি-বন্যা, খরা, জলকষ্ট, তুষারপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি দেখে অসহায় অবুঝ মানুষগুলো এক সময় ভাবতে শুরু করলো এসবের পিছনে রয়েছে একটা শক্তি। এসব শক্তিকে তারা ভয় করতে শুরু করলো। এদের তুষ্ট করতে চাইল। নিবেদন করলো শ্রদ্ধা। এক সময় দেবত্বের আসনে বসাল পাহাড়-পর্বত, নদী-জল, আগুন, ঝড়, বজ্র, সমুদ্র, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ- নক্ষত্রদের । প্রাচীন যুগের মানুষেরা ভাবতে শুরু করলো এইসব দেবতাদের তুষ্ট করতে পারলে খড়া, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, তুষারপাত, ভূকম্প, প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তারা অব্যাহতি পাবে ।

এক সময় মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হলো। কৃষিকাজ, পশুপালন, নৌ-চালনা শিখলো মানুষ মনে করতে শুরু করলো, ওইসব প্রকৃতি-দেবতাকে তুষ্ট করলে ফলন ভাল হবে, পশু-মড়ক হবে না, ধীরে ধীরে এর থেকেই সৃষ্টি হলো দেবতাদের তুষ্ট করতে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ৷ মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করল বৃক্ষ, অরণ্য, গরু, ছাগল, শুয়োর, আরও নানা পশু। এইসব সম্পদ মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি আনল, সেই সঙ্গে দেবতা হিসেবে পুজোও পেতে লাগল ।

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের গোষ্ঠীর শক্তিমান ও বুদ্ধিমান মানুষটিকে বরণ করল নেতা হিসেবে ৷ শক্তিমান হলো শাসক ; বুদ্ধিমান হলো ধর্মীয় নেতা। প্রধানত এইসব বুদ্ধিজীবী, কল্পনাবিলাসী, শ্রমবিমুখ ধর্মীয় নেতারা কল্পনার দেবতাদের নিয়ে কল্পনার তুলিতে আঁকল নানা অদ্ভুত সব কাহিনী। ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বরের দূত, এই প্রচারে প্রভাবিত সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নেতাদের এইসব দেখ-কাহিনীগুলোকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরর মধ্যে তৈরি হলো বিচিত্র সব দেব কাহিনী। আজও সেইসব দেব-বিশ্বাসের কাহিনীর অনেকগুলোই বেঁচে রয়েছে আধুনিক যুগের মানুষদের মধ্যেও।

এক সময় মানব সভ্যতার সূত্রপাত হলো মিশর, চিন, ভারত, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মানুষ শিখল গণনা, মাপ-জোক। মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল প্রকৃতির কিছু সুশৃঙ্খল দিক। সূর্যের পূর্ব দিকে ওঠা, পশ্চিমে অস্ত যাওযা, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি, সবেই মানুষ লক্ষ্য করল নিয়মানুবর্তিতা। চাঁদের গতিবিধির সঙ্গে জোয়ার- ডাটাকেও মেলাতে পারল। মানুষ স্থল ছেড়ে জলকে জয় করতে চাইল। দরিয়ায় নৌ-যান ভাসাতে শিখল। দিক নির্ণয়ের জন্য অনুভব করল নক্ষত্র চেনার প্রয়োজনীয়তা। বুঝতে শিখল গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে চিনতে শিখলো, এ-সব গ্রহ-নক্ষত্ররাও স্থান পেল বিভিন্ন দেশের পুরাণে ।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। বেদ চার খন্ডে বিভক্ত—ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব। ঋকবেদ রচিত হয়েছিল খ্রীস্টজন্মের হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগে, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অধিকাংশ পন্ডিতই এই রায় দিয়েছেন। ঋক বেদে আছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বহু স্তোত্র। সূর্যকে লক্ষ্য করে রচিত স্তোত্র পাঠে আমরা জানতে পারি, রচয়িতাদের অজানা ছিল না সূর্যই ঋতুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্যের তেজে চন্দ্র আলোকিত। মিশরে আবিস্কৃত হলো সৌর ক্যালেণ্ডার। সুমেরীয়রা সূর্যের পরিক্রমাকে সামগ্রিকভাবে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করল। দিনকে ২৪ ঘন্টায়, ঘন্টা ও মিনিটকে ৬০ ভাগে ভাগ করল। শুরু হলো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে চর্চা।

সেকালের মানুষদের জ্যোতিষচর্চা ছিল পুরোপুরি চোখের উপর নির্ভরশীল, কারণ দূরবীন তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাদের চিন্তায় বিশ্বজগৎ কেমন ছিল, একটু ফিরে দেখা যাক ।

প্রাচীন ভারতীয়দের কল্পনায় পৃথিবী দাঁড়িয়ে ছিল বাসুকী সাপের মাথায়। বাসুকী কখনও নাড়াচাড়া করলে পরিণতিতে হয় ভূমিকম্প। আবার এক সময় আর একটা কল্পনাও তৈরি হয়-আটটা হাতি তাদের দাঁতের উপর ধরে রেখেছে পৃথিবীকে। পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে সুমেরু পর্বত। সূর্যদেবতা সাত ঘোড়ার রথে চড়ে পরিক্রমায় বের হন।

চন্দ্র-সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হিসেবেও হাজির হলো এই বিচিত্র কাহিনী। চন্দ্ৰ বিয়ে করেছিলেন প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি সুন্দরী কন্যাকে। প্রেমের ব্যাপারে চন্দ্র মোটেই সাম্যবাদী ছিলেন না। একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষের মতই ছিলেন একটু এক পেশে । রোহিণীর দিকে একটু বেশি ঝুল খাওয়া। ফলে স্বভাবতই বাকি ছাব্বিশজনের প্রতি কিঞ্চিত অবহেলা দেখালেন চাঁদ। সে খবর শুনে দক্ষ গেলেন ক্ষেপে। চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, “তোমার ক্ষয়রোগে হবে।” তখনকার দিনে ক্ষয়রোগে ভোগার অর্থই ছিল মৃত্যু। দক্ষের কাছে মেয়েরা পড়লেন কেঁদে, “বাবা ওকে না বাঁচালে আমরা যে বিধবা হই।” দক্ষ বুঝলেন, অভিশাপটা বড়ই জোরাল হয়ে গেছে। বললেন, “বেশ, চন্দ্রকে একটা বর দিচ্ছি। ও ক্ষয়ে ক্ষয়ে যখন শেষ হবে । তখনই শুরু হবে ওর বৃদ্ধি, একটু একটু করে আবার পুরো শরীরটাই ফিরে পাবে।”

গ্রহণের কারণ হিসেবেও এলো কাহিনী। সমুদ্র মন্থন করে সুধা উঠেছে। বিষ্ণু রমণীয় রমণী সেজে সুধা ভাগ করার দায়িত্ব নিয়ে দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করছেন। তখন দৈত্য রাহু দেবতার ছদ্মবেশে অমৃত গ্রহণ করে। সূর্য ও চন্দ্র বাহুকে চিনতে পেরে বিষ্ণুকে জানান । বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু সুধা পান করে রাহু তখন অমর। তারপর থেকেই প্রতিশোধ নিতে রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গিলে খায় সুযোগ পেলেই। কিন্তু গিললেও কাটা গলা দিয়ে সূর্য, চন্দ্র আবার বেরিয়ে আসেন ।

শুক্রকে নিয়েও গড়ে উঠল এক কাহিনী। শুক্রের পিতা মহর্ষি ভৃগু। শুক্র দৈত্যগুরু। শুক্র জানতেন সঞ্জীবনী মন্ত্ৰ ৷ এই মন্ত্রে নিহত দৈত্যদের আবার বাঁচিয়ে তুলতেন শুক্রাচার্য। মহাদেব এই কথা শুনে শুক্রকে খেয়ে ফেলেন। উদ্ধার পেতে পেটের ভিতরই শুক্র শিবের স্তব শুরু করলেন। স্তবে তুষ্ট শিব নিজ লঙ্গপথে শুক্রকে বের করলেন। শুক্রের সঙ্গে অপ্সরা বিশ্বাচীর দীর্ঘ বিহার নিয়েও রয়েছে আর এক কাহিনী। সব মিলিয়ে শুক্র হয়ে উঠলেন প্রণয় ও যৌনতার প্রতীক। দৈত্যরাজ বলি ছিলেন দানবীর। মহাপরাক্রমী বলিকে রাজ্যচ্যুত করতে বিষ্ণু এক ফন্দি আঁটলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বলির কাছে হাজির হলেন। উদ্দেশ্য, দান হিসেবে রাজ্যটাকেই চেয়ে বসা। ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে চিনতে পারলেন শুক্রাচার্য, বুঝতে পারলেন তাঁর আগমন উদ্দেশ্য। বলিকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বলি-গুরু শুক্রাচার্য এগিয়ে এলেন । যে কমন্ডুলেরর জলে হাত ধুয়ে দানকার্য সম্পন্ন হবে, সেই কমন্ডুলের মুখে একটি পোকার রূপ ধারণ করে জল নির্গমনের পথ বন্ধ করে বসে রইলেন শুক্র। বিষ্ণু শুক্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে একটি শলাকা দিয়ে কমন্ডুলের মুখ পরিস্কারের অজুহাতে শুক্রের একটি চোখ দিলেন কানা করে ।

বৃহস্পতি দেবগুরু। তাঁর স্ত্রী তারা। চন্দ্র একবার তারার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে চন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দেন। চন্দ্রের ঔরষে তারার গর্ভে বুধের জন্ম এমনটা কল্পনার কারণ সম্ভবত, বৃহস্পতির কাছের একটি নক্ষত্রকে তারা কল্পনা করা হয়েছিল। কোনও এক সময় চন্দ্রে ঢাকা পড়েছিল তারা। চন্দ্র সরে যেতে চোখে পড়ে বুধ । তারপরই তারাকে আবার দেখা যায় বৃহস্পতির কাছে।

শনিকে নিয়েও গড়ে উঠেছে কাহিনী। শনি তেজে ভাস্কর, তপস্বী। ওঁর স্ত্রী ঋতুয়ান করে এসে মৈথুন কামনা করেন। ধ্যানস্থ শনি স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকান না। ক্রুদ্ধ স্ত্রী শনিকে শাপ দেন, “তুমি যার দিকে তাকাবে তার শুধু অনিষ্ঠই হবে।” শনির দৃষ্টিতে গণেশ তাঁর দেবমাথা হারিয়ে ছিলেন। ক্রুদ্ধ গণেশ-মাতা দুর্গার অভিশাপে শনি হয়ে পড়েন খোঁড়া । শনির দৃষ্টিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কষ্ট ও মৃত শোল মাছ জ্যান্ত হওয়ার গল্প অনেকেরই জানা।

এসবই গেল হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের গল্প। একটু অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাই। প্রাচীন মিশরীয়দের কল্পনায় পৃথিবীর আকার একটা চৌকো বাক্সের মত। তলায় মাটি। ওপরে গোল আকাশের ঢাকনা। সূর্য দেবতা – চন্দ্র দেবতা রোজ পাসি বেয়ে এক দরজা দিয়ে আসেন, আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। প্রতিটি নক্ষত্র হচ্ছে এক একটি দেবতার হাতে ধরা বাতি। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এক শুকরী একটু একটু করে খায় চন্দ্রকে। কখনও সখনও আস্তই গিলে ফেলে চন্দ্রকে, আর তাইতেই হয় চন্দ্রগ্রহণ। একটা সাপ এসে মাঝে-মধ্যে সূর্যকে যখন গিলে খায়, তখনই হয় সূর্য গ্রহণ।

ব্যাবিলনীয়দের কল্পনায় পৃথিবী একটা ফাঁপা পর্বতের মত। ফাঁপা পর্বতটা ভেসে রয়েছে জলের ওপর। পৃথিবীর নিচের জল ফোয়ারার মত উঠে এসে সৃষ্টি করে ঝরণার, নদীর । পৃথিবীর ওপরের ওই আকাশটা আসলে একটি গোলক আকারের কঠিন ঢাকনায় ঢাকা জল- বাশি । তাইতেই আকাশ সমুদ্রের মতই নীল। পৃথিবীর ওপরের ওই জল মাঝে-মাঝে কঠিন গোলকের ভেতর দিয়ে ঝরে পড়ে। তখন এই জল পড়াকেই আমরা বলি বৃষ্টি। ওপরের গোলকের রয়েছে দুটি দরজা ; একটা পূবে, একটা পশ্চিমে। সূর্য ও চন্দ্র প্রতিদিনই পূবের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আকাশে। আর পরিক্রমা শেষে বিদায় নেয় পশ্চিমের দরজা দিয়ে ।

গ্রীকদের কল্পনায় পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে গ্রীস। পৃথিবী ঘিরে রয়েছে জল । দেবতা জুপিটারের আদেশে সূর্যকে অ্যাপেলো রোজ রথে চড়িয়ে আকাশ ঘুরিয়ে নিয়ে আসে, সারদিন ঘোরার পর ক্লান্তি দূর করতে সূর্য স্নানে নামেন সমুদ্রে।

চীনদেশের মানুষ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের পিছনেও ড্রাগনকে আবিষ্কার করেছে। ড্রাগন যখন সূর্য ও চন্দ্রকে খায়, তখনই হয় গ্রহণ। গ্রহণের সময় চীনারা দারুণ রকম হৈ-হট্টগোল জুড়ে দেয়। তাদের ধারণায়, এত মানুষের চিৎকারে ভয় পেয়ে ড্রাগনটা চন্দ্র বা সূর্যকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা ঢুকে পড়লেও প্রাচীন যুগের মানুষরা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তারা গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য বুঝতে পেরেছিল। তারামন্ডল দেখে আগত ঋতু নির্ণয় করতে শিখেছিল। সূর্যের আহ্নিকগতি ধরে রাশিচক্রের আবিষ্কার করেছিল।

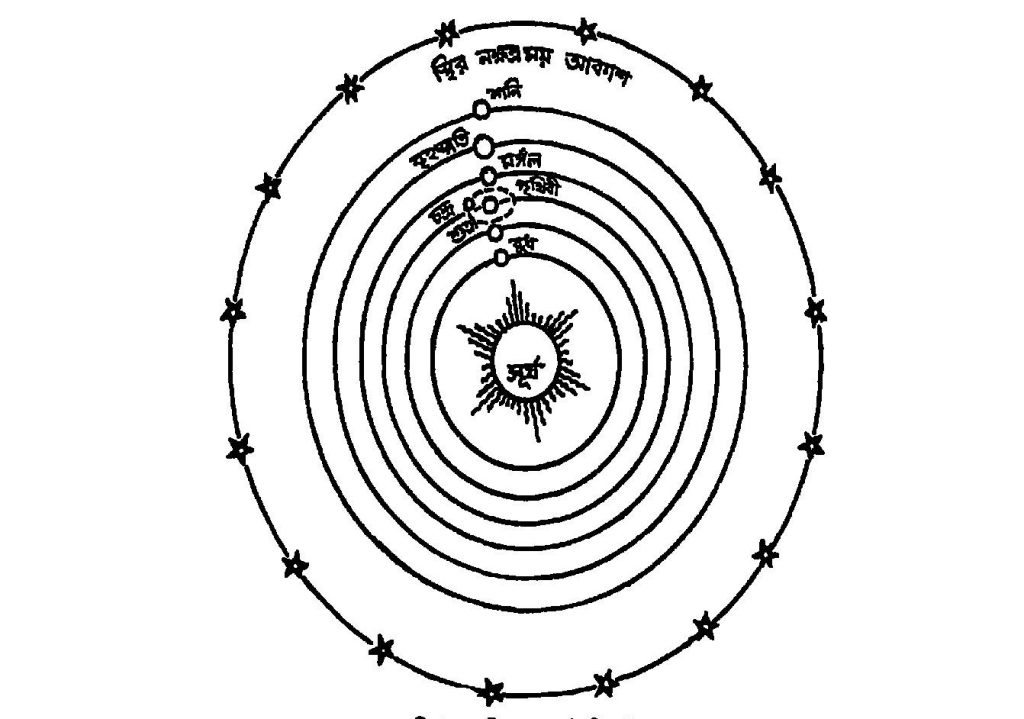

তখন অবশ্য পৃথিবীকেই বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করা হতো। তারা ভাবত সূর্য, চন্দ্র এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র একদিনের মধ্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ব্যাবিলনীয়রাই সাতদিনে সপ্তাহের প্রচলন করে। আকাশের সাতটি গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহের নামে সাতটি নাম রাখা হয়। তাদের মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের থেকে দূরের গ্রহগুলো হলো—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। ব্যাবিলনীয়দের এই আবিষ্কারের বহু পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই সাতটিকেই গ্রহ হিসেবে ধরে নিয়ে চালিয়ে গিয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হাজির করেছিল নানা জটিল তত্ত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব ধ্যান-ধারনার সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে আধুনিক সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব তৈরি হয় ।

সেই সময় যাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, তাঁদের অনেকে গ্রহ (প্রাচীন ধারনা অনুসারে) অবস্থানের সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনাবলীর যোগসূত্র খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হলেন। কোনও রাজার রাজ্য জয়, যুদ্ধে পরাজয়, রাজপুত্র-রাজকন্যার জন্ম, রাজার বিয়ে, সিংহাসন লাভ, রাজপুত্র-রাজকন্যাদের বিয়ে, রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠদের অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু, পন্ডিতদের রাজকৃপা লাভ, বন্যা, খরা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা ঘটার সময় গ্রহগুলোর অবস্থায় নির্ণয় করলেন। তাঁরা অনুমান করলেন, ওইসব বিশেষ ঘটনাগুলোর সঙ্গে সেই সময়কার গ্রহ অবস্থানগুলোর একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের এই অনুমান বা বিশ্বাসের ওপরই গড়ে উঠতে লাগল জ্যোতিষশাস্ত্র ।

জ্যোতিষীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম যে রাজকূল এগিয়ে এলেন, তাঁরা ব্যাবলনীয়। রাজা ও রাজপরিবারের বিষয়ে আগাম খবর দিতে রাখা হলো জ্যোতিষী। তা সত্ত্বেও ব্যাপক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চা নিয়ে গবেষণা শুরু হয় গ্রীসেই প্রথম। এই সময় অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কৌতূহল বশে গবেষণা করে দেখতে চেয়েছিলেন, বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে গ্রহ অবস্থানের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। তাঁদের অনেকেই গবেষণার স্বার্থে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সময় গ্রহ অবস্থানগুলো লিখে গেছেন। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এই ধরনের কোনও গ্রহ অবস্থানে একই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে কিনা ।

আলেকজান্দিয়ায় গড়ে উঠল বিখ্যাত গ্রন্থাগার । এই গ্রন্থগারে বেতনভূক পন্ডিতদের রাখা হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য । এই সময় গ্রীসে আমরা দেখতে পাই থালেস – কে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৪-৫২৭)। তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আকাশ পর্যবেক্ষণের প্রেমে তিনি ছিলেন মাতোয়ারা। তাঁর ধারণায় পৃথিবীর আকার একটা চাকার মত । পৃথিবী ভেসে রয়েছে জলের ওপর। তবে তাঁর মুখেই শোনা যায়—বিশ্বজগতের কান্ডকারখানার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির নিয়ম ও শৃঙ্খলা । এই নিয়ম-শৃঙ্খলা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে ঈশ্বরকে টেনে আনার কোনও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির ।

গ্রীসের পিথাগোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭২-৪৯৭) ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছিলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলোর আকৃতি গোলকের মত ৷

ফিলোলাউস ছিলেন পিথাগোরাসের শিষ্য। তিনই প্রথম বললেন, পৃথিবী শুধু গোলক নয়, এর একটা গতি আছে। তিনি অবশ্য ধরতে পারেননি, পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে ।

প্লেটো এলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮)। প্লেটোর ধারণায় পৃথিবী একটি নিটোল গোলক। পৃথিবীর গতিপথও নিখুঁত বৃত্তাকার। বিশ্বসৃষ্টি ত্রুটিহীন। কারণ, স্রষ্টা স্বয়ং সর্বশক্তিমান ।

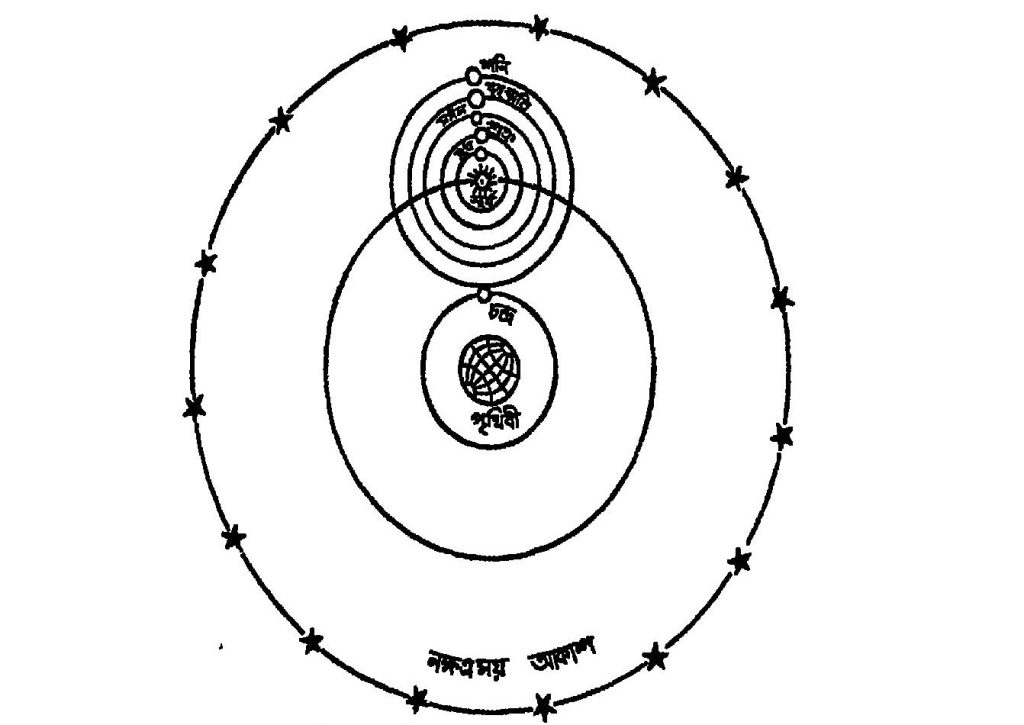

প্লেটোর তত্ত্বকেই আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন অ্যারিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)। অ্যারিস্টটলের বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে নয়টি এককেন্দ্রীয় স্বচ্ছ গোলক। এই নয় গোলক হলো চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং শনির বাইবে আরও দুটি স্থির গোলক আছে, যেগুলো নক্ষত্র। এর বাইরের একটি গোলকে বসে আছেন বিশ্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বর।

এলেন অ্যারিস্টার্কার্স (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০-২৩০)। তিনি ছিলেন প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তাঁকে বলা হয় গ্রীকযুগের কোপারনিকাস। তিনি সূর্যঘড়ি ও কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন। তাঁর লেখা একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, গ্রন্থটির নাম “On the size and distance of the Sun and Moon” বাংলায় বলা চলে “সূর্য ও চন্দ্রের আকার ও দূরত্ব বিষয়ে”। তিনি দেখালেন সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়।

অ্যারিস্টার্কার্স আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থটির সন্ধান আমরা না পেলেও গ্রন্থটির উল্লেখ পাই আর্কিমিডিসের লেখায়। আর্কিমিডিস জানিয়েছিলেন গ্রন্থটিতে অ্যারিস্টার্কার্স জানিয়েছিলেন সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরে চলেছে। সতের শতক পরে এই সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কোপারনিকাস ।

আরিস্টার্কাস ও কোপারনিকাসের মাঝের সতেরো শো বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল ভূকেন্দ্রীক বিশ্বতত্ত্ব। কারণ প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব এতই সর্বগ্রাসী ছিল যে তাঁদের সূত্র ছাড়া মহাকাশ গবেষণার কথা তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল অকল্পনীয়।

খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে এলেন ক্লডিয়াস টলেমি। ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যায় ও জ্যোতিবিদ্যায় তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্ব। জ্যোতির্বিদ্যার উপর তিনি একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, নাম— Almegest “অ্যালমাজেস্ট”। টলেমির সময় থেকে কোপারনিকাসের – সময় পর্যন্ত দীর্ঘ বারো শো বছর জ্যোতির্বিদদের কাছে গ্রন্থটি ছিল গীতা, কোরান, বাইবেল, বেদবুক। তের খন্ডের এই গ্রন্থটির প্রথম তিনটি খন্ড লেখা হয়েছিল সূর্য-চন্দ্রের গতি, বছরের পরিমাপ নিয়ে। চতুর্থ খণ্ডের মূল অলোচ্য চন্দ্রের গতি ও গ্রহণ। পঞ্চম খণ্ডের আলোচ্য সূর্য-চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাত। যষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে ছিল নক্ষত্র পরিচয়। টলেমি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নাম ‘Tetrabiblos’। এটি ছিল বলতে গেলে জ্যোতিষশাস্ত্রেব বেদ । টলেমির ধারণায় বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। আর, গ্রহগুলো বৃত্তাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। গ্রহগুলোর চক্রগতি হচ্ছে একই সঙ্গে। টলেমির প্রাপ্ত ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব এবং গ্রহদের ভ্রান্ত চক্রগতির কথা বর্তমান পৃথিবীর জ্যোতিষবিজ্ঞানীদের কাছে পরিত্যক্ত হলেও বহু জ্যোতিষীদের কাছে টলেমির ভ্রান্ত চিন্তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা জ্যোতিষচিন্তা আজও ব্রাত্য হয়নি।

এই সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চা একই সঙ্গে চলছিল। দুটির মধ্যে সুস্পষ্ট কোনও বিভাজন ছিল না। মহাকাশচর্চায় বহু ভ্রান্তির জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সে সময় বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি ।

এই সময় ভারতবর্ষ পেল আর্যভটকে (আনুমানিক খ্রীস্টাব্দ ৫০০)। আর্যভটই প্রথম ভারতীয় জ্যোতির্বিদ যিনি পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা উল্লেখ করেন।

আলোকজাণ্ডারের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ধারাটি আরব হয়ে ভাবতবর্ষে প্রবেশ করে ৷ ষষ্ঠ শতকের গুপ্তযুগ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চার সুবর্ণযুগ। টলেমি জ্যোতিষশাস্ত্রকে তাঁর পর্যবেক্ষণের যতটুকু দিতে পেরেছিলেন, সেটাই কিন্তু আজকের আধুনিক জ্যেতিষশাস্ত্রের মূল।

গ্রীসের জ্যোতির্বিজ্ঞানও জ্যোতিষচর্চা সমকালীন ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল দ্বিগবিজয়ী সেনা, নাবিক, পর্যটক ও বণিকদের মাধ্যমে ।

গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চা শুরু হয়েছিল আরব দেশগুলোতে। আরবরা তাদের জ্যেতিষচর্চায় নিজস্ব গণিতশাস্ত্রকে প্রয়োগ করেছিল।

প্রাচীন ভারতের আর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের পরিচয় আমরা পেলাম দ্বাদশ শতকের শুরুতে। ইনি ভাস্করাচার্য। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবির্দ ভাস্করাচার্য প্রথম জানালেন পৃথিবীর ব্যাস। ওই শতকেই বঙ্গদেশে সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। সেই সময় রচিত গ্রন্থের একটা বিরাট অংশই দখল করেছিল জ্যোতিষশাস্ত্র ।

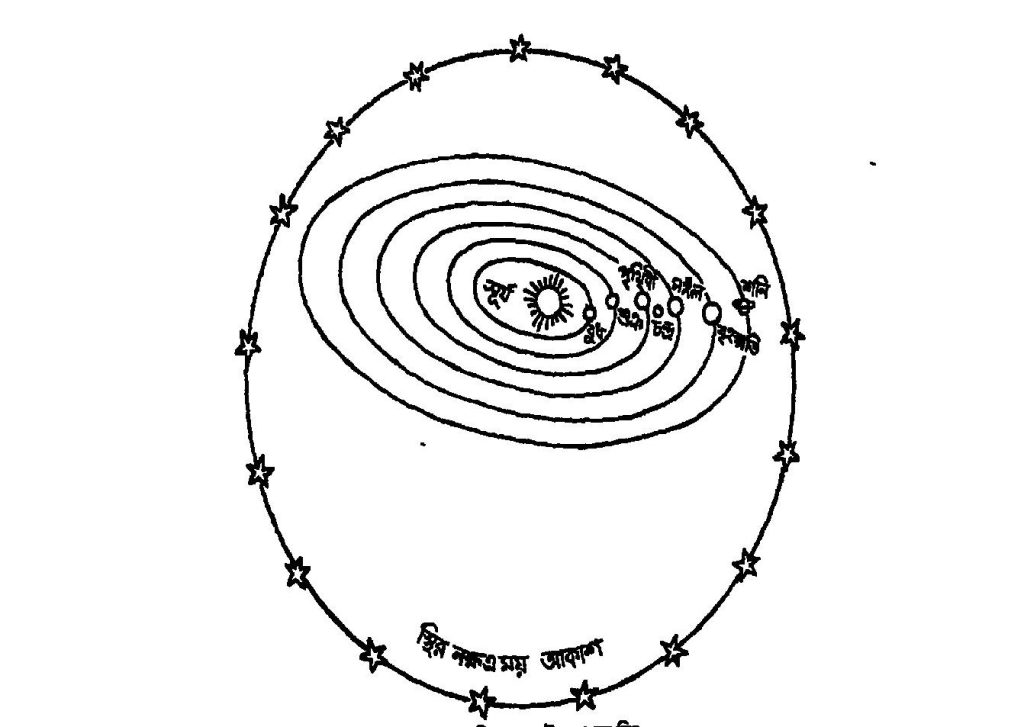

শত-সহস্র বছর ধরে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা কাজ করছিল। আমাদের প্রিয় বাসভূমি পৃথিবীই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। এতদিনকার জ্যোতির্বিদা ও জ্যোতিষীদের ধারণাকে খান খান করে ভেঙে দেওয়ার কাজে হাত দিলেন কোপারনিকাস (খ্রীস্টাব্দ ১৪৭৩ – ১৫৪৩)। জন্ম পোল্যাণ্ডে। তিনি একটি বই লেখেন “On the revolution of the heavenly spheres’ বাংলায় বলা যায় “স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন বিষয়ে” । কোপারনিকাস জানালেন সূর্য স্থির পৃথিবী লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে প্রতিনিয়ত ঘুরে চলেছে। অন্যান্য গ্রহরাও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ।

কোপারনিকাসের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন গিয়োভানো ব্রুনো (খ্রীস্টাব্দ ১৫৪৮ ১৬০০)। জন্ম ইতালিতে। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করলেন। রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো এমন ধর্মবিরোধী কথা প্রচার করার অপরাধে ব্রুনোকে বন্দী করল। আটকে রাখা হলো একটা ঘরে। ঘরের ছাদ মুড়ে দেওয়া হলো সীসে দিয়ে। গ্রীষ্মে ঘর হতো আগুন, শীতে বরফ। দীর্ঘ আট বছর আটকে রেখে বিচারের নামে চলল প্রহসন। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি ব্রুনোকে প্রকাশ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো।

এলেন জোহান কেপলার (খ্রীস্টাব্দ ১৫৭১ – ১৬৩০)। জন্ম জার্মানে। গরীর ঘরের ছেলে । চার-বছর বয়েসে অসুখে ভুগে হারিয়েছিলেন বাঁহাত । দৃষ্টিশক্তিও ছিল ক্ষীণ। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহোর সঙ্গে কেপলারের পরিচয়। ব্রাহো কেপলারের বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস

করতেন না। ব্রাহোর আকাশ সম্পর্কে তত্ত্ব সংগ্রহ ছিল অসামান্য ও বিপুল। কেপলার ব্রাহোর সংগৃহীত তত্ত্বগুলোকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গ্রহরা আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরছে ধরে নিয়ে অঙ্ক কষতে গিয়ে দেখলেন ব্রাহোর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার অঙ্ক মিলছে না। কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে অঙ্ক কষতে শুরু করলেন। তাতেও মিলল না। এমনি করে কেটে গেল আটটা বছর। কেপলার এক সময় গ্রহদের কক্ষপথকে বৃত্ত না ধরে উপবৃত্ত কল্পনা করে অঙ্ক কষতে বসলেন। কেপলারের দীর্ঘ সাধনা সার্থক হলো, অঙ্ক মিলল। কেপলার গ্রহদের গতি গাণিতিক সূত্রে প্রমাণ করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন পৃথিবীসহ সব গ্রহগুলো উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। ফলে গ্রহগুলো বিভিন্ন সময়ে সূর্যের থেকে বিভিন্ন দূরত্বে থাকে। গ্রহগুলো যতই সূর্যের কাছাকাছি হয, ততই তাদের গতিবেগ বাড়ে। কেপলারের এই মতামত সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্বকে পরবর্তীকালে সর্বজনগ্রাহ্য করায় প্রবল ভূমিকা নিয়েছিল।

অ্যারিস্টারকাসের গ্রন্থ, কোপার্নিকাসের গ্রন্থ, ব্রুনোর প্রচেষ্টা ও কেপলারের গাণিতিক সূত্র, দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায়ও অতি সামান্য সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। তখন শুধুমাত্র দৃষ্টির উপর নির্ভর কবে গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করতে হতো। আর এই কাজটা ছিল অতি মাত্রায় কষ্টসাধ্য।

এলেন গ্যালিলিও (খ্রীস্টাব্দ ১৫৬৪ – ১৬৪২)। যাঁকে বলতে পারি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্মদাতা। গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনের সাহায্যে প্রথম আকাশ পর্যবেক্ষণ করলেন ১৬০৯ সালে। দূরবীন গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে এলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বড় বেশি কাছে। গ্যালিলিও দেখলেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ, শুক্রের চন্দ্রকলার মতই হ্রাস-বৃদ্ধি। কিন্তু গ্যালিলিওর এইসব কথাবার্তা ও সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো ক্ষেপে উঠলো,একি ধর্ম বিরোধী কথা। গ্যালিলিওর বিচার শুরু হলো ১৬৩৩ এর ২০ জুন।

বিচারে গ্যালিলিও অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। শাস্তি হিসেবে বন্দীজীবনে শুরু হলো অকথ্য নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ও মৃত্যুদণ্ড এড়াতে গ্যালিলিও লিখিতভাবে জানালেন, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর তত্ত্ব ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছেন। প্রাণদণ্ডের হাত থেকে বাঁচলেও বন্দীজীবন থেকে তিনি মুক্তি পাননি। ১৬৪২ সালে গ্যালিলিও শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

১৬৪২ শালেঈ জন্মালেন আইজ্যাক নিউটন। আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষ ও তার নিয়মকানুন। ফলে গ্রহদের নির্ভুল গতিবিধি নির্ণয় করা গেল।

নিউটনের আগে সংখ্যাগুরু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জ্যোতিষ চর্চায়

গণিত থাকলেও বিজ্ঞান ছিল না; ছিল অসম্পূর্ণ ভ্রান্ত

ধারণা জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) ও জ্যোতিষশাস্ত্র বা

ফলিত জ্যোতিষ (astrology) এর মধ্যে ছিল না সুস্পষ্ট

কোনও পার্থক্য ।

জ্যোর্তিবিদ্যা বাস্তবিকই জ্যোতির্বিজ্ঞান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে অবিরত গতিতে রচিত হয়েই চললো পার্থেক্যের ব্যাপকতা। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠা পেল জ্যোতির্বিদ্যা, অ-বিজ্ঞান হিসেবে পরিতাক্ত হলো জ্যোতিষশাস্ত্র বা ফলিত জ্যোতিষ।

মহাকাশযুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার সামান্যতম কৃতিত্বেও অংশীদার নয় ফলিত জ্যোতিষ। ফলিত জ্যোতিষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছ থেকে জেনেছে বিভিন্ন গ্রহ-পরিচয়, অবস্থিতি, গতি-প্রকৃতি। কিন্তু মানুষের জন্মকালে এইসব গ্রহ অবস্থানের উপর জাতকের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়—এই বক্তব্যের পিছনে প্রমাণ কোথায়? জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফসল আধুনিক এফিমেরিসের সাহায্যে গ্রহগুলির সঠিক অবস্থান জেনে নিয়ে ফলিত জ্যোতিষ মানুষের ভাগ্য গণনা করলেই ভাগ্য গণনা অভ্রান্ত হবে না, এবং এফিমেরিসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—এই অজুহাতে ফলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞান হয়ে যাবে না। শুধু এটুকুই বলা যাবে—ভাগ্য গণনার জন্য যে গ্রহ অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, সেগুলো নির্ভুল। কিন্তু নির্ভুল গ্রহ অবস্থান জানতে পারলে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বলা যাবে—এমনটা বিশ্বাস করার মত কোনও প্রমাণই জ্যোতিষীরা আজ পর্যন্ত হাজির করতে পাবেননি। জ্যোতিষীরা এমন একটা অদ্ভুত যুক্তির কথা প্রায়ই হাজির করেন—“জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠে জ্যোতিষশাস্ত্র অবিজ্ঞান হবে কী করে ?”

এই ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত কি না, একটু দেখা যাক। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে শোভনচন্দ্র ঋণ নিয়ে একটি চিনে বেস্তোরা খুলে বসলেন দমদমের নাগের বাজাবে। এয়ারকুলার মেশিন বসিয়ে চিনে কায়দায় হোটেল সাজিয়ে বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে ফেললেন। এবং আঠার মাসে আঠারজন খদ্দের পেয়ে রেস্তোরায় লালবাতি জ্বালতে বাধ্য হলেন। তারপরও শোভনচন্দ্র অশোভনভাবে কারবার বন্ধ করতে রাজী হলেন না। ধার পাওয়ার আশায় হাজির হলেন তাঁর স্কুল- জীবনের বন্ধু জ্যোতিষসম্রাট শ্রীগৌতম গুলানির কাছে। এক সঙ্গে ক্লাশ টেনে তিনটি বছর পড়াশুনা করেছিলেন শোভনচন্দ্র ও শ্রীগৌতম গুলানি । তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, শ্রী গৌতম বেজায় গরীব থেকে বেজায় ধনী হয়েছেন জ্যোতিষশাস্ত্রের কল্যাণে। কিন্তু এখনও শোভনচন্দ্র ও শ্রীগৌতমের বন্ধুত্বে একটুও চিড় ধরেনি। শোভনচন্দ্র শ্রীগৌতমের কাছে লাখ তিনেক টাকা ধার চাইলেন রেস্তোরার শ্রীবৃদ্ধি করতে। শোভনচন্দ্রের ব্যবসার হালত জানতে, ধার শোধ করতে পারবেন কি না বুঝতে শ্রীগৌতম জানতে চাইলেন ব্যবসা কেমন চলছে ? খদ্দের কেমন হচ্ছে ? লাভ আসছে তো ? শোভনচন্দ্র জানালেন, “ব্যবসা দারুণ চলছে। খদ্দের সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। লাভ হচ্ছে ফ্যানটাসটিক। “

“চিলে কান নিয়ে গেল” বললেই শ্রীগৌতম চিলের পেছনে ছোটার বান্দা নন। অতএব শোভনচন্দ্রের ব্যবসার খবরাখবর নিতে সেই সব লোক লাগালেন, যারা খদ্দেরদের খবরাখবর এনে দিয়ে তাঁর জ্যোতিষ-ব্যবসার রমরমা তৈরি করেছে। ইনফরমাররা জানাল রেস্তোরায় আঠার মাসে আঠারটি খদ্দের আসার খবব। শোভনচন্দ্র ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে চাইছিলেন বুঝতে পেবে শ্রীগৌতম যখন ক্ষেপে আগুন, ঠিক সেই সময় শোভনচন্দ্রের আগমন ঘটল । শোভনচন্দ্রকে দেখে শ্রীগৌতম গাল পাড়তে লাগলেন, “ইঁদুর, ছুঁচো, গিরগিটি, রুমীর” ইত্যাদি ইত্যাদি বলে । শোভনচন্দ্র এমনতর গাল-পাড়ার কারণ জানতে চাইলে শ্রীগৌতম বললেন, “তুমি তোমার ব্যবসা সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যে তথ্য দিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে চেয়েছিলে।” বন্ধুর এমন কথায় শোভনচন্দ্র লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলেন। বললেন, “আরে ছিঃ ছিঃ। আমি বলব মিথ্যে ? তাও তোমাকে? আরে ভাই, আমি ধার নিয়েছি ভারতের সব সেরা ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে। স্টেট ব্যাঙ্কের ব্যবসা দারুণ চলছে; খদ্দেরও আসছে প্রচুর। সত্যি বলছি ভাই, স্টেট ব্যাঙ্ক লাস্ট ইয়ারে ফ্যানটাসটিক লাভ করেছে।”

শোভনলালের এমন উদ্ভট কথা শুনে শ্রীগৌতমের রাগটা গেল চড়ে। গলা চড়িয়ে বললেন, “স্টেট ব্যাঙ্কের ভাল ব্যবসা, অনেক খদ্দের, অনেক লাভ, তো তোমার কী ? তুমি তো বাপু তোমার কারবারে লালবাতি জ্বেলেছ। তোমার মত এমন মিথ্যেবাদী বন্ধুকে ধার দেব কোন ভরসায় ?”

শোভনচন্দ্র বন্ধুর এমন কথায় আবার একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, “জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাফল্য যদি জ্যোতিষশাস্ত্রের সাফল্য বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে স্টেট ব্যাঙ্কের সাফল্য কেন আমার ব্যবসার সাফল্য হবে না ?”

শ্রীগৌতম শোভনচন্দ্রের যুক্তিকে মেনে নিলে গচ্ছা যায় কয়েক লক্ষ টাকা। আর না মানলে জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে নিজের দাবিই নস্যাৎ হয়ে যায়। এমত অবস্থায় শ্রীগৌতম কী করবেন, সেটা শ্রীগৌতমের সমস্যা। আসুন, আমরা বরং এখন একটু অন্য সমস্যা মাথা ঘামাই। ‘এফিমেরিস’ কথাটা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা তখন না করায় অনেকের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট না হতেই পারে ভেবে, একটু আলোচনায় যাচ্ছি।

পৃথিবীতে যত মানমন্দির (observatory) আছে সেইসব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। অংক কষে এদের যে অবস্থান ও গতিপথ পাওয়া গেছে তা দূরবীনে দেখা অবস্থান ও গতিপথের সঙ্গে মিলছে কি না দেখা হয়। কোনও পার্থক্য দেখা গেলে সে বিষয়ে গবেষণা চালান হয় । প্রয়োজনে সূত্রাবলীর সংস্কার করা হয়। সমস্ত মানমন্দিরের কাজে সমন্বয়সাধনের জন্য গঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন। কোনও মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণের পর কোনও রকমের সন্দেহ দেখা দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ইউনিয়নকে জানায়। ইউনিয়ন অন্যান্য মানমন্দিরকে বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত করে। চলে গবেষণা। তারপর ইউনিয়নের নেতৃত্বেই সূত্রাবলীর প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়। পৃথিবীর আটটি দেশের এফিমেরিস সেন্টার থেকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য এবং মহাকাশ বিষয়ক আরও নানা তথ্যসম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়। এই বইকেই বলে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এফিমেরিস, সংক্ষেপে এফিমেরিস ।

কিছু কথা

♦ শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে

♦ দেশপ্রেম নিয়ে ভুল ধারনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে

♦ গণতন্ত্র যেখানে বর্বর রসিকতা

♦ জনসেবা নিয়ে স্বচ্ছতা থাকা অতি প্রয়োজনীয়

♦ যুক্তিবাদের আগ্রাসন প্রতিরোধে কাগুজে যুক্তিবাদীর সৃষ্টি

♦ যুক্তিবাদবিরোধী অমোঘ অস্ত্র ‘ধর্ম’

♦ যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে প্রহসন কতদিন চলবে?

♦ আন্দোলনে জোয়ার আনতে একটু সচেতনতা, আন্তরিকতা

অধ্যায়ঃ এক

♦ পত্র-পত্রিকায় সাড়া জাগানো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে

অধ্যায়ঃ দুই- অশিক্ষা, পদে পদে অনিশ্চয়তা এবং পরিবেশ মানুষকে ভাগ্য নির্ভর করে

♦ অদৃষ্টবাদ যেখানে অশিক্ষা থেকে উঠে আসে

♦ অনিশ্চয়তা আনে ভাগ্য নির্ভরতা

♦ পরিবেশ আমাদের জ্যোতিষ বিশ্বাসী করেছে

♦ মানব জীবনে দোষ-গুণ প্রকাশে পরিবেশের প্রভাব

অধ্যায়ঃ তিন

অধ্যায়ঃ চার

♦ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পার্থক্য

অধ্যায়ঃ পাঁচ

♦জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি

অধ্যায়ঃ ছয়

অধ্যায়ঃ সাত

♦ জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে যে-সব যুক্তি হাজির করেন

অধ্যায়ঃ আট

♦ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের যুক্তি

অধ্যায়ঃ নয়

♦ মানব শরীরে রত্ন ও ধাতুর প্রভাব

অধ্যায়ঃ দশ

♦ জ্যোতিষচর্চা প্রথম যেদিন নাড়া খেল

অধ্যায়ঃ এগারো

♦ কিভাবে বার-বার মেলান যায় জ্যোতিষ না পড়েই

অধ্যায়ঃ বারো

♦ জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

২য় পর্বঃ কিছু কথা

অধ্যায়- একঃ নস্ট্রাডামুসের সঙ্গে পরিচয়

♦ নস্ট্রাডামুসের ‘আশ্চর্য’ ভবিষ্যদ্বাণী কতটা ‘আশ্চর্যজনক’?

অধ্যায়ঃ দুই

অধ্যায়ঃ তিন

অধ্যায়ঃ চার

অধ্যায়ঃ পাঁচ

অধ্যায়ঃ ছয়

অধ্যায়ঃ সাত

অধ্যায়ঃ আট

অধ্যায়ঃ নয়

অধ্যায়ঃ দশ

অধ্যায়ঃ এগারো

অধ্যায়ঃ বারো

♦ এ-দেশের পত্র-পত্রিকায় নস্ট্রাডামুস নিয়ে গাল-গপ্পো বা গুল-গপ্পো

“অলৌকিক নয়,লৌকিক- ৩য় খন্ড ” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ