যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা,

যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা

…. (নির্মলেন্দু গুণ)

মানবিকতার নমুনা

অনেকেই খুব সরল চিন্তাভাবনা থেকে ধরে নেন, মানুষ বোধ হয় খুব শান্তিপ্রিয় একটা জীব, আর সহিংসতাজিনিসটা পুরোটাই কেবল পশুদের প্রবৃত্তি। এই পশুপ্রবৃত্তিকে মানুষ আবার আলাদা করে ‘পাশবিকতা’ বলে ডাকে। এমন একটা ভাব যে, আমরা মানুষেরা তো আর পশু নই, আমরা সৃষ্টির সেরা জীব। আমরা কি আর পশুদের মতো সহিংসতা, খুন ধর্ষণ, হত্যা–এগুলোতে জড়াই? আমরা মানব। পাশুদের কাজ ‘পাশবিক’ আর আমাদের কাজ সব ‘মানবিক’। তো, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের এই খোদ বিংশ শতাব্দিতে ঘটানো কিছু ‘মানবিক কাজের খতিয়ানে নজর দেয়া যাক[১৮৯]—

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় দেড় কোটি লোক, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক।

- পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের নয় মাসের মধ্যে ৩০ লক্ষ বাংলাদেশিকে হত্যা করে, ধর্ষণ করে প্রায় ২ লক্ষ নারীকে।

- ল্যান্সেট সার্ভে অনুযায়ী আমেরিকার ইরাক দখল এবং যুদ্ধে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৬ লক্ষের উপর।

- খেমাররুজ বাহিনী কম্বোডিয়ায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে হত্যা করে অন্তত ২০ লাখ মানুষকে।

- চীনে চেয়ারম্যান মাও-এর শাসনামলে গৃহযুদ্ধ দুর্ভিক্ষসহ নানা কারণে মারা যায় ৪ কোটি লোক। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়েই মৃত্যুসংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৩০ লক্ষের উপর। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে ২ কোটি লোক, ১০ লাখ লোখ ভিয়েতনামে, ২০ লাখ লোক উত্তর কোরিয়ায়, ২০ লাখ লোক কম্বোডিয়ায়, ১০ লাখ লোক পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে, দেড় লাখ লোক পূর্ব ইউরোপে, ১৭ লাখ লোক আফ্রিকায়, ১৫ লাখ লোক আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসনামলে নিহত হয়।

- বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকার আধিপত্যের ঝান্ডার উদাহরণগুলোও এখানে প্রাসঙ্গিক। মার্কিন আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ই উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বর্গমাইল জায়গার ওপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্য ৫০০ পাউন্ড বোমা। এমনকি গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিল দেশের অনেক জায়গায়। নিউজ উইকের এক সাংবাদিক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে কাজ করতেন, তিনি লিখেছেন নাৎসিরা বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, ভিয়েতনামে মার্কিন নির্যাতন তাকেও হার মানিয়েছিল। ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকাণ্ড মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক ঘৃণ্য অধ্যায়। ১৯৬৮ সালের ১৬ই মার্চ সকাল সাড়ে তিনটায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনবাহিনী দক্ষিণ চীন সাগরের উপকুলে একটি ছোট্ট গ্রাম মাইলাইতে প্রবেশ করে, এবং গ্রামের নিরস্ত্র সাধারণ লোকের উপর হামলা চালিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ ৩৪৭ জন গ্রামবাসীকে কয়েকঘণ্টার মধ্যে হত্যা করে। নারী আর শিশুদের বিকৃত উপায়ে ধর্ষণ করে ওই আবু-গারিবের কয়েক ডিগ্রি উপরের মাত্রায়। গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন এতই ভয়াবহ ছিল যে, খোদ মার্কিনবাহিনীরই দুই-একজন (হিউ টমসন)-এর বিরোধিতা করে গ্রামবাসীর পক্ষে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়ায়। অনেকদিন ধরে সারাবিশ্ব এই ঘটনা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি। এ ধরনের বহু নজিরবিহীন। ধ্বংসলীলা ঘটেছে দেশে-দেশে রক্তলোলুপ মার্কিন সাম্রাজ্যের হাতে এই বিংশ শতাব্দীতে।

- সাড়া বিশ্বে প্রতি বছর পাঁচ হাজার নারী মারা যায় ‘অনর কিলিং’-এর শিকার হয়ে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে এই মৃত্যুর হার সর্বাধিক।

- সাড়া বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১৪ লক্ষ নারী ধর্ষণ এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। হাই স্কুলে গমনরত প্রায় ১৭ ভাগ ছাত্রী কখনো না কখনো শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, ১২ ভাগ ছাত্রী শিকার হয় যৌন নিগ্রহের।

- আন্তর্জাতিকভাবে প্রতি বছর সামাজিক নিপীড়ন, ধর্ষণ, হেনস্থাসহ বিভিন্ন কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় দশ লক্ষ লোক।

- সাড়া বিশ্বেই প্রায় ১৬ লক্ষ লোক সহিংসতার শিকার হয়ে মারা যায়। তার অর্ধেকই মারা যায় আত্মহত্যায়, এক তৃতীয়াংশ গণহত্যায় এবং এক পঞ্চমাংশ সশস্ত্র সংঘাতে।

- প্রতি বছর সাড়া দুনিয়া জুড়ে চোদ্দ হাজারেরও বেশি সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ঘটে, মৃত্যুবরণ করে ২২০০০ লোক।

- দলীয় কোন্দল, অস্ত্রবাজি প্রভৃতির শিকার হয়ে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রতি বছর মারা যায় পনেরো থেকে পচার জন লোক, আর ব্রাজিল, দক্ষিন আফ্রিকা, কলম্বিয়া আর আমেরিকায় এই সংখ্যা বছরে দশ হাজার থেকে শুরু করে চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

চিন্তা করে দেখুন–উপরে আমাদের মানবিক’ কীর্তিকলাপগুলোর যে গুটিকয় হিসাব-কিতাব উল্লেখ করেছি তা কেবল এই বিংশ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী সময়ের ঘটনা। বিশাল সিন্ধুর বুকে কেবল বিন্দুমাত্র, তাই না? কিন্তু তারপরেও ‘মানবিক বীভৎসতার সামান্য নমুনা দেখেই যে কারো চক্ষু চরকগাছ হতে বাধ্য।

হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে, পারমাণবিক অস্ত্র আর আধুনিক অস্ত্র সস্ত্রের ঝনঝনানি বৃদ্ধি পাওয়াতেই বোধ হয় সহিংসতা বিংশ শতাব্দীতে এত মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। আগেকার পৃথিবীর সময়গুলো নিশ্চয় খুব শান্তিময় ছিল। আমাদের বুড়ো দাদা-দাদি কিংবা বয়োবৃদ্ধদের প্রায়ই সুর করে বলতে শুনি–’তোরা সব গোল্লায় যাচ্ছিস, আমাদের সময়ে আমরা কত ভালো ছিলাম। তো আপনিও যদি আপনার দাদা-দাদি আর বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো সেরকমই ভেবে থাকেন যে, ‘দিন যত এগুচ্ছে সমাজ তত অধঃপতিত হচ্ছে, তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বড়সড় বিস্ময়। স্টিভেন পিঙ্কারের উদ্ধৃতি দিয়েই বলি[১৯০]—

আসলে আমরা আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতেই তুলনামুলকভাবে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং সহিষ্ণু সময় অতিক্রম করছি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বর্বর।

হয়তো পিঙ্কারের কথাটা অত্যুক্তি মনে হবে। কিন্তু আপনি যদি নিরপেক্ষভাবে মানব জাতির ইতিহাসের পাঠ নেন, এবং তথ্য বিশ্লেষণ করেন তাহলে আর সেটাকে অবাস্তব কিংবা অত্যুক্তি কোনোটাই মনে হবে না। আসুন, সেটার দিকে একটু নজর দেই।

আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ যারা প্লেইস্টোসিন যুগের পুরো সময়টাতে শিকারি সংগ্রাহক হিসেবে জীবনযাপন করত তাদের জীবনযাত্রা থেকে কিছু বাস্তব পরিসংখ্যান হাজির করা যাক। ১৯৭৮ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্যারোল এম্বার তার গবেষণায় দেখান যে, আদিমযুগেশিকারি সংগ্রাহক সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ গোত্রই হানাহানি মারামারিতে লিপ্ত থাকত আর এর মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংগঠিত হতো প্রতি দুই বছরের মধ্যেই[১৯১]। প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেন্সকিলী (Lawrence Keeley) আধুনিক বিশ্বেবিংশশতাব্দিতে ঘটা ইউরোপ আমেরিকার সহিংসতার সাথে আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিংসতার তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন যুদ্ধে যে হারে মানুষ মারা গেছে (দুই বিশ্ব যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা গোনায় ধরেও) সেটা আদিম কালে আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিংসতার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য[১৯২]।

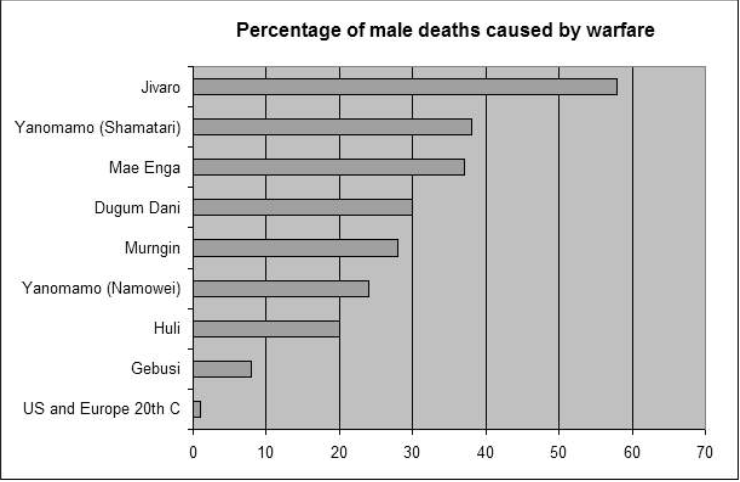

উপরের গ্রাফটি লক্ষ করুন। উপর থেকে শুরু করে প্রথম আটটি গ্রাফ শিকারি সংগ্রাহক সমাজের। আর শেষটি যেটি ‘প্রায় অদৃশ্যমান’ অবস্থায় কোন রকমে অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে, সেটি আধুনিক কালের সহিংসতার নিদর্শন। গ্রাফটি দেখলেই আপনি তুলনামূলক সহিংসতার নমুনাটি বুঝতে পারবেন, আধুনিক কালের তুলনায় আদিমকালে সহিংসতা কি হারে বেশি ছিল। এখনও মানবসমাজে নিউগিনি হাইল্যান্ডস এবং আমাজন এলাকায় কিছু আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। সেখানকার জিরো (Jivaro) কিংবা ইয়ানোমামোর (Yanomamd) শিকারি সংগ্রাহক সমাজে যে পরিমাণ সহিংসতা হয় তাতে একজন ব্যক্তির অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ সম্ভাবনা থাকে আরেজন শিকারির হাতে মারা যাওয়ার, সেখানে গেবুসিতে (Gebusi) সেই সম্ভাবনা শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। আর আধুনিক সমাজে সেটা ২ ভাগেরও কম। আদিম সমাজে যে হারে মারামারি কাটাকাটি চলতো, সেই হারে আধুনিক সমাজ পরিচালিত হলে বিংশ শতাব্দীতে একশ মিলিয়ন নয়, দুই বিলিয়ন মানুষ মারা যেত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সেই হিসেবে আমরা পিছাইনি, বরং এগিয়েছি।

প্রাচীনকালে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দিদের উপর যেভাবে অত্যাচার করা হতো তা শুনলে আজকের নরম হৃদয়ের মানুষেরা অক্কা পাবেন নিঃসন্দেহে। এক গোত্র আরেক গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে শুধু ‘স্পয়েল ওব ওয়ার’ হিসেবে নারীদের ধর্ষণ, উপভোগ কিংবা দাস তো বানাতোই (এগুলো ছিল একেবারেই মামুলি ব্যাপার), যুদ্ধবন্দিদের বসিয়ে রেখে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চোখ উপড়ে ফেলা হতো, হাত পা কেটে ফেলা হতো, অনেক সময় আবার আয়েশ করে উপড়ানো মাংস ভক্ষণও করা হতো আনন্দের সাথে[১৯৩, ১৯৪]। পাঠকদের হয়তো বর্ণনাগুলো পড়ে বিকৃত হরর ছায়াছবির মতো মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে আজকের দিনের হরর ছায়াছবিগুলোই ছিল সেসময়ের নির্মম বাস্তবতা। সে সময় যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো নিয়মনীতি ছিল না, ছিল না কোনো ‘জেনেভা কনভেনশন’, ছিল না নারী কিংবা শিশুদের প্রতি কোনো বিশেষ সুব্যবহারের নির্দেশ। একতরফাভাবে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে কচুকাটা করাই ছিল যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা পারতপক্ষে মারামারি হানাহানি খুনোখুনি একদম বাদ দিতে পারলেও অনেকটাই কমিয়ে এনেছি বলা যায়। এমনকি যুদ্ধের সময়ও কিছু ‘এথিক্স’ পালন করি, যেমন, বেসামরিক জায়গায় হত্যা, লুণ্ঠন, বোমাবাজিকে নিরুৎসাহিত করি, যুদ্ধবন্দিদের উপর যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানবিক ব্যবহার করার চেষ্টা করি। এর পেছনে গণতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ, শিক্ষার বিস্তার, মানবিক অধিকারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। শুধু তাই নয়, আমাদের সভ্য জীবনযাত্রা লক্ষ করুন। অনেক কিছুতেই আমরা প্রাণপণে ‘পলিটিকালি কারেক্ট’ থাকার চেষ্টা করি। বক্তব্যে কিংবা লেখায় উপজাতির বদলে বলি আদিবাসী, নিগ্রো শব্দের বদলে বলি আফ্রিকান আমেরিকান। সভ্য সমাজে অফিস আদালতে কাজ যারা করেন তারা সচেতন থাকেন আরও একধাপ বেশি লক্ষ রাখেন কারো ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার কিংবা বয়স নিয়ে কোনোক্রমেই যেন বক্রোক্তি যেন প্রকাশিত না হয়ে যায়। আমরা আজ সমবেতভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে দুশ্চিন্তা করি, বিলুপ্তপ্রায় পান্ডা কিংবা মেরু ভল্লুকদের রক্ষার ব্যাপারে আমাদের মন কেঁদে উঠে অহর্নিশি। অথচ এই ষোড়শ শতকে আমাদের মহা শান্তিপ্রিয়’ পূর্বপুরুষেরাই প্যারিসের রাস্তায় জীবন্ত বিড়াল দড়িতে ঝুলিয়ে দিত, তারপর তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিত। সেই জীবন্ত বিড়াল যখন আগুনে পুড়ে ব্যথায় কোঁকাতে থাকত, সেটা ছিল তাদের বিনোদনের উৎস। বিড়ালের চারপাশে সমবেত জনতা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত। তাদের চোখের সামনে। অসহায় বিড়ালটি একদল পাষণ্ড লোকের বিনোদনের খোড়াক যোগাতে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যেতো[১৯৫]।

মিথ অব নোবেল স্যাভেজ

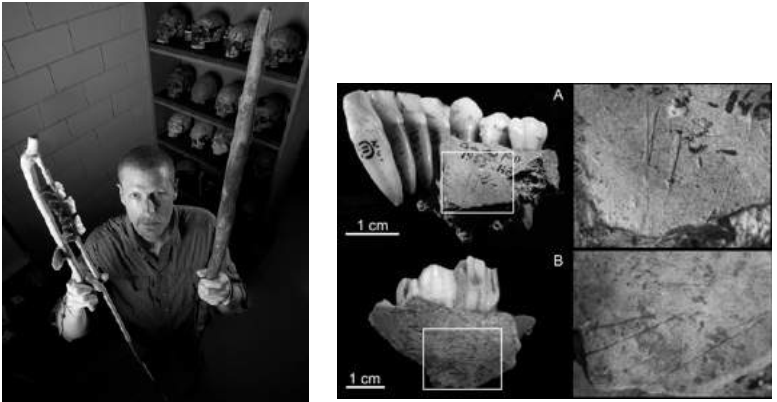

কিন্তু যত আশাবাদীই হই কিংবা হওয়ার অভিনয় করি না কেন, সত্যি বলতে কী মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস আসলে শেষ পর্যন্ত সহিংসতারই ইতিহাস। যে কোনো প্রাচীন ইতিহাসভিত্তিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোতে চোখ রাখলেই দেখা যায় এক রাজা আরেক রাজার সাথে যুদ্ধ করছে, কেউ ষড়যন্ত্র করছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য, কেউবা পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণের জন্য মুখিয়ে আছে, কখনো গ্ল্যাডিয়েটরদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায়, কখনো বা নরবলি দেয়া হয়েছে কিংবা কুমারী নারী উৎসর্গ করা হয়েছে রাজ্যের সমৃদ্ধি কামনায়। আমরা ইতিহাসের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে যত পেছনের দিকেই যাই না কেন, এ ধরনের যুদ্ধ এবং অমানবিক নৃশংসতার হাত থেকে আমরা নিস্তার পাই না। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা কেউ বা যুদ্ধ করেছে। লাঠিসোটা দিয়ে, কেউ বা বল্লম দিয়ে, কেউ বা তীর ধনুক দিয়ে কিংবা কেউ বুমেরাং ব্যবহার করে। আদিম গুহাচিত্রগুলোতে চোখ রাখলেই দেখা যায় তীক্ষ্ণ সেসব অস্ত্র ব্যবহার করে তারা পশু শিকার করেছে, কখনো বা হানাহানি মারামারি করেছে। নিজেদের মধ্যেই। তারপরেও আমাদের স্কুল কলেজের বইপত্রে শেখানো হয়েছে কিংবা জনপ্রিয় মিডিয়ায় বহুদিন ধরে বোঝানো হয়েছে আমরা নাকি খুব শান্তিপ্রিয় জীব। আমরা পশুদের মতো নির্বিচারে হানাহানি মারামারি করি না। আসলে মানুষ খুব ‘শান্তিপ্রিয় প্রজাতি’সমাজে গেড়ে বসা এই মিথটিকে স্টিভেন পিঙ্কার তার ব্ল্যাঙ্ক স্লেট চিহ্নিত করেছেন ‘মিথ অব নোবেল স্যাভেজ’ (Myth of NobelSavage) হিসেবে। অবশ্য এই অযাচিত মিথটিকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের অবদানও ফেলে দেবার মতো নয়। তারা প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিলেন আমাদের অন্ধকার জীবনের ইতিবৃত্তগুলো বেমালুম চেপে গিয়ে একধরনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জনমানসে প্রোথিত করতে। সে সব ‘শান্তিকামী নতত্ত্ববিদেরা’ এক সময় সোৎসাহে বলে বেড়াতেন যে, ছোটখাটো যুদ্ধ টুদ্ধ হলেও মানবেতিহাসের পাতায় কোনো নরভক্ষণের (canabalism) দৃষ্টান্ত নেই। তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের কথা গিলতে শুরু করলেন যখন সহিংসতা, হানাহানি, যুদ্ধ, হত্যা এবং এমনকি নরভক্ষণেরও গণ্ডায় গণ্ডায় আলামত বেরিয়ে আসতে শুরু করল। প্রাথমিক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় আটশহাজার বছর আগেকার পাওয়া ফসিলের আলামত থেকে। অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্রিস্টি জি. টার্নার বহু পরিত্যক্ত মানব হাড়-গোড় বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, সেগুলো আসলে রান্না করে ভক্ষণ করা হয়েছিল, আর তা করেছিল সমসাময়িক মানুষেরাই। তাদের সে সময়কার থালা-বাসন এবং অন্যান্য রন্ধন সামগ্রীতেও মায়োগ্লোবিনের (পেশী প্রোটিন) নিদর্শন স্পষ্ট[১৯৬]। এমনকি আমরা হোমোস্যাপিয়েন্সরা আজ থেকে ৫০,০০০ বছর আগে নিয়ান্ডার্থালদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম এবং সম্ভবত তাদের অবলুপ্তির কারণ ছিলাম আমরাই-শান্তিপ্রিয় আধুনিক মানবদের পুর্বসূরীরা[১৯৭]। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে শানিদার গুহায় পাওয়া বিভিন্ন আলামত আর রালফ সোলেকি[১৯৮] এবং স্টিভেন চার্চিলের গবেষণা থেকে জানা গেছে সম্ভবত আধুনিক হোমোস্যাপিয়েন্স মানুষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতেই নিয়ান্ডার্থালদের মৃত্যু হয়। শানিদার গুহায় পাওয়া নিয়ান্ডার্থালদের ফসিলের ক্ষতের সাথে আধুনিক মানুষের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হালকা বর্শার আঘাতের সামঞ্জস্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়[১৯৯]। শুধু তাই নয়, গবেষক ফার্নান্ডো রেমিরেস রোসির গবেষণা থেকে জানা গেছে, কিছু জায়গায় যুদ্ধজয়ের পরে হোমোস্যাপিয়েন্সরা ঘটা করে নিয়ান্ডার্থালদের মাংস ভক্ষণ করে উৎসব পালন করত। অধ্যাপক রোসিস্পষ্ট করেই বলেন, “এটা পরিষ্কার যে, আধুনিক মানুষেরা নিয়ান্ডার্থালদের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করেছিল[২০০]।

পুরুষালি সহিংসতা

আগের অধ্যায় থেকে আমরা জেনেছি পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সহিংস, এবং তার কারণ আমাদের বৈজ্ঞানিকভাবেই বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমার আলোকে খুঁজতে হবে। বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিল হান্টার বা শিকারি, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক। প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরি বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে আর সম্পত্তি আর নারীর দখল নিতে। জন টুবি, লিডা কসমাইডস, রিচার্ড র্যাংহাম তাদের বেশ কিছু গবেষণায় দেখিয়েছেন, যে ট্রাইবাল সোসাইটিগুলোতে সহিংসতা শক্তিশালী পুরুষদের উপযোগিতা দিয়েছিল টিকে থাকতে, এবং তারা সেসময় যুদ্ধ করত নারীর দখল নিতে[২০১]। এমনকি এখনকার ট্রাইবাল সমাজগুলোতে এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়ছেন ভেনিজুয়ালার আদিম ট্রাইব ইয়ানোমামো (Yanomamd)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই ট্রাইব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ করেন–

এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করে না, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও।

দেখা গেল ট্রাইবে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর-দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, গবেষকরা ইতিহাসের পাতা পর্যালোচনা আর বিশ্লেষণ করে বলেন, বিশেষত প্রাককৃষিপূর্ব সমাজে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসে চেঙ্গিস খানের (১১৬৭-১২২৭) মতো যুদ্ধবাজেরা একেকটি একটি বড় উদাহরণ। চেঙ্গিস খান শুধু যুদ্ধই করতেন না, যে সাম্রাজ্যই দখল করতেন, সেখানকার নারীদের ভোগ করতেন উৎসাহের সাথে। তিনি বলতেন[২০২],

সর্বোত্তম আনন্দজনক ব্যাপার নিহিত রয়েছে শত্রুকে ধ্বংসের মধ্যে, তাদেরকে তাড়া করার মধ্যে আর তাদের যাবতীয় সম্পদ লুটপাটের মধ্যে, ধ্বংসের আর্তনাদে আক্রান্তদের আপনজনের চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি ঝরা অবলোকন করতে, তাদের অশ্বের দখল নিতে, আর তাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের নগ্ন শরীরের উপর উপগত হতে।

পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনও চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে—প্রতিটি যুদ্ধেই দেখা যায় অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরান সহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

শুধু আধুনিক যুগই বাবলি কেন, ইতিহাসের পাতা উল্টালে কিংবা বিভিন্ন দেশের লোককাহিনি উপকথাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যৌনতার কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতও কম হয়নি। তার উল্লেখ পাওয়া যায় সাহিত্যে, ইতিহাসে, আর শিল্পীর ভাস্কর্যে। পশ্চিমা বিশ্বে হোমারের সেই প্রাচীন সাহিত্য ইলিয়াড শুরুই হয়েছিল একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, আর সেই যুদ্ধ আবার হয়েছিল একটি নারীকে অপহরণের কারণে সেই হেলেন; হেলেন অব ট্রয়। আমাদের সংস্কৃতিতেও প্রাচীন রামায়ণের কাহিনি আমরা জানি রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল সীতাকে অপহরণের জন্য। এ ধরনের সাহিত্যের উপকরণ এবং উপকথা সব সংস্কৃতিতেই কমবেশি ছড়িয়ে আছে। এ থেকে একটি নিষ্ঠুর সত্য বেরিয়ে আসে ব্যাপক আকারে জিন সঞ্চালনের জন্য যুদ্ধ পুরুষদের একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম ছিল প্রতিটি যুগেই।

আজ আমরা যারা পৃথিবীতে বাস করছি, শান্তিপ্রিয় নিরুপদ্রব জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তারা সবাই কিন্তু সেই আদিম সমাজের সহিংস পূর্বপুরুষদের বংশধর, যারা অস্ত্র চালনায় ছিল দক্ষ আর সুচারু এবং যারা সাহসিকতা, বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা আর সমরদক্ষতার মাধ্যমে স্বীয় গোত্রকে দিয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তা আর নিঃসন্দেহে অর্জন করতে পেরেছিল বহু নারীর প্রণয় এবং অনুরাগ। ঠিক সেজন্যই পুরুষদের এই ‘পুরুষালি গুণগুলো সার্বজনীনভাবেই নারীদের কাছে প্রত্যাশিত গুণ হিসেবে স্বীকৃত। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন আ্যাশ সেজন্যই বলেন, “আমরা এমন। কোনো সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহসিকতার মতো গুণগুলোকে আমাদের আদিম পুর্বপুরুষেরা যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের অজান্তেই নির্বাচিত করেছিল। এখনও সেই গুণগুলোর উৎকর্ষতার চর্চাকে ইনিয়ে বিনিয়ে মহিমান্বিত করার অফুরন্ত দৃষ্টান্ত দেখি সমাজে। জেমস বন্ড, মিশন ইম্পসিবল কিংবা আজকের ‘নাইট এন্ড ডে’র মতো চলচিত্রগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যার কেন্দ্রে থাকে প্রায় অমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন হিরোইক ইমেজের একজন পুরুষালি চরিত্র, যে অসামান্য বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা আর সাহসের মাধ্যমে একে একে হাজারো বিপদ পার হয়ে চলেছে, আর অসংখ্য নারীর মন জয় করে চলেছে।

শুধু জেমস বন্ডের ছবি নয়, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা সমাজের বিভিন্ন প্যাটার্নের ব্যাখ্যা হিসেবে সম্প্রতি খুব চমৎকার কিছু বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। বইয়ের পরিসরের কথা ভেবে সব কিছু নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়তো সম্ভব নয়, আমি এই অধ্যায়ে মূলত আমার আলোচনা ভায়োলেন্স বা সহিংসতা বিষয়েই কেন্দ্রীভূত রাখার চেষ্টা করব।

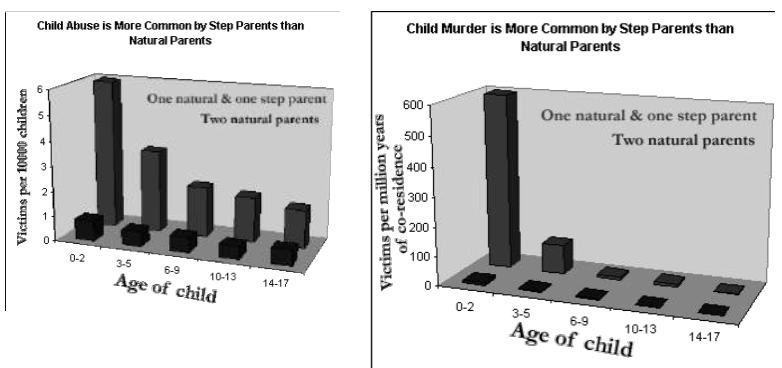

অধ্যাপক মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন ১৯৮৮ সালে একটি বই লেখেন হোমিসাইড নামে[২০৩]। তাদের বইয়ে তারা দেখান যে, হত্যা, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, অভিভাবক হত্যা, পুরুষ কর্তৃক পুরুষ হত্যা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা সব কিছুর উৎস আসলে লুকিয়ে রয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কেন সিন্ডারেলার গল্প কম বেশি সব সংস্কৃতিতেই ছড়িয়ে আছে?

শিশুনির্যাতন বিষয়টাকে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা বড়জোর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে এ পর্যন্ত চিত্রিত করা হলেও, এর সার্বজনীন রূপটি আসলে ব্যাখ্যাহীন ছিল। কিন্তু ব্যাখ্যাহীন থাকলেও অজানা ছিল না। সবাই কম বেশি জানত যে, প্রতিটি সংস্কৃতিতেই সিন্ডারেলা কিংবা স্নো হোয়াইটের মতো লোককথা কিংবা গল্পকাহিনি প্রচলিত, যেখানে সত্বাবা কিংবা সৎমা কর্তৃক শিশুর উপর নির্যাতন থাকে মূল উপজীব্য হিসেবে।

ছোটবেলায় রুশদেশীয় উপকথার খুব মজার মজার বই পড়তাম। আশি আর নব্বই দশকের সময়গুলোতে চিকন মলাটে বাংলায় রাশিয়ান গল্পের (অনুবাদ) অনেক বই পাওয়া যেত। আমি সবসময়ই তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতাম নতুন নতুন গল্পের বই পড়ার আশায়। প্রতি বছর জন্মদিনের সময়টাতে তৃষ্ণা যেন বেড়ে যেত হাজারগুণে। কারণ, জানতাম কেউ না কেউ রুশদেশীয় উপকথার বই নিয়ে আসবে উপহার হিসেবে। অবধারিতভাবে তাই হতো। এমনি একটি জন্মদিনে একটা বই পেয়েছিলাম বাবা ইয়াগা’ (Baba Yaga) নামে। গল্পটা এরকম এক লোকের স্ত্রী মারা গেলে লোকটি আবার বিয়ে করে। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছিল এক ফুটফুটে মেয়ে। কিন্তু সৎ মা এসেই মেয়েটির উপর নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করে। মারধোর তো ছিলই, কীভাবে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া যায় সেটারও পাঁয়তারা চলছিল। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে ছলচাতুরি করে সৎমা তার বোনের বাসায় পাঠানোর নানা ফন্দি-ফিকির করে যাচ্ছিল। সৎমার বোন আসলে ছিল এক নরখাদক ডাইনি। যাহোক, গল্পে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কোনো রকমে মেয়েটি নিজেকে ঘোর দুর্দৈব থেকে বাঁচাতে পেরেছিল, আর মেয়েটির বাবাও বুঝে গিয়েছিল তার নতুন স্ত্রীর প্রকৃত রূপ। শেষমেষ গুলি করে তার স্ত্রীকে হত্যা করে মেয়েকে ডাইনির খপ্পর থেকে রক্ষা করে তার বাবা।

আমি জার্মান ভাষাতেও এ ধরনের একটি গল্প পেয়েছি যার ইংরেজি অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায় ‘জুপিটার ট্রি’ নামে। সেখানে ঘটনা আরও ভয়ানক। সত্মা তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৎ ছেলেকে জবাই করে হত্যা করার পর দেহটা হাঁড়িতে জ্বাল দিয়ে বেঁধে খেয়ে ফেলে। আর হাড়গোড়গুলো পুঁতে ফেলে বাসার পাশে এক জুপিটার গাছের নীচে। তারপর সম্মা নির্বিঘ্নে ঘুমাতে যায় সব ঝামেলা চুকিয়ে। কিন্তু জুপিটার গাছের নীচে পুঁতে রাখা ছেলেটার হাড়গোড় থেকে গভীর রাতে জন্ম হয় এক মিষ্টি গলার গায়ক পাখির। সেই পাখি তার কণ্ঠের জাদুতে সৎমাকে সম্মোহিত করে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে আর শেষ পর্যন্ত উপর থেকে পাথর ফেলে মেরে ফেলে। এখানেই শেষ নয়। পাখিটি তারপর অলৌকিকভাবে সেই আগেকার ছেলেতে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর তার বাবার সাথে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে থাকে।

রুশ দেশের কিংবা জার্মান দেশের উপকথা স্রেফ উদাহরণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। আসলে এধরনের গল্প কিংবা উপকথা সব সংস্কৃতিতেই কমবেশি পাওয়া যায়। এমনকি আমাদের সংস্কৃতিতেও রূপকথাগুলোতে অসংখ্য সুয়োরানি, দুয়োরানির গল্প আছে, এমনকি বড় হয়েও দেখেছি বহু নাটক সিনেমার সাজানো প্লট যেখানে সম্মা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে একটি ছোট্ট মেয়ের বা ছেলের। নিশ্চয় মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করেছে কেন সবদেশের উপকথাতেই এ ধরনের গল্প ছড়িয়ে আছে? আসলেই কী এ ধরনের গল্পগুলো বাস্তব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, নাকি সেগুলো সবই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা? পশ্চিমে ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকানো যাক। আমেরিকার মতো জায়গায় বিবাহবিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি, স্টেপ বাবা কিংবা স্টেপ মা’র ব্যাপারটা একেবারেই গা সওয়া হয়ে গেছে, দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটাও এখানে খুব সাধারণ। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই সমস্ত অগ্রসর সমাজে সৎঅভিভাবক কর্তৃক শিশু নির্যাতনের মাত্রা কম হবে। সত্যিই তা কম, অন্তত আমাদের মতো দেশগুলোর তুলনায় তো বটেই। কিন্তু ড্যালি এবং উইলসন তাদের গবেষণায় দেখালেন, এমনকি পশ্চিমেও সঅভিভাবক (step parents) কর্তৃক শিশু নির্যাতনের মাত্রার চেয়ে জৈবঅভিভাবক (biological parent)-দের দ্বারা শিশু নির্যাতনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক কম পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, এমনকি অগ্রসর সমাজে সৎঅভিভাবকদের দ্বারা শিশু নির্যাতন কম হলেও জৈব অভিভাবকদের তুলনায় তা আসলে এখনও অনেক বেশিই। যেমন, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, আমেরিকার আধুনিক সমাজেও জৈব অভিভাবকদের দ্বারা শিশু নির্যাতনের চেয়ে সৎ অভিভাবক কর্তৃক শিশু নির্যাতন। অন্তত ১০০ গুণ বেশি। কানাডায় জরিপ চালিয়েও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। সেখানে স্বাভাবিক অভিভাবকের তুলনায় সঅভিভাবকদের নির্যাতনের মাত্রা ৭০ গুণ বেশি পাওয়া গেল।

আসলে বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে তাই পাওয়ার কথা। জৈব অভিভাবকেরা তাদের জেনেটিক সন্তানকে খুব কমই নির্যাতন বা হত্যা করে, কারণ তারা সহজাত কারণেই নিজস্ব জিনপুল তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের চেয়ে রক্ষায় সচেষ্ট হয় বেশি, কিন্তু সঅভিভাবকদের ক্ষেত্রে যেহেতু সেই ব্যাপারটি জেনেটিকভাবে’ সেভাবে নেই, অনেকাংশেই সামাজিকভাবে আরোপিত, সেখানে নির্যাতনের মাত্রা অধিকতর বেশি পাওয়া যায়। ব্যাপারটা শুধু মানুষ নয়, অন্য প্রাণিজগতের ক্ষেত্রেও খুব প্রবলভাবে দৃশ্যমান। আফ্রিকার বনভূমিতে সিংহদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে একটি পুরুষ সিংহ যখন অন্য সিংহকে লড়াইয়ে পরাজিত করে গোত্রের সিংহীর দখল নেয়, তখন প্রথমেই যে কাজটি করে তা হলো সে সিংহীর আগের বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলে। আফ্রিকার সেরেঙ্গিটি প্লেইনে গবেষকদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ সিংহসাবক তার বৈপিত্রের খপ্পরে পড়ে মারা যায়[২০৪]। একই ধরনের ব্যবহার দৃশ্যমান গরিলা, বাঘ, চিতাবাঘ, বেবুন প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যেও। এখন মানুষও যেহেতু অন্য প্রাণীদের মতো বিবর্তনের বন্ধুর পথেই উদ্ভূত হয়েছে, তাই তার মধ্যেও সেই পশুবৃত্তি’র কিছুটা ছিটেফোঁটা থাকার কথা। অনেক গবেষকই মনে করেন, প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তা পাওয়া যাচ্ছে। মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসনের উপরের পরিসংখ্যানগুলো তারই প্রমাণ। ডেভিড বাস তার ‘দ্য মার্ডারার নেক্সট ডোর’ বইয়ে সেজন্যই বলেন[২০৫]–

Put bluntly, a stepparent has little reproductive incentive to care for a stepchild. In fact, a stepparent has strong incentives to want the stepchild out of the way. A stepfather who kills a stepchild prevents that child’s mother from investing valuable resources in a rival’s offspring. He simultaneously frees up the mother’s resources for investigating in his own offspring with her.

এই ব্যাখ্যা থেকে অনেকের মনে হতে পারে যে বৈপিত্রের হাতে শিশু হত্যাটাই বুঝি ‘প্রাকৃতিক’ কিংবা অনেকের এও মনে হতে পারে যে, সৎ অবিভাবকদের কুকর্মের বৈধতা অবচেতন মনেই আরোপের চেষ্টা হচ্ছে বুঝি। আসলে তা নয়। সিংহর ক্ষেত্রে যেটা বাস্তবতা, মানবসমাজের ক্ষেত্রেও সেটা হবে তা ঢালাওভাবে বলে দেওয়াটা কিন্তু বোকামি। আর মানবসমাজ এমনিতেই অনেক জটিল। জৈব তাড়নার বিপরীতে কাজ করতে পারার বহু দৃষ্টান্তই মানবসমাজে বিদ্যমান; যেমন পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান না নেওয়া, অনেকের সমকামী প্রবণতা প্রদর্শন, দেশের জন্য আত্মত্যাগ, কিংবা আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত, সন্তানদের পাশাপাশি মা বাবার প্রতি ভালোবাসা, পরকীয়ার কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা, সন্তান থাকার পরেও আরও সন্তান দত্তক দেয়া, আবার পরের ছেলে কেষ্টর মায়ায় কাদম্বিনীর গৃহত্যাগ (শরৎচন্দ্রের মেজদিদি গল্প দ্র.) সহ বহু দৃষ্টান্তই সমাজে আমরা দেখি যেগুলোকে কেবল জীববিজ্ঞানের ছাঁচে ফেলে বিচার করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিশ্ব আর সিন্ডারেলা আর সুয়োরানির যুগে পড়ে নেই; নারীরা আজ বাইরে কাজ করছে, ভিক্টোরীয় সমাজের তুলনায় তাদের ক্ষমতায়ন এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক সম্পর্কগুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে বিবাহবিচ্ছেদ যেমন বেড়েছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠছে ‘স্টেপ ড্যাড’ আর ‘স্টেপ মম’-এর মতো ধারণাগুলো। এমনকি সমকামী দম্পতিদের দত্তক নেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বহু পরিবারেই দেখা যায় জৈব অভিভাবক না হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের সাথে অভিভাবকদের সুসপম্পর্ক গড়ে উঠাতে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর বৈপিত্রের দ্বারা সন্তান হত্যার পেছনে আদি জৈবিক প্রভাব যদি কিছু মানবসমাজে থেকেও থাকে, সেটার বিপরীত প্রভাবগুলোও প্রাকৃতিকভাবে অঙ্কুরিত হতে হবে জিনপুলের টিকে থাকার প্রয়োজনেই। সেজন্যই দেখা যায় বিবাহবিচ্ছিন্ন একাকীমা (single mother) যখন আরেকটি নতুন সম্পর্কে জড়ান, তখন তার প্রাধান্যই থাকে তার সন্তানের প্রতি তার প্রেমিকের মনোভাবটি কী রকম সেটি বুঝার চেষ্টা করা। কোনো ধরনের বিরূপতা লক্ষ করলে কিংবা অস্বস্তি অনুভব করলে সম্পর্কের চেয়ে সন্তানের মঙ্গলটাই মুখ্য হয়ে উঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তার নতুন পুরুষটি প্রাথমিকভাবে ততটা বাঞ্ছিত না হলেও যদি কোনো কারণে সন্তানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে, তবে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে মার কাছে অগ্রগামিতা পেতে বাড়তি দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেন তিনি। আবার সম্পর্ক তৈরির পরে কখনো সখনো ঝগড়াঝাটি হলে স্থায়ীভাবে অযাচিত টেনশনের দিকে যেন ব্যাপারটা চলে না যায়, সেটিও থাকে সম্পর্কের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এগুলো সবকিছুই তৈরি হয় টিকে থাকার জন্য বিবর্তনীয় টানাপোড়েনের নিরিখে।

কেন দাগি অপরাধীদের প্রায় সকলেই পুরুষ?

মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন তাদের বইয়ে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়ে মানবসমাজ আসলে একগামী ছিল না, বরং সেসময় পুরুষেরা ছিল বহুগামী। মানবসমাজ ছিল পলিজাইনাস (polygynous) যেখানে শক্তিশালী কিংবা ক্ষমতাশালী পুরুষেরা একাধিক নারীকে বিয়ে করতে পারত, কিংবা তাদের দখল নিতে পারত[২০৬]। পলিজাইনাস সমাজে কিছু সৌভাগ্যবান পুরুষ তাদের অতুলনীয় শক্তি আর ক্ষমতার ব্যবহারে অধিকাংশ নারীর দখল নিয়ে নিত, আর অধিকাংশ শক্তিহীন কিংবা ক্ষমতাহীন পুরুষদের কপালে থাকত অশ্বডিম্ব! যত খারাপই লাগুক, এটাই ছিল রূঢ় বাস্তবতা। নারীর দখল নেওয়ার জন্য পুরুষে পুরুষে একসময় প্রতিযোগিতা করতে হতো; আর এই প্রতিযোগিতা বহুক্ষেত্রেই ‘শান্তিময় ছিল না, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা রূপ নিত রক্তাক্ত সংঘাতে, আর তার পরিণতি হতো হত্যা আর অপঘাতে। পুরুষেরা সম্পদ আহরণ করত কিংবা লড়াই আর যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করত মূলত নারীদের আকর্ষণের জন্য। যারা সম্পদ আহরণে আর শক্তি প্রদর্শনে ছিল অগ্রগামী তারা দখল নিতে পারত একাধিক নারীর। সম্পদ আর নারী নিয়ে এই প্রতিযোগিতার কারণেই সমাজের পুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার চর্চার (সংঘাত, খুন, ধর্ষণ, অস্ত্রবাজি, গণহত্যা প্রভৃতি) প্রকাশ ঘটেছিল। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, পুরুষালি সহিংসতার বড় একটা উৎস আসলে নিহিত সেই চিরন্তন ‘ব্যাটেল অব সেক্স’-এর মধ্যেই। এমনকি আধুনিক কালে ঘটা বিভিন্ন অপরাধ এবং ভায়োলেন্সগুলোকেও বহু সময়েই এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

জীববিজ্ঞানের চোখে পুরুষালি সহিংসতা

মানবসমাজে পুরুষরা কেন নারীদের চেয়ে অধিকতর সহিংস তার খুব সহজ ব্যাখ্যা আছে জীবজ্ঞানে। আগের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে খুব হাল্কাভাবে আভাস দেয়া হয়েছিল। প্রাকৃতিকভাবেই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর প্রকৃতি আলাদা। পুরুষের স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয় হাজার হাজার, আর সেতুলনায় ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় কম। ডিম্বাণুর আকার শুক্রাণুর চেয়ে বড় হয় অনেক। অর্থাৎ, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে স্পার্ম সহজলভ্য, তাই কম দামি, আর সে তুলনায় ডিম্বাণু অনেক মূল্যবান। ‘স্পার্ম অনেক সহজলভ্য বলেই (সাধারণভাবে) পুরুষদের একটা সহজাত প্রবণতা থাকে বহু সংখ্যক জায়গায় তার প্রতিলিপি ছড়ানোর। একজন পুরুষ তার সারা জীবনে অসংখ্য নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে পারে, অপরদিকে একজন নারী বছরে জন্ম দিতে পারে কেবল একটি সন্তানেরই। মূলত নারী পুরুষের যৌনতার পার্থকের কারণেই পুরুষরা মূলত নারীর চেয়ে সহিংস হয়ে বেড়ে ওঠে। কেবল মানুষ নয় মূলত সকল স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেই এই ধারা খুব প্রবলভাবেই বিদ্যমান। জীববিজ্ঞানীরা জৈবিকভাবে নারী পুরুষদের মধ্যকার যৌনতার পার্থক্যকে অনেক সময় ফিটনেস ভ্যারিয়েন্স’ (Fitness varience) এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যৌনতার পার্থক্যের কারণেই পুরুষদের ফিটনেস ভ্যারিয়েন্স নারীর চেয়ে বেশি[২০৭]। আর তা ছাড়া, ইতিহাসের একটা বড় সময় জুড়ে মানবসমাজ আসলে একগামী ছিল না, বরং সেসময় পুরুষেরা ছিল বহুগামী। এখনও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানবসমাজ মনোগেমাস নয়, বরং মাইল্ডলি পলিজাইনাস[২০৮]। মনোগেমাস প্রজাতিতে নারী পুরুষের আকার আয়তন সমান হয়, অনেক সময় পার্থক্য করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। যেমন পেঙ্গুইনের ক্ষেত্রে। নারী পেঙ্গুইন আর পুরুষ পেঙ্গুইনের আকার একেবারে সমান সমান। কিন্তু যে সমস্ত প্রজাতিতে পুরুষে পুরুষে প্রতিযোগিতা হয় নারীর দখল নেওয়ার জন্য সেখানে পুরুষের দৈহিক আকার নারীর চেয়ে বড় হয়। যেমন গরিলার ক্ষেত্রে একটি পুরুষ গরিলার গড়পড়তা ওজন হয় ৪০০ পাউন্ড, অপর দিকে নারী গরিলার মাত্র ২০০ পাউন্ড। অর্থাৎ, পুরুষ গরিলা ওজনে নারী গরিলার চেয়ে শতকরা একশ ভাগ বেশি থাকে। এখন মানবসমাজের দিকে তাকালে আমরা কি দেখি? গড়পড়তা একটি পুরুষের ওজন মোটামুটি ১৯০ পাউন্ড, আর নারীর ওজন ১৬০ পাউন্ড, অর্থাৎ গড়পড়তা পুরুষের ওজন নারীর চেয়ে ২৬ শতাংশ বেশি। পুরুষদের দৈহিক আকার মেয়েদের চেয়ে বেশি হওয়া, শক্তিমত্তা এবং আপার বডি ম্যাস–সব কিছুই প্রমাণ করে বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমায় সম্ভবত খুব ভায়োলেন্ট পুরুষ-পুরুষ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। এ ধরনের সমাজে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব হয়, হয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার কারণেই বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার চর্চার (আধুনিক মানবসমাজে সংঘাত, খুন, ধর্ষণ, অস্ত্রবাজি, গণহত্যা প্রভৃতি হচ্ছে কিছু উদাহরণ) প্রকাশ ঘটে। জীববিজ্ঞান থেকে কিছু উলটো (ব্যতিক্রমী) উদাহরণ হাজির করেও যৌনতার সাথে আগ্রাসনের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা যায়। কিছু মাছ আর পাখি আছে যেখানে পুরুষেরা নারীদের মতোই নয় মাস ধরে যে গর্ভধারণের সমতুল্য কিছু নমুনা প্রদর্শন করে থাকে। যেমন, মাছের ক্ষেত্রে কিছু পুরুষ মাছ নিজেদের মুখে ডিম নিয়ে বসে থাকে যতক্ষণ না তা থেকে বাচ্চা বের হয়। কিছু পুরুষ পাখি আছে যারা একই রকমভাবে ‘ফার্টিলাইজড এগ’ বহন করে। সে ধরনের প্রজাতিগুলোতে নারীদের ‘ফিটনেস সিলিং’ অনেক বেশি থাকে পুরুষদের তুলনায়। কারণ এখানে নারীরা বোহেমিয়ানভাবে ইচ্ছেমত ‘ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে, আর পুরুষেরা ‘গর্ভবতী’ থাকে (আক্ষরিক অর্থে নয়) অনেকটা সময় জুড়ে আর বাচ্চার তদারকের একটা বড় দায়িত্ব পালন করে। এই ধরনের প্রজাতিতে নারীরা অধিকতর সহিংস, আগ্রাসী এবং প্রতিযোগিতামূলক হয়ে থাকে[২০৯]। এই ব্যতিক্রমী উদাহরণ’গুলো থেকেও স্পষ্ট হয় যে, মূলত যৌনতার পার্থক্য তথা ফিটনেস ভ্যারিয়েন্সের কারণেই প্রাণিজগতে লিঙ্গভিত্তিক আগ্রাসনের পার্থক্য সূচিত হয়।

আধুনিক বিশ্বেও পুরুষেরা সম্পদ আহরণের জন্য, ক্যারিয়ারের জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য মেয়েদের তুলনায় অধিকতর বেশি শক্তি এবং সময় ব্যয় করে। কারণ এর মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করে অধিকসংখ্যক নারীর দৃষ্টি, এবং সময় সময় তাদের অর্জন এবং প্রাপ্তি। অর্থাৎ, একটা সময় পুরুষেরা নারীর দখল নিতে নিজেদের মধ্যে শারীরিক প্রতিযোগিতা আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজেদের নিয়োজিত রাখত, এখন সেটা পরিণত হয়েছে। অর্থ, বৈভব, ক্যারিয়ার তৈরির লড়াইয়ে। বিত্তশালী ছেলেরা বিএমডারু কিংবা রোলসরয়েসে চড়ে বেড়ায় নিজেদের বৈভবের মাত্রা প্রকাশ করতে, কিংবা হাতে ফ্যাশানেবল মোভাডো ঘড়ি কিংবা ব্র্যান্ডনেমের কেতাদুরস্ত কাপড় পরিধান করে, যার মাধ্যমে ‘শো অফ করে নিজেকে অন্য পুরুষদের চেয়ে যোগ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়। শুধু কেতাদুরস্ত কাপড়, গাড়ি কিংবা ঘড়ি নয় কথাবার্তা, চালচলন, স্মার্টনেস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি সবকিছুকেই পুরুষেরা ব্যবহার করে নারীকে আকর্ষণের কাজে। সেজন্যই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অর্থ-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতায় বলীয়ান পুরুষেরাই বেশি পরকীয়ায় বেশি আসক্ত হন (এ নিয়ে সামনে আরও আলোচনা আসবে)। যৌনতার এই ধরনের পার্থক্যের কারণেই পুরুষেরা সামগ্রিকভাবে অধিকতর বেশি ঝুঁকি নেয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্ম, পেশা কিংবা খেলাধুলায় (কার রেসিং, বাঙ্গি জাম্পিং কিংবা কিকবক্সিং) জড়িত হয় বেশি, একই ধারায় অপরাধজগতেও তারা প্রবেশ করে অধিক হারে। এর সত্যতা মিলে সহিংসতা নিয়ে গবেষকদের বাস্তব কিছু পরিসংখ্যানেও। সাড়া বিশ্বে যত খুন-খারাবি হয় তার শতকরা ৮৭ ভাগই হয় পুরুষের দ্বারা[২১০]। আমেরিকার মধ্যে চালানো জরিপে পাওয়া গেছে যে শতকরা ৬৫ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ দ্বারা পুরুষ হত্যার ঘটনা ঘটে। শতকরা ২২ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের হাতে নারী হত্যার ঘটনা ঘটে। খুন-খারাবির ১০ ভাগ ক্ষেত্রে নারী হত্যা করে পুরুষকে, আর মাত্র ৩ ভাগ ক্ষেত্রে নারী হত্যা করে নারীকে[২১১]। সারা বিশ্বে পুরুষদের হাতে পুরুষদের হত্যার হার আরও বহুগুণে বেশি পাওয়া গেছে ভিন্ন কিছু পরিসংখ্যানে। যেমন, ব্রাজিলে শতকরা ৯৭ ভাগ ক্ষেত্রে, স্কটল্যান্ডে ৯৩ ভাগ ক্ষেত্রে, কেনিয়ায় ৯৪ ভাগ ক্ষেত্রে, উগান্ডায় ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রে এবং নাইজেরিয়ায় ৯৭ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক পুরুষের হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে[২১২]। এর মাধ্যমে পুরুষ-পুরুষ প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং জিঘাংসার বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

গড়পড়তা নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম ঝুঁকি নেয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী এনি ক্যাম্পবেল (Anne Campbell) মনে করেন, অনর্থক ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারগুলো মেয়েদের জন্য কোনো রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস প্রদান করে না[২১৩]। আদিম কাল থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করার চেয়ে মেয়েরা বরং সন্তানদের দেখভাল করায় অর্থাৎ জিনপুল রক্ষায় নিয়োজিত থেকেছে বেশি। অনেক গবেষকই মনে করেন, মেয়েরা যে কারণে পুরুষদের মতো ঘন ঘন সঙ্গী বদল করে না, ঠিক সেকারণেই তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও জড়িত হয় কম, কারণ, বিবর্তনগত দিক থেকে সেগুলো কোনো প্রজননগত উপযোগিতা (reproductive benefit) প্রদান করে না। এ কারণেই মেয়েদের মানসজগৎ কম প্রতিযোগিতামূলক এবং সর্বোপরি কম সহিংস হিসেবে গড়ে উঠেছে। যে কোনো সংস্কৃতি খুঁজলেই দেখা যাবে, নৃশংস খুনি বা সিরিয়াল কিলার পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে একেবারেই কম, ঠিক যে কারণে পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি মেয়েদের মধ্যে কম থাকে পুরুষের তুলনায়।

কেন ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বেশি পরকীয়ায় আসক্ত হয়?

বিল ক্লিন্টন ২৪ বছর বয়স্ক মনিকা লিউনেস্কির সাথে নিজের অফিসে দৈহিক সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর। ১৯৯৮ সালের ২১ শে জানুয়ারি তা মিডিয়ার প্রথম খবর হিসেবে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে যায়।

অনেকেই অবাক হলেও অবাক হননি ডারউইনীয় ইতিহাসবিদ লরা বেটজিগ (Laura Betzig)। তিনি প্রায় বিশ বছর ধরে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিবিদদের কিংবা প্রভাবশালী চালচিত্র নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছিলেন[২১৪, ২১৫]। খবরটা শোনার পর তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই ছিল, “কী, বলেছিলাম না?”[২১৬]। তার এহেন প্রতিক্রিয়ার কারণ আছে। তিনি বহুদিন ধরেই বলার চেষ্টা করছিলেন যে, ইতিহাসে প্রভাবশালী এবং প্রতিপত্তিশালী পুরুষেরা তাদের ‘বৈধ’ স্ত্রীর পাশাপাশি সব সময়ই চেষ্টা করেছে অধিক সংখ্যক নারীর দখল নিতে এবং তাদের গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে। ইতিহাসে রাজা বাদশাহদের রঙ-বেরঙের জীবনকাহিনি পড়লেই দেখা যাবে, কেউ রক্ষিতা রেখেছেন, কেউ দাসীর সাথে সম্পর্ক করেছিলেন, কেউ বা হারেম ভর্তি করে রেখেছিলেন অগণিত সুন্দরী নারীতে। সলোমনের নাকি ছিল তিনশো পত্নী, আর সাত হাজার উপপত্নী। মহামতি আকবরের হারেমে নাকি ছিল ৫০০০-এর ওপর নারী। ফিরোজ শাহ নাকি তার হারেমে প্রতিদিন তিনশ নারীকে উপভোগ করতেন। মরোক্কান সুলতান মৌলে ইসমাইলের হারেমে দুই হাজারের উপরে নারী ছিল, এবং ইসমাইল সাহেব বৈধ অবৈধ সব মিলিয়ে এক হাজারের উপর সন্তান-সন্ততি তিনি পৃথিবীতে রেখে গেছেন[২১৭]। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার, দ্বিগবিজয়ী আলেকজান্ডার কিংবা চেঙ্গিসখান (এবং তার বংশধরদের) নারী-লালসার কথাও সর্বজনবিদিত। তাদের সন্তান-সন্তদিদের সংখ্যাও অসংখ্য[২১৮]। এর মাধ্যমে একটি নির্জলা সত্য বেরিয়ে আসে, ইতিহাসের ক্ষমতাশালী পুরুষেরা তাদের প্রজননগত সফলতার (reproductive success) মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল বহুনারীর দখলদারিত্বকে। আজকে আমরা যতই ‘মনোগামিতা’র বিজয়কেতন উড়াই না কেন, পুরুষের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে বহুগামিতার প্রকাশ ঘটে বহু ক্ষেত্রেই খুব অনিবার্যভাবে। কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায়, মানসিকভাবে বহুগামী পুরুষেরা নারীদের আকর্ষণ এবং ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করতে পারে যদি তাদের হাতে পর্যাপ্ত যশ, প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা থাকে।

আমি যখন এ বইয়ের জন্য এই অংশটি তৈরি করছি, তখন এ মুহূর্তে দুটি ঘটনা নিয়ে আমেরিকান মিডিয়া তোলপাড়। একটি হচ্ছে প্রভাবশালী ফরাসি অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ এবং রাজনীতিবিদ, আইএমএফ-এর প্রধান ডমেনিক স্ট্রাউস কান আমেরিকায় এসে হোটেলে থাকাকালীন অবস্থায় হোটেলের এক পরিচারিকাকে (ক্লিনার) যৌননির্যাতন করে গ্রেফতার হয়েছেন। ডমেনিক স্ট্রাউস কান বিবাহিত এবং চার সন্তানের পিতা। তাকে আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। এই ডমেনিক স্ট্রাউস কান যখন হোটেলে এই বিদঘুটে ঘটনা ঘটিয়ে বমাল আমেরিকা ত্যাগ করছিলেন, তখন তাকে প্লেন থেকে নামিয়ে গ্রেফতার করা হয়। ডমেনিক স্ট্রাউসের এই নিন্দনীয় ঘটনায় যখন মিডিয়া ব্যতিব্যস্ত, ঠিক একই সময় দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা চলে এল মিডিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ক্যালিফোর্নিয়ার ভূতপূর্ব গভর্নর এবং খ্যাতিমান অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার এবং তার স্ত্রী মারিয়া শ্রাইভারের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে গেছে। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল দুজনের রাজনৈতিক মনোমালিন্যতার কারণেই কিংবা বনিবনা হচ্ছে না বলেই বুঝি পারস্পরিক বোঝাঁপড়ার ভিত্তিতে সম্পর্কের ইতি টানতে চাইছেন তারা। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মিডিয়ায় চলে আসল আসল খবর। আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে তার বাসার গৃহপরিচারিকার সাথে যৌনসম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয় তাদের এই সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে একটি সন্তানও জন্মেছিল ১৪ বছর আগে। আর সেই সন্তানটি জন্মেছিল তার এবং তার স্ত্রী মারিয়ার ছোট সন্তানের জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে।

এ দুটি ঘটনা নতুন করে পুরনো ধাঁধাটিকে সামনে নিয়ে এল। কেন ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বেশি পরনারীতে আসক্ত হয়, কেন অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি বাড়ার সাথে সাথে তাদের অনেকেরই বেলাল্লাপনা পাল্লা দিয়ে বাড়ে? তারা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকেন, সমাজ এবং সম্মান নিয়ে তাদের চলাফেরা করতে হয় অহর্নিশি, তাদেরই বরং মান সম্মানের ব্যাপারে অনেক সচেতন থাকার কথা। তা না হয়ে উলটোটাই কেন ঘটতে দেখা যায়? কেন বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা সামান্য একটি এফেয়ার’ করতে গিয়ে এমন সব ঝুঁকি নেন, যা শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ডেকে আনে? ব্যাপারটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্বনামখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন এই সপ্তাহে একটি কভারস্টোরি করেছে তাদের পত্রিকায়– “Sex. Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs’ নামের উত্তেজক একটি শিরোনামে–

টাইম ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ন্যান্সি গিবসের এ প্রবন্ধে খুব স্পস্ট করেই বলা হয়েছে[২১৯]—

মনোবিজ্ঞানের একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে যারা মূলত শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকেন, তাদের মধ্যেই পরকীয়ার সম্ভাবনা বেশি। ক্ষমতা কেবল একা আসে না, ক্ষমতার সাথে সাথে দুটি জিনিস অনিবার্য ভাবে চলে আসে সুযোগ এবং আত্মবিশ্বাস। বলাবাহুল্য, সুযোগ আর আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা বহুসময়ই সমাজে পরিস্ফুট হয় যৌনতার মাধ্যমে। যদি প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা যৌনতার সুযোগকে অপরিবর্তনীয়ভাবে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে, বহু পুরুষই তার সদ্ব্যবহার করে। বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরা বলেন, হঠাৎ আসা ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি অনেক সময়ই মানুষের আত্মসংযমের দেওয়ালকে অকেজো করে সামাজিকীকরণের স্তরকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলতে পারে।

এটি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ যে, সমাজের যে অভিব্যক্তিগুলো ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানীরা দেখবার চেষ্টা করছিলেন বিগত কয়েক বছর ধরে, তার প্রতিফলন আমরা ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি পপুলার মিডিয়াতেও। কিছুদিন আগ পর্যন্ত ডারউইনীয় বিশ্লেষণকে বাইরে রেখেই কাজ করতেন সমাজবিজ্ঞানীরা এবং নৃতত্ত্ববিদেরা। এখন সময় পাল্টেছে। লরা বেটজিগ, নেপোলিয়ন চ্যাংনন, ডেভিড বাস, মার্টিন ড্যালি, মার্গো উইলসন সহ বহু বিজ্ঞানীদের ক্রমিক গবেষণার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে যে ডারউইনীয় বিশ্লেষণকে আর বাইরে রাখা যাচ্ছে না, সেটা সমাজ বিজ্ঞানই হোক, নৃতত্ত্বই হোক, কিংবা হোক নিরস ইতিহাস বিশ্লেষণ। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণেও ডারউইন চলে আসছে অবলীলায়। টাইম ম্যাগাজিনে ন্যান্সি গিবসের প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরদের কাজের উল্লেখ তারই একটি শক্তিশালী প্রমাণ। টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ন্যান্সি গিবসের সেই সম্পাদকীয়তে একটি চার্টও সংযোজিত হয়েছে, ‘দ্য মিসকন্ডাক্ট ম্যাট্রিক্স’ নামে। সেই চার্টটি দেখলেই পাঠকেরা বুঝবেন, কেবল বিল ক্লিন্টনকে দিয়েই আমেরিকায় নারী লোলুপতা কিংবা পরকীয়ার অধ্যায় শুরু হয়নি, শুরু হয়েছিল বহু আগেই।

আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের দাসীর সাথে সম্পর্ক করে ‘অবৈধ’ সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। আমেরিকার বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ডেমক্রেটিক দলের অন্যতম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন এডোয়ার্ডস এবং তার ক্যাম্পেইনের ভিডিও-ক্যামেরাম্যান হান্টারের সাথে অবৈধ সম্পর্কের খবর ফাঁস হয়ে গেলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এর আগে একই ধরনের কাজ,

অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে ফেলে পরনারীর পেছনের ছুটেছিলেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন ম্যাকেইন কিংবা নিউইয়র্কের গভর্নর রুডি জুলিয়ানি। তারা অবশ্য নিজের প্রেমিকাকে পরে বিয়ে করে নিজের অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ করতে পেরেছেন জনগণের সামনে। আগামী ২০১২-এর নির্বাচনেও রিপাবলিকান পদপ্রার্থী হিসেবে আছেন ভুতপূর্ব হাউজ-স্পিকার নিউট গিংরিচ, যিনি ইতোমধ্যেই তিনটি বিয়ে করেছেন, প্রতিবারই স্ত্রী থাকা অবস্থায় অপর নারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, এবং শেষমেষ পুরনো স্ত্রীকে ছেড়ে নতুন প্রেমিকাকে ঘরে তুলেছেন। তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা ছিল না, যদি না ফাঁস হয়ে যেত যে, তিনি যে সময়টাতে ক্লিটননের অবৈধ কুকর্মের বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার ছিলেন, এবং ক্লিন্টনের ইম্পিচমেন্টে মূল উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই গিংরিচ নিজেই তখন অ্যাফেয়ার করে বেড়াচ্ছিলেন তার চেয়ে ২৩ বছরের ছোট এক হাউজ অব রিপ্রেসেন্টেটিভ স্টাফের সাথে। অবশ্য এগুলো কোনোটাই আমেরিকার রাজনীতিতে তাদের ফেরৎ আসতে তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, কারণ তারা সকলেই তাদের নিজেদের দাবিমত পূর্বের ভুল হতে শিক্ষা নিয়েছেন। যা হোক, টাইমের ‘দ্য মিসকন্ডাক্ট ম্যাট্রিক্স’-এ আছে থমাস জেফারসন থেকে শুরু করে জন এফ জেনেডি, বিল ক্লিন্টন, এলিয়ট স্পিটজার, আর্নল্ড শোয়ার্সনেগার, জন এডওয়ার্ডস, নিউট গিংরিচ, উডি এলেন, মাইক টাইসন, রোমান পোলান্সকি, টেড হ্যাগার্ড, টাইগার উডস-সহ বহু রথী-মহারথীদের নাম যারা ক্ষমতা, যশ আর প্রতিপত্তির স্বর্ণশিখরে বসে পরকীয়ায় আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলেন।

আমাদের দেশেও আমরা দেখেছি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বা বিত্তশালীরা কীভাবে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তিকে নারীলোলুপতার উপঢৌকন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা পুরুষেরা নয়, অর্থ বিত্ত বৈভবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে সাধারণ পুরুষেরাও কীভাবে আকর্ষণীয় নারীর দখলে উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে তা চোখ-কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করলে এর সত্যতা মিলে।

বিত্তশালীরা যে কাজটি বাংলাদেশে করেছেন সে ধরনের কাজ পশ্চিমা বিশ্বে পুরুষেরা বহু দিন ধরেই করে আসছেন। পাশ্চাত্যবিশ্বকে ‘মনোগোমাস’ বা একগামী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, খেয়াল করলে দেখা যাবে সেখানকার পুরুষেরা উদার বিবাহবিচ্ছেদ আইনের (Liberal divorce laws) মাধ্যমে[২২০] একটার পর একটা স্ত্রী বদল করেন। ব্যাপারটাকে অনেকেই ‘সিরিয়াল পলিগামি’[২২১] (তারা আইনকানুনের বাধ্যবাধকতার কারণে একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারেন না, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের মাধ্যমে একের পর এক সঙ্গী পরিবর্তন করেন) হিসেবে অভিহিত করেছেন। সিএনএন এর প্রাইম টাইম নিউজ হোস্ট ল্যারি কিং ইতোমধ্যেই আটটি বিয়ে (সিরিয়ালি) করেছেন। আমাদের বিবর্তনের পথিকৃৎ সুদর্শন রিচার্ড ডকিন্সও তিনখানা বিয়ে সেরে ফেলেছেন সিরিয়ালি। অবশ্য মেয়েদের মধ্যেও এ ধরনের উদাহরণ দেয়া যাবে। যেমন- হলিউডের একসময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অধুনা পরলোকগত এলিজাবেথ টেলর (যিনি আটবার সঙ্গীবদল করেছেন), কিন্তু তারপরেও পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় যে, পশ্চিমা বিশ্বে প্রভাবশালী পুরুষেরাই সাধারণত খুব কম সময়ের মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ, ‘সিরিয়াল পলিগামি’র চর্চা পুরুষদের মধ্যেই বেশি, এবং ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি অর্জনের সাথে সাথে সেটা পাল্লা দিয়ে বাড়ে।

পুরুষের স্ট্যাটাস এবং বহুগামিতার সম্পর্ক

সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ধনী-গরিব সকলেই তো পরকীয়া করে। বস্তিবাসী দিনমজুর রিক্সাওয়ালা রহিমুদ্দিন যেমনি করে, তেমনি করে বিল ক্লিন্টনও। তাই ক্ষমতাশালী হলেই বেশি পরকীয়া করবে, তা সত্য নয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যে ব্যাপারটা আমার আলোচনার উপজীব্য তা হলো– ব্যাপকহারে নারীলোলুপতা বাস্তবায়িত করতে হলে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়া চাই। অর্থাৎ, ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে কিংবা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে সেই পুরুষালি লালসা পরিস্ফুটনের সুযোগ থাকে বেশি, ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয় অনেক ক্ষেত্রেই। আকবরের পক্ষেই সম্ভব ছিল ৫০০০ নারীর হারেম পোর, কিংবা সুলতান মৌলে ইসমাইলের পক্ষেই সম্ভব ছিল ১০৪২জন সন্তান-সন্ততি ধরাধামে রেখে যাওয়ার, সহায়সম্বলহীন রহিমুদ্দিনের পক্ষে নয়। এখন বিবর্তনের যাত্রাপথের এই সিমুলেশনগুলো বার বার করা হলে দেখা যাবে, সম্পদের সাথে মেটিং স্ট্র্যাটিজির একটা সম্পর্ক বেড়িয়ে আসছে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা বহু সমাজে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন। ক্ষমতাশালী পুরুষেরা বহুগামিতায় যেমন আসক্ত হতে চায়, তেমনি আবার মেয়েরা উঁচু স্ট্যাটাসের পুরুষদের ‘মেটিং পার্টনার হিসেবে পছন্দ করে। এর সত্যতা ভেনিজুয়ালার আদিম ইয়ানোমামো (Yanomamo), প্যারাগুয়ের আহকে (Ache), বৎসোয়ানার কাঙ (!Kung) এর মতো আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজগুলোতে যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনি তা পাওয়া গেছে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন দেশেই। যেমন, তাইওয়ানের মেয়েরা মেয়েদের স্ট্যাটাসের চেয়ে ছেলেদের স্ট্যাটাসকে ৬৩% বেশি গুরুত্ব দেয়, জাম্বিয়ায় সেটা ৩০% বেশি, জার্মানিতে ৩৮% বেশি, ব্রাজিলে ৪০% বেশি ইত্যাদি[২২২]। আমেরিকার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চালানো বিভিন্ন সমীক্ষা থেকেও দেখা গেছে মেয়েরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেলেদের সামাজিক পদমর্যাদাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে[২২৩,২২৪]। তাই সম্পদ আহরণ, আর স্ট্যাটাসের সাথে পুরুষ নারীর মেটিং স্ট্র্যাটিজির জোরালো সম্পর্ক আছে বলেই বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। অর্থাৎ, বিবর্তনীয় পথপরিক্রমায় দেখলে দেখা যাবে, সমাজের প্রতিপত্তিশালী পুরুষেরাই বহু এবং কাক্ষিত নারীর দখল নিতে পেরেছে কিংবা পারছে, আবার অন্য দিকে নারীরাও প্রভাবশালী পুরুষদের মেটিং পার্টনার হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইছে। ইতিহাস নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করলেও সেটার সত্যতাই খুঁজে পাওয়া যায়। সেজন্যই পুরুষেরা ধন সম্পদ আহরণে, কিংবা নিজের খ্যাতি যশ, ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্য নিরন্তর প্রতিযোগিতা করে, নারীরাও অন্যদিকে এ ধরনের যশস্বী প্রতিপত্তিশালী লোকজনকে আকর্ষণীয় মনে করে।

ক্ষমতা বাড়িয়ে অধিক নারীর দখল নেওয়া সম্ভবত পুরুষদের মেটিং স্ট্র্যাটিজি ছিল বরাবরই। যারা এই স্ট্রাটিজিতে সফল হয়েছে, তারাই অধিক হারে নারীর দখল নিতে পেরেছে, আর বহু সন্তান-সন্ততি রেখে গেছে। যেমন মৌলে ইসমাইল এক হাজারের উপর সন্তান সন্ততি রেখে গিয়েছিলেন হারেমের অসংখ্য নারীর গর্ভে গর্ভসঞ্চারের মাধ্যমে। চেঙ্গিস খান আর বংশধরেরা বিভিন্ন দেশে যুদ্ধজয়ের পরে এমনই ধর্ষণ করেছিলেন যে, এশিয়ার প্রায় ৮% জনসংখ্যার মধ্যে তাদের জিন ট্রাক করা যায় এখনও। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু যে স্ট্র্যাটিজিগুলো ক্ষমতাবান পুরুষেরা একসময় ব্যবহার করেছিল তাদের প্রজননগত সফলতা ত্বরান্বিত করতে, সেগুলোর ছাপ আধুনিক সমাজেও পাওয়া যায়। সেজন্যই আদিম শিকারি-সংগ্রাহক ট্রাইব থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার, চেঙ্গিসখান থেকে আধুনিক সমাজের বিল ক্লিন্টন, ডমেনিক স্ট্রাউস কান, আর আর্নল্ড শোয়ার্সনেগারদের মতো ক্ষমতাশালীদের আচরণে এটাই বোঝা যায় যে ক্ষমতার সাথে বহুগামিতার জোরালো সম্পর্ক অতীতেও ছিল, এখনও আছে।

একটি ব্যাপারে এখানে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উপরের আলোচনা থেকে কেউ যদি ধরে নেন, ক্ষমতাশালী হলেই সবাই পরকীয়ায় আসক্ত হবেন কিংবা নারীলোলুপ হয়ে যাবেন, তা কিন্তু ভুল হবে। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের নামে যে রকম নারী কেলেঙ্কারীর অপবাদ ছিল, বাংলাদেশের অন্য অনেক রাষ্ট্রপতিরদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। অথচ সকলেই ছিলেন একইরকমভাবেই বাংলাদেশের ক্ষমতার শীর্ষে। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে বিল ক্লিন্টন মনিকার সাথে যা করেছেন বুশ কিংবা ওবামা তা করেননি। ক্ষমতা থাকলেই কেউ এরশাদের মতো নারীলোলুপ হয় না, খুব সত্যি কথা। কিন্তু এরশাদ সাহেবের মতো নারীলোলুপতা বাস্তবায়িত করতে হলে বোধ করি রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়া চাই। অর্থাৎ, ক্ষমতার শীর্ষে থাকলে কিংবা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে সেই ‘পুরুষালি লালসা’ পুরিস্ফুটনের সুযোগ থাকে বেশি, ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয় অনেক ক্ষেত্রেই। আকবরের পক্ষেই সম্ভব ছিল ৫০০০ নারীর হারেম পোর, কিংবা সুলতান মৌলে ইসমাইলের পক্ষেই সম্ভব ছিল ১০৪২জন সন্তান-সন্ততি ধরাধামে রেখে যাওয়ার; সহায়সম্বলহীন রহিমুদ্দিনের পক্ষে নয়। সেজন্যই সাতোসি কানাজাওয়া তার বইয়ের ‘গাইস গন ওয়াইল্ড’ অধ্যায়ে বলেছেন–

Powerful men of high status throughout the history attained very high reproductive success, leaving a large number of offspring (legitimate or otherwise), while countless poor men in the country died mateless and childless. Moulay Ismail the Bloodthirsty stands out quantitively, having left more offspring than anyone else on record, but he was by no means qualitatively different from other powerful men, like Bill Clinton.

বিভিন্ন ধর্মীয় চরিত্র এবং ধর্ম প্রচারকদের জীবনী বিশ্লেষণ করলেও এই অনুকল্পের সত্যতা মিলবে। পদ্মপুরাণ অনুসারে (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীর সংখ্যা ষোল হাজার এক শ। এদের সকলেই যে গোপবালা ছিলেন তা নয়, নানা দেশ থেকে সুন্দরীদের সংগ্রহ করে তার হারেমে’ পুরেছিলেন কৃষ্ণ স্বীয় ক্ষমতার আস্ফালনে। হিন্দু ধর্মের ক্ষমতাবান দেবচরিত্রগুলো ইন্দ্র থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যভিচারী; ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ মুনিঋষিরা যে ছিল কামাসক্ত, বহুপত্নীক এবং অজাচারী–এগুলো তৎকালীন সাহিত্যে চোখ রাখলেই দেখা যায়। এই সব মুনিঋষিরা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি আর জাত্যাভিমানকে ব্যবহার করতেন একাধিক নারীদখলের কারিশমায়। ইসলামের প্রচারক মুহম্মদ যখন প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন ছিল না, তিনি খাদিজার সাথে সংসার করেছিলেন। খাদিজা ছিলেন বয়সে মুহম্মদের ১৫ বছরের বড়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে মুহম্মদ অর্থ, বৈভব এবং সমরাঙ্গনে অবিশ্বাস্য সফলতা অর্জন করার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সি সুন্দরী নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মহানবির বয়স ছিল ৪৯। সেই ৪৯ থেকে ৬৩ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কমপক্ষে হলেও ১১ টি বিয়ে করেন[২২৫]। এর মধ্যে আয়েশাকে বিয়ে করেন আয়েশার মাত্র ৬ বছর বয়সের সময়। এ ছাড়া তার দত্তক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন (সে সময় আরবে দত্তক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত ছিল না, কিন্তু মুহম্মদ আল্লাহকে দিয়ে কোরানের ৩৩:৪, ৩৩:৩৭, ৩৩:৪০ সহ প্রভৃতি আয়াত নাজিল করিয়ে নেন); এ ছাড়া ক্রীতদাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন (সে সময় তিনি হাফসাকে ওমরের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে[২২৬]) যা হাফসা এবং আয়েশাকে রাগান্বিত করে তুলেছিল; যুদ্ধবন্দি হিসেবে জুয়ারিয়া এবং সাফিয়ার সাথে সম্পর্ক পরবর্তীতে নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন পথে নারীর দখল নিতে মুহম্মদ আগ্রহী হয়েছিলেন তখনই যখন তার অর্থ প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে।

প্রভূত ক্ষমতা এবং যশ মানুষকে অনৈতিক করে তোলে। কিংবা কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়–অনৈতিকতা এবং ভোগলিঙ্গকে চরিতার্থ করতে পারে মানুষ, যদি তার হাতে প্রভুত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। এটা বুঝতে কারো রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। সেজন্যই টাইম ম্যাগাজিনের আলোচিত ‘Sex. Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs’ নামের সম্পাদকীয়টিতে উল্লেখ করেছেন ন্যান্সি গিবস–

ক্ষমতাধর মানুষেরা ভিন্নভাবে ঝুঁকি নিতে চায় অনেকটা নার্সিসিস্টদের মতোই। তারা মনে করতে শুরু করে সমাজের সাধারণ নিয়মকানুনগুলো আর তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে তারা। আর মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে সে সময় তাদেরকে ঘিরে থাকে তার পরম হিতৈষী অনুরাগী, স্তাবক আর কর্মীরা, যারা নিজেদের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে ক্ষমতাধারী মানুষটিকে রক্ষা করে যায়, তার করা অপরাধকে ঢেকে রাখতে চায়, আর তার অনৈতিক ব্যাপার স্যাপারগুলোকে নানাভাবে ন্যায্যতা দিতে সচেষ্ট হয়।

লর্ড একটন বহু আগেই বলে গিয়েছিলেন— “Absolute power corrupts absolutely’। এই ব্যাপারটা এতোটাই নির্জলা সত্য যে এ নিয়ে কেউ আলাদা করে চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু কেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রায়ই নিরঙ্কুশ দুর্নীতির জন্ম দেয়, কেন তৈরি করে এরশাদের মতো লুলপুরুষ? এগুলোর উত্তর সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যজনকভাবে লুকিয়ে রয়েছে সমাজ এবং ইতিহাসের বিবর্তনবাদী বিশ্লেষণের মধ্যেই।

তাহলে নারীদের পরকীয়ার জৈবিক ব্যাখ্যা কী?

নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই যেমন একগামিতা দৃশ্যমান, তেমনি দৃশ্যমান বহুগামিতাও। নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই লংটার্ম বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক করার মনোবাসনা যেমন আছে, তেমনি সুযোগ এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় উঠে আসে শর্টটার্ম বা স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কের মনোবাঞ্ছাও। পুরুষের মধ্যে বহুগামিতা বেশি, কারণ অতীতের শিকারি-সংগ্রাহক সমাজে শক্তিশালী এবং প্রতিপত্তিশালী পুরুষেরা যেভাবে নারীর দখল নিত, সেটার পর্যাক্রমিক ছাপ এখনও ক্ষমতাশালী পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করলে পাওয়া যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে নারীরা রকীয়া করে না, কিংবা তাদের মধ্যে বহুগামিতা নেই। এই অধ্যায়ের আগের অংশে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, প্রভাবশালী কিংবা ক্ষমতাশালী পুরুষেরা যেমন পরকীয়া করতে উন্মুখ থাকে, তেমনি, ক্ষমতাশালী কিংবা প্রভাবশালী পুরুষের স্ট্যাটাস আবার নারীর কাছে পছন্দনীয়। কোনো নারীর বর্তমান সঙ্গীর চেয়ে যদি তার প্রেমিকের পদমর্যাদা বা স্ট্যাটাস ভালো হয়, কিংবা প্রেমিক দেখতে শুনতে অধিকতর সুদর্শন হয়, কিংবা যে সমস্যাগুলো নিয়ে একটি নারী তার পার্টনার কিংবা স্বামীর সাথে অসন্তুষ্ট, সেগুলোর সমাধান যদি তার প্রেমিকের মধ্যে খুঁজে পায়, নারী পরকীয়া করে। তাই আমেরিকায় আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার, নিউট গিংরিচ, বিল ক্লিন্টন কিংবা বাংলাদেশেহুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কিংবা হুমায়ুন আহমদে যখন পরকীয়া করতে চেয়েছে, তারা সেটা করতে পেরেছে, কারণ নারীরাও তাদের মতো যশস্বী কিংবা ‘হাই স্ট্যাটাসের’ কেউকেটাদের সাথে সম্পর্ক করতে প্রলুব্ধ হয়েছে। নারীর আগ্রহ, অনুগ্রহ কিংবা চাহিদা ছাড়া পুরুষের পক্ষে পরকীয়া করা সম্ভব নয়, এটা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলেছি লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটিজি নারী পুরুষ সবার মধ্যেই আছে। বহু কারণেই এটি নারী পরকীয়া করতে পারে, আগ্রহী হতে পারে বহুগামিতায়। নারীর পরকীয়ার এবং বহুগামিতার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুকল্প বা হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেছেন বিজ্ঞানীরা, এর মধ্যে রয়েছে রিসোর্স হাইপোথিসিস, জেনেটিক হাইপোথিসিস, মেট সুইচিং হাইপোথিসিস, মেট স্কিল একুজেশন হাইপোথিসিস, মেট ম্যানুপুলেশন হাইপথিসিস ইত্যাদি[২২৭]। দু-একটি বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

জৈবিক কারণেই অসতর্ক কিংবা অপরিকল্পিত যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে (casual sex) নারীরা পুরুষদের মতো প্রজননগত উপযোগিতা পায় না। তারপরেও নারীরা পরকীয়া করে, কারণ নারীদের ক্ষেত্রে বহুগামিতার একটি অন্যতম উপযোগিতা হতে পারে, সম্পদের তাৎক্ষণিক যোগান। শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, খাদ্যের বিনিময়ে তারা পুরুষ শিম্পাঞ্জিকে যৌনতা প্রদান করে থাকে। গবেষকেরা লক্ষ করেছেন, নারী শিম্পাঞ্জিরা সেই সব পুরুষ শিম্পাঞ্জিদের প্রতিই যৌনতার ব্যাপারে থাকে সর্বাধিক উদার যারা খাদ্য যোগানের ব্যাপারে কোনো কৃপণতা করে না। শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে কোনো কিছু সত্য হলে মানবসমাজেও সেটা সত্য হবে, এমন কোনো কথা নেই অবশ্য। কিন্তু তারপরেও বিজ্ঞানীরা আমাজনের মেহিনাকু (Mehinaku) কিংবা ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের (Trobriand Island) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সেখানেও পুরুষেরা নারীদের জন্য (অনেকটা শিম্পাঞ্জিদের সমাজের মতোই) রকমারি খাদ্য, তামাক, বাদাম, শঙ্খের মালা, বাহুবন্ধনী প্রভৃতি উপঢৌকন সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, আর বিনিময়ে নারীরা যৌনতার অধিকার বিনিময় করে। যদি কারো কাছ থেকে উপঢৌকনের যোগান বন্ধ হয়ে যায়, তবে নারীরাও সে সমস্ত পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক বন্ধ করে দেয়[২২৮]। সম্পদের যোগানের সাথে যে নারীর যৌনতা প্রদানের একটা অলিখিত সম্পর্ক আছে, তা জানার জন্য অবশ্য আদিম সমাজে যাওয়ার দরকার নেই। আধুনিক সমাজেও সেটা লক্ষ করলে পাওয়া যাবে। সবচেয়ে চরম উদাহরণটির কথা আমরা সবাই জানি–পতিতাবৃত্তি। নারী যৌনকর্মীরা অর্থসম্পদের বিনিময়ে যৌনতার সুযোগ করে দেয় পুরুষদের–এটা সব সমাজেই বাস্তবতা। এই বাস্তবতা থেকে পুরুষদের বহুগামী চরিত্রটি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি হয় আর্থিক লাভের জন্য নারীর যৌনতা বিক্রির সম্পর্কটিও[২২৯]। যৌনকর্মী শুধু নয়, আমেরিকায় সাধারণ মেয়েদের মধ্যে গবেষণা করেও দেখা গেছে, যে সমস্ত নারীরা শর্ট টার্ম বা স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কে জড়াতে ইচ্ছুক, তারা আশা করে যে, তার প্রেমিক অর্থ কড়ির দিক থেকে কোনো কৃপণতা দেখাবে না, অনেক ধরনের দামি উপহার সামগ্রী উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে আসবে, বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হবে, নিয়মিতভাবে ভালো ভালো। রেস্টুরেন্টে তাকে আপ্যায়ন করবে, এবং সর্বোপরি যে কোনো ধরনের সম্পদের বিনিয়োগে থাকবে উদার[২৩০]। কৃপণ স্বামীকে যাও বা মেয়েরা কিছুটা হলেও সহ্য করে, অ্যাফেয়ারে আগ্রহী কৃপণ যৌনসঙ্গীকে কখনোই নয়। অ্যাফেয়ার বা পরকীয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের কৃপণতা মেয়েদের কাছে গ্রহণীয় কিংবা পছন্দনীয় নয়, কারণ তারা সঙ্কেত পেতে শুরু করে যে, তার সঙ্গীটি হয়তো ভবিষ্যতেও তার জন্য সম্পদ বিনিয়োগে সে রকমভাবে আগ্রহী নয়। এই মানসিক অভিরুচিগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সম্পদের তাৎক্ষণিক আহরণ নারীদের ক্ষেত্রে এক ধরনের অভিযোজনজনিত উপযোগিতা দিয়েছে, যা নারীরা অনেক সময় পরকীয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায়।

নারীদের পরকীয়ার ব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় প্যাটার্ন পাওয়া গিয়েছে, যেটা পুরুষদের থেকে কিছুটা আলাদা। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নতুন সঙ্গীর সাথে অপরিকল্পিত যৌনসম্পর্কের (casual sex) মাধ্যমে নারীরা সঙ্গীটিকে ভবিষ্যৎ স্বামী হিসেবে মূল্যায়ন করে নিতে চায়। সে জন্যই এমনকি স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বহুগামী, বোহেমিয়ান ধরনের ছেলের সাথে সম্পর্ক করতে নারীরা প্রাথমিকভাবে অনিচ্ছুক থাকে; অতীতে যদি পুরুষটির বহু নারীর সাথে সম্পর্ক কিংবা আসক্তি থেকে থাকে, তা নারীটির কাছে এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সংকেত নিয়ে উপস্থিত হয়। এর কারণ, স্বল্পমেয়াদি সম্পর্কে জড়ালেও তার অবচেতন মনে থাকে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের আকাক্ষা, যার নিরিখেই সে সাধারণত উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করে থাকে। তার সঙ্গীর বহুগামিতা কিংবা অতীতে বহু নারীর প্রতি আসক্তির অর্থ তার চোখে হয়ে ওঠে তার সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার নিয়ামক। অর্থাৎ, সে ধরে নেয় এ ধরনের পুরুষেরা ‘ভবিষ্যৎ স্বামী হিসেবে উপযুক্ত নয়। মোটাদাগে, ভবিষ্যৎ স্বামীর মধ্যে যে গুণাবলিগুলো প্রত্যাশা করে, ঠিক সেগুলোই একটি নারী তার যৌনসঙ্গীর মধ্যে খুঁজতে চায়[২৩১]। দুটি ক্ষেত্রেই মেয়েরা চায় তার পুরুষ সঙ্গী হবে দয়ালু, রোমান্টিক, সমঝদার, দুর্দান্ত, স্বাস্থ্যবান, রসিক, বিশ্বস্ত এবং সম্পদের বিনিয়োগের ব্যাপারে থাকবে উদার। সেজন্যই বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী ডেভিড বাস তার ‘বাসনার বিবর্তন’ (The Evolution Of Desire) বইয়ে বলেন[২৩২],

উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের অভিরুচির এই অপরিবর্তনীয়তা ইঙ্গিত করে যে, নারীরা অনিয়মিত যৌনসঙ্গীকে হবু স্বামী হিসেবেই দেখে এবং সেজন্য দুইক্ষেত্রেই বেশি পদপর্যাদা আরোপ করে।

বহু সমাজে আবার দেখা গেছে, যে সমস্ত সমাজে সহিংসতা খুব বেশি, নারীরা বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক করে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা চিন্তা করে। স্বামীর বাইরে গোত্রের অন্য কোনো পুরুষের সাথে যদি নারীর কোনো বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে তবে সে স্বামী বাইরে থাকলে বাঁ অন্য কোন সময়ে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে। এ ব্যাপারটা সাধারণভাবে প্রাণিজগতের মধ্যে প্রচলিত আছে। যেমন, সাভানা বেবুনদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বারবারা সুটস সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই ধরনের বেবুনদের সমাজে একটি নারী বেবুনের সাথে প্রাথমিক বা মূলসঙ্গীর বাইরেও একজন বা দুজন সঙ্গীর সাথে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে, এবং সেই সঙ্গী বা সঙ্গীরা অন্য বেবুনদের উত্যক্ত করার হাত থেকে নারী বেবুনটিকে রক্ষা করে[২৩৩]। পর-পুরুষের সাথে যৌনতার বিনিময়ে মূলত জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নারী বেবুনটি। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী রবার্ট স্মিথ তার একটি গবেষণাপত্রে বলেন[২৩৪]—

প্রাথমিক সঙ্গীটি সবসময় নারী বেবুন কিংবা তার সন্তানের পাশে থেকে থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না। তার অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো পুরুষের সাথে নারীটির বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকলে তা তার বেঁচে থাকায় বাড়তি উপযোগিতা নিয়ে আসে। এভাবে নারীটি অন্য কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে নিজের এবং নিজের সঙ্গীর জিন রক্ষা করার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্ট্র্যাটিজি তৈরি করে।

এ ধরনের স্ট্র্যাটিজি মানবসমাজে বর্তমানে খুব বেশি দৃশ্যমান না হলেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আদিম শিকারি সংগ্রাহক কিছু সমাজে যেখানে নারীদের উপর পুরুষালি সহিংসতা, আগ্রাসন, ধর্ষণ খুবই বেশি, সেখানে নারীরা এ ধরনের অতিরিক্ত যুগল বন্ধনের মাধ্যমে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে[২৩৫]।

সঙ্গী রদবদল বা ‘মেট সুইচিং’ও হতে পারে আরেকটি বড় কারণ যার কারণে একটি নারী পরকীয়া করতে পারে। স্পটেড স্যান্ড পাইপার (বৈজ্ঞানিক নাম Actitis macularia) নামে আমেরিকার মিনেসোটার হ্রদে দৃশ্যমান এক ধরনের পাখিদের মধ্যে সঙ্গী রদবদলের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাওয়া গিয়েছে। জীববিজ্ঞানী মার্ক কলওয়েল এবং লিউস ওরিং প্রায় চার হাজার ঘণ্টা ধরে এই পাখিদের জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ ধরনের পাখিদের মধ্যে সঙ্গী রদবদল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা36। সঙ্গী রদবদলের মাধ্যমে বর্তমান সঙ্গীর চেয়ে আরও আকর্ষণীয় সঙ্গীকে খুঁজে নেয় একটি নারী স্পটেড স্যান্ড পাইপার। মানবসমাজেও কিন্তু এ ব্যাপারটি লক্ষ করলে খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমান সঙ্গীর চেয়ে অন্য কাউকে অধিকতর আকর্ষণীয়, সুদর্শন কিংবা কাঙ্খিত মনে হলে, কিংবা বর্তমান সঙ্গীর স্ট্যাটাসের চেয়ে উঁচু সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন কেউ তার সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলে নারী তার সাথেও পরকীয়ায় জড়াতে করতে পারে। পরকীয়া করতে পারে যদি নারীর বর্তমান সঙ্গী যদি অসুস্থ হয়, পঙ্গু হয়, শারীরিকভাবে অক্ষম হয়, যুদ্ধাহত হয় কিংবা মুমূর্ষ হয়। বাংলাদেশে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের চাঞ্চল্যকর মুনীর-খুকুর পরকীয়া আর তাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক রীমা হত্যাকাণ্ডের কথা নিশ্চয় অনেকেরই মনে আছে। মধ্যবয়সি খুকু পরকীয়া প্রেম শুরু করেছিলেন ড. মেহেরুন্নেসার পুত্র মুনীরের সাথে। খুকুর স্বামী ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং অসুস্থ। স্বামীর এ শারীরিক পরিস্থিতি খুকুকে চালিত করেছিল মুনীরের সাথে পরকীয়ায় জড়াতে, আর প্ররোচিত করেছিল মুনীরকে রীমা হত্যায়। কাজেই নারী শুধু পরকীয়া করে না, প্রয়োজনে পরকীয়ার কারণে হত্যায় প্ররোচনা দেওয়া শুধু নয়, নিজ হাতে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। কিছুদিন আগে পরকীয়ার কারণে আয়শা হুমায়রা কীভাবে তার নিজের সন্তান সামিউলকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে লাশ ফ্রিজবন্দি করে পরে বাইরে ফেলে দিয়েছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিনের পর দিন ধরে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরকীয়ার কারণে মায়ের নিজ সন্তান হত্যা হয়তো খুব চরম এবং ব্যতিক্রমী উদাহরণ, কিন্তু আকর্ষণীয় সঙ্গীর জন্য বর্তমান সঙ্গীকে ত্যাগ, কিংবা স্বামীর তুলনায় আরও ‘উৎকৃষ্ট কারো সাথে লুকিয়ে ছাপিয়ে পরকীয়া তা নয়। এ ব্যাপারটা সব সময়ই এবং সব সমাজেই ছিল। পয়সাওয়ালা কিংবা সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, আকর্ষণীয়, মনোহর কিংবা উঁচু পদমর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীর জন্য পুরাতন সঙ্গীকে ত্যাগ মেয়েদের মধ্যে এক সময় একধরনের অভিযোজনগত উপযোগিতা দিয়েছিল, অন্তত হেলেন ফিশারের মতো নৃতত্ত্ববিদেরা তাই মনে করেন[২৩৭]। সেই আদিম শিকারি সংগ্রাহক সমাজের কথা চিন্তা করুন, যেখানে একটি নারীকে বিয়ে করতে হয়েছিল এক দুর্বল শিকারিকে যার চোখের দৃষ্টি ছিল ক্ষীণ, শিকারে অযোগ্য এবং স্বভাবে কাপুরুষ। এ ধরনের সম্পর্কে থাকা নারীরা মানসিক অতৃপ্তি মেটাতে হয়তো পরকীয়া শুরু করেছিল সুস্থ সবল, স্বাস্থ্যবান তরুণ কোনো সাহসী শিকারির সাথে–’মিস্টার গুড জিন’ পাওয়ার এবং ভবিষ্যত সন্তানের মধ্যে তা রেখে যাওয়ার প্রত্যাশায়। ভালো জিনের জন্য সঙ্গীবদলের ব্যপারটি যদি আদিম শিকারি সংগ্রাহক পরিস্থিতিতে নারীদের একধরনের স্ট্র্যাটিজি হয়ে থাকে, তবে সেটি এখনকার সময়েরও বাস্তবতা হতে পারে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। র্যান্ডি থর্নহিলের একটি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এই ‘গুড জিন’ অনুকল্পের সত্যতা পাওয়া গিয়েছে[২৩৮]। গবেষণায় দেখা গেছে নারীরা যখন পরকীয়া করে তখন প্রতিসম চেহারার প্রতি আকর্ষিত হয় বেশি[২৩৯]। প্রতিসম চেহারা সবসময়ই একটি ভালো ‘ফিটনেস মার্কার হিসেবে বিবেচিত। প্রেমিকের চেহারা প্রতিসম হওয়া মানে তার প্রেমিকের চেহারা আকর্ষণীয়, তার শরীরের গঠন উন্নত, সে পুরুষালি, বুদ্ধিদীপ্ত, চৌকষ, স্বাস্থ্যবান এবং রোগজীবাণু থেকে মুক্ত[২৪০]। তাই যে নারী স্বামীকে রেখে প্রতিসম বৈশিষ্ট্যের প্রেমিকের পেছনে ছুটছে, তার প্রস্তর যুগের মস্তিষ্ক’ আসলে প্রকারান্তরে ‘ভালো জিন’ নিজ সন্তানের জন্য নিশ্চিত করে রাখতে চাইছে।

ভালো জিনের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে পরকীয়া করার এই জেনেটিক হাইপোথিসেরই আরেকটি প্রচলিত রূপ হচ্ছে ‘জোশিলা পোলা’ বা ‘সেক্সি সন’ অনুকল্প। এই অনুকল্পটি ১৯৭৯ সালে প্রস্তাব করেছিলেন কুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী প্যাট্রিক ওয়েদারহেড এবং রালি রবার্টসন। এই অনুকল্প অনুযায়ী মনে করা হয় যে, সুদর্শন পুরুষের সাথে নারী পরকীয়া করে কিংবা স্বল্পমেয়াদি যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে কারণ, অবচেতন মনেই তার মাথায় থাকে যে, তার সন্তানও হয়ে উঠবে ঠিক একই রকম মনোহারী গুণাবলির অধিকারী। পরবর্তী প্রজন্মের নারীরা তার সন্তানের এই প্রীতিকর বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হবে, ফলে যাদের মধ্যে এই গুণাবলিগুলোর অভাব রয়েছে তাদের তুলনায় তার সন্তান অনেক বেশি প্রজননগত সফলতা অর্জন করতে পারবে। বেশ কিছু সাম্প্রতিক জরিপে এই তত্ত্বের স্বপক্ষে কিছুটা হলেও সত্যতা মিলেছে। দেখা গেছে, নারীরা যখন পরকীয়ায় আসক্ত হয় তখন তাদের একটা বড় চাহিদা থাকে স্বামীর চেহারার চেয়ে প্রেমিকের চেহারা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে হবে[২৪১]।

শুধু ভালো জিন, ভালো চেহারা বা ভালো সন্তানের জন্যই নয়, নারীরা আরও বহু কারণেই পরকীয়া করতে পারে। সামাজিক স্ট্যাটাস তার মধ্যে একটি। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন বিবাহিত নারী যখন অন্য কোনো পুরুষের সাথে পরকীয়া করে, সেই পুরুষের স্ট্যাটাস, প্রতিপত্তি, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি তার বর্তমান স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি থাকে[২৪২]। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এবং ২০১২ সালের রিপাবালকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী (পরে নিবার্চনী ক্যাম্পেইন থেকে সরে দাঁড়ানো ) ডোনাল্ড ট্রাম্প বছর খানেক আগে এক অপরিচিত মডেল মার্থা মেপেলের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়লে রাতারাতি মার্থা মেপল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। মিডিয়ার পাবলিসিটি তো ছিলই, সাথে সাথে নানা ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ, গণ্যমান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রবেশের অধিকারসহ বিভিন্ন পদমর্যাদা ভোগ করতে থাকেন। বাংলাদেশেও এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন জিনাত মোশারফসহ বহু নারীর সাথে পকীয়ায় মত্ত ছিলেন, তখন সে সমস্ত নারীরাও রাতারাতি বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে গিয়েছিলেন। এ সমস্ত নারীরা এমন সব মহলে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কিংবা সভায় প্রবেশ করতেন অবলীয়ায়, যেগুলোতে সাধারণ মানুষদের জন্য প্রবেশ ছিল অকল্পনীয়। প্রেমের অর্থনীতির বাজারে কোনো কেউকেটা বা বিখ্যাত লোক যখন কোনো পরিচিত নারীর সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়, তখন সে যত অখ্যাতই আগে থাকুক না কেন, মানুষ ভেবে নেয় নারীটি নিশ্চয় ‘স্পেশাল’। সে রাতারাতি চলে আসে আলোচনা আর ক্ষমতার কেন্দ্রে। নারীটি পায় নতুন পরিচিতি, আর সামাজিক এবং বন্ধুমহলে ঘটে তার “স্ট্যাটাসের উত্তরণ”।

যে কারণেই নারী পরকীয়া করুক না কেন, প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ সারা ব্ল্যাফার হার্ডি মনে করেন যে, নারী-পরকীয়ার ব্যাপারটা মানবেতিহাসের সূচনা থেকেই এমনভাবে জড়িত ছিল যে, সেটাকে অস্বীকার করা বোকামিই243। অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন, শিম্পাঞ্জিদের ক্ষেত্রে আমরা জানি সেখানে নারীরা বহুগামী। হার্ডি তার গবেষণাপত্রে শিম্পাঞ্জিদের উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন যে, বহুগামিতার মাধ্যমে নারী শিম্পাজিরা ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে–এক, অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করে সদ্যজাত সন্তানকে কেউ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে হত্যা করবে না, আর দুই সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে গোত্রে এক ধরনের ‘ধোঁয়াশা তৈরি করা; যার ফলে সকল পুরুষ শিম্পাঞ্জিই নিজেকে তার অনাগত সন্তানের পিতা ভেবে নারী এবং শিশুটিকে রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করবে।

হার্ডি মনে করেন শিম্পাঞ্জির জন্য যে ব্যাপারটি সত্য, মানুষের বিবর্তনীয় পথ পরিক্রমাতেও সে ব্যাপারটা কিছুটা হলেও প্রায় একই রকমভাবে সত্য হতে পারে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুষের অণ্ডকোষ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, পুরুষের অপেক্ষাকৃত বড় শুক্রাশয় এটাই ইঙ্গিত করে যে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নারীরা একগামী নয়, বরং বহুগামীই ছিল। একই অধ্যায়ে নারী বহুগামিতার আরও একটিও বড় সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি পুরুষের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কীলকাকৃতি হওয়ার এবং সঙ্গমকালীন সময়ে উপর্যুপরী লিঙ্গাঘাতের মধ্যেও। সঙ্গীর যদি একই সময়ে আর কারো সাথে সঙ্গমের সম্ভাবনা না থাকত তবে এগুলো একটি পুরুষের পুরুষাঙ্গের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শরীরে জায়গা করে নিত না। বহু মানুষের শুক্রাণুর প্রতিযোগিতায় সঙ্গীর গর্ভে নিজের সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিত করতেই এই শারীরিক বৈশিষ্ট আর প্রক্রিয়াগুলো পুরুষের দেহে তৈরি হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আরও দেখেছিলাম যে, দম্পতিদের দীর্ঘদিন আলাদা করে রেখে তারপর সঙ্গমের সুযোগ করে দিলে পুরুষের বীর্য প্রক্ষেপণের হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন পৃথক থাকাকালীন সময়ে স্ত্রীর পরকীয়ার সম্ভাবনার থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারটা ঘটে বলে মনে করা হয়। শুধু পুরুষের দেহে নয়, পরকীয়ার এবং বহুগামিতার বহু আলামত লুকিয়ে আছে নারীর নিজের দেহেও। অর্গাজম বা চরম পুলক এমনি একটি বৈশিষ্ট্য। রবিন বেকার এবং মার্ক বেলিসের যুগান্তকারী একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে যে সমস্ত নারীরা পরকীয়ায় জড়িত থাকে তারা চরম পুলক লাভ করে বেশি এবং তারা পরকীয়ার সময় তাদের স্বামী বা নিয়মিত সঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশি শুক্রাণু যোনিতে ধারণ করে রাখে[২৪৪]। অর্গাজম সংক্রান্ত এ ব্যাপারটিও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এ তো গেল জীববিজ্ঞানের কথা। এর বাইরে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য অনুসন্ধান করলেও আমরা দেখতে পাই মানবসমাজে নারীর কামস্পৃহা কখনোই কম ছিল না। বরং নারীর কামস্পৃহা বেশি বলেই নারীকে ‘ছিনাল’, ‘মাগি’, ‘খানকি, ‘বেশ্যা’, ‘কামুকী’, ‘কামার্ত’, ‘নটিনী’, ‘রাক্ষুসী’ প্রভৃতি নানা শব্দ তৈরি করতে হয়েছে পুরুষতন্ত্রকে, এবং কামুক নারীকে বশীভূত রাখতে তৈরি করেছে নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের দেওয়াল। হিন্দু পুরাণ এবং সাহিত্যে আমরা দেখেছি কীভাবে সুপুরুষ রামচন্দ্রকে দেখে রাবণের বোন সূপর্ণখা কামার্ত হয়ে পড়েছিল, কিংবা মহাভারতে সুঠামদেহী অর্জুনকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েছিল নাগ রাজকন্যা উলুপী, তাকে সরাসরি দিয়েছিল দেহমিলনের প্রস্তাব[২৪৫]—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অভিষেকাৰ্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদান দ্বারা এই অশরন্য অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

মহাভারতের বহু নারী চরিত্রই বহুচারিণী এবং বহুগামিনী। পাঁচ স্বামী নিয়ে ঘর করা দ্রৌপদী তো আছেনই, তার পাশাপাশি সত্যকামের মাতা জবালা, পাণ্ডব জননী কুন্তী থেকে শুরু করে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী, রম্ভা সকলেই ছিলেন বহুপুরুষাসক্ত। কামাসক্ত নারীর উদাহরণ এবং তাদেরকে অবদমনের নানা পদ্ধতি অন্য ধর্মগুলোতেও আছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বহু মুসলিম দেশে আধুনিক যুগেও নারী খৎনা নামের একটি কুৎসিৎ রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা হয়, যাতে নারীর কাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে পুরুষেরা। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাথমিক উৎসগুলো অনুসন্ধান করলেও দেখা যায়, তালমুদিক লেখকেরা স্ত্রীকে কামাসক্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর আদর্শ স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিত সঙ্গমের মাধ্যমে স্ত্রীর কামকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ইতিহাস এবং সভ্যতার এই বিশ্লেষণমূলক উদাহরণগুলো থেকে মনে হয়, নারীর কামাসক্তির ব্যাপারটা পুরুষদের জানা ছিল সবসময়ই। নৃতাত্ত্বিক সারা ব্ল্যাফার হার্ডি সেজন্যই মনে করেন, শিম্পাঞ্জিদের মতো মানুষও যখন বনে জঙ্গলে থাকত, মূলত গাছ গাছালিই ছিল বসতি, তখন শিম্পাঞ্জিদের মতো আমাদের নারীরাও ছিল বহুগামী। তারাও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে বহু পুরুষের সাথে ‘বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করত, তারাও সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করতে চাইতো বেঁচে থাকার এবং নিজ সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনেই। কিন্তু অরণ্য পর্বের পরে যখন মানুষ যখন প্রায় চার মিলিয়ন বছর আগে তৃণভূমিতে নেমে আসে, এবং যুগল বন্ধনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্থ হয়ে যায়, তখন থেকেই নারীর যৌনতাকে অবদমিত করা হয়। আর ব্যাপারটা আরও ত্বরান্বিত হয় মানুষ যখন পৌঁছোয় কৃষিপর্বে, তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন গোত্র। একসময় ওই সম্পদ অধিকারে চলে আসে গোত্রপতিদের; তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী, উদ্ভাবন ঘটে ব্যক্তিগত মালিকানার। সম্পদ যত বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের, পুরুষ সৃষ্টি করে পিতৃতন্ত্রের প্রথা, নারী পরিণত হয় পুরুষের সম্পত্তিতে। আগেই আমরা জেনেছি যেহেতু পিতৃতন্ত্রের মূল লক্ষ্য থাকে ‘সুনিশ্চিত পিতৃত্বে সন্তান উৎপাদন’ সেজন্য, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জৈবিক এবং সামাজিক কারণেই বহুগামী স্ত্রীকে হুমকি হিসেবে দেখা হয়। স্ত্রী বহুগামী হলে তার প্রভাব পড়ে ভূ-স্বামীর জমি-জমা, অর্জিত সম্পত্তিতে, তার সামাজিক পদপর্যাদায়। সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজে আসলে নারীকে যাচাই করা হয় দুটি বৈশিষ্টের নিরিখে এক, নারী তার বাপের বাসা থেকে যৌতুক, ডাউরি প্রভৃতি নিয়ে এসে স্বামীর সম্পত্তিতে কতটা মূল্যমান যোগ করতে পারবে, আর দুই তার শারীরিক সৌন্দর্য আর শরীর-স্বাস্থ্য (গর্ভ) স্বামী এবং তার পরিবারের বীজ বপন এবং তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা উপযুক্ত। তাই দেখা যায় বহু কৃষিভিত্তিক সমাজে পুরুষের বহুগামিতার ব্যাপারে আইনকানুন শিথিল হলেও নারী বহুগামিতাকে সব সময়ই অধিকতর নিন্দনীয়ভাবে দেখা হয়; এমনকি বহুগামী স্ত্রীকে শারীরিক নিগ্রহ এমনকি হত্যা করা হলেও খারাপ চোখে দেয়া হয় না। উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস অববাহিকায় গড়ে উঠা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে জানা যায়, সেখানে সাধারণভাবে মনে করা হতো নারীরা স্বামীর ‘অনুগামী’ থাকবে, তারা চিরকাল থাকবে স্বামীর সাথে একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল। পুরুষেরা কিন্তু তা নয়। তার ছিল বহুগামী। আর পুরুষের বহুগামিতাকে ততটা খারাপ চোখে দেখা হতো না। দেখা হতো মেয়েদেরটাই। যে সসমস্ত স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত না থেকে পরকীয়ায় মত্ত হতো, তাদের নাক কেটে ফেলা হতো। চীন জাপান এবং ভারতের অনেক জায়গাতেই পুরুষের পতিতাবৃত্তি, রক্ষিতা রাখা কিংবা গণিকা সম্ভোগ প্রভৃতিকে ‘এডাল্ট্রি’ হিসেবে গণ্য করা হয় না, কিন্তু বহু জায়গায় এখনও বহুগামী নারীকে বেত্রাঘাত আর পাথর ছুঁড়ে হত্যার বিধান প্রচলিত আছে। এমনকি পশ্চিমেও বিংশ শতাব্দীর আগে নারীদের বহুগামিতার কারণে স্বামীর বা পরিবারের আগ্রাসন থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো শক্ত রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ছিল না। বরং অবাধ্য, বহুগামী আর কামার্ত স্ত্রীকে নিগ্রহ, নির্যাতন আর হত্যাকে পরোক্ষভাবে উদযাপনই করা হতো সামাজিকভাবে। পরবর্তীকালের নারীবাদী আন্দোলন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক আইন কানুনের প্রবর্তন নারীদের এই নিগ্রহ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে।

বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মানব প্রজাতি শতকরা একশ ভাগ একগামিতার জন্য কিংবা শতভাগ বহুগামিতা কোনোটির জন্যই বিবর্তনগতভাবে অভিযোজ্য হয়নি। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা যেমন গরিলাদের মতো হারেম করে চলা আকবর বাদশাহর সন্ধান পাই তেমনি আবার সন্ধান পাই একদ্বারপত্নীক বহু মানুষেরই। এরশাদের মতো লুলপুরুষও আবার সমাজে কম নেই। নারীদের ক্ষেত্রেও মহাভারতের দ্রৌপদি থেকে শুরু করে ক্লিওপেট্রা, কিংবা অধুনা ব্রিটনি স্পিয়ার্স, প্যারিস হিল্টন কিংবা লিজ টেলর পর্যন্ত বহুগামী নারীর সন্ধানও খুঁজলেই পাওয়া যাবে, যেমনি পাওয়া যাবে সীতার মতো কেবল একস্বামী নিয়ে মত্ত কঠোর অনুরাগী স্ত্রীও। পাওয়া যাবে ছল-চাতুরি প্রতারণাপ্রবণ কিংবা কামকাতুরা নারীর দৃষ্টান্তও। সেজন্যই হেলেন ফিশার তাঁর “প্রেমের বিশ্লেষণ” (Anatomy of Love) বই এ লিখেছেন[২৪৬]—

এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যে মেয়েরা যৌনতার ব্যাপারে লাজুক ছিল কিংবা তারা গোপন যৌন অভিযান এড়িয়ে চলে। বরং পুরুষ ও নারী উভয়েই এক মিশ্র প্রজনন কৌশল প্রদর্শন করে; একগামিতা এবং বহুগামিতা দুটোই আমাদের স্বভাবজাত অভ্যাস।

বয়সের দোষ!

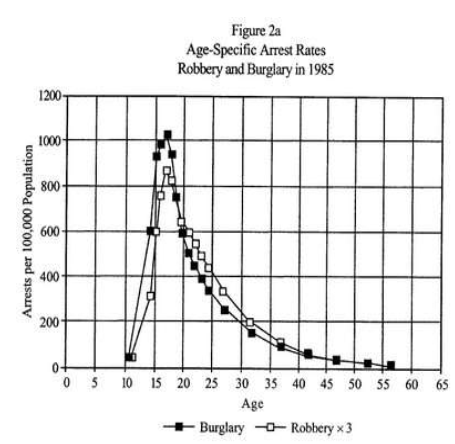

জৈবিকভাবে পুরুষেরা যে নারীদের তুলনায় অধিকতর সহিংস–এটা আমরা আগের বিভিন্ন আলোচনা থেকে জেনেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, পুরুষেরা সব বয়সেই একইরকম সহিংসতা প্রদর্শন করে? না তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ভায়োলেন্স ব্যাপারটা পুরুষদের মধ্যে সার্বজনীন হলেও এর ব্যাপ্তি বয়সের সাথে ওঠানামা করে। যে কোনো দেশেই দেখা গেছে গড়পরতা সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড এবং সহিংসতা পুরুষেরা করে থাকে যখন তাদের বয়স থাকে পনেরো থেকে ঊনত্রিশের মধ্যে[২৪৭]। তারপর যত বয়স বাড়তে থাকে সহিংসতা কমে আসে। এমনকি সিরিয়াল কিলাররাও একটা নির্দিষ্ট বয়েসের পরে সেভাবে আর হত্যা করে না। এর কারণটাও স্পষ্ট। কারণ এই বয়সের পরিসীমাতেই পুরুষেরা রিপ্রোডাক্টিভ কম্পিটিশনের চুড়ায় থাকে। আমেরিকায় করা সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পনেরো বছর বয়সের দিকে যখন ছেলেদের বয়ঃপ্রাপ্তি শুরু হয় তখনই খুন-খারাবির হার বাড়তে থাকে, বিশ বছরের দিকে একদম শীর্ষে পৌঁছায় এবং ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত খুন-খারাবি চলতেই থাকে[২৪৮]। খুন-খারাবির শিকার যারা হন, তারাও বেশি হন বিশ বছর বয়সের দিকেই। দেখা গেছে প্রতি বছরে আমেরিকায় প্রতি এক লক্ষ জনে খুনের হার দশ থেকে চৌদ্দ বছরে যেখানে মাত্র ১.৬, কিন্তু পনেরো থেকে উনিশ বছরের সময় সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ এ, আর বিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সে তা ১৭.৮[২৪৯]। তারপর পঁচিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সের পরিসীমায় তা দাঁড়ায় ১৬.৩; বত্রিশ থেকে চৌত্রিশে ১৩.৯; আর পঁয়ত্রিশউনচল্লিশবছরের মধ্যে ১২। সেজন্যই ডেভিড বাস তার ‘মার্ডারার নেক্সট ডোর’ গ্রন্থে বলেছেন[২৫০],

এই সংখ্যাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষেরা যে সময়টাতে প্রজননগত প্রতিযোগিতার সময়ে প্রবেশ করে, সেই সময়েই খুন-খারাবির প্রকোপ নাটকীয় ভাবে বেড়ে যায়।

আমরা বাংলাদেশে আমাদের বাপ-দাদাদের ঘাড়ত্যাড়া আর রগচটা ছেলেপিলেদের দিকে দেখিয়ে বলতে শুনেছি–”তরুণ বয়স তো, তাই ছেলের রক্ত গরম। দেখবেন বয়স হলে রক্তও ঠান্ডা হয়ে আসবে। উনারা হয়তো চারপাশের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলেন। আসল কারণ হলো, যৌনতার প্রতিযোগিতাসূচক ব্যাপারগুলো যখন কমে আসে, তখন এমনিতেই সহিংসতা আর সেভাবে ব্যবহারে প্রকাশিত হয় না। এটাকেই হয়তো চলতি কথায় “রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বলে ভেবে নেওয়া হয়।

ব্যাপারগুলো ‘কমন সেন্স’ হিসেবে জানা ছিল অনেক আগে থেকেই কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞান রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে কোনো গবেষণা ছিল না। ১৯৮৩ সালে দুই গবেষক ট্রাভিস হির্শি এবং মাইকেল গডফ্রেসন “Age and Explanation of Crime” নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখালেন বয়স এবং অপরাধপ্রবণতার এই ধারাটি সংস্কৃতি নির্বিশেষে একইরকম পাওয়া যচ্ছে[২৫১]। অর্থাৎ, যে কোনো সংস্কৃতিতেই দেখা যায় বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই পুরুষদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছায় যৌবনের প্রারম্ভে, বিশ থেকে ত্রিশের দশকের সময়টায় তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর মধ্যবয়সে তা আনুভূমিক হয়ে যায়। নীচের রেখচিত্রটি দেখলে ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে–

Figure 2a Age-Specific Arrest Rates Robbery and Burglary in 1985 Arrests per 100,000 Population

দু-চারটি ক্ষেত্রে এই গ্রাফের ব্যতিক্রম পাওয়া গেলেও সার্বজনীনভাবে এই গ্রাফের গড়নের সাথে প্রায় সকল অপরাধ-বিশেষজ্ঞই এখন একমত পোষণ করেন[২৫২,২৫৩]।

অপরাধপ্রবণতা আর প্রতিভা কি তবে এক সূত্রে গাঁথা?

এই অংশের শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠবেন। কোথায় অপরাধপ্রবণতা আর কোথায় প্রতিভা! কোথায় বাগেরহাট আর কোথায় সদরঘাট! কিন্তু বাগেরহাট থেকে সদরঘাট যাওয়ার রাস্তা যেমন একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়, তেমনি অনেক গবেষক মনে করেন অপরাধপ্রবণতার সাথেও প্রতিভার একটা অলিখিত সম্পর্কও পাওয়া যাবে একটু নিবিষ্ট মনে খুঁজলেই। আগের অংশেই অপরাধ প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই পুরুষদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকে, আর তা একেবারে শীর্ষে পৌঁছায়। যৌবনের প্রারম্ভে, বিশ থেকে ত্রিশের দশকের সময়টায় তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে, আর মধ্যবয়সে তা আনুভূমিক হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন ঠিক একই ধারা পাওয়া যাচ্ছে বয়স এবং মানব প্রতিভার মধ্যেও। বিভিন্ন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পীদের জীবনী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অধিকাংশরই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে যৌবনের প্রারম্ভেই, আর যৌবনের শেষ হতে না হতেই অতিদ্রুত প্রতিভার মৃত্যু ঘটে যায়। আসলে বয়স হলে প্রতিভাধরদের মাথা যে আগের মতো কাজ করে না, এর অনেক উদাহরণই তুলে ধরা যায়। পল ম্যাকার্টনি সেই কবে বিটলসের সময় জনপ্রিয় ছিলেন, ব্যতিক্রমধর্মী বহু গান লিখে সংগীতপিপাসুদের পাগল করে দিয়েছিলেন ষাট-সত্তুরের দশকে। অবধারিতভাবে তিনি তখন ছিলেন যৌবনের প্রারম্ভে। তার পর বহু বছর পার হয়েছে, গঙ্গা যমুনা। দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেছে, তিনি একটিও ‘জনপ্রিয় সংগীত’ দর্শকদের জন্য লিখতে পারেননি। তার অধিকাংশ সময় এখন নাকি ছবি আঁকাতেই কেটে যায়। বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ, আলোর বিচ্ছুরণসহ তার সফল এবং বিখ্যাত আবিষ্কারগুলো তরুণ বয়সেই করে ফেলেছিলেন। আরও পরিষ্কার করে বললে তার ২৪ বছর বয়সের মধ্যেই। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবনীর দিকে তাকাই। তার প্রায় সবগুলো আবিষ্কারই হয়েছে তাঁর ‘বিস্ময় বছর’ যাকে আমরা অভিহিত করি Annus Mirabilis হিসেবে সেই বছরটিকে কেন্দ্র করে। সে বছরের প্রথমভাগে আইনস্টাইন প্রকাশ করেছিলেন ব্রাউনীয় গতির উপর একটা গবেষণাপত্র যেটি সে সময় দিয়েছিল অণুর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ, বানিয়েছিলেন আলোর কনিকা বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আর সে সময়েই প্রকাশ করেছিলেন সবচাইতে জনপ্রিয় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি (Special Theory of relativity)। তার বিখ্যাত সমীকরণ E=mc সেসময় বাজারে এসেছিল একটি অতিরিক্ত (সংযোজনী) তিন পৃষ্ঠার পেপার হিসেবে। একটি পেপারের জন্য আবার পরবর্তীতে পেয়েছিলেন নোবেল। তখন তার বয়স চল্লিশও পেরোয়নি। মূলত সার্বিক অপেক্ষিক তত্ত্ব (General Theory of Relativity) আবিষ্কারের পর আইনস্টাইন আরও পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন কিন্তু আর কোনো বড় ধরনের আবিষ্কার করতে পারেননি। মূলত মধ্যবয়স থেকে শুরু করে বার্ধক্যের পুরোটা সময় জুড়েই আইনস্টাইন চেষ্টা করেছেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে অসম্পূর্ণ বাঁ ভুল প্রমাণ করতে আর প্রকৃতি জগতের বলগুলোকে একটিমাত্র সুতায় গাঁথতে। তার সেই উচ্চাভিলাসী চেষ্টা কিন্তু সফল হয়নি। বরং জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের মূল ধারার গবেষণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ‘নিঃসঙ্গ গ্রহচারী’তে পরিণত হন[২৫৪]। বিজ্ঞানীদের প্রতিভা আর বয়সের সম্পর্ক নিয়ে আইনস্টাইন নিজেই করে গেছেন মজার এক উক্তি[২৫৫]—

যে ব্যক্তি ত্রিশ বছর বয়সের আগে বিজ্ঞানে কোনো অবদান রাখতে পারেনি, সে আর কখনোই পারবে না।

আইনস্টাইনের এই উক্তির সত্যতা আমরা পাই শুধু তার নিজের জীবনেই নয় পাশাপাশি বহু প্রতিভাধরদের জীবনেই। গণিত এবং পদার্থিবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোকে বহুদিন ধরেই ‘ইয়ং ম্যান্স গেম’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে২৫৬][। গণিতবিদ জন ফন নিউম্যান গণিতে যে অবিস্মরণীয় অবদানগুলো রেখে গেছেন, তার প্রায় সবগুলোই ২৫ বছর বয়সের মধ্যে। এর পর থেকে শুরু হয়েছিল মূলত প্রতিভার পতন[২৫৭]। জেমস ওয়াটসন যে ডিএনএ তথা যুগল সর্পিলের রহস্যভেদ করার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তিনিও তা করেছিলেন ২৫ বছর বয়সে (সেই আবিষ্কারটির জন্য ওয়াটসন পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তারপর থেকে যত দিন গেছে তার ক্যারিয়ারে আর কোনো সফলতার পালক যোগ করতে পারেননি। এধরনের অনেক উদাহরণই দেয়া যায়। বিল গেটস তরুণ বয়সে ‘কম্পিউটার উইজার্ড’ বালক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, আজকে প্রৌঢ় বয়সে তিনি হাতে কলমে প্রোগ্রামিং টোগ্রামিং বাদ দিয়ে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করছেন।

বিভিন্ন সময়ে গবেষকেরা বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বয়স এবং তাদের জীবনের সাফল্যমণ্ডিত স্বর্ণালি সময়গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এইচ. সি. লেহমান ১৯৫৩ সালেই তার একটি গবেষণায় দেখিয়েছিলেন দুনিয়ার অধিকাংশ সফল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোই মূলত তরুণ বিজ্ঞানীরা করেছিলেন, বয়স্ক বিজ্ঞানীরা নয়[২৫৮]।

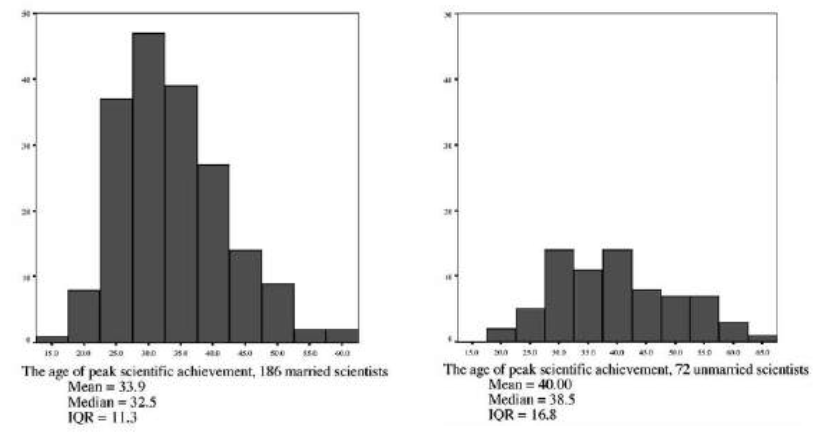

অধ্যাপক কানাজাওয়া তার ফলাফল সম্পর্কে গবেষণাপত্রে বলেছেন এভাবে[১৬১]–

Fig presents the distribution of the peak age among the 280 scientists in my sample. It is apparent from the histogram that scientific productivity indeed fades very rapidly with age. Nearly a quarter (23.6%) of all scientists makes their most significant contribution in their career during the five years around age 30. Two-thirds (65.0%) will have made their most significant contributions before their mid-thirties; 80% will have done so before their early forties.

বয়সের সাথে প্রতিভার প্যাটার্নটি শুধু বিজ্ঞানে নয়, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত কিংবা খেলাধুলার ক্ষেত্রগুলোতেও একই রকম পাওয়া গেছে। যদিওও সাহিত্যের সাথে হার্ডকোর গণিত/বিজ্ঞানের একটু পার্থক্য আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বহু সাহিত্যিকদেরই প্রতিভার চূড়া স্পর্শ করে মধ্যবয়সে এসে (৪০ থেকে ৫০ বছর বয়েসের মধ্যে) এবং অধিকাংশ সাহিত্যিকেরাই অল্প বয়সে ফুরিয়ে যান না, বরং বহুদিন ধরে সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন[২৬২]। রবীন্দ্রনাথ তার বার্ধক্যে এসেও অবলীলায় কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস লিখেছেন তরুণ-সাহিত্যিকদের সাথে পাল্লা দিয়ে। শওকত ওসমান, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমানসহ অনেকেই থাকবেন। উদাহরণে। পাশ্চাত্যেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। মার্ক টোয়েন কিংবা আলফ্রেড হিচককের মতো সাহিত্যিক কিংবা শিল্পীরা জীবনের প্রান্তসীমাতে এসেও আমাদের জন্য অসাধারণ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছেন। অবশ্য বিপরীত উদাহরণও খুঁজলে পাওয়া যাবে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মাত্র ২১ বছর বয়সে অকাল প্রয়াণের আগেই তার সমস্ত ক্ষুরধার কবিতাগুলো লিখে ফেলেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার বিদ্রোহী কবিতাটি লেখেন তার মাত্র ২৩ বছর বয়সে। আসলে নজরুলের সকল সাহিত্যকর্মই তরুণ বয়সের প্রতিভার বিচ্ছুরণ। ১৯৪২ সালে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হবার পরে পরবর্তী দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কোনো সাহিত্যচর্চা করতে পারেননি, বরং একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন, এবং সেভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিমেও এ ধরনের উদাহরণ আছে। প্রথম জীবনে অত্যন্ত সফল সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রতিভার স্ফুরণ আর সেভাবে দেখা যায়নি। এমনি একজন আমেরিকান সাহিত্যিক ছিলেন জে. ডি, স্যালিঙ্গার (J. D. Salinger), যিনি তরুণ বয়সে The Catcher in the Rye উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ তিন দশক ধরে আক্ষরিক অর্থে কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিচ্ছিন্নভাবে ফলাফল যা-ই পাওয়া যাক না কেন, গড়পড়তা রেখচিত্রের আকার এবং ট্রেন্ড মোটামুটি একইরকম পাওয়া গেছে। সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর এবং সাহিত্যিকদের বয়স-প্রতিভার তুলনামুলক রেখচিত্র নীচে দেওয়া হলো–

উপরের রেখচিত্রগুলো নিয়ে খুব বেশি জটিল আলোচনায় না ঢুকেও কেবল সাদা চোখেই বলে দেয়া যায় যে, বয়স-অপরাধ রেখচিত্রের (age-crime curve) সাথে বয়স প্রতিভা রেখচিত্রের (age-genius curve) অদ্ভুত ধরনের মিল পাওয়া যাচ্ছে। দুটোর ক্ষেত্রেই দেখা যায় মূলত বয়ঃসন্ধির পর থেকেই গড়পড়তা এ বৈশিষ্ট্যগুলোর স্ফুরণ ঘটতে থাকে, শীর্ষে পৌঁছয় যৌবনের প্রারম্ভে, আর মধ্যবয়সের পর থেকে তা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। হয়তো সাধারণ পাঠকদের কাছে পুরো ব্যাপারটি কাকতালীয় মনে হতে পারে, কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন জৈববৈজ্ঞানিক কারণেই এদের মধ্যে একটা অলিখিত সম্পর্ক থেকে যায়।

আমরা আগের আলোচনা থেকে কিছুটা আলামত পেয়েছি যে, বয়ঃসন্ধি বা পিউবার্টির সময় থেকেই সবার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে, তারা অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, কারো কারো মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, কারো বা মধ্যে প্রতিভা। জৈবিকভাবে চিন্তা করলে, বয়ঃসন্ধির আগে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কোনো প্রজননগত উপযোগিতা নেই। কারণ সেই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে প্রজননগত সফলতায় স্থানান্তরিত করা সেই সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল স্পর্শ করার সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক অভিব্যক্তিগুলো যেন ধাবমান অশ্বের মতোই দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। যখন থেকে দেহ সর্বপোরি প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে তখন থেকেই প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র (সেটা সহিংসতাই হোক, অথবা হোক বিশেষ দিকে প্রতিভাময় দীপ্তি) স্ফুরিত হতে থাকে তীব্র বেগে। মধ্যবয়সের পর সেই আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে আসে জৈবিক নিয়মেই। অর্থাৎ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী[২৬৩]–