আমি এ বইয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের নতুন বিজ্ঞানের শাখাটির সাথে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হতে পারলাম বলা মুশকিল। বিচারের ব্যাপারটা পাঠকদের কাছেই ছেড়ে দিতে চাই; তবে আমি যা করতে চেয়েছি তা হলো–আলোচনার একটা সূচনা। আর সেই আলোচনার সূত্র ধরেই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো পাঠকদের সামনে নিয়ে আসার প্রয়াস পেয়েছি যথাসম্ভব নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে। কিছু কিছু ব্যাপার বিতর্কিত মনে হতে পারে, মনে হতে পারে এখনও প্রমাণিত কোনো বিষয় নয়। আমি তারপরও চেষ্টা করেছি বৈজ্ঞানিক সাময়িকী এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের (যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) লেখা থেকে সর্বাধুনিক তথ্যগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠকদের সামনে হাজির করতে। প্রান্তিক গবেষণালব্ধ জিনিস গ্রন্থাকারে সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে হাজির করলে একটা ভয় সবসময়ই থাকে যে, পরবর্তীতে অনেক কিছুই ভুল হয়ে যেতে পারে। তারপরও এই প্রান্তিক জ্ঞানগুলো আমাদের জন্য জরুরি। অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার ‘হাউ মাইন্ড ওয়ার্ল’ বইয়ের ভুমিকায় যেমনিভাবে বলেছিলেন–”Every idea in the book may turn out to be wrong, but that would be progress, because our old ideas were too vapid to be wrong!’– আমিও সেকথাই বলার চেষ্টা করব। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন শাখা। নতুন জিনিস নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর কিছু প্রান্তিক অনুমান যদি ভুলও হয়, সেটাই হবে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের জন্য প্রগ্রেস’। আর সেই সংঘাত সংঘর্ষ থেকেই ঘটবে হবে নতুন অজানা জ্ঞানের উত্তরণ।

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলেনি

বিবর্তন মনোবিজ্ঞান কোনো আলাদিনের প্রদীপনয়, তাই এটি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। যদিও মানবসমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্নের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত সফল অবদান রেখেছে বিবর্তন মনোবিজ্ঞান, কিন্তু আবার সেই সাথে উন্মুক্ত করেছে অজস্র প্রশ্নের ঝাঁপিও। একটি সার্থক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধরনই এমন। একটি সার্থক বৈজ্ঞানিক ধারণা কিংবা তত্ত্ব কেবল সমস্যার সমাধানই করে না, সেই সাথে জন্ম দেয় অনেক আকর্ষণীয় প্রশ্নেরও। বিগ ব্যাঙের ধারণা, আপেক্ষিক তত্ত্বের ধারণা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যাই কেবল সমাধান করেনি, তারা জন্ম দিয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও। ভবিষ্যত বিজ্ঞানীরা সেই সব প্রশ্নের সমাধান বের করবেন। কিন্তু তাদের সমাধানও নিঃসন্দেহে জন্ম দিবে অনেক আকর্ষণীয় প্রশ্নের, যেগুলো হবে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার অমূল্য খোরাক। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানও সেই পথেই এগুচ্ছে, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, আবার সূচনা করছে আরও বিস্তৃত কিছু প্রশ্নের প্রেক্ষাপটও।

১৯৯৪ সালে রবার্ট রাইটসের রচিত ‘মরাল এনিম্যাল’ বইটি বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের উপর লেখা অন্যতম একটি ক্লাসিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত[৩১১]। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিশ্লেষণ করার পরেও বইটির পরিশিষ্টে এসে রাইটস স্বীকার করেছেন যে, বিবর্তন মনোবিজ্ঞান ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। রাইটসের তৈরি করা ছয়টি প্রশ্ন ছিল এরকম–

১. কেন মানবসমাজে সমকামিতার অস্তিত্ব রয়েছে?

২. কেন ভাই-বোনেরা (এমনকি যমজ সন্তানেরাও) একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করে?

৩. কেন অভিভাবকেরা অনেক সময়েই কম সন্তান নেন, এমনকি নিঃসন্তান থাকাকেও শ্রেয় মনে করেন?

৪. কেন মানুষ আত্মহত্যা করে?

৫. কেন মানুষ তার সন্তানকে হত্যা করে?

৬. কেন সৈন্যরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়?

রাইটস এ প্রশ্নগুলো করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তারপর থেকে (যখন ২০১১ সালে এ বইটি লিখছি) প্রায় ১৭ বছর পার হয়ে গেছে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের গবেষণাও এর মধ্যে এগিয়েছে অনেক। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই উত্তর মিলেছে, যদিও কোন কোন ব্যাপার এখন রয়ে গেছে রহস্যের বাতাবরণেই। সমকামিতার ব্যাপারটি দিয়েই শুরু করা যাক।

কেন মানবসমাজে সমকামিতার অস্তিত্ব রয়েছে?

১৯৯৪ সালে রাইটস সমকামিতার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বলে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু তার বইটি প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমকামিতার জৈববৈজ্ঞানিক উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু অগ্রগতি সাধন করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করে[৩১২]। আমি নিজেও সমকামিতার বিবর্তনীয় উৎস অনুসন্ধান করে একটি বই লিখেছি–’সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান’ শিরোনামে[৩১৩]। বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়টির নামই ছিল “বিবর্তনের দৃষ্টিতে সমকামিতা’। অধ্যায়টির ‘ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব কি সমকামিতাকে ব্যখ্যা করতে পারে? শিরোনামের একটি অংশে বিবর্তন তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামী প্রবৃত্তিকে ব্যখ্যা করার এবং এ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণাগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। যেমন, মানুষের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালমাস নামে একটি অঙ্গ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানী সিমন লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালমাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমকামীদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়। আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক তথাকথিত ‘গে জিন’ সংক্রান্ত গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন[৩১৪] শুধু তাই নয়, ডিন হ্যামারের গবেষণা থেলে জানা গেছে, সমকামী প্রবণতা খুব সম্ভবত মায়ের দিক থেকেই জেনেটিকভাবে প্রবাহিত হয়[৩১৫]। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও বেরিয়ে এসেছে, যে জেনেটিক প্রভাব মেয়েদের উর্বরা শক্তি বাড়ায় সেই একই জিন আবার ছেলেদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা ছড়িয়ে দেয় বিবর্তনের উপজাত হিসেবে[৩১৬]। তার মানে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতার অস্তিত্বের রহস্য হয়তো খুব একটা জটিল কিছু নয়, যার ব্যাখ্যা ডীন হ্যামার দিয়েছেন সহজ একটি বাক্যে[৩১৭]—

The answer is remarkably simple : the same gene that causes men to like men, also causes women to like men, and as a result to have more children

যদিও এ সংক্রান্ত গবেষণার বেশ কিছু জায়গা এখনও বিতর্কিত এবং অমীমাংসীত, কিন্তু তারপরেও সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে রহস্যের জট ক্রমশ খুলে যাচ্ছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

কেন ভাই-বোনেরা (এমনকি যমজ সন্তানেরাও) একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করে?

রাইটসের দ্বিতীয় প্রশ্নটি সন্তানেরা একই জেনেটিক উৎস থেকে আসার পরেও কেন ভিন্ন আচরণ করে–এটিও ১৯৯৪ সালে ছিল একেবারেই অমীমাংসিত একটি প্রশ্ন। কিন্তু এখন এ প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই জানা হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত ফ্র্যাঙ্ক জে, সালওয়ের লেখা ‘বিদ্রোহের জন্য জন্ম’[৩১৮] (১৯৯৪) এবং পরবর্তীতে জুডিথ হ্যারিসের লেখা ‘পরিবেশ অনুজ্ঞা– ‘কেন সন্তানেরা তাদের মতো করেই বেড়ে উঠে’[৩১৯] (২০০৯) শিরোনামের বই দুটো এ ব্যাপারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সালওয়ে তার বইয়ে দেখিয়েছেন, ‘পিতা মাতার চোখে সব সন্তানই সমান’–এই আপ্তবাক্য খুব সাধারণভাবে সমাজে আউড়ে যাওয়া হলেও জৈবিকভাবে ব্যাপারটি কিন্তু এত সরল নয়। প্রথম সন্তান আগে জন্মানোর ফলশ্রুতিতে পিতামাতার যত্ন (parental care) অনেক বেশি উপভোগ করে, তার পরবর্তী ভাই বোনদের তুলনায়। অর্থাৎ অগ্রজের সম্পদের আহরণ এবং ব্যাবহারের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই অনুজদের চেয়ে বেশি হয়। তার প্রভাব পড়ে অগ্রজ-অনুজের অর্জিত ব্যবহারে। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় বড় সন্তানেরা হয় বাধ্য এবং অনুগত; সংসারের হাল ধরার জন্য কিংবা সংসারের ভিত্তি হিসেবে সবার বড় ছেলে বা মেয়ের উপরেই বাবা মা বেশি নির্ভর করেন, আর অন্যদিকে সহজাত কারণেই পরবর্তী সন্তানদের থেকে বাবা মার একটা অলিখিত দূরত্ব এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। আর সেজন্য প্রথম সন্তান সময়ের সাথে সাথে সাধারণত প্রথাগত, এবং সব দিক রক্ষা করে চলা সমঝদার ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং একই সংসারের পরবর্তী সন্তানদের অনেকে হয়ে উঠে ‘বিদ্রোহী’। সালওয়ে তার বইয়ে ইতিহাস থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে এনে দেখিয়েছেন সংসারের প্রথম সন্তান আত্ম প্রকাশ করেছে পুরনো রীতি বা প্রথা মানা ‘কনজারভেটিভ ভ্যানগার্ড হিসেবে, অন্যদিকে বিভিন্ন নতুন বিপ্লবের কিংবা সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন সংসারের অনুজ সন্তানেরা। কাজেই একই জেনেটিক উৎস থেকে আসা সত্ত্বেও কেবল জন্মের ক্রমের পার্থক্যের কারণে কালক্রমে বিভিন্ন সন্তানের ভিন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়।

অন্যদিকে জুডিথ হ্যারিস তার পরিবেশ অনুজ্ঞা–কেন সন্তানেরা তাদের মতো করেই বেড়ে উঠে’ নামক বইয়ে ‘সন্তানের বেড়ে উঠার পেছনে পিতামাতাই কেবল দায়ী’সামাজিকভাবে প্রচলিত ধারণাটি পদ্ধতিগতভাবে খণ্ডন করেছেন। হ্যারিসের মতো হলো শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে পিতামাতার দেয়া বাড়ির পরিবেশের চেয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গী সাথীদের পরিবেশই জোরালো ভূমিকা রাখে। পিতামাতার দেয়া পরিবেশ যা একটি শিশু অন্য ভাইবোনদের সাথে মিলিতভাবে উপভোগ করে, তাকে বলা হয় বণ্টিত পরিবেশ (shared environment), আর স্কুলে, আড্ডায়, খেলার মাঠে কিংবা মহল্লা এবং অন্যত্র সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকে যে পরিবেশ শিশুটি পেয়ে থাকে তাকে বলে অবণ্টিত পরিবেশ (non shared environment)। হ্যারিসের মতে শিশুটির মানসজগৎ তৈরিতে বণ্টিত পরিবেশের চেয়ে অবণ্টিত পরিবেশই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। হ্যারিসের বইটি স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিবিদ এবং সমাজবিদদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হলেও আচরণ বংশগতিবিদ্যা থেকে পাওয়া বেশ কিছু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল হ্যারিসের অনুকূলেই গিয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন[৩২০]। অবণ্টিত পরিবেশ অনেক সময়ই যে বণ্টিত পরিবেশের চেয়ে বড় হয়ে যায় তা আমার জীবনেই স্পষ্ট। আমার নিজের জীবনের দিকে তাকালে এখন মনে হয় মানস জগত গঠনে আমি মনে করি আমার বাবা মার দেয়া পরিবেশের চেয়ে বাইরের পরিবেশের অবদানই বেশি ছিল। একটা ছোট উদাহরণ দেই। আমার মা বড় হয়েছিলেন কুমিল্লায়, আর আমার বাবা দিনাজপুরে। বাসায় গ্রাম থেকে আত্মীয় স্বজন যে কম আসতেন তা নয়। অথচ আমার উচ্চারণে কুমিল্লা বা দিনাজপুরের কোনো ছোঁয়া ছিল না কখনোই। আমি ঢাকায় বড় হবার কারণে, এবং স্কুলে বাসায় আড্ডায় ঢাকার বন্ধুদের সাথেই মেলামেশার কারণে সেই ভাষাটিই আমি রপ্ত করে ফেলেছিলাম ছোটবেলা থেকে। আমার স্ত্রী বন্যারও তাই। বন্যার বাবার কথায় ময়মনসিংহের টান থাকলেও বন্যার সেটা ছিল না। এ ব্যাপারগুলো সবাই মোটামুটি জানেন–ভাষা উচ্চারণ বাচনভঙ্গির ব্যাপারগুলো মানুষ অভিভাবকদের থেকে শেখে না, শেখে কাছের বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশা করে। এ ব্যাপারটা আরও ভালো করে আমি বুঝেছি আমাদের মেয়ে তৃষার ক্ষেত্রে। আমেরিকায় বড় হবার কারণে তৃষা ছোটবেলা থেকেই পরিষ্কার আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে, আমাদের মতো বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসী অভিভাবকদের উচ্চারণগত সীমাবদ্ধতাকে এক ফুঁ দিয়ে অতিক্রম করেই।

হ্যারিস মনে করেন, শিশুদের এই ভাষা এবং বাচনভঙ্গি শেখার ব্যাপারে যেটা সত্য, সেই সত্যতা আছে প্রায় সবকিছুতেই। এই অবণ্টিত পরিবেশ বা ‘নন-শেয়ার্ড এনভায়রনমেন্ট’ হচ্ছে আরেকটি কারণ, যার ফলে আমরা বুঝতে পারি ছেলেমেয়ারা একই পারিবারিক পরিবেশে বড় হবার পরেও কেন তারা চিন্তায় চেতনায় প্রায়শই ভিন্নতর হয়ে থাকে। অবশ্য মিডিয়ায় যেভাবে হ্যারিসের বইয়ের সমালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে হ্যারিস সন্তানের পরিচর্যায় পিতামাতার ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। পিতামাতার ভূমিকা অবশ্যই আছে, এবং সেটি কেবল বাসার পরিবেশের জন্য নয়, সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক কারণেও। শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকেই শতভাগ জিন পেয়ে থাকে। জেনেটিক তথ্য হিসেবে পিতামাতার কাছ থেকে যে তথ্য সে পেয়ে থাকে তা জৈবিক কারণেই তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হ্যারিস যেটা বলতে চেয়েছেন, তা হলো পিতামাতা যে অবণ্টিত পরিবেশ তার সন্তানদের জন্য বরাদ্দ করেন, তার চেয়ে শিশুটি যে অবণ্টিত পরিবেশ খুঁজে পায় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে বেশি।

কেন মানুষ নিঃসন্তান থাকতে চায়? কেন মানুষ আত্মহত্যা করে?

রাইসের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নটি অবশ্য বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও অমীমাংসিত রহস্য। মানুষ কেন অনেক ক্ষেত্রে নিঃসন্তান থাকতে চায় কিছু ক্ষেত্রে বংশাণুগত আচরণ, কিছু ক্ষেত্রে গেম থিওরির আলোকে সম্পদ বনাম সন্তানের রেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব করা হলেও আমার কাছে কোনটিকেই খুব একটা যুৎসই কিছু মনে হয়নি। এটা ঠিক, অনেক সময়ই ‘সন্তান মানুষ করার’ বিশাল খরচের কথা ভেবে পিতা মাতারা অনেক সময়ই সন্তান নেন না, কিন্তু এটাকে নিঃসন্তান থাকার সঠিক কারণ মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, যে সমস্ত দেশে প্রাচুর্য তুলনামূলকভাবে বেশি যেমন পশ্চিমের দেশগুলোতে সেখানেই বরং জন্মহার কম, কোনো কোনো দেশে একেবারেই ঋণাত্মক। সে সব দেশেই নিঃসন্তান দম্পতির সংখ্যা বেশি। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশেই শিশু জন্মহার অত্যধিক। সম্পদ এবং খরচের ব্যাপারটা মুখ্য হলে ব্যাপারটা উলটো হবার কথা ছিল। অঢেল প্রতিপত্তি থাকার পরেও কেন মানুষ নিঃসন্তান থাকতে ভালোবাসে, কিংবা কেন ক্ষেত্র বিশেষে নিজ সন্তানকে হত্যা করে, কিংবা কখনো নিজেও আত্মহত্যা করে–এগুলোর কোনো বিবর্তনীয় সমাধান নেই, কিংবা থাকলেও আমাদের জানা নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে, এগুলো সবই খুব চরম কিছু নমুনার উদাহরণ, জনপুঞ্জ টিকে থাকতে হলে এগুলো কখনোই মূল স্রোতধারা হয়ে উঠবে না। আর আমরা তো দেখেছিই বিবর্তনে সমকামিতার ট্রেন্ডসহ নানা ধরনের প্রকারণগত ভিন্নতা থাকেই, এগুলো কিছু না কিছু থাকবেই, তবে কম হারে।

কেন মানুষ তার সন্তানকে হত্যা করে?

রাইসের পঞ্চম প্রশ্নটি কেন তিনি তার বইয়ে রেখেছিলেন, সেটা আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়। মার্টিন ড্যালি এবং মার্গো উইলসন ১৯৮৮ সালে তাদের লেখা ‘হোমিসাইড’ বইয়ে এর সমাধান হাজির করেছিলেন[৩২১]। আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি বইয়ের ষষ্ঠ জীবন মানে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা(অধ্যায়ের ‘কেন সিন্ডারেলার গল্প কম বেশি সব সংস্কৃতিতেই ছড়িয়ে আছে?” অংশে। কেন মানুষ তার সন্তানকে হত্যা করে?” এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে ‘খুব বেশি আসলে করে না। শিশু অত্যাচার এবং হত্যা আসলে জৈব অভিভাবকের চেয়ে সৎ অভিভাবকদের দ্বারাই বেশি হয়। অনগ্রসর সমাজে তো বটেই এমনকি আমেরিকা, ক্যানাডার মতো দেশেও স্টেপ প্যারেন্টদের অত্যাচার জৈব অভিভাবকদের অত্যাচারের চেয়ে বহুগুণ বেশি পাওয়া গেছে। আসলে বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে তাই পাওয়ার কথা। জৈব অভিভাবকেরা তাদের জেনেটিক সন্তানকে খুব কমই নির্যাতন বা হত্যা করে, কারণ তারা সহজাত কারণেই নিজস্ব জিনপুল তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের চেয়ে রক্ষায় সচেষ্ট হয় বেশি, কিন্তু সৎঅভিভাবকদের ক্ষেত্রে যেহেতু সেটি জেনেটিক নয়, বরং অনেকাংশেই সামাজিকভাবে আরোপিত, সেখানে নির্যাতনের মাত্রা অধিকতর বেশি পাওয়া যায়। তারপরেও কিছু ক্ষেত্রে জৈবিক অভিভাবকেরা যে নিজ সন্তানকে হত্যা করে। সেটা ড্যালি এবং উইলসন ব্যাখ্যা করেছেন, ‘পার্থক্যসূচক অবিভাবকত্বীয় উৎকণ্ঠা’র (discriminative parental solicitude) নিরিখে। কেবল পুরুষেরাই শিশু সন্তানকে হত্যা করে নয়, সারা বাফার হার্ডি তার প্রকৃতি মাতা’ বইয়ে দেখিয়েছেন বর্ধিত প্রজননগত কৌশলের (greater reproductive strategy) কারণে একটি নারীও আপন সন্তানকে হত্যা করতে পারে22। পরকীয়া এমনি একটি বর্ধিত প্রজননগত কৌশল, যার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে অনেক নারীর মধ্যেই। পরকীয়ার কারণে আয়শা হুমায়রা তার নিজের সন্তান সামিউলকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি এবং তার প্রেমিক আরিফ মিলে হত্যা করেছিলেন তার শিশুপুত্রকে। সম্প্রতি আমেরিকায় কেলি অ্যান্থনিকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার মা কেসি অ্যান্থনিকে। প্রমাণের অভাবে কেসি খুনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও এ নিয়ে সাড়া আমেরিকায় বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। নিজের প্রজননগত সফলতা বজায় রাখতে বহু পিতা মাতাই শিশু সন্তানকে হত্যা করেছেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ অজস্র। ঠিক একই কারণে সামাজিক কাঠামো বজায় রাখতে সঠিক শাস্তির ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করতে হয়েছে মানুষকেই।

কেন সৈন্যরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়?

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণোৎসর্গ করেছিল, বাংলাদেশ নামের আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ হয়ে উঠে স্বাভাবিক ঘটনা, দেশের মানুষ তখন প্রিয় মাতৃভূমির জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সামগ্রিকভাবে জনগণের অংশগ্রহণের কথা না হয় বাদই দেই, একটি দেশের সৈন্যবাহিনীকে তৈরিই করা হয় এভাবে যেন তারা দেশের প্রয়োজনে যে কোনো সময় যুদ্ধ করতে পারে, দরকার হলে প্রাণ দিতে পারে। আমেরিকার সৈন্যরা কেবল নিজের দেশ রক্ষায় প্রাণ দেয় না, প্রাণ দেয় রাষ্ট্রপতির হুকুম তামিল করে অন্যদেশ আক্রমণ করেও। ইরাক, আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে কম সৈন্যহানি ঘটেনি আমেরিকার। কেন সৈন্যরা দেশের জন্য প্রাণ দেয়? কেন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে? এগুলো সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো বিবর্তনীয় অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসবে না; সে আশা করাও হয়তো বোকামি। তারপরেও সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় বেশ কিছু তাৎপর্যময় দিক উঠে এসেছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত সৈন্যদের অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই খুব উঁচু মূল্য দেয়া হয়, সেটা যে কোনো দেশেই। যুদ্ধের ময়দানে সাহসের সাথে প্রাণোৎসর্গ করে ‘বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব বাংলাদেশে যারা পেয়েছেন সে রকম খেতাব বেসরকারীভাবে আর কেউ পাননি, পাবেনও না আর কখনো। যুদ্ধে যে সৈন্যরা নিহত হন, তাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব অনেকাংশেই রাষ্ট্র থেকে নেওয়া হয়। আমেরিকাতেও যুদ্ধফেরত সৈন্যদের সম্মান দিয়ে বরণ করা হয়, যুদ্ধাহত সৈনিকদের আজীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র, আর যুদ্ধে কোনো সৈন্য নিহত হলে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে তার পরিবার অর্জন করে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব, বিধবা স্ত্রী এবং শিশুদের জন্য থাকে রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণের সার্বিক ব্যবস্থা। আমরা এমন কোনো সভ্য রাষ্ট্রের কথা জানি না, যেখানে দেশের জন্য প্রাণ দেয়া মানুষকে সম্মান করা হয় না। মানুষ যখন শিকারি সংগ্রাহক পরিস্থিতিতে বাস করত, তখন যে সকল সুদক্ষ সৈন্যরা গোত্রে বাড়তি নিরাপত্তা দিতে পারত, কিংবা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাস্ত করতে পারত, তারা অবধারিতভাবে পেত গোত্ৰাধিপতির তরফ থেকে পুরস্কার, এবং অধিক নারীর দখল। আজকের দিনে পরিস্থিতি বদলালেও বীর সৈন্যদের পুরস্কৃত করার সেই একই মানসিকতার প্রতিফলন একটু চেষ্টা করলেই লক্ষ করা যাবে।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করা গেছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকার ফলে এ ব্যাপারটা আমার কাছে আরও স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। আমেরিকান সৈন্যরা ঠিক যুদ্ধে যাওয়ার বছরখানেক আগে বিয়ে করে ফেলে; আর যুদ্ধরত অবস্থায় পায় সন্তান জন্মের খবর। স্ত্রী সন্তানদের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের হাতে সঁপে দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হয়তো আদিম মনোসঞ্জাত স্ট্র্যাটিজি। পরিবারের নিরাপত্তা একবার নিশ্চিত হয়ে গেলে বহুনারীর দখলদারিত্বের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ সময়ের ব্যাপার। সেজন্যই দেখা যায় প্রতিটি যুদ্ধেই আগ্রাসী সৈন্যরা ভিন দেশ আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা এবং ধ্বংসের পাশাপাশি বহু সময়ই মেতে উঠে ধর্ষণে। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্ষণ প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেরই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা নয় মাসে দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিল, বসনিয়ায় সার্ব সৈন্যরা ধর্ষণ করেছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার নারীকে, রুয়ান্ডা গণহত্যায় দুই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। শিম্পাঞ্জিরা যখন অন্য শিম্পাজির এলাকা দখল করে, তখন প্রথম কাজটিই যেটা করে সেটা হলো সেই এলাকার নারী শিম্পাঞ্জিদের পালা করে ধর্ষণ করা[৩২৩]। আমরা নিজেদের ‘সভ্য এবং আধুনিক’ মানুষ দাবি করলেও আমরা যে বন্য স্বভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি, তা যুদ্ধের সময়গুলোতে উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন শিম্পাঞ্জিদের মতোই এভাবে অধিক নারীর দখল নিয়ে প্রজননগত সফলতা বৃদ্ধি করা মানবসমাজেও সৈন্যদের গুপ্ত স্ট্র্যাটিজি। যুদ্ধের ময়দানে একাধিক নারীর দখল, আর যুদ্ধ শেষে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং পাশাপাশি পরিবারের সুদৃঢ় নিরাপত্তা—এগুলো মানবসমাজে যে কোনো রাষ্ট্রেই নির্জলা সত্য। আরও একটা ব্যাপার এখানে লক্ষণীয়; বিভিন্ন দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সাধারণত আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল পরিবার থেকেই মূলত সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা যুদ্ধের মাধ্যমে সম্মান বয়ে এনে যে প্রজননগত সফলতা প্রদর্শন করতে পারে, যুদ্ধ না করলে সেটা তাদের মতো অবস্থার মানুষদের পক্ষে সম্ভব হতো না অনেক ক্ষেত্রেই। এগুলো সবগুলোই হয়তো দেশের জন্য সৈন্যদের যুদ্ধ করার উজ্জীবনী শক্তি। তবে বলা বাহুল্য–এগুলো সবই জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া কতকগুলো ধারণা, সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নয়। কেন মানুষ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়, কেন সৈন্যরা দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দেয় তার অনেক কিছুই এই মুহূর্তে জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অজানা।

প্রান্তিক কিছু বিতর্ক

বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বড় সড় অভিযোগ করা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। রিচার্ড লিওনটিন অভিযোগ করেছেন লঘুবাদিতার (reductionism), স্টিফেন জে. গুল্ট অভিযোগ করেছেন প্রাক-অভিযোজনের (Panadaptationism), স্টিফেন রোজ অভিযোগ করেছেন বংশাণু নির্ণয়বাদিতার (Genetic determinism)। অবশ্য বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা এই যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেছেন বলে দাবি করেন[৩২৪]। তারা মনে করেন এই সমস্ত সমালোচকেরা বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমালোচনা করেননি। যেমন, লঘুবাদিতা বা রিডাকশনিজম প্রসঙ্গে বলা যায় লঘুবাদিতাতে দোষের কিছু নেই। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই লঘুবাদিতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়; শুধু তাই নয়, অনেক সময় মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় লঘুবাদিতা বা রিডাকশনিজম, তা সে আমরা প্রকৃতিকেই ব্যাখ্যা করি আর সমাজকেই ব্যাখ্যা করি। যেমন, আমরা জানি যে, মহাকর্ষকে ব্যাখ্যার জন্য নিউটনের সূত্রও এক ধরনের রিডাকশনিজম বা লঘুকরণ। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বও তাই। তাহলে সামাজিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও লঘুকরণ খাটবে না কেন? এতোদিন স্ট্যান্ডার্ড সোশাল সায়েন্সের মডেলে (SSSM) সমাজের গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছিল; পুরুষেরা সহিংস কেন, কিংবা সিরিয়াল কিলার পুরুষদের মধ্যে বেশি কেন, কেন পুরুষেরা পর্নোগ্রাফি বেশি দেখে, আর মেয়েরা রোমান্স নভেল বেশি পড়ে–এগুলো কেবল সামাজিক অবস্থান, প্রতিপত্তি, পাওয়ার প্লে, সংস্কৃতি এগুলো দিয়েই ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে এর অনেককিছুতেই আরও ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে। এতে যদি রিডাশনিজমের ব্যাপার চলে আসে তো আসুক। ডেনিয়েল ডেনেট সেজন্যই বলেছেন, ‘রিডাকশনিজম’ কোনো সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে ‘লোভী রিডাকশনিজম’ (Greedy reductionism)[৩২৫]

‘লোভী রিডাকশনিজমের’ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সতর্ক না থাকলে ‘লোভের ফাঁদে পড়ে’ ভুল দিকে গবেষণা চলে যাওয়ার খুব ভালো অবকাশ থেকে যেতে পারে। যেমন, নারীপুরুষের জৈবিক পার্থক্যগুলোকে ‘খুব বড় করে’ কিংবা ‘অনমনীয়’ হিসেবে দেখিয়ে স্টেরিওটাইপিং-এর বৈধতা দেয়া, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতিকে এডাপ্টিভ ট্রেইট হিসেবে উপস্থাপন করা ইত্যাদির কথা বলা যায়। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের কিছু গবেষক’ এমন গবেষণাপত্রও লিখেছেন যে, আফ্রিকাসহ কিছু দেশে মানুষের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যজনিত দুর্ভোগ দারিদ্র কিংবা অর্থনৈতিক কারণে নয়, বরং ‘লো আইকিউ’-এর কারণে। ফলত এ গবেষণাগুলো সঠিক দিকে না গিয়ে লোভী লঘুকরণের ফলাফল হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপিত দুর্বল ‘পপ সায়েন্স’ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় পাশাপাশি সচেতন মানুষের মধ্যে বহু বিতর্কও তৈরি করেছে পুরোমাত্রায়। ডেভিড বুলার সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনে ‘বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের চারটি হেত্বাভাস’ শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলেন ২০০৯ সালের জানুয়ারি সংখ্যায়[৩২৬]। অধ্যাপক বুলার সেই প্রবন্ধটিতে চলমান বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের জনপ্রিয় ধারাটিকে “চটুল বিজ্ঞান’ (pop evolutionary psychology, or Pop EP) হিসেবে সমালোচনা করেছেন[৩২৭]। তিনি সেই প্রবন্ধে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের চারটি জনপ্রিয় অনুমানকে ‘হেত্বাভাস’ বা ফ্যালাসি হিসেবে খণ্ডন করেছেন। সেগুলো হলো–

১. প্লেইসটোসিন যুগের অভিযোজনগত সমস্যা থেকে আমাদের মানসপটের বিনির্মাণের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া।

২. পার্থক্যসূচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ইতোমধ্যেই খুঁজে পেয়েছি বা শিগগিরই খুঁজে পাব বলে মনে করা।

৩. মনোবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত জনপ্রিয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যায় বলে মনে করা।

৪. আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কের বাস বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া।

তালিকার শেষ দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরিপ, গ্রাফ, ট্রেন্ড এনালাইসিস প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে একটি সরল উপসংহারে পৌঁছে যান বলে সমালোচকদের অনেকেই মনে করেন। অনেক সময় নমুনাক্ষেত্রও থাকে খুব ছোট। আর তাদের অনেকেরই গবেষণার পদ্ধতি অনেকসময়ই নিগূঢ় থাকে না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে উঠে বর্ণনামূলক। সেজন্যই সংশয়বাদী জীববিজ্ঞানী ম্যাসিমো পাগ্লিউসি (Massimo Pigliucci) বলেছেন, “Evolutionary stories of human behavior make for a good narrative, but not good science.”। উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, ডেভিড বাসের যে বহুল আলোচিত সমীক্ষাটির সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে, থেকে আমরা জেনেছি সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারগুলো। বাসের এই জরিপের পর সহস্রাধিক জার্নালে এই স্টাডির উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্যগুলো প্রধানত বিবর্তনীয় কারণেই ‘মজ্জাগত’ কিন্তু বাস্তবতা হলো মাত্র ৩৩ টি দেশে ছোট নমুনাক্ষেত্রের মাধ্যমে পাওয়া ফলাফল মোটেই শক্তিশালী কোনো বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে না। তার চেয়েও বড় কথা সাম্প্রতিক কিছু জরিপ নারী পুরুষ নিয়ে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গেছে মনে করা হচ্ছে। যেমন, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক লীন কারোল মিলার তার সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন, যে মেয়েরাও ছেলেদের মতো বহুগামী হতে পারে, সংস্কৃতিভেদে তারাও ছেলেদের মতো একইভাবে সময় এবং অর্থ ব্যয় করে থাকে যৌনতাকে উদযাপনের জন্য। এই ফলাফল বাসের পূর্বোক্ত সমীক্ষার বিপরীতে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কাজেই বহুগামিতা, ‘ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড’, সম্ভোগের যথেচ্ছাচার প্রভৃতি পুরুষদের একচেটিয়া কিছু নয়, নারীদের মধ্যেও একইভাবে জাগ্রত হতে পারে উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই[৩২৮]।

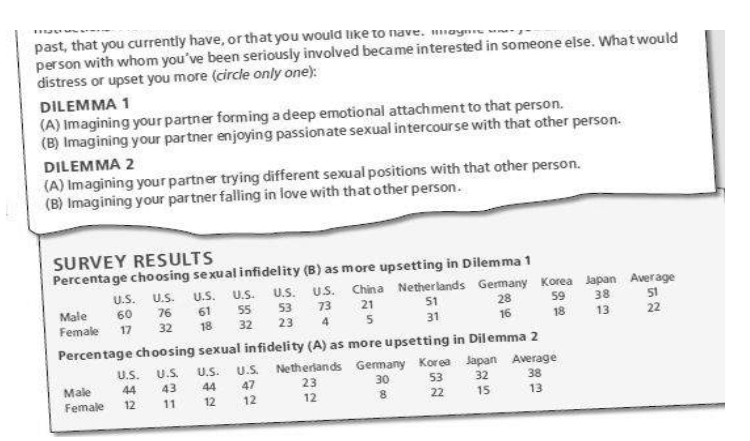

একই কথা বাসের ঈর্ষা সংক্রান্ত জরিপের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। অধ্যাপক বাস তার জরিপের মাধ্যমে উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, পুরুষ এবং নারী দুজনেরই ঈর্ষা আছে, কিন্তু জৈববিবর্তনীয় কারণে তাদের প্রকাশ ভিন্ন। ছেলেরা তার সঙ্গীর যৌনতার ব্যাপারে অধিকতর ঈর্ষাপরায়ণ থাকে, আর অন্যদিকে মেয়েরাঈর্ষার প্রকাশ ঘটায় তার সঙ্গীর রোমান্টিক সম্পর্কের ব্যাপারে। নারী পুরুষে ঈর্ষার জৈববিবর্তনীয় পার্থক্য নিয়ে আমিও এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু সেটাই শেষ কথায়। এমনও হতে পারে এই পার্থক্যের ভিত্তি পুরোপুরি জৈবিক নয়। জার্মানি কিংবা নেদারল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে যৌনতার ব্যাপারগুলো অনেক শিথিল, সেখানে পুরুষেরা সঙ্গীর যৌনতার ব্যাপারে অনেক কম ঈর্ষাপরায়ণ থাকেন। এ দুটি দেশের জরিপে যৌনতার ব্যাপারে সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের হার যথাক্রমে মাত্র ২৮ ভাগ এবং ২৩ ভাগ। সেটা বাস নিজেও স্বীকার করেছেন এই বলে–”আমেরিকান সংস্কৃতির চেয়ে তাদের সংস্কৃতি অনেক শিথিল, এমনকি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও[৩২৯]। তার মানে হচ্ছে সংস্কৃতির একটা গুরুত্ব থেকেই যাচ্ছে। যে সংস্কৃতিতে সংম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা মানেই শাস্তি কিংবা সম্পর্কের তাৎক্ষণিক সমাপ্তি, সেখানে মানুষ সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন থাকে, আর যে জায়গায় লোকজনের মন মানসিকতা যৌনতার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম কঠোর, সে সমস্ত জায়গায় যৌনতা নিয়ে একটু এদিক ওদিক হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই কিন্তু আমরা দেখছি জরিপের ফলাফলে। নতুন কিছু সমীক্ষায় ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন, কোনটা চিন্তা করে আপনি বেশি বিপর্যস্ত হবেন–আপনার সঙ্গী অন্য কারো সাথে বিভিন্ন আসনে যৌনক্রিয়ায় আসীন নাকি আপনার সঙ্গী অপরজনের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে–এর উত্তরে মার্কিনদের মধ্যে মাত্র ১২ ভাগ, নেদারল্যান্ডসের ১২ ভাগ এবং জার্মানির মাত্র ৮ ভাগ নারী ২য় অপশনটির পক্ষে মত দিয়েছেন। কাজেই মেয়েরা তার যৌনসঙ্গীর ‘ব্যাভিচারের ব্যাপারে মোটেই উল্কণ্ঠিত নয় এই অনুমান সার্বজনীন বলে ধরে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি বোধ হয় খুব জোরালো নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়। যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনা ভুল দিকে চলে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে অবলীলায়। অনেক সময় তৈরি করতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক। যেমন রেন্ডি থর্নহিলের ধর্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা এবং তার ‘ধর্ষণের প্রাকৃতিক ইতিহাস’ বইটির[৩৩০] কথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই বইয়ে থর্নহিল এবং ক্রেইগ পালমার ধর্ষণকে একটি ‘বিবর্তনীয় অভিযোজন’ হিসেবে অভিমত দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারা বলার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্ষণ ব্যাপারটা হয়তো আদিম সমাজে পুরুষদের বেশ কিছু প্রজননগত সুবিধা দিয়েছিল। তাদের মতে, আমরা সেই সব পুরুষেরই বংশধর যারা একসময় শুধু নিজেদের সঙ্গীর দেহেই গর্ভসঞ্চার করেনি, পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জোর করে গর্ভ সঞ্চার করেছিল অনিচ্ছুক নারীর দেহেও। তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থাতেও ‘ধর্ষণের ট্রেইট’ অনেকটা সার্থকভাবেই টিকে আছে, আর পুরুষেরা সে কারণেই ধর্ষণ করতে উন্মুখ থাকে সুযোগ পেলেই। তারা যুক্তি দেন প্রজননগত সুবিধার ব্যাপারটা আছে বলেই দেখা যায় যে, শিশু কিংবা বৃদ্ধাদের তুলনায় সন্তান ধারণক্ষম উর্বরা নারীদের উপরেই ধর্ষণের প্রকোপ ঘটে বেশি, এবং ধর্ষণের কারণে মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়াও তাদের মধ্যে বেশি থাকে[৩৩১]। কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয় (কিছু জরিপে এর সপক্ষে কিছু সত্যতা পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে[৩৩২]), কিন্তু তারপরেও থর্নহিল এবং পালমার ধর্ষণকে যেভাবে ‘মানব বিবর্তনের একটি স্বাভাবিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়াজাত উপকরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তাতে অনেকেই ধর্ষণের ‘বৈধতার গন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিক কারণেই এটি নানা অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। নারীবাদী, যৌন অপরাধবিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, মানবাধিকারকর্মী থেকে শুরু করে অনেকেই বইটির নিন্দা করেছেন। জীববিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন তো বইটিকে সর্বশেষ ‘বিবর্তনই আমার অপরাধের জন্য দায়ী’ ধরনের দায়মুক্তির অপচেষ্টা হিসেবে অভিহিত করেছেন। জেরি কোয়েনের মতো খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী পর্যন্ত এই বইয়ের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন[৩৩৩]। অবশ্য থর্নহিল এবং অন্যান্য বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা এই দাবিগুলোকে ‘অবৈজ্ঞানিক অপপ্রচার হিসেবে প্রত্যাখান করেছেন এই বলে যে, তারা কেবল বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ধর্ষণের উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন, কোনো কিছুর বৈধতা দিতে নয়। তারা যুক্তি দিয়েছেন, ধর্ষণ করে নারীর দখল নেওয়া একধরনের স্ট্র্যাটিজি যা পুরুষেরা ব্যবহার করেছে অনাদিকাল ধরে। এজন্যই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুদ্ধের সময় নারীদের উপর ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বিগতযৌবনা নারীদের চেয়ে যুবতী নারীরাই বেশি ধর্ষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কোনোটিই ধর্ষণকে ‘অ্যাপ্টিভ’ বা অভিযোজনশীল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের সময় নারীদের উপর আগ্রাসন এবং ধর্ষণ বৃদ্ধি পায় সত্য কথা, কিন্তু যুদ্ধের সময় চুরিদারি, লুটতরাজ, খুন মারামারি, সম্পত্তি ধ্বংসসহ অনেক কিছুই বৃদ্ধি পায়। অন্য নেতিবাচক ব্যাপারগুলোকে যদি অভিযোজনশীল মনে না করা হয়, তবে একতরফাভাবে ধর্ষণকেও অভিযোজনশীল মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

সম্প্রতি প্যারাগুয়ের আহকে ট্রাইবের (Ach€) মানুষের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়েছেন এরিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কিম হিল। সেখানে গবেষণা চালানোর কারণ হলো, আহকে গোত্রের মানুষেরা এখনও সেই আদিম শিকারি সংগ্রাহক হিসেবেই জীবনযাপন করছে। সেই সমাজের উপর সমীক্ষা চালিয়ে অধ্যাপক কিম হিল বের করার চেষ্টা করেন যে, সত্য সত্যই আদিম সমাজে ধর্ষণ কোনো ‘বিবর্তনীয় অভিযোজন’ হিসেবে কাজ করেছিল কিনা। তিনি সেখানে ধর্ষণের ব্যয় এবং উপযোগিতার একটা তুলনামূলক হিসেব বের করেন। তারা ধর্ষণের ব্যয় হিসেবে গণনায় আনেন কিছু বিশেষ প্রেক্ষাপট যেমন, ধর্ষণ করতে গিয়ে আক্রান্ত নারীর স্বামী কিংবা আত্মীয়দের দ্বারা ধর্ষণকারীর নিগ্রহ, শাস্তি এবং মৃত্যুর সম্ভাবনাসহ অন্যান্য ব্যাপারগুলো যা ধর্ষণের জন্য নেতিবাচক উপাদান হিসেবে গৃহীত। ঠিক একইভাবে প্রজননগত উপযোগিতার ব্যাপারটি আরও কমে আসবে ধর্ষিতা যদি তার ধর্ষণজাত শিশুকে জন্ম দিতে কিংবা লালনপালন করতে অস্বীকৃত হন, কিংবা শিকারি সংগ্রাহকদের ছোট গোত্রের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে খাদ্যান্বেষণসহ বহু মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে সহযোগিতার অভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি কারণে। অন্যদিকে ধর্ষণগত বিবর্তনীয় উপযোগিতা বাড়বে যদি ধর্ষিতা উর্বর সময়ের মধ্যে থাকে (শতকরা ১৫ ভাগ), তার গর্ভ সঞ্চার হয় (শতকরা ৭ ভাগসম্ভাবনা), ধর্ষিতা গর্ভপাত ঘটাবেননা (শতকরা ৯০ ভাগ) এবং ধর্ষণের পরেও ধর্ষিতার শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দেন (শতকরা ৯০ ভাগ)। হিল এই প্রেক্ষাপটগুলো বিবেচনা করে ধর্ষণের ব্যয় এবং উপযোগিতার তুলনামুলক বিশ্লেষণ নির্ণয়ের জন্য সিমুলেশন পরিচালনা করেন। যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে তিনি দেখেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্ষণের ব্যয় তার উপযোগিতাকে অতিক্রম করে যায়। এমনকি ফলাফল কাছাকাছিও নয়, ধর্ষণের ব্যয় উপযোগিতার প্রায় দশগুণ পাওয়া গেছে। কিপ হিলের এই গবেষণার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে ধর্ষণের বিবর্তনীয় অভিযোজন থাকার সম্ভাবনা খুব কমই। হিল সেজন্যই বলেন, ‘প্লেইস্টোসিন যুগের মানুষেরা একটি প্রজননগত কৌশল হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহার করেছিল–এটি বলার পেছনে কোনো শক্ত ভিত্তি নেই।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সতর্ক থাকা দরকার আরও অনেক ব্যাপারেই, নাহলে বিশ্লেষণ এবং উপসংহার নারী অধিকারের জন্য ‘অপমানজনক’ বলে প্রতিভাত হতে পারে। মনে হতে পারে ‘স্টাটাস কো’ বজায় রাখার ‘পুরুষতান্ত্রিক’ অপচেষ্টা, কিংবা ব্যাক টু কিচেন আর্গুমেন্ট। বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, পুরুষেরা অনাদিকাল থেকেই অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিয়ে যাওয়ায় তারা মন মানসিকতায় অনেক প্রতিযোগিতামূলক এবং সহিংস হয়ে উঠেছে। আর মেয়ারা ঘর-দোর সামলাতে আর বাচ্চা মানুষ করার পেছনে নিয়োজিত থাকায় তাদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্র অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে, এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, মেয়েরা ঘরে থাকুক, কেবল বাচ্চা মানুষ করুক, আর ছেলেরা বাইরে কাজ করুক—কারণ এটাই ন্যাচারাল–এভাবে দেখা শুরু করলে পুরো বিষয়টিকে কিন্তু ভুল উপস্থাপনার দিকে নিয়ে যাবে। কিছু ক্ষেত্রে গিয়েছে। যেমন, চার বছর আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লরেন্স সামারস একটি কনফারেন্সে ‘ছেলে মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্যের কারণে মেয়েরা কম সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে এই কথা বলে মহাবিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। ন্যান্সি হপকিন্সের মতো জীববিজ্ঞানী এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। এই বক্তব্যের কারণে সামারসকে পরবর্তীতে পদত্যাগ করতে হয়। সামারসের কথায় সত্যতা আছে কী নেই, বা থাকলেও কতটুকু এ নিয়ে বিতর্ক করা গেলেও পরিসংখ্যান মূলত সামারসের বক্তব্যের পক্ষেই যায় বলেই অনেকে মনে করেন। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকায় ২০০৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনশক্তির প্রায় ৪৩ ভাগ নারী। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ২৭ ভাগ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাথে যুক্ত[৩৩৪]। গণিতে দক্ষ শীর্ষ ১% ছেলে মেয়ের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আটজন ছেলে গণিত বা বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে নিলে, তার বিপক্ষে মেয়ে থাকে মাত্র একটি। অন্য সাতজন পেশাহিসেবে নেয় চিকিৎসাবিদ্যা,জীববিজ্ঞান, কিংবা মানবিক কোনোবিষয় আশয়। কিন্তু তারপরেও পৃথিবীর ভালো লোগবেষণাগারগুলোর দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে, নারীরা পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন, গবেষণায় সাফল্য পাচ্ছেন। সেই প্রাচীনকালের হাইপেশিয়া থেকে শুরু করে মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার, ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভয়শিয়ে রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম আমরা সবাই জানি। আধুনিক বিশ্বে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে সাফল্যের সাথে কাজ করছেন লিজা রান্ডল, ইভা সিলভারস্টাইন, সিএস উ, ভেরা রুবিন, জোসলিন বেল প্রমুখ। জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানসহ অন্যান্য শাখায় সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন বনি ব্যাসলার, লরা বেটজিগ, এলিজাবেথ ক্যাসদান, লিডা কসমাইডস, হেলেনা নিন, মিল্ডার্ড ডিকম্যান, হেলেন ফিশার, প্যাট্রিশিয়া গোয়াটি, ক্রিস্টেন হকস, সারা ব্ল্যাফার হার্ডি, ম্যাগদালিনা হুটাডো, ববি লো, লিণ্ডা মিলে, ফেলিসিয়া প্রাত্তো, মেরিনরাইস, ক্যাথেরিন স্যামোন, জোয়ান সিল্ক, মেরিডিথ স্মল, বারবারাসুটস,ন্যান্সি থর্নহিল, মার্গো উইলসন প্রমুখ নারীবিজ্ঞানীরা। তাদের অনেকেই আবার স্ব স্ব পেশায় কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের জেন্ডারগত অসাম্যেরও শিকার হয়েছিলেন। আমি ২০০৭ সালে সারা পৃথিবী জুড়েই নারী গবেষকদের প্রতি জেন্ডারগত অসাম্যের নানা উদাহরণ হাজির করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম ‘হাইপেশিয়াঃ এক বিসৃতপ্রায় গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান’ শিরোনামে[৩৩৫]। লেখাটির প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনবোধ করছি এখানেও–

ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তা বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। অটোমান স্ট্যানলি তার ‘মাদারস এন্ড ডটারস অব ইনভেনশন’ বইটিতে হাজারো দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছেন যে, পুরুষেরা যখন কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু নারীরা যখন কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা চলে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। ইতিহাসবিদরা ঢালাওভাবে বলেছেন কে, কখন, কীভাবে এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মেয়েরা যে সমস্ত কাজকর্মে নিয়োজিত ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রেই অমন ঢালাও ‘স্টেরিওটাইপিং করা হয়েছে। স্পিনিং হুইল বা চরকা এমনি একটি উদাহরণ। সম্ভবত নারীরাই এটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল চীন দেশে, কিন্তু আজ তার কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না, অথচ সেই চরকা যখন তের শতকের পর পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ করে ‘পুরুষের হাতে উন্নত আর বিবর্ধিত হয়, তা তখন থেকেই যেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ শুরু হয়ে যায়।

তারপরও পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের জাল ভেদ করে অনেক নারীই প্রতিটি যুগে আমাদের সামনে চলে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাইপেশিয়া, মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার প্রমুখ। এ কজন ছাড়াও আরও আছেন ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভরশিয়ে এবং ডি.এন.এ এর উদ্ভাবক রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এদের সবাই গবেষণাগারে পুরুষ সহযোগীদের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; অথচ ওই সহযোগীরাই তাঁদের অবদানকে অনেক সময়ই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা তো বলাই যায় ডি.এন.এর ‘যুগল সর্পিলের রহস্যভেদ করার পরও প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে তাঁকে ইচ্ছে করেই বঞ্চিত করা হয়েছে। জোসলিন বেল পালসার আবিষ্কারের পরও নোবেল পুরস্কার পাননি, পেয়েছেন তাঁর পুরুষ সহযোগী অ্যান্থনী হিউয়িশ। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে লিখিত যুগান্তকারী পেপারটিতে তার স্ত্রী মিলেভা আইনস্টাইনের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও তা এড়িয়ে গেছেন। আমালী নোয়েথার কেবল নারী হবার কারণেই জার্মানির গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, একই কারণে আইনস্টাইনের সাথে গবেষণা করার জন্য তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়েছিল। ভেরা রুবিন ‘ডার্ক ম্যাটার বা গুপ্ত পদার্থ আবিষ্কারের পরও স্বীকৃতি পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। উনিশ শতকে ব্রিটেন এবং আমেরিকায় এমন আইনও করা হয়েছিল, বিবাহিত নারীরা যদি কোনো ‘পেটেন্ট ‘ উদ্ভাবন করে থাকেন, তা স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সব কিছুই পুরুষেরা ব্যবহার করেছে নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে অবদমিত আর ব্যহত করার কাজে। এটি নিঃসন্দেহ যে, নারীরা সভ্যতা-নির্মাণের এক বড় অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারে বারে।

একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বহু বছর ধরে মেয়েদের দমন করে রাখা হয়েছে সামাজিক ভাবেই। তাদের ভোটাধিকার, বাইরে কাজ করার অধিকার, নারী শিক্ষা সহ সকল অধিকারগুলো খুব সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা। মেয়েদেরকে পর্যাপ্ত সময়ও কিন্তু দিতে হবে উঠে আসতে হলে। তা না করে কেবল পরিসংখ্যান হাজির করে যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় কেউ যে, নারীরা প্রযুক্তি বিজ্ঞান কিংবা গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে অক্ষম, তা ভুল উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকায় আফ্রিকান-আমেরিকান কমিউনিটির কথা বলা যেতে পারে। কালোদের খুব কমই শিক্ষায়তনে যায়, বা গেলেও বড় একটা অংশ ঝরে পড়ে। চাকরি ক্ষেত্রেও যে খুব বেশি কালো চোখে পড়ে তা নয়। এখন যে কেউ উপসংহারে পৌঁছিয়ে যেতে পারে কালোদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম–তাই বোধ হয় সাদাদের সাথে পেরে ওঠে না। কিন্তু এই উপসংহারে পৌঁছোনো কি ঠিক হবে? মোটেই নয়। আসলে বহু বছর ধরে কালোরা আমেরিকায় নিগৃহীত, নিপীড়িত ছিল। তাদের দাস বানিয়ে রাখা হয়েছিল যুগের পর যুগ, তাচ্ছিল্য করে ‘নিগ্রো’ বা ‘নিগার’ হিসেবে অভিহিত করা হতো। এই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়াতে হলে তাদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, তারপরে না তুলনার প্রশ্ন।

বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর অধিকাংশই নৈতিকতা কেন্দ্রিক। সমালোচকদের কেউ কেউ বিবর্তন মনোবিজ্ঞানকে অভিযুক্ত করেছেন। ‘প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কেউ বা বাতিল করতে চেয়েছেন ‘অনৈতিক’ হিসেবে। অবশ্য বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এর জবাব দিয়েছেন কী বনাম উচিত এর হেতুভাস। (“Is” vs. “Ought” fallacy)-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে। এ ব্যাপারগুলো নিয়ে এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে এসেও এটি একইভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে কেন সমাজ বা মানবপ্রকৃতির বড় একটা অংশ কোন একটা নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে সেটা ব্যাখ্যা করা, সমাজ কিরকম হওয়া ‘উচিত’ তা নয়[৩৩৬]। অর্থাৎ মানুষ তার নীতি নৈতিকতা বা সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য কী করবে না করবে, তা নিয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের কোনো মাথাব্যথা নেই। আর তাছাড়া কোনো কিছু ন্যাচারাল’ বা প্রাকৃতিক মনে হলে সেটা সমাজেও আইন করে প্রয়োগ করতে হবে বলে যদি কেউ ভেবে থাকেন, সেটা কিন্তু ভুল হবে। এটা এক ধরনের হেত্বাভাস, এর নাম, ‘ন্যাচারিলিস্টিক ফ্যালাসি’। প্রকৃতিতে মারামারি কাটাকাটি আছে। সিংহের মতো এমন প্রাণীও প্রকৃতিতে আছে যারা নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এগুলো তাদের জন্য প্রাকৃতিক। কিন্তু তা বলে এই নয় সে সমস্ত প্রাকৃতিক আইনগুলো মানবসমাজেও প্রয়োগ করতে হবে। বিবর্তননীয় মনোবিদ্যা থেকে পাওয়া প্রকল্প থেকে আমরা বলতে পারি কেন পুরুষের মন প্রতিযোগিতামূলক হয়ে বেড়ে উঠেছে, কিংবা অনুমান করতে পারি যে পুরুষদের একাংশ কেন মেয়েদের চেয়ে স্বভাবে বহুগামী, কিন্তু তা কোনোভাবেই যুদ্ধ বা হানাহানিকে ন্যায্যতা প্রদান করে না কিংবা বহুগামিত্বকে আইন করে দিতে বলে না। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করে, সামাজিক ভাবে কিংবা ধর্মীয়ভাবে বিয়ে করে, বাচ্চা না নেওয়ার জন্য কিংবা কম নেওয়ার জন্য পরিবার-পরিকল্পনা করে, কিংবা একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল হয় যেগুলোর অনেক কিছুই প্রকৃতিতে বিরল। ম্যাট রীডলি তার ‘রেড কুইন’ বইয়ে বলেন–

অনেক মানুষ নিজের খারাপ আচরণকে বিবর্তন মননাবিজ্ঞানের সাহায্যে ‘ন্যায্যতা দেয়ার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে, আবার অনেকে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবেন এই ভেবে যে, এটি যৌনতার ক্ষেত্রে একধরনের অসাম্য সৃষ্টি করে স্থিতিশীলতাকে ‘অবদমন করতে চাচ্ছে। কিন্তু বিবর্তন মনোবিজ্ঞান এগুলোর কোনোটিই কিন্তু করে না। আসলে সে উচিত অনুচিৎ। প্রশ্নে থেকে যায় বরাবরের মতোই নীরব। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান এখানে মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে এসেছে, কোনো নীতি নৈতিকতার বিহিত করতে নয়। খুন করা প্রাকৃতিক এই অর্থে যে, আমাদের খুব কাছের প্রাইমেটরাই নিয়মিতভাবে একে অপরের উপর আগ্রাসন চালিয়ে হত্যা করে থাকে, আপাতভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এটি যথেষ্ট পরিমাণেই করেছিল। ঘৃণা, হত্যা, সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা-এ ব্যাপারগুলো মোটাদাগে আমাদের প্রকৃতিরই অংশ, এবং প্রতিটি ব্যাপারকেই উপযুক্তভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। প্রকৃতি। চরিত্রগতভাবে একগুয়ে বা গোয়ারগোবিন্দ কিছু নয়, বরং অনেক নমনীয়।

আরেকটি বিষয়ও কিন্তু মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে, বিশেষত যারা প্রকৃতির ধুয়া তুলে মেয়েদের গৃহবন্দি করে রাখতে চান। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় হান্টার ছিল, আর মেয়েরা গ্যাদারার, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় গ্যাদারার ছিল, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না, বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না? তা। কখনোই নয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পড়তা স্পেসিফিক বা স্পেশাল কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণত বেশি দক্ষ হয়, মেয়েরা সামগ্রিকভাবে মাল্টিটাস্কিং-এ। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রণ। এখানে সফল হতে ‘স্পেসিফিক দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে ‘মাল্টিটাস্কিং’ও। কাজেই কোনোভাবেই ‘ব্যাক টু দ্য কিচেন আর্গুমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে নারী অধিকারকে বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর খুব বড় কোনো যুক্তি নেই বলে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন[৩৩৭]। সম্প্রতি গ্রিট ভ্যান্ডারম্যাসেন (Griet Vandermassen) নামের এক নারীবাদী লেখিকা সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, “কারা চার্লস ডারউইনকে ভয় পাচ্ছে?” শিরোনামে[৩৩৮]। বইটি নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ভ্যান্ডারম্যাসেন মূলত তার একাডেমিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন একজন নারীবাদী বিশেষজ্ঞ হিসেবেই। চারিদিকে নারীবাদীদের দ্বারা বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরূপ সমালোচনা লক্ষ্য করে তিনি বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের মূল গবেষণাপত্রগুলো একটু পরখ করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই আগ্রহ থেকেই তার নিরন্তর গবেষণা। তার সেই গবেষণায় শেষ পর্যন্ত যা বেরিয়ে এল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি দেখলেন বহু নারীবাদীরা বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের মূল অনুসিদ্ধান্তগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার গবেষণার উপসংহার হলো, নারীবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের বিরোধিতা করলেও, বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অনেক মণিমানিক্য লুকিয়ে আছে, আর এটি আসলে প্রকারন্তরে নারীবাদকে অবদমন নয়, বরং অনেক সমৃদ্ধ করতে পারে। জীববিজ্ঞানী হেলেনা ক্রনিন যেমন নিজেকে এখন ‘ডারউইনিয়ান ফেমিনিস্ট’ বলেন[৩৩৯], সেরকমভাবে অনেকেই ইদানীং নিজেকে পরিচিত করছেন। গ্রিট ভ্যান্ডারম্যাসেনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, পাশাপাশি আছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবারা স্মুট[৩৪০], ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাট্রিশিয়া গোয়াটি[৩৪১] কিংবা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা ব্লাফার হার্ডি[৩৪২]। এরা সবাই খ্যাতনামা নারী বিজ্ঞানী, এবং এরা নির্ভয়ে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নারীবাদকে বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এ ধরনের নারীবাদীদের সংখ্যা অনেক বাড়বে বলে আশা করা যায়।

আবার উলটো ব্যাপারও আছে। নারী এবং পুরুষে যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি জৈববৈজ্ঞানিক বিবর্তনীয় পটভূমিকায় পার্থক্য আছে– সেটাই অনেক প্রগতিশীল নারীবাদীদের অস্বীকার করতে দেখেছি। তাদের অনেকে ভাবেন, পার্থক্য মানলেই বুঝি সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। মুক্তমনা ব্লগে আমি লিখতে গিয়ে এমনও দেখেছি গড়পড়তা পুরুষের শক্তি যে নারীর চেয়ে বেশি সেটা মানতেও অনেকের অনীহা। মুক্তমনায় একবার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ‘পুরুষশাসিত সমাজ ও নারীর অবস্থান নিয়ে। অনেকেই দেখলাম সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, পুরুষের শক্তিমত্তা নারীর চেয়ে বেশি–এটার সত্যতা নিয়ে। জনৈক ব্লগ সদস্য তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এক লিকলিকে লোকের উদাহরণ হাজির করেছেন যার ছিল সুঠামদেহী বউ। তিনি ভেবেছিলেন এই উদাহরণ দিলে পুরুষের চেয়ে নারীর শক্তি বেশি–এই অনুকল্প ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু সত্যিই কি এই উদাহরণ অন এভারেজ” পুরুষের শক্তি যে নারীর চেয়ে বেশি তার সত্যতা ক্ষুণ্ণ করে? না মোটেই করে না। “অন এভারেজ” ব্যাপারটার উপর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন। কারণ জনপুঞ্জে শক্তিমত্তার পরিমাপক মাপকাঠি ধরতে হলে গড়পড়তা বিষয়টিকেই বিবেচনা করতে হবে। এক্সট্রিম বা ব্যতিক্রমীগুলোকে নয়। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। পুরুষেরা গড়পড়তা নারীর চেয়ে লম্বা। এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য। বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান হাজির করেই সেটা দেখানো যেতে পারে। যেমন, আর্জেন্টিনায় পুরুষদের গড়পড়তা উচ্চতা হচ্ছে ১.৭৪৫ মিটার (পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), সেখানে নারীদের ১.৬১০ মিটার (৫ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি)। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ায় পুরুষদের গড়পড়তা উচ্চতা ১.৭৪৮ মিটার (পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি), সেখানে মেয়েদের ১.৬৩৪ মিটার (পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি)। ভারতে পুরুষদের উচ্চতা ১.৬৪৫মিটার (পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি), আর মেয়েদের ১.৫২০ মিটার (পাঁচ ফুট)। বাংলাদেশেও প্রায় একইরকমেরই ফলাফল পাওয়া যাবে পরিসংখ্যান চালানো হলে। এখন কেউ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুরুষের উচ্চতা মেয়েদের চেয়ে বেশি–তা অবৈজ্ঞানিক হবে না, যদিও ব্যতিক্রমী উদাহরণ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। যে কেউ বলে বসতে পারেন, আরে ভাই–উচ্চতা নিয়ে এত কথা বলছেন, আপনার উচ্চতার চেয়ে তো জার্মানি বা রাশিয়ার মেয়েদের উচ্চতা তো বেশি। হ্যাঁ কথা হয়তো সত্য। আমি জার্মানি গেলে অনেক মেয়েরই চেয়ে উচ্চতায় নীচে পড়ে থাকব, কিন্তু তাতে করে সার্বিকভাবে পুরুষদের উচ্চতা যে মেয়েদের উচ্চতার চেয়ে বেশি–এই সত্যতাকে ভুল প্রমাণ করে না। কারণ ওই যে বললাম, আমরা যখন বলি পুরুষদের উচ্চতা মেয়েদের চেয়ে বেশি–তখন গড়পড়তার হিসেবের কথাই বলি। জার্মান মেয়েদের উচ্চতা বাঙালি ছেলেদের চেয়ে বেশি হতে পারে, কিন্তু সেই জার্মান মেয়েরা উচ্চতায় জার্মান ছেলেদের চেয়ে কমই হবেন—গরপড়তা হিসেবে। এই গড়পড়তার হিসেবের ব্যাপারটা শক্তিমত্তার ক্ষেত্রেও খাটে। একজন মুষ্টিযোদ্ধা লায়লা আলীর শক্তিমত্তা আমার চেয়ে বেশি হতেই পারে, কিন্তু তা বলে পুরুষের গড়পড়তা শক্তিমত্তা যে মেয়েদের চেয়ে বেশি তা ভুল প্রমাণ করে না। ঠিক একই কারণে, আমরা বলতে পারি, ব্যতিক্রমী বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলোও বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সামাজিক প্যাটার্নগুলোকেও ভুল প্রমাণিত করে না। টম ক্রুজের উচ্চতা তার সঙ্গী কেট হোমসের উচ্চতার চেয়ে ছোট হতে পারে কিন্তু তা বলে এটি ‘মেয়েরা সঙ্গী হিসেবে তাদের চেয়ে লম্বা ছেলে পছন্দ করে’–এই প্যাটার্নকে ভুল প্রমাণ করে না, ঠিক একইভাবে এস্টন কুচার তার চেয়ে ১৬ বছরের চেয়ে বড় ডেমি মুরকে বিয়ে করলেও এটি ভুল প্রমাণিত করে না যে, ছেলেরা সঙ্গী খোঁজার সময় সাধারণত বিগতযৌবনা নয়, বরং উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীদের প্রতিই লালায়িত হন বেশি। অঞ্জন দত্তের গানে বেলা বোস চাকরি-বাকরিহীন বেকার লোকের প্রেমে পড়তেই পারে, কিন্তু সার্বজনীনভাবে মেয়েরা যে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থবিত্তসম্পন্ন লোককে অধিকতর প্রীতি বা অনুগ্রহ দেখায় বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে তা ভুল হয়ে যায় না। কাজেই সংস্কৃতির গুরুত্ব থাকলে গুরুত্ব থেকে যাচ্ছে ‘কালচারাল ইউনিভার্সাল বা বিশ্বসংস্কৃতিরও। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপসংহার এটাই। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সংস্কৃতি ব্যাপারটা জৈবিক নিয়মেই বিবর্তনের উপজাত হিসেবে তৈরি হয়েছে, সেজন্য সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নয়, সাংস্কৃতিক মিলগুলোই আসলে মুখ্য। সব সংস্কৃতিতেই অযাচিত গর্ভধারণের ঝুট ঝামেলা পোহাতে হয় মূলত মেয়েদেরই, সেজন্য কোনো সংস্কৃতিতেই অভিভাবকেরা। ছেলেদের সতীত্ব নিয়ে পেরেশান করেন না, যতটুকু করে থাকেন মেয়েদের সতীত্বের ব্যাপারে (একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে রক্ষণশীল সমাজে গড়ে উঠেছে নানা ট্যাবুও)। কোনো সংস্কৃতিতেই গড়পড়তা ছেলেরা তরুণী বাদ দিয়ে বিগতযৌবনা নারীর প্রতি বেশি যৌন আকর্ষণবোধ করে না, কিংবা কোনো সংস্কৃতিতেই কেউ প্রতিসম চেহারা ফেলে অপ্রতিসম চেহারাকে সুন্দর বলে মনে করে না। কোনো সংস্কৃতিতেই কর্মঠ পুরুষ বাদ দিয়ে অলস, কর্মবিমুখ, ফাঁকিবাজ, অথর্ব পুরুষের প্রতি মেয়েরা বেশি লালায়িত হয় না। এগুলো আমরা কম-বেশি সবাই জানি।

কিন্তু মুশকিল হলো নারী-পুরুষের পছন্দের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য কিংবা পার্থক্যগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উল্লেখ করলেও অনেকেই ভাবেন সমাজ থেকে সাম্য বোধহয় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুরু হয় নরক গুলজার। সেজন্য এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও জেন্ডার, জাতি কিংবা গায়ের রঙ নিয়ে কোনো স্পর্শকাতর গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে হলে ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ এর কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। নয়ত নানা ধরনের বিতর্ক এবং ঝুট ঝামেলায় পড়তে হয়। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান নিয়ে। গবেষণারত বিজ্ঞানীদেরও সাম্প্রতিক কালে নানা ধরনের অযাচিত বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নারীবাদীরা এ ধরনের গবেষণার সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এ সমস্ত বিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষে সাম্য নষ্ট করে প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক’ ধ্যানধারণা উস্কে দিতে চান। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা প্রত্যুত্তরে অবশ্য বলেছেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে সমানাধিকার দেয়া আর জৈবিক পার্থক্যকে অস্বীকার করা এক কথা নয়। পার্থক্য মেনে নিয়েও সমানাধিকারের জন্য লড়াই করা যায়। গণতান্ত্রিক বিশ্বে চাকুরি ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষায়তনে ধর্মবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য প্রভৃতি থেকে মুক্তির চেষ্টা, কিংবা যারা পিছিয়ে পড়া তাদের জন্য কোটা কিংবা বাড়তি কিছু অধিকার দেয়া, পঙ্গু কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটু বেশি সুযোগ করে দেয়া–এগুলো দৃষ্টান্ত আমরা চারপাশেই দেখেছি। এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন পার্থক্য মেনে নিয়েই, পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে নয়। স্টিভেন পিঙ্কার সম্প্রতি তার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন[৩৪৩]—‘রাজনৈতিক সাম্যের প্রতি আনুগত্য মানে যে সবাইকে ক্লোন হিসেবে চিন্তা করতে হবে তা কিন্তু নয়’।

বিবর্তন মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে ইদানীং কালের সবচেয়ে বড় অভিযোগটি হলো, আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কের বাস বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়ার ব্যাপারটি যেটিকে ডেভিড বুলার বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের আরেকটি হেত্বাভাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের মস্তিষ্ক যে দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফসল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মস্তিষ্ক তো স্ট্যাটিক কোনো অঙ্গ নয়, পরিবেশের সাথে সাথে এর আচরণ বদলাতে না পারার তো কোনো কারণ নেই। অথচ বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এর নমনীয়তা এবং গতিশীলতা অস্বীকার করে একে প্লেইস্টোসিন যুগের একটি স্ট্যাটিক অঙ্গ বলে মনে করেন, যা (তাদের মতে) প্লেইস্টোসিন যুগের পর একদমই বিবর্তিত হয়নি। এটার কারণ হিসেবে তারা বলেন, মানুষেরা বিবর্তনীয় স্কেলে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ অংশ কাটিয়েছে প্লেইস্টোসিন যুগে (Pleistocene) শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে। সে সময়ই আমাদের মস্তিষ্কের মূল মডিউলগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছিল, বস্তুত শিকারি-সংগ্রাহক জীবনের সমস্যা সমাধানের সাথে খাপ খেয়ে। প্লেইস্টোসিন যুগ শেষ হয় আজ থেকে মোটামুটি ১০, ০০০ বছর আগে। এ সময় থেকেই শুরু হয় হলোসিন যুগ (Holocene)। হলোসিন যুগ ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বহীন। দশ হাজার বছর মানে মাত্র চার’শ জেনারেশন যা নতুন অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য তৈরি করার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। কাজেই আমরা বিবর্তিত হলেও আমাদের মস্তিষ্ক রয়ে গেছে যেই আদিম প্রস্তর যুগে, অন্তত বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে জড়িত একাংশের তাই অভিমত। সেজন্যই আমরা চর্বিজাতীয় খাবারের প্রতি লালায়িত হই, তেলাপোকা দেখে আঁতকে উঠি, কিংবা পর্নোগ্রাফি দেখে উত্তেজিত হই। কিন্তু এই স্বজ্ঞাত অনুমানটিকে ইদানীং প্রশ্নবিদ্ধ করছেন কিছু বিজ্ঞানী এবং দার্শিনিকেরা। তাদের কথা হচ্ছে, মস্তিষ্কের বিবর্তনকে যতটা আদিম এবং স্থির বলে ভাবা হচ্ছে, আসলে হয়তো সেরকমটি নয়। নিঃসন্দেহে। মস্তিষ্কের কিছু মডিউলের সূচনা প্লেইস্টোসিন যুগে ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সবকিছু কেবল সেখানেই আটকে আছে ভাবলে বিরাট ভুল হবে। বাউলিং গ্রিন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী জ্যাক প্যাঙ্কসেপ (Jaak Panksepp) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন মানুষের অন্তত সাতটি আবেগ সংক্রান্ত মডিউল প্লেইস্টোসিন যুগের অনেক পরে তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন যে, মানুষের ডিএনএ-এর কাঠামো পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তৈরি হয়ে গেলেও অনেক জিন আছে যা দশ হাজার বছরের বেশি হবে না, এমনকি কিছু জিন একেবারেই আনকোরা। আর তাছাড়া প্লেইস্টোসিন যুগের পর হলোসিন যুগকে ‘বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে গুরুত্বহীন’ মনে করা হলেও এটি অস্বীকার করা যায় না যে, সে সময় মানবসমাজে বহু বিদ্যমান প্যাটার্নের পরিবর্তন ঘটেছিল। জিওফ্রি মিলার তার ‘সঙ্গমী মন’ বইয়ে দেখিয়েছেন প্লেইসটোসিন যুগের পর মানব বিবর্তন থেমে যায়নি, বরং যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে মানবসমাজে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন ঘটে এ সময়গুলোতে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক বিয়ে, সামাজিক ক্ৰমাধিকারতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, গণিকাবৃত্তি, একগামী সম্পর্ক, বিবাহবিচ্ছেদ, নারীবাদ, গর্ভপাত, একাকী অভিভাবকত্ব (Single parenthood), সমকামী বিয়ে–এগুলো সবই কিন্তু প্লেইসটোসিন পরবর্তীকালের সামাজিক পরিবর্তন। আমাদের মস্তিষ্ক যদি এতোটাই অনমনীয় এবং প্লেইস্টোসিন যুগের একটি স্থবির অঙ্গই হতো, তাহলে এত কম সময়ের মধ্যে এ পরিবর্তনগুলো আমরা কখনোই দেখতে পেতাম না। সেজন্যই জিওফ্রি মিলার, ডেভিড স্লোয়ান উইলসনসহ অনেক বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীই এখন মনে করেন, আমাদের আধুনিক করোটির ভিতরে আদিম প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কের বাস বলে প্রচলিত অনুকল্পটি এখন পরিবর্তন করার সময় এসেছে। নিঃসন্দেহে বিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়াতেই আমাদের মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা পাথরের মতো শক্ত কিছু ভাবলে ভুল হবে, বরং এটির আচরণ অনেকটাই নমনীয় প্লাস্টিকের মতো যে কোনো ধরনের তড়িৎ পরিবর্তন গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী অভিযোজিত হবার উপযোগী। তবে এর বিরুদ্ধ কিছু যুক্তিও আছেবিবর্তনমনোবিজ্ঞানীদের ঝুলিতে। সেগুলোনিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনায় আমি যাচ্ছি না এখানে। তবে আমার ধারণা, আগামীদিনের বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত ‘কাটিং এজ’ গবেষণাগুলো এবং আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিতর্ক থেকে উঠে আসা সিদ্ধান্তগুলো আমাদেরকে সঠিক গন্তব্যে উপনীত হতে পথ দেখাবে।

তবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে অনেকের মধ্যে যে ভীতি আছে তাকে একেবারে অমূলক বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ডারউইনবাদকে সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা অতীতে সুখকর হয়নি আমাদের জন্য। সামাজিক ডারউইনবাদ, ইউজিনিক্স প্রভৃতি অপবিজ্ঞানের চর্চা গণমানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভিক্টোরিয়ান যুগে সামাজিক ডারউইনবাদের (social darwinism) উদ্ভব ঘটান হার্বার্ট স্পেনসার নামের এক দার্শনিক, যা ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তন তত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। স্পেন্সার ডারউইনকথিত জীবনসংগ্রাম (struggle for life)-কে বিকৃত করে তিনি যোগ্যতমের যোগ্যতমের বিজয় (survival of fittest) [৩৩৪] শব্দগুচ্ছ সামাজিক জীবনে ব্যবহার করে বিবর্তনে একটি অপলাপমূলক ধারণার আমদানি করেন। স্পেনসারের দর্শনের মূল নির্যাসটি ছিল–’মাইট ইজ রাইট’। তিনি প্রচারণা চালান যে, গরীবদের উপর ধনীদের নিরন্তর শোষণ কিংবা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের দর্প এগুলো নিতান্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই এগুলো ঘটছে, তাই এগুলোর সামাজিক প্রয়োগও যৌক্তিক। এ ধরনের বিভ্রান্তকারী দর্শনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে বিভিন্ন শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যকে বৈধতা দান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। হিটলার তার নাৎসিবাদের সমর্থনে ইউজেনিক্স নাম দিয়ে একে ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে আমেরিকার ২৪ টি রাষ্ট্রে বন্ধ্যাকরণ আইন পাশ করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল জনপুঞ্জে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত এবং “অনুপযুক্ত দুর্বল পিতামাতার জিনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। অর্থাৎ

সামাজিকভাবে ডারউইনবাদের প্রয়োগ-এর মাধ্যমে যোগ্যতমের বিজয়’ পৃথিবীতে নানা ধরনের নৈরাজ্যজনক প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দিয়েছিল, আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে অনেকে এখনও মুক্তি পায় নি। সেই সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবলে, বলতেই হবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে তাদের যুক্তিগুলো ভ্রান্ত, কিন্তু তাদের ভীতিটাকে ঐতিহাসিকতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। তাদের ভীতির অতীত-বাস্তবতাটুকু স্বীকার করে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। কিন্তু এ কথাও আমাদের বলে দিতে হবে যে, আজকের বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাদের গবেষণা করছেন। তারা খুব ভালোভাবেই নাৎসি ইউজিনিক্স কিংবা স্পেন্সারের সামাজিক ডারউইনবাদ থেকে নিজেদের কাজকে আলাদা করতে পেরেছেন। নাৎসিরা ডারউইনবাদকে ভুলভাবে প্রয়োগ করে ইউজিনিক্স নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করেছিল বলেই ভবিষ্যতে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আর কখনোই কোনো কিছু বিশ্লেষণ করা যাবে না–এই দিব্যি কেউ দিয়ে যায়নি।

আসলে যে ব্যাপারটা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল, এখানেও স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান জৈববৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজের প্যাটার্ন অনুসন্ধান করে, কিন্তু সামাজিক জীবনে এর প্রয়োগের ঔচিত্য নিয়ে। কখনোই মাথা ঘামায় না। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা আগেকার সময়ের সামাজিক ডারউইনিজম সংক্রান্ত জুজুর ভয় কাটিয়ে উঠে ডারউইনীয় বিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বিশেষত গত শেষ দশকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে খুব ভালো কিছু কাজ হয়েছে। প্রতি বছরই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন গবেষণার আলোকে ফলাফল হাজির করেছেন এবং এর প্রেক্ষিতে শাখাটি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলে যেভাবে এতদিন সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রকৃত বিজ্ঞানকে কৃত্রিম একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামে নতুন শাখার আগমন এই কৃত্রিম দেওয়ালকে সরিয়ে দিতে সফল হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আজ বলছেন, ডারউইনীয় মডেলকে গোনায় ধরে কাজ শুরু করায় বিবর্তনীয় মনোবিদ্যা হয়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণের প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান–”Evolutionary Psychology is the first natural science of psychology”। অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর চেয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা করতে পেরেছেন গবেষকেরা। এটি নিঃসন্দেহ–একটা সময় পর ‘বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান’ বলে আলাদা কিছু আর থকবে না। পুরো শাখাটিকে স্রেফ ‘মনোবিজ্ঞান’ নামেই অভিহিত করা হবে। সেই দিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়।

“ভালোবাসা কারে কয়” বই সম্পর্কিত আপনার মন্তব্যঃ