মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি তত্ব রয়েছে : অবৈজ্ঞানিক অধঃপতনতত্ব, বৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ব। অধঃপতনতত্ত্বের সারকথা মানুষ স্বর্গ থেকে অধঃপতিত। বিবর্তনতত্ত্বের সারকথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল। অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতত্বে বিশ্বাস করে; আমি যেহেতু মানুষের উৎকর্ষে বিশ্বাস করি, তাই বিশ্বাস করি বিবর্তনতত্বে। অধঃপতনের থেকে উৎকর্ষ সব সময়ই উৎকৃষ্ট।

–হুমায়ুন আজাদ

প্যালের ঘড়ি

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল কিংবা মিঠা নদীর পানিতে নাম না জানা হরেক রকমের মাছ-সবকিছু কী চমৎকার। এত সুন্দর, এত জটিল প্রাণিজগতের দিকে তাকালে বোঝা যায় এগুলো এমনি এমনি আসে নি। এদের এভাবেই নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে সন্দেহাতীতভাবে এটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যুক্তি। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হলেও যুক্তির মূল কাঠামো একই[৫৫]।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব খোঁজার দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা গ্রিকদের দ্বারা[৫৬] হলেও বিষয়টিকে জনপ্রিয় করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ধর্মবেত্তা ও দার্শনিক উইলিয়াম প্যালের (১৭৪৩-১৮০৫)। প্যালে জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে তার চিন্তাভাবনা শুরু করলেও খুব দ্রুত বুঝে গিয়েছিলেন, বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উপযুক্ত মাধ্যম নয়[৫৭]। তার কাছে উপযুক্ত মাধ্যম মনে হয়েছিল জীববিজ্ঞানকে। নিজের ভাবনাকে গুছিয়ে সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি বা ‘ডিজাইন আর্গুমেন্ট’ নিয়ে তিনি ১৮০২ সালে প্রকাশ করেন। ‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearances of Nature’ নামের বইটি[৫৮]। ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত এই বিখ্যাত বইয়ে প্যালে রাস্তার ধারে একটি ঘড়ি এবং পাথর পড়ে থাকার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন–

ধরা যাক, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ আমার পা একটা পাথরে লেগে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এই পাথরটা কোত্থেকে এলো? আমার মনে উত্তর আসবে-প্রকৃতির অন্য অনেক কিছুর মতো পাথরটাও হয়ত সবসময়ই এখানে ছিল। …কিন্তু ধরা যাক, আমি পথ চলতে গিয়ে একটা ঘড়ি কুড়িয়ে পেলাম। এবার কিন্তু আমার কখনোই মনে হবে না যে ঘড়িটিও সব সময়ই এখানে পড়ে ছিল।

নিঃসন্দেহে ঘড়ির গঠন পাথরের মতো সরল নয়। একটি ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়-ঘড়ির ভেতরের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশগুলো কোনো এক কারিগর এমনভাবে তৈরি করেছেন যেন সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বিত হয়ে কাঁটাগুলোকে ডায়ালের চারপাশে মাপমতো ঘুরিয়ে ঠিকঠাক মতো সময়ের হিসাব রাখতে পারে। কাজেই পথে ঘড়ি কুড়িয়ে পেলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে ওখানে আপনা আপনি ঘড়ির জন্ম হয় নি বরং এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন যিনি অতি যত্ন করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘড়িটি তৈরি করেছেন। একই যুক্তিমালার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্যালে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখকে। চোখকে প্যালে ঘড়ির মতোই এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তার মতে, ‘ঘড়ির মতোই এটি (চোখ) বহু ছোট-খাটো গতিশীল কলক সমন্বিত এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি একসাথে কাজ করে অঙ্গটিকে কর্মক্ষম করে তুলে।

পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রাকৃতিক ধর্মবেত্তার মতো প্যালেও জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জীবের অভিযোজনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্যালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবদেহে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীবটিকে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে। তিনি জটিল জীবদেহকে কিংবা চোখের মতো প্রত্যঙ্গকে ঘড়ির কাঠামোর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলেন স্রষ্টার সুমহান পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আর নিপুণ তুলির আঁচড়।

প্যালের এই যুক্তির নাম সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি বা ‘ডিজাইন আর্গুমেন্ট’ দুইশ বছর পেরিয়ে গেলেও এই যুক্তি আজও সকল ধর্মানুরাগীরা নিজ নিজ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যবহার করে থাকেন। কয়েক সপ্তাহ আগেই ঈশ্বর আছে কী নেই এই আলোচনায় আমার এক বন্ধু আর সহ্য করতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে এক মিনিটের জন্য তার কথা শুনতে অনুরোধ করল। এক যুক্তিতেই সকল সন্দেহকে কবর খুঁড়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে সে শুরু করল–ধর যে, তুই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিস, হঠাৎ দেখলি তোর সামনে একটি পাথর আর ঘড়ি পড়ে আছে … প্যালের ঘড়ির মৃত্যু নাই।

জীবজগতের জটিলতা নিয়ে অতি-চিন্তিত সৃষ্টিবাদীরা জটিলতার ব্যাখ্যা হিসেবে আমদানি করেছেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন–সুতরাং সবকিছু ব্যাখ্যা হয়ে গেছে বলে হাত ঝেড়ে ফেললেও তাদের তত্ব তৈরি করে যায় আরও মহান এক জটিলতা। তর্কের স্বার্থে যদি ধরে নেই, সবকিছু এতটাই জটিল যে, বাইরের কারও সহায়তা ছাড়া এমন হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তো এর সৃষ্টিকর্তাকে আরও হাজারগুণ জটিল হতে হবে। তিনি তবে কীভাবে সৃষ্টি হলেন? প্যালের ঘড়ি ছাড়াও লেগো সেটের মাধ্যমে একই যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ধরা যাক, লেগো সেট দিয়ে তৈরি করা হলো একটি গ্রিনলাইন স্ক্যানিয়া মডেলের বাস। একজন দেখেই বুঝবে, বুদ্ধিমান মানুষ লেগো সেটের মাধ্যমে বাসটি তৈরি করেছে। এখন কেউ যদি বাসের লেগোগুলো আলাদা করে একটি বস্তায় ভরে ঝাঁকাতে থাকে তাহলে কী আদৌ কোনোদিন বস্তা থেকে আরেকটি বাস বের হয়ে আসবে? আসবে না।

উপরি-উক্ত উদাহরণে সৃষ্টিবাদীরা বাস তৈরির দুটি প্রক্রিয়ার ‘ধারণা’ দেন আমাদের, একটি বুদ্ধিমান কোনো সম্বার হস্তক্ষেপ দ্বারা (যার অস্তিত্বের উৎস নিয়ে সৃষ্টিবাদীরা মোটেই চিন্তিত নন, যতটা চিন্তিত ঘড়ি নির্মাণ কিংবা লেগোর বাস নিয়ে), আরেকটি বস্তায় ভরে ঝাঁকি দেওয়া। কিন্তু বস্তায় ভরে ঝাঁকি দেওয়ার ধারণার বদলে আমাদের হাতে প্রাণিজগতের জটিলতা ব্যাখ্যা করার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ব রয়েছে, শত সহস্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেই তত্ত্বের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে, যেটি সকল প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে খাপ খায়। এই তত্ত্বের নাম ডারউইনের বিবর্তন তত্ব।

বিবর্তন তত্ব

১৮২৭ সালে চার্লস ডারউইন (মৃত্যু : ১৮৪২) যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য, তখন তাঁকে বরাদ্দ করা হয় ৭০ বছর আগে প্যালে যে কক্ষে থাকতেন সেই কক্ষটিই[৫৯]। ধর্মতত্ত্বের সিলেবাসে ততদিনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া প্যালের কাজে গভীরভাবে আলোড়িত ডারউইন পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘ইউক্লিডের রচনা আমাকে যেরকম মুগ্ধ করেছিল ঠিক সেরকম মুগ্ধ করেছিল প্যালের বই। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ডারউইনই প্যালের প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক জবাব দানের মাধ্যমে এই যুক্তিকে সমাধিস্থ করেন।

প্রাণিজগতে বিবর্তন হচ্ছে, এই ব্যাপারটি প্রথম ডারউইন উপলব্ধি করেন নি। তৎকালীন অনেকের মধ্যেই ধারণাটি ছিল, তার মধ্যে ডারউইনের দাদা ইরাসমাস ডারউইন অন্যতম[৬০]। এপাশ ওপাশে ধারণা থাকলেও, বিবর্তন কেন ঘটছে আর কীভাবে ঘটছে, এই প্রশ্নে এসেই আটকে গিয়েছিলেন তাদের সবাই। ১৮৫৯ সালে ডারউইন তার বই ‘অরিজিন অফ স্পিশিজ’ প্রকাশ করেন[৬১]। ৪৯০ পাতার এই বইয়ে ডারউইন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন বিবর্তন কী, বিবর্তন কেন হয়, কীভাবে, প্রাণিজগতে বিবর্তনের ভূমিকাই বা কী। এই বইয়ে বিবর্তন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ইচ্ছে আমাদের নেই। কিন্তু সৃষ্টিবাদী বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন প্রবক্তাদের ভুল-ত্রুটি ব্যাখ্যা ও তাদের বক্তব্যের অসাড়তা সর্বোপরি প্রাণীর প্রাণী হওয়ার পেছনে ঈশ্বরের হাতের ভূমিকা প্রমাণের আগে পাঠকদের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক বিবর্তন কাকে বলে এবং এটি কীভাবে ঘটে।

বিবর্তন : বিবর্তন মানে পরিবর্তনসহ উদ্ভব। সময়ের সাথে সাথে জীবকুলের মাঝে (জনপুঞ্জে) পরিবর্তন আসে। প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা, জীবাশ্মের রেকর্ড, জেনেটিক্স, আণবিক জীববিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা গেছে। গাছ থেকে আপেল পড়ার মতোই বিবর্তন বাস্তব-এ নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

বৈচিত্রময় বংশধবের উৎপত্তি : সাধারণ একটি পূর্বপুরুষ থেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটে। প্রতিটি শাখা-প্রশাখার জীব তার পূর্বপুরুষ থেকে খানিকটা ভিন্ন হয়। মনে রাখা প্রয়োজন বংশধরেরা কথনও হুবহু তাদের পিতামাতার অনুরূপ হয় না, প্রত্যেকের মাঝেই খানিকটা বৈচিত্র্য তথা ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ তৈরি হয়। আর এই বৈচিত্র্যের কারণেই সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজন নামক প্রক্রিয়াটি কাজ করতে পারে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবেশে সবচেয়ে উপযোগীরাই টিকে থাকে।

ধীর পরিবর্তন : পরিবর্তন সাধারণত খুব ধীর একটি প্রক্রিয়া। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিবর্তনের মাধ্যমেই নতুন প্রজাতির জন্ম হতে পারে।

প্রজাতির ক্রমবর্ধন : এক প্রজাতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে। সে কারণেই আজকে আমরা প্রকৃতিতে এত কোটি কোটি প্রজাতির জীব দেখতে পাই। আবার অন্যদিকে যারা সদা পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার সাথে টিকে থাকতে অক্ষম তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতিতে প্রায় ৯০-৯৫% জীবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন : চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস স্বাধীনভাবে বিবর্তনের যে প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন তা এভাবে কাজ করে :

ক) জনসংখ্যা সর্বদা জ্যামিতিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে জনসংখ্যা সবসময় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে।

গ) পরিবেশে একটি ‘অস্তিত্বের সংগ্রাম থাকে। ফলে উৎপাদিত সকল জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না।

ঘ) প্রতিটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য তথা ভ্যারিয়েশন আছে।

ঙ) অস্তিত্বের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলার সময় যে প্রজাতির সদস্যদের মাঝে পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অধিক উপযোগী বৈশিষ্ট্য আছে তারাই সর্বোচ্চ সংখ্যক বংশধর রেখে যেতে পারে। আর যাদের মাঝে পরিবেশ উপযোগী বৈশিষ্ট্য কম তাদের বংশধরও কম হয়, যার ফলে এক সময় তারা বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় ‘প্রভেদক প্রজননগত সাফল্য[৬২]।

শেষ পয়েন্টটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং এর মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনীয় পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঘটে। সেই নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রজাতির সদস্যরা কে সবচেয়ে বেশি বংশধর রেখে যাতে পারে, তথা কে সবচেয়ে সফলভাবে নিজের জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত করতে পারে, তার ওপর বিবর্তনের প্রক্রিয়া নির্ভর করে। বিবর্তনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, প্রজাতির প্রগতি কোনদিকে হবে, বা এর মাধ্যমে আদৌ কোনো কৌশলগত লক্ষ্য অর্জিত হবে কিনা এ সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছুই বলার নেই। এমনকি বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি হতেই হবে বা বুদ্ধিমত্তা নামক কোনোকিছুর বিবর্তন ঘটতেই হবে এমন কোনো কথাও নেই। বিবর্তন কোনো সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে ওঠে না, বা কোনো পিরামিডের চূড়ায় উঠতে চায় না এমন ভাবার কোনোই কারণ নেই যে, মানুষ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এতকাল ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করেছে। বরং বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট অসংখ্য লক্ষ্যহীন শাখা-প্রশাখারই একটিতে মানুষের অবস্থান। তাই নিজেদের সৃষ্টির সেরা জীব বলে যে পৌরাণিক ধারণা আমাদের ছিল সেটারও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কারণ সেরা বলে কিছু নেই। সব প্রাণীরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার নিরিখে মনে হতে পারে যে তারা হতো সেরা বা অনন্য। যেমন, বাদুড়ের আল্টাসনিক বা অতিশব্দ তৈরি করে শিকার ধরার এবং পথ চলার ক্ষমতা আছে, যা অনেক প্রাণীরই নেই। মৌমাছির আবার পোলারাইজড বা সমবর্তিত আলোতে দেখার বিরল ক্ষমতা আছে, যা আমাদের নেই। মানুষের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যটি অনন্য তা হল– মানুষ খুব উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী, যেটা হয়ত টিকে থাকার জন্য আমাদের বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে। আর মানুষের এত উন্নতির পেছনেও মূল কারণ কিন্তু প্রভেদক প্রজননগত সাফল্য। আমরা অনেক বংশধরের জন্ম দিতে পারি, এমনকি তারা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণও করতে পারি। অবশ্য একই বৈশিষ্ট্যে উল্টো জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার আমাদের বিলুপ্তও করে দিতে পারি।

বিবর্তন শুধুই একটি তত্ব নয়

বিবর্তনকে উদ্দেশ্য করে সৃষ্টিবাদীদের সবচেয়ে প্রচারিত সন্দেহ, বিবর্তন শুধুই একটি তত্ব, এর কোনো বাস্তবতা নেই। সত্যিই কি তাই? বিজ্ঞানীরা বাস্তবে ঘটে না, এমন কোনোকিছু নিয়ে কথনও তত্ব প্রদান করেন না। বাস্তবতা কাকে বলে? কোনো পর্যবেক্ষণ যখন বারবার বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তবতা বা সত্য (fact) বলে ধরে নেই।

প্রাণের বিবর্তন ঘটছে। প্রতিটি প্রজাতি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হয় নি, বরং প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে প্রতিনিয়ত পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবের কারণে এক প্রজাতি বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এপ (Ape)-রা রাতে ঘুমালো, সকালে উঠে দেখলো তারা সবাই হোমোসেপিয়েন্সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে-এমন না, এটি লক্ষ বছরে পরিবেশে টিকে থাকার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফসল। প্রতি এক রূপ থেকে আরেক রূপে বিবর্তিত হতে পারে না, এটা এই যুগে এসে মনে করাটা পাপ, যখন দেখা যায়, চৈনিকরা যোগাযোগ খরচ কমানোর জন্য গোল তরমুজকে চারকোণা করে ফেলেছে। কবুতর, কুকুরের ব্রিডিং সম্পর্কেও আমরা সবাই অবগত। মাত্র কয়েক প্রজন্মেই এক প্রজাতির কুকুর থেকে আরেক প্রজাতির উদ্ভব হয়, সেখানে পরিবেশ পেয়েছে লক্ষ-কোটি বছর। ‘হোয়াই ইভোলিউশন ইজ টু’ বইটিতে প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং সুলেখক জেরি কোয়েন বলেন–

প্রতিদিন, কয়েকশত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয় … এবং এদের প্রতিটি বিবর্তনের সত্যতা নিশ্চিত করে। খুঁজে পাওয়া প্রতিটি জীবাশ্ম, সিকোয়েন্সকৃত প্রতিটি ডিএনএ প্রমাণ করে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিটি প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান শিলায় আমরা স্তন্যপায়ী কোনো প্রাণীর জীবাশ্ম পাই নি, পাই নি পাললিক শিলার একই স্তরে মানুষ এবং ডাইনোসরের জীবাশ্ম। লক্ষাধিক সম্ভাব্য কারণে বিবর্তন ভুল প্রমাণিত হতে পারত, কিন্তু হয় নি-প্রতিটি পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবর্তন একটি বাস্তবতা। এখন পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার জন্যই প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের। যেমন গাছ থেকে আপেল পড়ে, এটি একটি বাস্তবতা, একে ব্যাখ্যা করা হয় নিউটনের মহাকর্ষ তত্ব দ্বারা। তত্ব কোনো সাধারণ বাক্য নয়, বাস্তবতা ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে একটি হাইপোথিসিস স্থির করান। পরবর্তীকালে এই হাইপোথিসিসকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের মাধ্যমে আঘাত করা হয়। যদি যৌক্তিকভাবে একটি হাইপোথিসিস শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রমাণ একে সমর্থন করে তখন একে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব উপাধি দেওয়া হয়। বিবর্তনকে যে তত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তার নাম ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ব’।

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নিয়ে ডারউইন একদিকে যেমন নিঃসংশয় ছিলেন অপরদিকে ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ লক্ষ-কোটি প্রজাতির মধ্যে যে কোনো একটি প্রজাতি এই তত্ত্ব অনুসরণ করে উদ্ভূত না হলেই তত্বটিকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। দীর্ঘ বিশ বছর বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ডারউইন ১৮৫৮ সালে তত্বটি প্রকাশ করেন[৬৩]। তারপর থেকেই বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানীদের ছুরির তলে বাস করতে থাকে। গত দেড়শ বছর ধরে বিভিন্নভাবে বিবর্তন তত্বকে পরীক্ষা করা হয়েছে, এটি কখনোই ভুল প্রমাণিত হয় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিটা নতুন ফসিল আবিষ্কার বিবর্তন তত্বের জন্য একটি পরীক্ষা। একটি ফসিলও যদি বিবর্তনের ধারার বাইরে পাওয়া যায় সেই মাত্র তত্বটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে। একবার বিজ্ঞানী জেবি এস হালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কীভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা যায়? উত্তরে হালডেন বলেছিলেন—[৬৪]

কেউ যদি প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পায়।

বলা বাহুল্য এধরনের কোনো ফসিলই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। না হওয়ারই কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে ধারাটি আমাদের দিয়েছেন তা হলো :

মাছ → উভচর → সরীসৃপ → স্তন্যপায়ী প্রাণী।

খরগোশ যেহেতু একটি পুরোপুরি স্তন্যপায়ী প্রাণী, সেহেতু সেটি বিবর্তিত হয়েছে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে (মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে শেষ পর্যন্ত খরগোশ), তাই এর জন্য সময় লেগেছে। বিস্তর। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল পাওয়ার কথা নয়, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী এ সময় (প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে) থাকার কথা কতকগুলো আদিম সরল প্রাণ-যেমন সায়নোব্যাকটেরিয়া (ফসিল রেকর্ডও তাই বলছে)। আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে ট্রায়োসিক যুগে (প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগ শেষ হওয়ার ৩০ কোটি বছর পরে)। কাজেই কেউ সেই প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পেলে তা সাথে সাথেই বিবর্তন তত্বকে নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট হতো।

তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুমান করা। যার মাধ্যমে এটিকে ভুল প্রমাণের সুযোগ থাকে। আধুনিক পিঁপড়াদের পূর্বপুরুষের ফসিল কোথা থেকে পাওয়া যাবে সেটা বিবর্তন তত্ব দিয়ে অনুমান করে সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। ডারউইন নিজেই বলে গিয়েছিলেন, মানুষের পূর্বপুরুষের জীবাশ্মের সন্ধান মিলবে আফ্রিকায় এবং জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন এমন অনেক জীবাশ্মের। এ ধরণের অনুমান যদি ভুল হতো তাহলে আমরা নিমেষেই বিবর্তনকে বাতিল করে দিতে পারতাম, কিন্তু হয় নি। মুক্তমনার বিবর্তন আর্কাইভে এই তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বহু অনুমানের তালিকা পাওয়া যাবে[৬৫]।

তবে এতসব কিছুর মধ্যে আমাদের প্রিয় একটি উদাহরণ দেই। ডারউইনের তত্ত্ব মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ করতে হাজার হাজার কোটি বছর প্রয়োজন। কিন্তু ডারউইনের বই প্রকাশের সময়ও সকল মানুষ বাইবেলীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনে করত, পৃথিবীর ব্যাস মোটে ছয় হাজার বছর। ১৮৬৬ সালে বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন (পরবর্তী লর্ড কেলভিন উপাধিতে ভূষিত) বিবর্তন তত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। থমসন রাসায়নিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ এই দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আলাদা আলাদাভাবে সূর্যের ব্যাস নির্ধারণ করে দেখান, মাধ্যাকর্ষণ বল ব্যবহার করলে সূর্যের ব্যাস সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং সেটাও কিনা হচ্ছে মাত্র কয়েক’শ লক্ষ বছর। এছাড়াও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে থমসন এটাও প্রমাণ করেন যে, মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর তাপমাত্রা এতই বেশি ছিল যে সেখানে কোনো রকম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা ছিল একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বিবর্তন হওয়ার কারণ হিসেবে ডারউইন যে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং এটির যে কোটি বছরের ক্রিকালের কথা বলছেন, তা অবাস্তব।

মজার ব্যাপার হলো, সেই সময় নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। বিংশ শতকের প্রথমদিকে শক্তির এই রূপ আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, ক্রমাগত নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে সূর্য এবং সকল তারা কোটি বছরেরও বেশি সময় একটি সুস্থিত শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং কেলভিন বুঝতে পারলেন, সূর্য এবং পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের জন্য তার করা হিসাবটি ভুল, এবং তিনি সেটা ১৯০৪ সালের ‘ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন মিটিং’-এ আংশিকভাবে স্বীকারও করে নেন। সুতরাং বিবর্তন তত্বকে নতুন একটি শক্তির উৎসের অনুমানদাতাও বলা যায়[৬৬]! উল্লেখ্য বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে পৃথিবীর নির্ভুল বয়স নির্ধারণ করা হয়, যা প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর।

বিবর্তনের সত্যতা

সত্যতা প্রমাণ করা যায় সবদিক দিয়েই, তবে এইখানে আমরা মানুষের বিবর্তন নিয়েই আলোচনা করে দেখি বিবর্তন তত্ত্বের দাবি কতোটা সঠিক। বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ফসিল রেকর্ডকেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আণবিক জীববিদ্যা এবং কোষবংশগতিবিদ্যা বিকশিত হবার পর এখন আর ফসিল রেকর্ডের কোনো দরকার নেই। জিনতত্ব দিয়েই চমৎকারভাবে বলে দেওয়া যায় আমাদের বংশগতিধারা। জীববিজ্ঞানের এই শাখার মাধ্যমে, আমাদের পূর্বপুরুষ কারা ছিল, তাদের বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল অথবা দেখতে কেমন ছিল, সব নির্ণয় করা হয়েছে। দেখা গেছে ফসিল রেকর্ডের সাথে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে তা।

জীববিজ্ঞানীরা আমাদের পূর্বপুরুষের যে ধারাটা দিয়েছেন, সেটা হলো :

মানুষ→ নরবানর →পুরনো পৃথিবীর বানর → লিমার

প্রমাণ এক

রক্তকে জমাট বাঁধতে দিলে এক ধরনের তরল পদার্থ পৃথক হয়ে আসে, যার নাম সিরাম। এতে থাকে অ্যান্টিজেন। এই সিরাম যখন অন্য প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তখন উৎপন্ন হয় অ্যান্টিবডি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষের সিরাম যদি আমরা খরগোশের শরীরে প্রবেশ করাই তাহলে উৎপন্ন হবে অ্যান্টি হিউমান সিরাম। যাতে থাকবে অ্যান্টিডোন। এই অ্যান্টি হিউমান সিরাম অন্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হবে। যদি একটি অ্যান্টি হিউম্যান সিরাম আমরা যথাক্রমে নরবানর, পুরনো পৃথিবীর বানর, লিমার প্রভৃতির সিরামের সাথে মেশাই তাহলেও অধঃক্ষেপ তৈরি হবে। মানুষের সাথে যে গ্রাণীগুলোর সম্পর্কের নৈকট্য সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান সেই প্রাণীগুলোর ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ বেশি হবে, যত দূরের সম্পর্ক তত তলানির পরিমাণ কম হবে। তলানির পরিমাণ হিসাব করে আমরা দেখি, মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তলানি পাওয়া যাচ্ছে, নরবানরের ক্ষেত্রে আরেকটু কম, পুরানো পৃথিবীর বানরের ক্ষেত্রে আরও কম। অর্থাৎ অনুক্রমটা হয়—

মানুষ → নরবানর → পুরনো পৃথিবীর বানর → লিমার

অঙ্গসংস্থানবিদদের মতে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক আদিম হচ্ছে লিমার, আর সবচেয়ে নতুন প্রজাতি হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষের ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি আর লিমারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে রক্তরস বিজ্ঞানের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি বিক্রিও সে ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করে।

প্রমাণ দুই

১. প্রকৃতিতে মাঝে মাঝেই লেজ বিশিষ্ট মানব শিশু জন্ম নিতে দেখা যায়। এছাড়াও পেছনে পা বিশিষ্ট তিমি, ঘোড়ার পায়ে অতিরিক্ত আঙুল কিংবা পেছনের ফিন যুক্ত ডলফিনসহ শরীরে অসংগতি নিয়ে প্রাণীর জন্মের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। এমনটা কেন হয়, এর উত্তর দিতে পারে কেবল বিবর্তন তত্বই। বিবর্তনের কোনো এক ধাপে অঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেলেও জনপুঞ্জের জিনে ফেনোটাইপ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ডিএনএ সেই তথ্য রেখে দেয়। যার ফলে বিরল কিছু ক্ষেত্রে তার পুনঃ প্রকাশ ঘটে।

২. বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ব বিকশিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই নতুন অঙ্গের কাঠামো তৈরি হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অপদের মধ্যে তাই লক্ষণীয় মিল দেখা যায়। ব্যাঙ, কুমির, পাখি, বাদুড়, ঘোড়া, গরু, তিমি মাছ এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম।

৩. পৃথিবীতে অগণিত প্রজাতি থাকলেও সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ভেতরে আমরা সবাই প্রায় একই। আমরা সবাই ‘কমন জিন’ শেয়ার করে থাকি। পূর্বপুরুষের সাথে যত বেশি নৈকট্য বিদ্যমান, শেয়ারের পরিমাণও তত বেশি। যেমন, শিম্পাঞ্জি আর আধুনিক মানুষের ডিএনএ* শতকরা ৯৮% একই, কুকুর আর মানুষের ক্ষেত্রে সেটা ৭৫% আর ড্যাফোডিল ফুলের সাথে ৩৩%।

৪। চারপাশ দেখা হলো। এবার আসুন একবার নিজেদের দিকে তাকাই।

ক) ত্রয়োদশ হাড় : বাংলাদেশ মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলো আমার এক বন্ধু। বাক্স পেটরা বন্দি করে সে চলে গেল ট্রেনিংয়ে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে। ছয় সপ্তাহ ডলা খাবার পর মিলিটারি অ্যাকাডেমির নিয়ম অনুযায়ী একটি ফাইনাল মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় আমার বন্ধুর দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার পাঁজরে এক সেট হাড় বেশি। আধুনিক মানুষের যেখানে বারো সেট হাড় থাকার কথা আমার বন্ধুর আছে তেরোটি। ফলস্বরূপ তাকে মিলিটারি অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আটভাগ মানুষের শরীরে এই ত্রয়োদশ হাড়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেটি কিনা গরিলা ও শিম্পাঞ্জির শারীরিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ যে, এক সময় প্রাইমেট থেকে বিবর্তিত হয়েছে এই আলামতের মাধ্যমে সেটিই বোঝা যায়।

[* মানুষের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের একটি কেন্দ্র থাকে যার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস-এর ভেতরে থাকে ক্রোমোজোম, জোড়ায় জোড়ায়। একেক প্রজাতির নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা একেক রকম। যেমন মানব কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি ক্রোমোজোম-এর ভেতরে থাকে ডিএনএ এবং প্রোটিন। ডিএনএ এক ধরনের এসিড যা দেহের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোজোম-এর ভেতরে কী ধরনের প্রোটিন তৈরি হবে তা ডিএনএ নির্ধারণ করে। এসব প্রোটিনের মাধ্যমেই সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ সংঘটিত হয়। ডিএনএ-র আরেকটি কাজ হচ্ছে রেপ্লিকেশন তথা সংখ্যাবৃদ্ধি। ডিএনএ নিজের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে, ডিএনএই যেহেতু জীবনের মূল তাই আরেকটি প্রতিলিপি তৈরি হওয়ার অর্থই আরেকটি জীবন তৈরি হওয়া, এভাবেই জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা ডিএনএ জীবনের মৌলিক একক এবং কার্যকরি শক্তি, সেই জীবের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করে এবং তার থেকে আরেকটি জীবের উৎপত্তি ঘটায়। ডিএনএ-র মধ্যে তাই জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ও বংশবৃদ্ধির তথ্য জমা করা থাকে। ডিএনএ-র মধ্যে থাকে জিন, জিনের সিকোয়েন্সই জীবদেহের সকল তথ্যের ভাণ্ডার।]

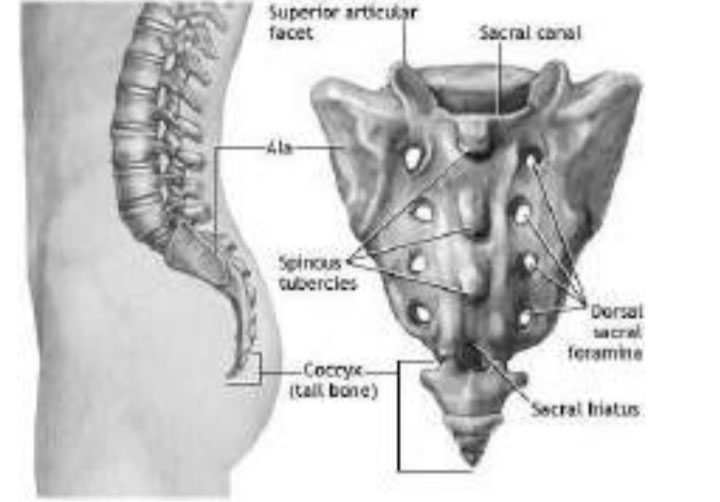

খ) লেজের হাড় : মানুষের আদি পূর্বপুরুষ প্রাইমেটরা গাছে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য লেজ ব্যবহার করত। গাছ থেকে নিচে নেমে আসার পর এই লেজের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। কিন্তু আমাদের শরীরে মেরুদণ্ডের একদম নিচে সেই লেজের হাড়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

গ) আক্কেল দাঁত : পাথুরে অস্ত্রপাতি আর আগুনের ব্যবহার জানার আগে মানুষ মূলত নিরামিষাশী ছিল। তখন তাদের আক্কেল দাঁতের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আমাদের তা নেই, যদিও আক্কেল দাঁতের অস্তিত্ব এখনও রয়ে গেছে।

ঘ) অ্যাপেন্ডিক্স : আমাদের পূর্বপুরুষ প্রাইমেটরা ছিল তৃণভোজী। তৃণজাতীয় খাবারে সেলুলোজ থাকে। এই সেলুলোজ হজম করার জন্য তাদের দেহে অ্যাপেন্ডিক্স বেশ বড় ছিল। ফলে সিকামে প্রচুর পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারত যাদের মূল কাজ ছিল সেলুলোজ হজমে সহায়তা করা। সময়ের সাথে সাথে আমাদের পূর্বপুরুষদের তৃণজাতীয় খাবারের ওপর নির্ভরশীলতা কমতে থাকে, তারা মাংসাশী হতে শুরু করে। আর মাংসাশী প্রাণীদের অ্যাপেন্ডিক্সের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পড়ে বৃহৎ পাকস্থলীর। ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট অ্যাপেন্ডিক্স এবং বড় পাকস্থলীর প্রাণীরা সংগ্রামে টিকে থাকার সামর্থ্য লাভ করে, হারিয়ে যেতে থাকে বাকিরা। পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেই অ্যাপেন্ডিক্স আমরা এখনও বহন করে চলছি।

ঙ) গায়ের লোম : মানুষকে অনেক সময় ‘নগ্ন বাঁদর’ বা ‘নেকেড এপ’ নামে সম্বোধন করা হয়। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই লোমশ শরীরের অস্তিত্ব দেখা যায় এখনও। আমরা লোমশ প্রাইমেটদের থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই আলামত এখনও রয়ে গেছে।

প্যালের চোখ

বিবর্তনতত্ত্বের সমালোচনাকারীরা সবচেয়ে বেশি আঙুল তুলেছেন মানুষের চোখের দিকে। চোখের মতো এমন নিখুঁত এবং জটিল একটি যন্ত্র কীভাবে দৈব পরিবর্তন (র্যান্ডম মিউটেশন), প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে? হোক না শত সহস্র বছর।

একটি ক্যামেরার মতো চোখেরও আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করার জন্য লেন্স, আলোকরশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইরিস, আর এই আলোকরশ্মি থেকে ছবি আবিষ্কার করার জন্য একটি ফটো-রিসেপ্টর প্রয়োজন। এই তিনটি যন্ত্রাংশ একসাথে কাজ করলেই কেবল চোখ দিয়ে কিছু দেখা সম্ভব হবে। যেহেতু বিবর্তন তত্বমতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া চলে স্তরে স্তরে-তাহলে লেন্স, রোটিনা, চোখের মণি সবকটি একসাথে একই ধরনের উৎকর্ষ সাধন করল কীভাবে? বিবর্তন সমালোচনাকারীদের প্রশ্ন এটাই।

ক্যামব্রিয়ান যুগে শরীরের ওপর আলোক সংবেদনশীল ছোট একটি স্থানবিশিষ্ট প্রাণীরা আলোর দিক পরিমাপের মাধ্যমে ঘাতক প্রাণীদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার অতি সামান্য সুযোগ পেত। সময়ের সাথে সাথে এই রঙিন সমতল স্থানটি ভেতরের দিকে ডেবে গিযেছে, ফলে তাদের দেখার ক্ষমতা সামান্য বেড়েছে। গভীরতা বাড়ার পাশাপাশি পরবর্তীকালে আলো ঢোকার স্থান সরু হয়েছে। অর্থাৎ দেখার ক্ষমতা আরও পরিষ্কার হয়েছে। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তন প্রাণীকে সামান্য হলেও টিকে থাকার সুবিধা দিয়েছে।

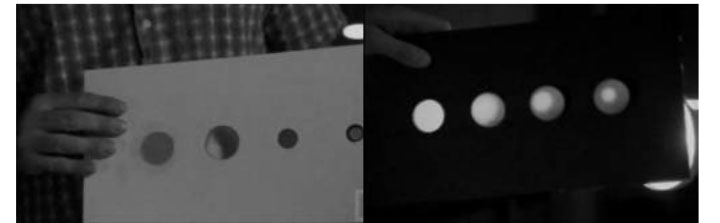

সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন গবেষণার মাধ্যমে বের করে দেখান যে, কীভাবে একটি প্রাণীর শরীরের ওপর আলোক সংবেদনশীল ছোট এবং রঙিন স্থান পরবর্তীকালে মানুষের চোখের মতো জটিল যন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে।

উপরের ছবি দুটি লক্ষ্য করুন। বাম থেকে দ্বিতীয় ছবিতে একটি রুম, যেখানে একটি মাত্র বাতি বা আলোর উৎস আছে। প্রথম ছবিতে হাতে ধরা থাকা বোর্ডটি দিয়ে আমরা সে উৎসের দিকে তাকাই। সবচেয়ে বামের গর্তে সমতল কাগজ লাগানো। যার মাধ্যমে আমরা শুধু বুঝতে পারছি আলো আছে। কিন্তু কোথা থেকে আলো বের হচ্ছে কিংবা বাতিটি কোথায় তেমন কিছুই জানা যাচ্ছে না। তারপরের গর্তে একটি পিংপং বল রাখা। যে বলটির আলো প্রবেশের স্থানটি চওডা আর গভীরতা কম। এর মাধ্যমে আগের সাদা কাগজ থেকে কিছুটা ভালোভাবে আলোর উৎস সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হচ্ছে। তার পরেরটার আলো প্রবেশের স্থান আগেরটার চেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা বেশি। সর্ব ডানেরটার আলো প্রবেশের স্থান সবচেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি। আর এটি দিয়েই আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে আলোটির উৎস বুঝতে পারছি।

এখন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি পরিবর্তনই প্রাণীকে কিঞ্চিৎ হলেও আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচার সুবিধা প্রদান করেছে। যারা সামান্য দেখতে পাচ্ছে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেড়েছে, বেড়েছে তাদের সন্তান বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা। অপরদিকে অথর্বরা হারিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বংশানুক্রমে উন্নতি হয়েছে দৃষ্টিশক্তির। সময়ের সাথে সাথে শুরুর এই আলোক সংবেদনশীল স্থান রেটিনায় পরিণত হয়েছে, সামনে একটি লেন্সের উৎপত্তি হয়েছে।

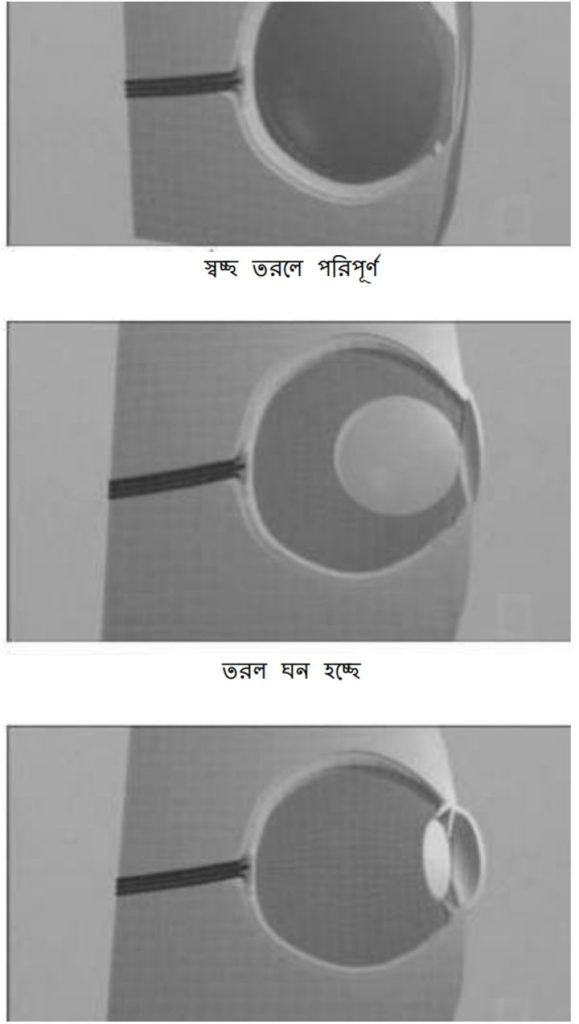

ধারণা করা হয়, প্রাকৃতিকভাবে লেন্সের উৎপত্তি হয়েছে যখন চোখকে পূর্ণ করে রাখা স্বচ্ছ তরলের ঘনত্ব সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। ছবিতে দেখুন, সাদা অংশটি তৈরি হচ্ছে চোখকে পূর্ণ করে রাখা স্বচ্ছ তরলের মাধ্যমে। তরলের ঘনত্ব যত বেড়েছে লেন্সের গঠন তত ভালো হয়েছে, প্রখর হয়েছে দৃষ্টিশক্তি।

বলে রাখা প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের তৈরি করা চোখের বিবর্তনের প্রতিটি স্তর বর্তমানে জীবিত প্রাণীদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও শুধু আলোক সংবেদনশীল স্থান বিশিষ্ট প্রাণী ছিল আজ থেকে ৫৫ কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা গণনা করে বের করেছেন, এই আলোক সংবেদনশীল চোখ ধীরে ধীরে মানুষের চোখের মতো হয়ে ওঠার জন্য সময় প্রয়োজন মাত্র ৩৬৪ হাজার বছর।

ডিজাইন না ব্যাড ডিজাইন?

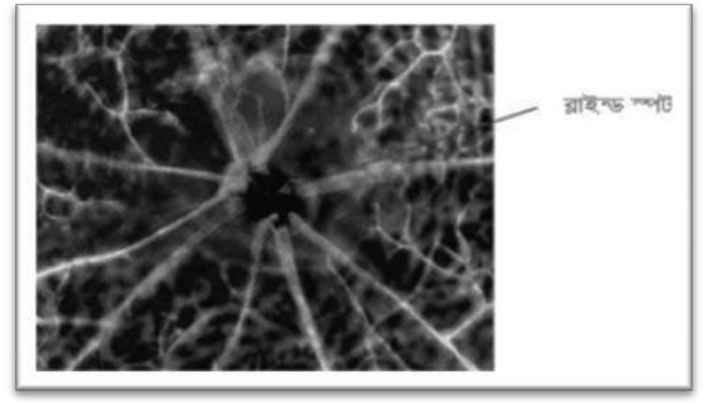

মানুষের চোখের অক্ষিপটের ভেতরে এক ধরনের আলোগ্রাহী কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহণ করে এবং একগুচ্ছ অপটিক নার্ভের (আলোকগ্রাহী জাল) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে, ফলে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মতো ছড়ানো থাকে, এবং এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে। ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে যায়। স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌঁছনোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়েছে। এর ফলে উৎপত্তি হয়েছে একটি অন্ধবিন্দুর (blind spot)[৬৭]

কুকুর, বিড়াল কিংবা ঈগলের দৃষ্টিশক্তি যে মানুষের চোখের চেয়ে বেশি তা সবাই জানে। মানুষ তো বলতে গেলে রাতকানা, কিন্তু অনেক প্রাণীই আছে রাতে খুব ভালো দেখতে পায়। আবার অনেক প্রাণীই আছে যাদের চোখে কোনো অন্ধবিন্দু নেই। যেমন, স্কুইড বা অক্টোপাস। এদের মানুষের মতোই এক ধরনের লেন্স এবং অক্ষিপটওয়ালা চোখ থাকলেও অপটিক নার্ভগুলো অক্ষিপটের পেছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোনো অন্ধবিন্দুর উৎপত্তি হয় নি।

মানুষের চোখের এই সীমাবদ্ধতাকে অনেকেই ‘ব্যাড ডিজাইন’ বলে অভিহিত করে থাকেন। অবশ্য চোখ দিয়ে যেহেতু ভালোভাবেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে তাই ‘ব্যাড ডিজাইন’-এর মতো শব্দ প্রযোগে নারাজ জীববিজ্ঞানী কেনেথ মিলার। তার মতে, চোখের এমন হওয়ার কারণ বিবর্তন তত্ব দিয়ে বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়[৬৮]। বিবর্তন কাজ করে শুধু ইতোমধ্যে তৈরি বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে রাতারাতি নতুন করে কিছু সৃষ্টি করে ফেলতে পারে না। মানুষের মতো মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। উদ্ভূত হওয়া মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে। বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের বাইরের দিক আলোক সংবেদনশীল হয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে অক্ষিপটের আকার ধারণ করেছে। যেহেতু মস্তিষ্কের পুরনো মূল গঠনটি বদলে যায় নি, তাই জালের মতো ছড়িযে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে স্কুইড জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মতো ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভেতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পেছনেই রয়ে গেছে। চোখের ক্ষেত্রে তাই গুড ডিজাইন বা ব্যাড ডিজাইন তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। এটাকে তো আদপে ডিজাইনই করা হয় নি।

বিবর্তনের পথে অন্তত চল্লিশ রকমভাবে চোখ তৈরি হতে পারত[৬৯]। আলোকরশ্মি শনাক্ত এবং কেন্দ্রীভূত করার আটটি ভিন্ন উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন নিউরো বিজ্ঞানীরা[৭০]। কিন্তু পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের যুদ্ধে অসংখ্য সমাধানের মধ্যে একটি সমাধান টিকে গিয়েছে। সংক্ষেপে, চোখের গঠন যদি বাইরের কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত, শুধু বস্তুগত প্রক্রিয়ায় উদ্ভব হতো তাহলে দেখতে যেমন হওয়ার কথা ছিল ঠিক তেমনই হয়েছে। চোখের গঠনে কারও হাত নেই, নেই কোনো মহাপরাক্রমশালী নকশাকারকের নিপুণতা।

অসম্ভাব্যতা

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি পণ্ডিত জাকির নায়েকের বিবর্তন তত্ব নিয়ে সাত মিনিটের লেকচারটি অনলাইন মিডিয়ায় খুবই জনপ্রিয়। সাত মিনিটে প্রায় ২৮টি মিথ্যা বা ভুল কথার মাধ্যমে জাকির নায়েক ডারউইনের বিবর্তন তত্ব ভুল প্রমাণ করতে না পারলেও সৃষ্টিবাদীরা কতটা অজ্ঞ তা ঠিকই প্রমাণ করেছেন[৭১]। এই সাত মিনিটের মধ্যে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় জাকির নাযেক বিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন হাসতে হাসতে, কারণ তার মতে, এটা সবাই বুঝতে পারে এপ (Ape) থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা কী পরিমাণ ক্ষুদ্র প্রায় সকল সৃষ্টিবাদীরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে শূন্যের কাছাকাছি রায় দিয়ে বিবর্তন তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।

অনেকে অনেকভাবে বললেও সবচেয়ে যথাযথ যুক্তিটা এমন, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে পরিবর্তনের জন্য আলাদা-আলাদা অসংখ্য মিউটেশন হতে হবে। প্রতিটি মিউটেশন হওয়ার সম্ভাবনাই যেখানে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, সেখানে সবগুলো একসাথে হয়ে আলাদা একটি প্রাণী সৃষ্টি হওযা অকল্পনীয় ব্যাপার। ধরা যাক, একটি ছক্কার গুটি পাঁচবার নিক্ষেপ করা হবে। পাঁচবার নিক্ষেপে যদি পর্যায়ক্রমে ৩, ২, ৬, ২, ৫ উঠে আসে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে একটি প্রাণী থেকে আরেকটি প্রাণী বিবর্তিত হলো। এখন পাঁচবার ছক্কা নিক্ষেপ করে ৩, ২, ৬, ২, ৫ পাওয়ার সম্ভাবনা ১/৬ × ১/৬ × ১/৬ × ১/৬ × ১/৬ বা ১/৭৭৭৬ = ৭৭৭৬ বারে একবার। একটি নতুন প্রজাতির বিবর্তন কিংবা একটি নতুন অঙ্গের বিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা এরচেয়ে অনেক অনেক কম, সুতরাং বিবর্তন একটি অসম্ভব ব্যাপার!

উপরের উদাহরণে সম্ভাবনার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে আপত্তি না থাকলেও বিবর্তনের সাথে একে মেলানো মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক। চোখের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বিবর্তন হওয়ার জন্য অসংখ্য পথ খোলা থাকে। এখন একটি পথ গ্রহণ করে ফেলার পর আমরা যদি সেই পথটি গ্রহণ করার সম্ভাবনা হিসাব করি তাহলে সেটা যুক্তিসংগত হবে না। উদাহরণের মাধ্যমে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

একটি তাসের প্যাকেটে বাহান্নটি তাস থাকে। এখন দোকান থেকে প্যাকেট কিনে, আমরা টেবিলের ওপর সেগুলো সাজালাম। ধরি, আমাদের সামনে ১০৬৮ (১ এরপর ৬৮টি শূন্য) টি তাস আছে। এখন তাসগুলোকে বস্তায় ভরে ঝাঁকাতে শুরু করি। ঝাঁকানো শেষে আমরা বস্তা থেকে ছয়টি কার্ড বের করব। ধরা যাক, আমরা প্রথমে পেলাম স্পেড-এর টেক্কা। এরপর যথাক্রমে ডাইসের সাত, ক্লাবসের দশ, ক্লাবসের বিবি, ডাইসের দুই, হার্টসের রাজা। এখন হাতের মধ্যে প্রাপ্ত অনুক্রমের পাঁচটি তাস ধরে আমরা যদি ১০৬৮ টি তাসের মধ্য থেকে এদের পাওয়ার সম্ভাবনা বের করে বলি যে, প্রাপ্ত অনুক্রমটি পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং এই পাঁচটি তাস পাওয়া অসম্ভব, তাহলে কী হবে? হবে না। বস্তায় ঝাঁকি দিয়ে পাঁচটা হোক, দশটা হোক, যে কয়টি তাসই আমরা বের করি না কেন, সবসময়ই একটি অনুক্রম পাব এবং সবসময়ই সেই নির্দিষ্ট অনুক্রম পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি হবে। তার মানে এই না যে আমাদের সম্ভাবনা হিসাব শেষ করার পর। হাত থেকে তাসগুলো উধাও হয়ে যাবে।

বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত মিউটেশনের কারণে জনপুঞ্জে অসংখ্য ভ্যারিয়েশন তৈরি হয়। ব্যাপারটাকে তুলনা করা যায় স্পেইড ট্রাম্প থেলার সাথে চার জন খেলোয়াড়, বণ্টনে সবাই ১৩টি করে তাস পাবেন। এখন এই চারজনের মধ্যে এক জনের হাতে বাকি তিন জন অপেক্ষা ভালো তাস থাকবে, সুতরাং তিনি জিতবেন। প্রকৃতিতেও নন র্যান্ডম প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে সবচেয়ে উপযোগীরা টিকে থাকে, বাকিরা ঝরে পড়ে। স্পেইড ট্রাম্পে জয়ী মানুষটির হাতের কার্ড দেখে কেউ যদি মন্তব্য করে এমন কম্বিনেশন পাওয়া অসম্ভব, তাহলে তাকে কী বলা যাবে? একইভাবে প্রকৃতিতে ইতোমধ্যে টিকে থাকা এক জনকে ধরে কেউ যদি সম্ভাবনা হিসাব করে এবং বলে যে সম্ভাবনা খুব কম, সুতরাং এটি ঘটে নি তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্তিপূর্ণ। শুধু বিবর্তন নয়, প্রাণের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও যে এধরনের গণনা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ‘ফ্রেডরিক হয়েলের। বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি’ অধ্যায়ে।

বিহে’র হ্রাস অযোগ্য জটিলতা

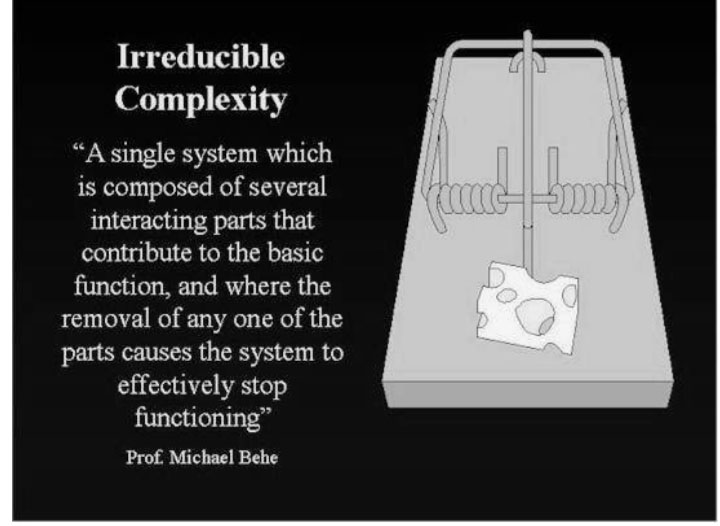

প্যালের মতো আরেকজন বিখ্যাত সৃষ্টিবাদের প্রবক্তা মাইকেল বিহে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তার জনপ্রিয় বই, ‘Darwin’s Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution’ এ তিনি ‘Irreducible Complexity’ বা হ্রাস অযোগ্য জটিলতা নামে নতুন এক শব্দমালা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রে বেশ কয়েকটি অংশ থাকে এবং এদের মধ্য থেকে যেকোনো একটি অকেজো হলে, বা না থাকলে সেটি আর কাজ করে না। তিনি তার বইয়ে বলেন–

যে সমস্ত জৈব তন্ত্র (Biological System) নানা ধরনের, পর্যায়ক্রমিক কিংবা সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনোভাবেই গঠিত হতে পারে না, তাদের আমি ‘হ্রাস অযোগ্য জটিল’ (Irreducible Complex) নামে অভিহিত করি। ‘হ্রাস অযোগ্য জটিলতা’ আমার দেওয়া এক বর্ণাঢ্য শব্দমালা যার মাধ্যমে আমি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া একাধিক যন্ত্রাংশের একটি সিস্টেম বোঝাই-যার মধ্য থেকে একটি অংশ খুলে নিলেই সিস্টেমটি কাজ করবে না।

ইঁদুর মারার যন্ত্রকে তিনি উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন। এ যন্ত্রটির মধ্যে কয়েকটি অংশ থাকে : ১. কাঠের পাটাতন ২. ধাতব হাতুড়ি, যা ইঁদুর মারে, ৩. ম্পিং, যার শেষ মাথা হাতুডির সাথে আটকানো থাকে ৪. ফাঁদ যা স্প্রিংটিকে বিমুক্ত করে ৫. ধাতব দণ্ড যা ফাঁদের সাথে যুক্ত থাকে এবং হাতুডিটিকে ধরে রাখে[৭২]? এখন যদি যন্ত্রটির একটি অংশ (সেটি স্প্রিং হতে পারে, হতে পারে ধাতব কাঠামো) না থাকে বা অকেজো থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ যন্ত্রটিই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এটি আর ইঁদুরকে মারা তো দূরের কথা, ধরতেও পারবে না। বিহে’র মতে, এটি হ্রাস অযোগ্য জটিল সিস্টেমের একটি ভালো উদাহরণ। এখানে প্রতিটি অংশের আলাদা কোনো মূল্য নেই। যখন তাদের একটি বুদ্ধিমান মানুষ দ্বারা প্রয়োজন মোতাবেক একত্রিত করা হয়, তখনই এটি কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। ঠিক একইভাবে বিহে মনে করেন, প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার ক্ল্যাজেলামগুলো হ্রাস অযোগ্য জটিল। এ ফ্ল্যাজেলামগুলোর প্রান্তদেশে এক ধরনের জৈবমটর আছে যেগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো স্ব প্ৰচালনের কাজে ব্যবহার করে। তার সাথে চাবুকের মতো দেখতে এক ধরনের প্রপেলারও আছে, যেগুলো ঐ আণবিক মটরের সাথে ঘুরতে পারে। প্রোপেলারগুলো একটি ইউনিভার্সাল জয়েন্টের মাধ্যমে মোটরের সাথে লাগানো থাকে। মোটরটি আবার এক ধরনের প্রোটিনের মাধ্যমে আগামতো রাখা থাকে, যেগুলো বিহে’র মতে স্ট্যাটারের ভূমিকা পালন করে। আরেক ধরনের প্রোটিন বুশিং পদার্থের ভূমিকা পালন করে, যার ফলে চালক স্তম্ভদণ্ডটি ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনকে বিদ্ধ করতে পারে। বিহে বলেন, ব্যাকটেরিয়ার ক্ল্যাজেলামকে ঠিকমতো কর্মক্ষম রাখতে ডজন খানেক ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সম্মিলিতভাবে কাজ করে। যেকোনো একটি প্রোটিনের অভাবে ফ্ল্যাজেলাম কাজ করবে না, এমনকি কোষগুলো ভেঙে পড়বে[৭৩]।

বিহে জানতেন না যে, ‘হ্রাস অযোগ্য জটিলতা’ নামক শব্দের ব্যঞ্জনায় বিবর্তনকে ভুল প্রমাণে বই লেখার প্রায় ষাট বছর আগেই নোবেল বিজয়ী হারমান জোসেফ মুলার বিবর্তনের হ্রাস অযোগ্য জটিলতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন থেকেই সেটা বিহে ব্যতীত অন্য সকলের কাছে ছিল জীববিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান হিসেবে জ্ঞাত। বিশেষত জিনের বিমোচন এবং প্রতিলিপিকরণ খুবই সাধারণ, যার মাধ্যমে হ্রাস অযোগ্য জটিলতার মতো বৈশিষ্ট্য সহজেই তৈরি হতে পারে[৭৫, ৭৬]। বিবর্তনের পথ ধরে বইয়ের, ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন’ প্রবন্ধে বন্যা আহমেদ অধ্যাপক বিহে’র যুক্তির অযৌক্তিকতা খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন–

বিহে’র উদাহরণে বর্ণিত ঐ ইঁদুর মারার কলটির কথাই ধরুন। কলটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে এর ফাঁদ এবং ধাতব দণ্ডটি সরিয়ে নিন। এবার আপনার হাতে যেটি থাকবে সেটি আর ইঁদুরের কল নয়, বরং অবশিষ্ট তিনটি যন্ত্রাংশ দিয়ে গঠিত মেশিনটিকে আপনি সহজেই টাই ক্লিপ কিংবা পেপার ক্লিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে স্প্রিংটিকে সরিয়ে নিন। এবারে আপনার হাতে থাকবে দুই-যন্ত্রাংশের চাবির চেইন। আবার প্রথমে সরিয়ে নেওয়া ফাঁদটিকে মাছ ধরার ছিপ হিসেবেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক যেমনিভাবে কাঠের পাটাতনটিকে ব্যবহার করতে পারবেন, ‘পেপার ওযেট’ হিসেবে। অর্থাৎ যে সিস্টেমটিকে এতক্ষণ হ্রাস অযোগ্য জটিল বলে ভাবা হচ্ছিল, তাকে আরও ছোট ছোটভাবে ভেঙে ফেললে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।

মজার ব্যাপার হলো, বিবর্তনের পথে প্রাণীদের ধর্ম বা গুণাবলির পরিবর্তন হয়। চাবির চেইন থেকে পেপার ক্লিপ, পেপার ক্লিপ থেকে আবার ইঁদুর কল, গুণাবলির এমন পরিবর্তন (আক্ষরিক ভাবে পেপার ক্লিপ বা চাবির রিং বোঝানো হচ্ছে না) যে প্রাণিজগতেও হচ্ছে সেটা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন[৭৭]। কীভাবে এমনটি ঘটে সেটির ব্যাখ্যা বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। নির্দিষ্ট একটি জৈবযন্ত্র শুরুতে এক ধরনের কাজ করলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে ক্রমান্বয়ে দেহের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই নির্দিষ্ট যন্ত্র ভিন্ন ধরনের কাজ করার ক্ষমতা লাভ করে। মানুষের চোখের বিবর্তনের অংশে ঠিক এমন জিনিস আমরা দেখেছি। যেমন, পাখির পালক যখন প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল, সেটা আকাশে উড়ার কথা মাথায় রেখে হয়নি, বরং তার দেহের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল মুখ্য, পরবর্তীতে বিবর্তনের অসংখ্য ধাপ পেরিয়ে অনেক পরে। সেটা ডানায় রূপান্তরিত হয়ে পাখিকে উড়ার ক্ষমতা এনে দিয়েছে।

এবার আসা যাক ফ্ল্যাজেলাম আর প্রোটিনের আলোচনায়। ‘বিবর্তন পথ ধরে’ বই থেকে পুনরায় উদ্ধৃত–

বিহে যেমন ভেবেছিলেন কোনো প্রোটিন সরিয়ে ফেললে ফ্ল্যাঙ্গেলাম আর কাজ করবে না, অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে পড়বে, তা মোটেও সত্য নয়। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেনেথ মিলার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন সরিয়ে ফেলার পরও ফ্ল্যাজোলামগুলো কাজ করছে; বহু ব্যাকটেরিয়া এটিকে অন্য কোষের ভেতরে বিষ ঢেলে দেওয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, ফ্ল্যাজেলামের বিভিন্ন অংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন কাজ করলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে এটি টিকে থাকার সুবিধা পেতে পারে। জীববিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একসময় এক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে। সরীসৃপের চোয়ালের হাড় থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের উৎপত্তি। আজকে আমাদের কানের দিকে তাকালে সেটিকে ‘হ্রাস অযোগ্য জটিল’ মনে হতে পারে, কিন্তু আদিকালে। তা ছিল না। এমন নয় যে, হঠাৎ করেই একদিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কজা বিহীন চোয়ালের হাডগুলো ঠিক করল তারা কানের হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে; বরং বিবর্তনের পথ ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিযেই তারা আজকের রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং উৎপত্তির সামগ্রিক ইতিহাস না জেনে শুধু চোখ, কান কিংবা ফ্ল্যাজেলামের দিকে তাকালে এগুলোকে ‘হ্রাস অযোগ্য জটিল’ বলে মনে হতে পারে বৈকি।

জীববিজ্ঞানের গবেষণাপত্রে স্তন্যপায়ীদের কানের মতো অসংখ্য উদাহরণ চোখে পড়বে। জীবাশ্মবিজ্ঞানী স্টিফেন জে. গুল্ড পাণ্ডার বৃদ্ধাঙ্গুলির মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন সবচেয়ে সফলভাবে[৭৮]। পাণ্ডার হাতে ছয়টি করে আঙুল থাকে। এর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি আদতে আঙুল নয়, বরঞ্চ কবজির হাড় যেটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাণ্ডার একমাত্র খাবার বাঁশ ধরে রাখার সুবিধার্থে আঙুলে পরিণত হয়েছে। যাই হোক, বিহে তার বইয়ে এমন আরও উদাহরণ হাজির করেছেন যার প্রায় সবগুলোই বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। বিহে’র ইচ্ছা ছিল, শূন্যস্থান খুঁজে সেখানে কোনো ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার বসিয়ে দেওয়া, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, শূন্যস্থানটাও তিনি ঠিকমতো খুঁজে বের করতে পারেন নি।

উইলিয়াম প্যালে যখন প্রথম আঠারো শতকে ‘আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন’ বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্যালে ভেবেছিলেন চোখের মতো একটি জটিল প্রত্যঙ্গ কোনোভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন। ম্যাট ইং তার একটি প্রবন্ধে বলেন- ‘আধা চোখের যুক্তি’ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না দেখে ড. বিহে এখন আধা ফ্ল্যাজেলামের যুক্তি হাজির করেছেন; আর একটা গালভরা নামও খুঁজে বের করেছেন– ‘ইরিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি’। কিন্তু এটি ওই পুরনো আধা চোখের যুক্তিই। বানানো এই গালভরা পরিভাষাটি বাদ দিলে এটি শেষ পর্যন্ত ওই অজ্ঞতাসূচক যুক্তি বা ‘গড ইন গ্যাপস্’[৭৯] ছাড়া আর কিছু নয়।

ডেম্বস্কির গাণিতিক চালাকি

সেদিন চার মাসের তাবলীগ থেকে ফেরত আসা এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ যে আছে এটা তুই কীভাবে জানিস? সে নির্দোষ জবাব দিল, চারপাশের এইসব সৃষ্টি দেখলে তো বোঝা যায় যে আল্লাহ আছেন। আমি ততোধিক নির্দোষ ভঙ্গিতে জবাব দিলাম, এমন কী হতে পারে না, আল্লাহ এদের সৃষ্টি করেন নি? তখন সে জানালো, তাহলে কি এমনি এমনি হয়েছে? এই নিবন্ধের শিরোনামও একটি বহুল প্রচারিত ইসলামিক গান যেখানে স্রষ্টার সুনিপুণ কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, সাধারণভাবে আমরা সবাই জগতের নানা ধরনের জটিল ব্যাপার দেখে এতটাই বিমোহিত হই যে, এগুলো যে নিজে নিজে এমন হতে পারে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে এমন হতে পারে তা মেনে নেওয়াটাকে পাগলামি বলে ঠাওর হয়। আর সেটাকেই ব্যবহার করে যুক্তি (!) উপস্থাপন করেন প্যালে, বিহে’র মতো ধর্মবেত্তারা।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের খ্যাতনামা আরেকজন প্রবক্তা উইলিয়াম ডেম্বস্কি। এই সময় পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সমর্থন করে বিহে’র বই সংখ্যা একটি হলেও তার ডিসকভারি ইন্সটিটিউটের (আইডি প্রচারণার কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে পরিচিত) আরেকজন সহকর্মী ডেম্বস্কির বইয়ের সংখ্যা বেশ কয়েকটি এবং নিবন্ধের সংখ্যা অসংখ্য[৮০]। প্যালে, বিহে’র থেকে দশ গুণ এগিয়ে থাকা ডেম্বস্কি প্রচার করে বেড়ান প্রকৃতির ডিজাইনড়’ হওয়ার বিষয়টি গাণিতিকভাবে প্রমাণযোগ্য। তার মতে, প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় ‘সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত তথ্য’-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত বই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’-এ ডেম্বস্কি একটি উদাহরণ প্রদান করার পর বলেন, যেহেতু কোনো বস্তুতে সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য উৎপাদন হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এটা সহজেই বোধগম্য, কোনো একজন পরিকল্পক বা ডিজাইনার এই কাজটি করেছেন তার অস্তিত্বের প্রমাণ মানুষকে অবহিত করতে[৮১]। বক্তব্যকে যুক্তিসংগত করতে তিনি কার্ল সাগানের উপন্যাস ‘কনট্যাক্ট’ অবলম্বনে তৈরি একই নামের চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ টেনে আনেন[৮২]। এই চলচ্চিত্রে পৃথিবীর জ্যোতির্বিদরা একটি এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল বার্তার সন্ধান লাভ করেন, যেটি ভাষান্তর করে তারা দেখতে পান মহাশূন্যের অপর প্রান্ত থেকে ‘কে বা কারা তাদের কাছে ২ থেকে ১০১ পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রাইম সংখ্যা পাঠিয়েছেন। আর এই প্রাইম সংখ্যা পাওয়ার পর চলচ্চিত্রের জ্যোতির্বিদরা বুঝতে পারেন, বার্তাটি যেই পাঠিয়ে থাকুক না কেন, সে অবশ্যই বুদ্ধিমান। ডেম্বস্কি তারপর উপসংহার টানেন যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এমন সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তথ্যও নিশ্চিত করে যে, এই তথ্যগুলো জগতের বাইরের কারো কাজ এবং তিনিই মহাপরিকল্পক, ডিজাইনার ঈশ্বর।

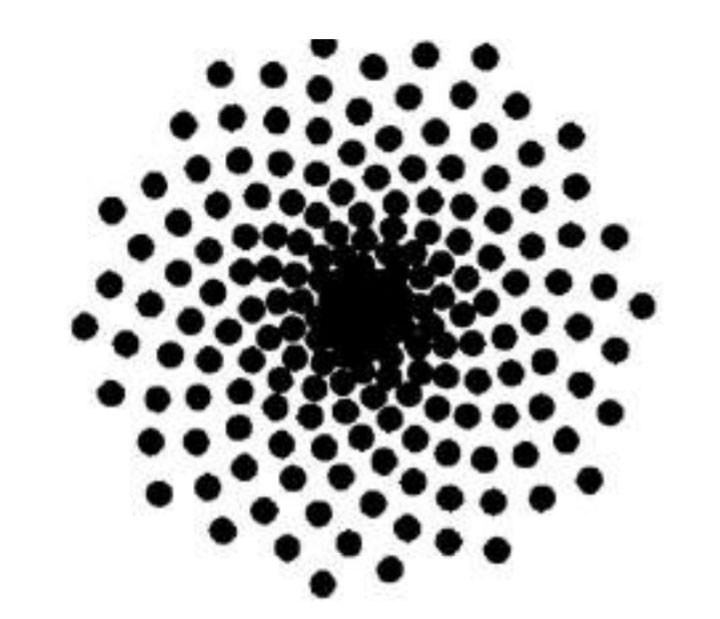

কিন্তু একটি সুশৃঙ্খল গাণিতিক ক্ৰমের সন্ধান পাওয়ার জন্য ডেম্বস্কির বহির্বিশ্বের কারও সংকেতের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তার বাসার পাশে ফুলের বাগান আছে কিনা আমাদের জানা নেই, যদি থাকে তাহলে সে বাগানে গিয়ে বিভিন্ন ফুলের পাপডির সংখ্যা গণনা করলেই তিনি প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত চমৎকার গাণিতিক ক্ৰমের সন্ধান পাবেন, যাকে গণিতে বলা হয় ফিবোনাচি রাশিমালা। ফিবোনাচি রাশিমালা অনেকগুলো সংখ্যার একটি সেট যেখানে প্রতিটি সংখ্যা তার পূর্ববর্তী দুইটি সংখ্যার যোগফলের সমান : ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, …] প্রকৃতির অসংখ্য ফুলের সর্বমোট পাপডি সংখ্যা একটি ফিবোনাচি রাশি। যেমন : বাটারকাপের পাপড়ি সংখ্যা ৫, গাঁদা ফুলের ১৩, এসটার্সের ২১

তবে একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে প্যালে, বিহে’র তুলনায় ডেম্বস্কির দাবি অনেক বেশি ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি নির্ভর। সুতরাং এগুলো ঠিকমতো উপলব্ধি করা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ মানুষ। ঘটনাক্রমে অনেক বিশেষজ্ঞই এই কষ্টটুকু গ্রহণ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকেই দেখিয়েছেন ডেম্বস্কির উপস্থাপিত প্রতিটি দাবি এবং তা থেকে টেনে আনা উপসংহারটি মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত[৮৩]।

আর্গুমেন্ট ফ্রম ব্যাড ডিজাইন

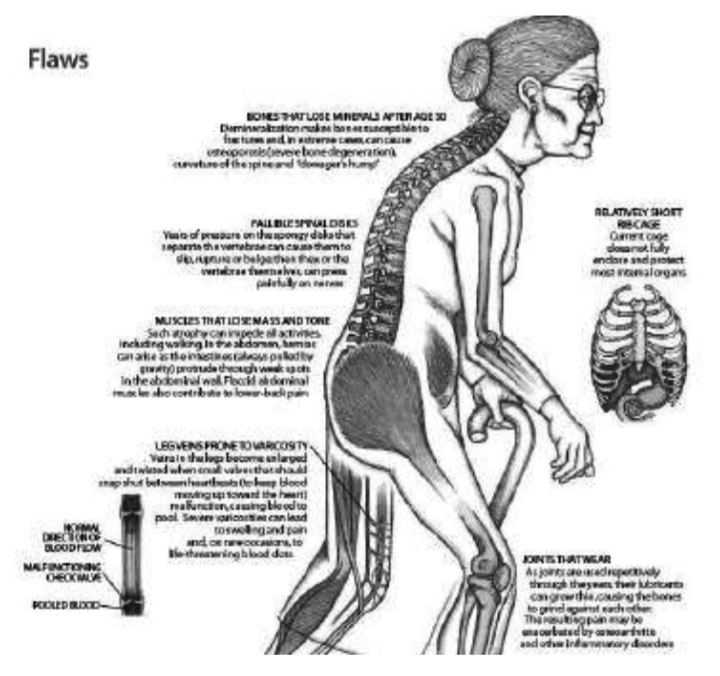

সৃষ্টির সুনিপুণ নকশা বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে মানুষের কী মাতামাতি! এই মাজেজা তারা স্কুল, কলেজের পাঠ্যপুস্তকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। আরে ভাই, নিজের শরীরের দিকেই একটু তাকিয়ে দেখুন না। এটা কি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের কোনো নমুনা? একজন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার কি তার ডিজাইনে কখনও বিনোদন স্থানের পাশে প্যঃনিষ্কাশন পাম্প রাখবেন?[৮৪]

কথাটি বলেছিলেন কৌতুকাভিনেতা রবিন উইলিয়ামস তার অভিনীত চলচ্চিত্র ম্যান অব দ্য ইয়ার’ এ চলচ্চিত্রে রবিন একজন নগণ্য টেলিভিশন টক-শো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক থেকে নানা ঘটনা, দুর্ঘটনার মাধ্যমে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। প্রথা অনুযায়ী প্রাক নির্বাচন বিতর্কে তাকে যখন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন এই ছিল তার উত্তর। কৌতুক করে বললেও কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মানুষের শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে ভালোভাবেই কাজ করছে এবং আমাদেরও বিনোদনের জায়গায় কাছাকাছি অন্য কিছুর সহাবস্থানের ব্যাপারে তেমন কোনো অভিযোগ নেই, তবুও আমাদের আজন্ম লালন করা ‘সুনিপুণ নকশা প্রবাদটি মানসিক ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক মতো বিচার করলে প্রতিটি প্রজাতির নকশায় কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। কিউই (Kiwi)-র অব্যবহৃত ডানা, তিমির ভেস্টিজ্যিাল পেলভিস, আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স যা শুধু অকাজেরই না বরঞ্চ কখনো কখনো এটি মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়[৮৫]।

এই লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তা প্যালে, বিহেরা মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে তুলনা করেছিলেন ডিজাইন করা একটি ঘড়ি বা ইঁদুর মারা কলের সাথে বিহে’র ইঁদুর মারার কলে প্রতিটি যন্ত্রাংশ-কাঠের পাটাতন, ধাতব হাতুডি, স্প্রিং, ফাঁদ, ধাতব দণ্ড খুব সতর্কভাবে এমনভাবে জোড়া দেওয়া হয়েছে যেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এটি ইঁদুর মারার কাজটি করতে পারে। এখন প্রতিটা যন্ত্রাংশ আরও ভালোভাবে তৈরি করতে গেলে ইঁদুর মারার যন্ত্র বলুন আর ঘড়ির কথা বলুন মূল ডিজাইনে নতুন করে কিছু করার থাকে না। এবং আরও মনে রাখা দরকার ঘড়ি, ইঁদুর মারার কলসহ মানুষের তৈরি প্রতিটি যন্ত্রে কখনও অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের উপস্থিতি দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ঘটনাটি এ বইয়ের সহলেখক রায়হান আবীরের। তিনি তখন সবেমাত্র পিএইচডি করার জন্য ভর্তি হয়েছেন। তিনি বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের যে ল্যাবে কাজ করতেন সেখানে চা বানানোর জন্য পানি গরম করার একটি হিটার ছিল। কিন্তু এই হিটারে পানি দিয়ে সবাই সবসময়ই সেটা বন্ধ করার করার কথা। ভুলে যেতেন। পরে ঠিক করা হলো, একটা টাইমার সার্কিট তৈরি করে হিটারের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে : সেটিতে তিনটি সুবিধা থাকবে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট এই তিন সময়ে এটি বন্ধ করা যাবে। ফলে পানি গরম করতে দিয়ে কারো আর চিন্তা করতে হবে না। যদি পাঁচ মিনিট দরকার হয় তাহলে তারা একটা সুইচ টিপ দিয়ে বসে থাকবেন, আর যদি অনেক পানি থাকে এবং সেটি গরম করার জন্য পাঁচ, দশ মিনিট পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে তারা পনেরো মিনিটের সুইচটি চেপে অন্য কাজে মন দিতে পারবেন-কাজ শেষ হলে এটি নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে আমাদের জানান দিবে। রায়হানের স্যার রায়হানকে দায়িত্ব দিলেন সার্কিট তৈরি করে সেটির কার্যক্রম পরীক্ষা করে দেখতে। রায়হান মোটামুটি একটা উপায়ের কথা চিন্তা করে একটা সার্কিট তৈরি করলেন। ব্রেড বোর্ডে সেটি লাগানো হলো। তারপর দেখা গেল, ঠিক পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিটের টাইমিং সার্কিট না হলেও মোটামুটি কাজ চালানোর মতো হয়েছে। স্যারকে সেটা দেখানো মাত্র উনি একটি মুচকি হাসি উপহার দিলেন। কারণ রায়হানের সার্কিটটা কাজ করলেও পুরা সিস্টেমটি বিশাল আকার ধারণ করেছে, অসংখ্য ক্যাপাসিটর, রেজিস্টেন্সের সমন্বযে। এই নকশায় টাইমার সার্কিট তৈরি করলে সেটা মোটামুটি মশা মারতে কামান দাগার মতো খরচের ব্যাপার হয়ে যাবে। তারপর স্যার নিজেই কাগজ কলম দিয়ে একটা চমৎকার ডিজাইন এঁকে দিলেন। সেই সিস্টেমে মাথা খাটানো হয়েছে বেশি, তাই খরচ কমে গিয়েছে, মূল যন্ত্রটি সরল এবং রায়হানের যন্ত্রের চেযেও দক্ষ হয়েছে। স্যারও একজন ইঞ্জিনিয়ার, রায়হানও ছিলেন তাই। কিন্তু রায়হানের সাথে তার পার্থক্য হচ্ছে স্যার ছিলেন দক্ষ আর রায়হান ছিলেন শিক্ষানবিশ। তিনি এমনভাবে একটি সিস্টেমের ডিজাইন করতে সক্ষম যেটার খরচ কম হবে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরপুর থাকবে না, সর্বোপরি সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। এতদিন আমরা ঈশ্বরকে রায়হানের স্যারের মতোই চৌকস ডিজাইনার বলে মনে। করতাম। কিন্তু এখন নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা গেল তিনি তা নন। প্রকৃতিতে তার হাতে যেসব জিনিসপত্র ছিল তা দিয়ে তিনি চাইলে আরও সুনিপুণ নকশা করতে পারতেন। অপরদিকে বিবর্তন জ্ঞানে আমরা জানি, প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রাণীদেহের এক অঙ্গ বিবর্তনের পথ ধরে অন্য অঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এভাবে পরিবর্তিত হলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সমঝোতা করা আবশ্যক। প্রকৃতি জুড়ে আমরা তাই সুনিপুণ ডিজাইনের পরিবর্তনে অসংখ্য সমঝোতা দেখতে পাই। যেহেতু আমাদের অজ্ঞতার সুযোগে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে এতদিন ‘আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তাই সেটির অনুকরণে বিবর্তন হওয়ার প্রমাণ হিসেবে এসেছে আমাদের আর্গুমেন্ট ফ্রম ব্যাড ডিজাইন!

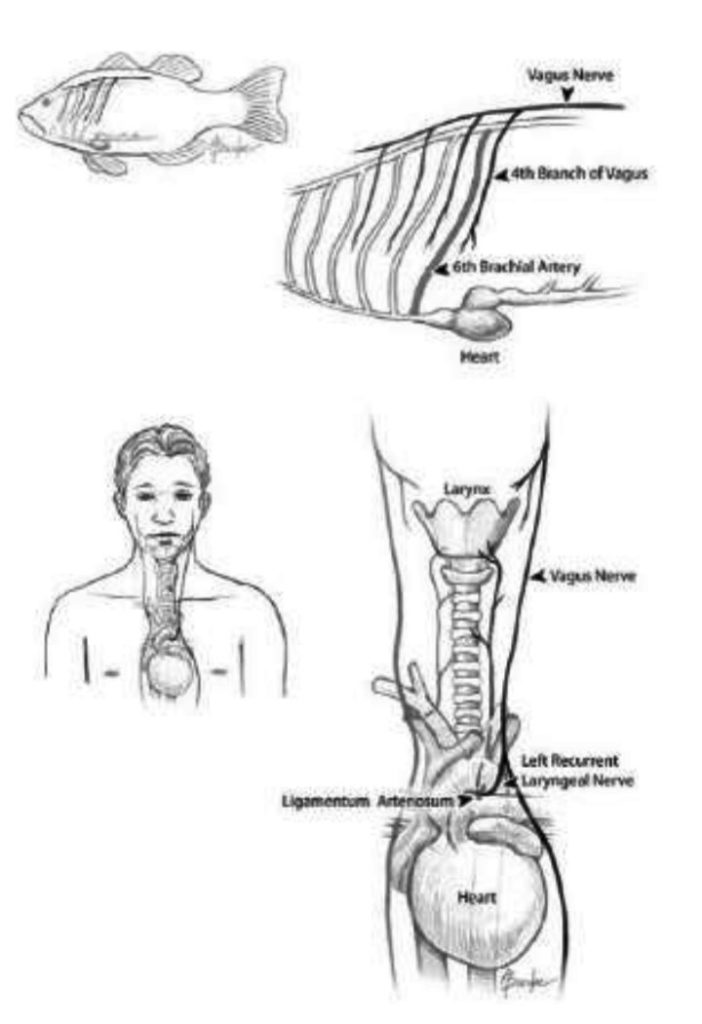

প্রজাতির ডিজাইনের ত্রুটি নিয়ে আলোচনায় সবার আগেই আসবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বাকযন্ত্রের স্নায়ুর (Recurrent Laryngeal Nerve) কথা। মস্তিষ্ক থেকে বাযন্ত্র পর্যন্ত আবর্তিত এই স্নাযুটি আমাদের কথা বলতে এবং খাবার হজম করতে সাহায্য করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই স্নায়ুর মস্তিষ্ক থেকে বাকযন্ত্র পর্যন্ত আসতে এক ফুটের মতো দূরত্ব অতিক্রম করা প্রযোজনা কিন্তু কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার হলো, এটি সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে বাকযন্ত্রে যাওয়ার রাস্তা গ্রহণ করে নি। মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে এটি প্রথমে চলে যায় বুক পর্যন্ত। সেখানে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দের প্রধান ধমনি এবং ধমনি থেকে বের হওয়া লিগামেন্টকে পেঁচিয়ে আবার উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠে তারপর সে যাত্রাপথে ফেলে আসা বাকযন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হয়। হাত মাথার পেছন দিয়ে। ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার ব্যাপারের মতো এই যাত্রাপথে স্নায়ুটি তিন ফুটের চেয়েও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। স্তন্যপায়ী জিরাফের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে সে লম্বা গলা পেরিয়ে বুকের মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষে আবার লম্বা গলা পেরিয়ে উপরে উঠে বাকযন্ত্রে সংযুক্ত হয়। সরাসরি সংযুক্ত হলে যে দূরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হতো, তার থেকে প্রায় পনেরো ফুট বেশি দূরত্ব সে অতিক্রম করে।

বাকযন্ত্রের স্নায়ুর এই আবর্তিত পথ শুধু খুব বাজে। ডিজাইনই নয়, এটি ভয়ংকরও। স্নাযুটির এই অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের কারণে এর আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধরা যাক, কেউ আপনাকে বুকে আঘাত করল। এই বস্তুটির বুকে থাকার কথা ছিল না, কিন্তু আছে এবং যার কারণে ঠিকমতো আঘাত পেলে আমাদের গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে। যদি কেউ বুকে ছুরিকাহত হয় তাহলে কথা বলার ক্ষমতা নষ্টের পাশাপাশি খাবার হজম করার ক্ষমতাও ধ্বংস হয়ে যায়। বোঝা যায় কোনো মহাপরিকল্পক এই স্নায়ুটির ডিজাইন করেন নি, করলে তিনি এই কাজ করতেন না। তবে স্নায়ুর এই অতিরিক্ত ভ্রমণ বিবর্তনের কারণে আমরা যা আশা করি ঠিক তাই।

মানুষ তথা স্তন্যপায়ীদের বাকযন্ত্রের এই চক্রাকার পথ আমরা যে মাছের মতো প্রাণী হতে বিবর্তিত হয়েছি তার এক চমৎকার প্রমাণ। মাছের শরীরের নাড়ি-ভুঁড়ি ঢেকে রাখার কাঠামোর ষষ্ঠ শাখাঁটি (6th branchial arch) ফুলকায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করত হৃদপিণ্ডের বাম দিকের প্রধান ধমনির দ্বিতীয় ভাগ যা Aortic Arch নামে পরিচিত। এই ধমনির পেছনে ছিল ভেগাস স্নায়ুর (Vagus Nerve) চতুর্থ শাখা। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকটা মাছের ফুলকা সামগ্রিকভাবে এগুলো নিয়েই ছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মাছের নাড়ি-ভুঁড়ি ঢেকে রাখার ষষ্ঠ শাখার একটি অংশ বিবর্তিত হয়ে বাকযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই সময় যেহেতু ফুলকাই বিলুপ্ত, সুতরাং ফুলকাকে রক্ত সরবরাহকারী, হৃদপিণ্ডের বামদিকের প্রধান ধমনির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিযেছিল। কাজ না থাকায় এটি মূল গঠন থেকে একটু নিচে নেমে বুকের কাছে চলে এসেছিল। আর যেহেতু এই ধমনির পেছনে ছিল স্নায়ুটি, তাই একেও বাধ্য হয়ে নেমে যেতে হয়েছিল বুকের দিকে। তারপর বুকে থাকা বাম অলিন্দের প্রধান ধমনি এবং ধমনি থেকে বের হওযা লিগামেন্টকে প্যাঁচানো শেষ করে সে আবার উপরে উঠে এসে বিবর্তিত বাকযন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। বাকযন্ত্রের স্নায়ুর অতিরিক্ত ভ্রমণের কারণ এটাই। বোঝা গেল, বাকযন্ত্রের স্নায়ুর এই চক্রাকার ভ্রমণ কোনো মহাপরাক্রমশালীর সৃষ্টিকর্তার ইঙ্গিতের পরিবর্তে বলছে আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা।

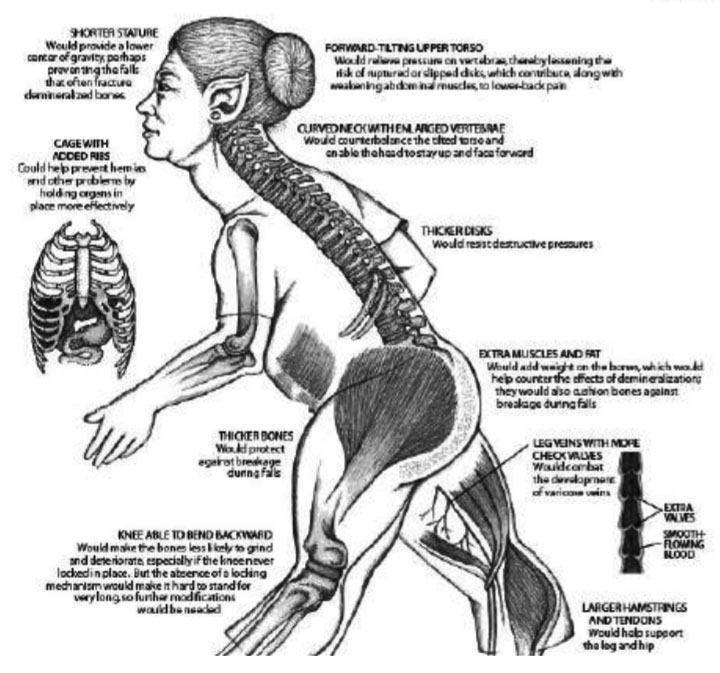

এই লেখার শুরুতেই প্যালের করা মানব দেহের সাথে ঘড়ির তুলনা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। যুক্তিগত ফ্যালাসি আক্রান্ত এই তুলনার মাধ্যমে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও সত্যিকার অর্থে মানব দেহের সাথে ঘড়ির কোনো ধরনের তুলনাই হয় না। সায়েন্টিফিক আমেরিকায় প্রকাশিত ‘If Humans Were Built to Last প্রবন্ধে লেখক এলশ্যাকি, কেয়ার্নস এবং বাটলার মানব দেহের বিভিন্ন ব্যাড ডিজাইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[৮৬]। শুধু তাই নয়, একজন দক্ষ প্রকৌশলবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সেসমস্ত ডিজাইনজনিত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর সমাধান দিয়ে বলেছেন, এভাবে ত্রুটিগুলো সারিয়ে নিতে পারলে সবারই একশ বছরের বেশি দীর্ঘ জীবন লাভ সম্ভব। প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদাহরণ হাজির করার লোভ সামলাতে পারছি না। দেখা গেছে আমাদের দেহে ত্রিশ বছর গড়াতে না গড়াতেই হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়ে যায়। যার ফলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, একটা সময় অস্টিওপরোসিসের মতো রোগের উদ্ভব হয়। আমাদের বক্ষপিঞ্জরের যে আকার তা দেহের সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু হাড় নয়, আমাদের দেহের মাংসপেশিও যথেষ্ট ক্ষয়প্রবণ। বয়সের সাথে সাথে আমাদের পায়ের রগগুলোর বিস্তৃতি ঘটে, যার ফলে প্রায়শই পাযের শিরা ফুলে ওঠে। সন্ধিস্থল বা জয়েন্টগুলোতে থাকা লুব্রিকেন্ট পাতলা হয়ে সন্ধিস্থলের ক্ষয় স্বরান্বিত করে। পুরুষের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়ে প্রস্রাবের ব্যাঘাত ঘটায়।

ওলশ্যাঙ্কি, কোর্নস এবং বাটলার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করার পর ‘পারফেক্ট ডিজাইনের অধিকারী মানবদেহের চেহারা ঠিক কী রকম হতে পারে। এধরনের দেহে থাকবে বিরাট কান, তারসংযুক্ত চোখ, বাঁকানো কাঁধ, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া কবন্ধ, ক্ষুদ্রকায় বাহু এবং কাঠামো, সন্ধিস্থলের চারিদিকে অতিরিক্ত আস্তরণ বা প্যাডিং, অতিরিক্ত মাংসপেশি, পুরু স্পাইনাল ডিস্ক, রিভার্সড হাঁটুর জয়েন্ট ইত্যাদি। তিনি হয়ত আমাদের বর্তমান তথাকথিত ‘সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভুবনমোহিনী প্রিয়দর্শিনী হিসেবে বিবেচিত হবেন না, কিন্তু শতায়ু হওয়ার জন্য সঠিক কাঠামোর অধিকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতেই পারেন।

মন্দ ও ত্রুটিপূর্ণ নকশার উদাহরণ আরও অনেক আছে। মহিলাদের জননতন্ত্র প্রাকৃতিকভাবে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে অনেকসময়ই নিষিক্ত শার্ম ইউটেরাসের বদলে অবাঞ্ছিতভাবে ফ্যালোপিয়ান টিউব, সার্ভিক্স বা ওভারিতে গর্ভসঞ্চার ঘটায়। এ ব্যাপারটিকে বলে ‘একটোপিক প্রেগন্যান্সি। ওভারি এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে অতিরিক্ত একটি গহ্বর থাকার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এটি মানবদেহে ‘ব্যাড ডিজাইনের চমৎকার একটি উদাহরণ। আগেকার দিনে এধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শিশুসহ মাযের জীবন সংশয় দেখা দিত। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আগে থেকেই গর্ভপাত ঘটিয়ে মায়েদের জীবনহানির আশঙ্কা অনেকটাই কাটিয়ে তোলা গেছে।

মানুষের ডিএনএ-তে ‘জাঙ্ক ডিএনএ’ নামের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে যা আমাদের আসলে কোনো কাজেই লাগে না। ডিস্ট্রফিন জিনগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, সময় সময় মানবদেহে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটায়। ডিএনএ-র বিশৃঙ্খলা ‘হান্টিংটন ডিজিজের’-এর মতো বংশগত রোগ তৈরি করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের গলায় মুখগহ্বর বা ফ্যারিংস এমনভাবে তৈরি যে একটু অসাবধান হলেই শ্বাসনালীতে খাবার আটকে আমরা হেঁচকি তুলি। এগুলো সবই প্রকৃতির মন্দ নকশার বা ‘ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ। গবেষকেরা দেখেছেন এমনকি আমাদের মানব-মস্তিষ্কও এই ধরণের ‘মন্দ নকশার বাইরে নয়[৮৭]।

ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, জ্যোতির্বিদ্যাতেও দৃশ্যমান। বিশ্বাসীরা যদিও সবকিছুর পেছনেই ‘মানব সৃষ্টির সুমহান উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন, তবে তাদের যুক্তি কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরি করতে, আর তারপর আরও ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন মানুষের উন্মেষ ঘটাতে তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এটি নিঃসন্দেহেই মন্দ নকশায়ন বা ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ। পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জনি, মানুষ পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কী প্রয়োজন? অথচ তথাকথিত মনুষ্যকেন্দ্রিক যুক্তির দাবিদারেরা তা করতেই আজ সচেষ্ট। আর তা ছাড়া প্রাণ কিংবা পরিশেষে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির চেয়ে অপচয়ই করেছেন বেশি। বিগব্যাং ঘটানোর কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী নামক একটি সাধারণ গ্রহে প্রাণ সঞ্চার করতে গিয়ে অযথাই সারা মহাবিশ্ব জুড়ে তৈরি করেছেন হাজার হাজার, কোটি কোটি ছোট বড় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ-যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সাহারা মরুভূমির চেযেও বন্ধ্যা, ঊষর আর প্রাণহীন। শুধু কোটি কোটি প্রাণহীন নিস্তব্ধ গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি করেই ঈশ্বর ক্ষান্ত হন নি, তৈরি করেছেন অবারিত শূন্যতা, গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter) এবং গুপ্ত শক্তি (Dark Energy)-যেগুলো নিষ্প্রাণ তো বটেই, এমনকি প্রাণ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই বেমানান। আসলে এ ব্যাপারগুলোকেও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করলে কোনো সমাধানে পৌঁছুনো যাবে না। আমরা যতই নিজেদের সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করি না কেন, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোনো ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সুমহান উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানের জন-ধীশক্তি বিষয়ক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রিচার্ড ডকিন্স সেটিকেই স্পষ্ট করেছেন নিচের ক’টি অসাধারণ পঙক্তিমালায় (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নভেম্বর, ১৯৯৫ : ৮৫)–

আমাদের চারপাশের বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোনো শুভাশুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না।

আদম-হাওয়া ও নুহের মহাপ্লাবন

একটা খুব প্রিয় একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করি। ইউটিউবে এক ব্লগার নিজের পাতায় লিখে রেখেছিলেন কথাটি– ‘সত্য কখনোই কাউকে আঘাত করে না, যদি না সেখানে আগে থেকেই একটা মিথ্যা অবস্থান করে। বিবর্তনের জন্য কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৯ সালে ডারউইন এবং ওয়ালেস যখন বিবর্তন তত্বটি প্রকাশ করেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রী আর্তনাদ করে বলেছিলেন[৮৮]–

বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে। আশা করি সেটা যেন কখনোই সত্য না হয়। আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা। করি সাধারণ মানুষ যেন কখনোই এই কথা জানতে না পারে।

যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই সেই প্রশ্নগুলোর মনগড়া উত্তর দেওয়া এবং তা মানুষকে বিশ্বাস করানোই ধর্মের কাজ। বিবর্তনের ফলে প্রজাতির ক্রমবিকাশ হয়েছে, এই কথা মানুষ জানতে পেরেছে দুই শতকও হয় নি। উত্তরটা যদিও একেবারে নতুন কিন্তু প্রশ্নটা নয়। তাই দীর্ঘসময় ধরে মানুষ নানা উত্তর কল্পনা করে নিয়েছে। আর ধর্ম এসে সেই উত্তরগুলোকে খোদার উত্তর বা খোদা থেকে প্রাপ্ত উত্তর বলে। প্রতিষ্ঠিত করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মগুলো ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের বিশ্বাস করা সৃষ্টিবাদ সেরকমই একটি জিনিস। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের লাইন উদ্ধৃত করে লেখাটা দীর্ঘ করব না, কারণ মূল কাহিনি আমাদের কমবেশি সবারই জানা। বর্ণনাভেদে ধর্মগ্রন্থগুলোতে পার্থক্য থাকলেও মূল কাহিনি মোটামুটি একইরকম এবং এই দুই ক্ষেত্রেই সৃষ্টিবাদ দুটি অংশে বিভক্ত।

১। আল্লাহ প্রথম মানুষ হিসেবে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন। তার পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বিবি হাওয়াকে। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় তাদের বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তাদের থেকেই সৃষ্টি হয় মানব সভ্যতা। (জেনেসিস ১), কোরআন-আল-আরাফ ৭: ১৮৯, আল-ইমরান ৩ : ৫৯, আল-আরাফ ৭: ১১-২৭।

২। মানব সভ্যতার এক পর্যায়ে নুহ নবীর সময়ে পৃথিবীর সকল মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়, ভুলে যায় ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে নুহকে একটি নৌকা বানানোর হুকুম দেন। সেই নৌকায় নির্বাচিত কয়েকজন মানুষ এবং পৃথিবীর সকল ধরনের প্রজাতির এক জোড়া তুলে নেওয়া হয়। বাকিদের। মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। পাপের দাযে ধ্বংস করা হয় মহাপ্লাবনের আগের রাতে জন্মগ্রহণ করা শিশুকেও। (জেনেসিস ৭-৪)

এই ঈশ্বর ইব্রাহিমের ঈশ্বর বা গড অব আব্রাহাম। পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্ম এই ঈশ্বরের পূজারী। বিবর্তন বিজ্ঞানী এবং এর লেখকরা বিবর্তন এবং নানা ধরনের সূক্ষ সূক্ষ ব্যাপার নিয়ে অসংখ্য বই, নিবন্ধ লিখলেও এই সৃষ্টিবাদকে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করতে খুব একটি সময় দেন নি। কিন্তু সময় দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের কাছে। এটি একটি পৌরাণিক কাহিনি হলেও পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ আক্ষরিকভাবে এ গল্পে বিশ্বাস করে। যা তাদের মনের কপাট বন্ধ করে রাখে ফলে বিবর্তনের হাজারো প্রমাণ তাদের মাথায় ঢোকে না।

ধর্মগ্রন্থে আমরা আদম হাওয়ার কথা পড়েছি, পড়েছি তাদের দুই সন্তান হাবিল, কাবিলের কথা। তবে আমাদের পড়াশোনা ঠিক এখানেই শেষ, আমরা ধরে নিয়েছি দুটো মানুষ, তাদের সন্তানরা মিলে সারা পৃথিবী মানুষে মানুষে ছেয়ে ফেলেছে। তবে এখানেই থেমে না গিয়ে আরেকটু সামনে আগালে, আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই একটা গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হ্যাঁ সন্তান উৎপাদনটা ঠিক কীভাবে হলো?

গুগল ডিকশনারি ইনসেস্ট বা অজাচার-এর অর্থ বলছে এটি ভাই-বোন, পিতা-কন্যা, মাতা-ছেলের মধ্যে যৌন সঙ্গমের দরুন একটি অপরাধ। ধর্ম নিজেকে নৈতিকতার প্রশাসন হিসেবে পরিচয় দেয়, অথচ তারা আমাদের যে গল্প শোনায় তা মারাত্মক রকমের অনৈতিক। আদম হাওয়ার গল্প সত্যি হয়ে থাকলে পৃথিবীতে আমরা এসেছি মারাত্মক এক পাপের মধ্য দিয়ে।

পাপ-পুণ্যের কথা থাক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করা যাক। ইনসেস্ট বা অজাচারকে বৈজ্ঞানিকভাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে ইন-ব্রিডিং হিসেবে। নারী ও পুরুষের আত্মীয় হওয়া মানে তাদের মধ্যে জেনেটিক গঠনে পার্থক্য কম। এখন তারা যদি একে অন্যের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তান উৎপাদন করে তাহলে সেই সন্তানের মধ্যে ব্যাড মিউটেশনের সম্ভাবনা প্রবল। এর ফলে। সন্তানটি বেশিরভাগ সময়ই হবে বিকলাঙ্গ। আর এই কারণেই প্রকৃতিতে আমরা ইন-ব্রিডিং দেখতে পাই না। কারণ ইন ব্রিডিং হলে প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়, তারা খুব দ্রুত প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ভিন্ন পরিবার থেকে এসে দুইজন সন্তান উৎপাদন করে তাহলে সন্তানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জেনেটিক ভ্যারিয়েশন হবে। আর যথেষ্ট পরিমাণ জেনেটিক ভ্যারিয়েশন প্রজাতির টিকে থাকার জন্য অবশ্য দরকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পৃথিবীর চিতাবাঘের সংখ্যা নেমে এসেছিল প্রায় ত্রিশ হাজারে। সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে ত্রিশ হাজার একটি বড় সংখ্যা হলেও জনপুঞ্জের জনসংখ্যা হিসাব করলে তা খুব একটা বড় নয়। আর এই কারণেই চিতাবাঘকে ইনব্রিডিং এর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। যার পরিণামে আজকে আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিতে চিতাবাঘ বিলুপ্ত প্রায়। সুতরাং দুইটি মানুষ থেকে সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, এর মতো হাস্যকর কথা আর নেই। পৃথিবীতে কখনোই আদম, হাওয়া নামে দুইটি মানুষ ছিল না।

এবার আসা যাক নুহের মহাপ্লাবন নিয়ে। সিলেট থেকে প্রকাশিত যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক এবং ২০০৬ সালে মুক্তমনা। র্যাশনালিস্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া অনন্ত বিজয় দাশ ‘মহাপ্লাবনের বাস্তবতা’ নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত নুহের মহাপ্লাবন সম্পর্কিত আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে সেখান থেকে কয়েকটি তুলে ধরা হলো[৮৯]।

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) অন্তর্গত তৌরাত শরিফে হযরত নুহ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে–

এই অবস্থা দেখে ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, ‘গোটা মানুষ জাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোরজুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার সবকিছুই আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরি করো। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভেতরে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিবে। জাহাজটা তুমি এইভাবে তৈরি করবে; সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতা হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নিচে এক হাত পর্যন্ত চারিদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের একপাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থাকবে। আর দেখ, আমি দুনিয়াতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব যাতে আসমানের নিচে যেসব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে।’ (পয়দায়েশ, ৬ : ১৩-১৭)।

‘কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করব। তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলেদের স্ত্রী। তোমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী পুরুষ মিলিযে এক এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখি, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারো; আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার ও তাদের খাবার। নুহ তা-ই করলেন। ঈশ্বরের হুকুমমতো তিনি সবকিছুই করলেন।’ (পয়দায়েশ, ৬ : ১৮-২২)।

কোরআন শরিফে হযরত নুহ এবং মহাপ্লাবন সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য

‘অতঃপর আমি তার কাছে ওহি পাঠালাম যে, তুমি আমার তম্বাবধানে আমারই ওহি অনু্যায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো। তারপর যখন আমার (আজাবের) আদেশ আসবে এবং (জমিনের) চুল্লি প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন (সবকিছু থেকে) এক এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নাও, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (উঠিয়ে নেবে, তবে তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্ত এসে গেছে সে ছাড়া। (দেখো), যারা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরজি পেশ করো না, কেননা (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই’ (সুরা আল মোমেনুন, ২৩ : ২৭)।

‘তুমি আমারই তত্বাবধানে আমারই ওহির আদেশে একটি নৌকা বানাও এবং যারা জুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন নিয়ে) হাজির হয়ো না, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে’ (সুরা হুদ, ১১ : ৩৭)।

‘(পরিকল্পনা মোতাবেক) সে নৌকা বানাতে শুরু করল। যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করত, তখন (নুহকে নৌকা বানাতে দেখে) তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিতো; সে বললো (আজ) তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের ওপর হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের ওপর হাসবো’ (সুরা হুদ, ১১ : ৩৮)।

‘অবশেষে (তাদের কাছে আজাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌঁছাল এবং চুলো থেকে একদিন পানি) উথলে উঠলো, আমি (নুহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক একজোড়া এতে উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও) তাদের বাদ দিয়ে, যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও নৌকায় উঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; (মূলত)। তার সাথে (আল্লাহর ওপর) খুব কমসংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিল’ (সুরা হুদ, ১১ : ৪০)।

নুহের মহাপ্লাবন সম্পর্কিত পৌরাণিক গল্পের সূচনা এই ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে নয়। এই গল্পের শেকড় খুঁজতে গিয়ে আমরা সবচেয়ে পুরাতন যে ভাষ্য বা বর্ণনা পাই সেটা ২৮০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়কার ঘটনা। সুমেরিয়ান পুরাণে এমন এক বন্যার বর্ণনা পাওয়া যায় যার নায়ক ছিল রাজা জিউশুদ্র, যিনি একটি নৌকা তৈরির মাধ্যমে একটি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অনেককে রক্ষা করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৪০০-এর মধ্যে বিখ্যাত ব্যাবেলনিয়ান পৌরাণিক চরিত্র গিলগামেশ তার এক পুরুষের যুতনাপিসটিমের কাছ থেকে একই রকম এক বন্যার কথা। শুনতে পান। সেই গল্পানুসারে পৃথিবীর দেবতা আ (Ea) রাগান্বিত হয়ে পৃথিবীর সকল জীবন ধ্বংস করে ফেলার অভিপ্রাযের কথা যুতনাপিসটিমকে জানান। তিনি যুতনাপিসটিমকে ১৮০ ফুট লম্বা, সাততলা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি তলায় নয়টি কক্ষ থাকবে এমন একটি নৌকা তৈরি করে তাতে পৃথিবীর সকল প্রজাতির এক জোড়া করে তুলে নেওয়ার আদেশ দেন[৯০]।

গিলগামেশের এই মহাপ্লাবন মিথটিই লোকে মুখে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। আব্রাহামিক গডের আবিষ্কারক এবং পূজারী হিব্রুরা প্যালেস্টাইনে আসার অনেক আগে থেকেই সেখানকার মানুষদের কাছে এই গল্প প্রচলিত ছিল। আর সেই গল্পের প্রভাবই আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে হিব্রুদের গড অব আব্রাহামের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তৌরাত, বাইবেলে। আর এই তৌরাত, বাইবেলের গল্প থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছে আরবের ইসলাম ধর্মের কোরআনের নুহের মহাপ্লাবন কাহিনি।

একটা সংস্কৃতিকে এর ভৌগোলিক অবস্থান বেশ প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি সংস্কৃতি যাদের ভৌগোলিক অবস্থান নদ-নদী বিধৌত, যেগুলো প্রায়শই বন্যা ঘটিযে জনপদ গিলে ফেলে, সেসব সংস্কৃতিতে নদ-নদী সম্পর্কিত কিংবা বন্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গল্প চালু থাকে। সুমেরীয় এবং ব্যাবেলনীয় জনপদ টাইগ্রিস এবং ইউফ্রাটিস নদী দিয়ে আবৃত ছিল। এসব অঞ্চলে প্রায়শই বন্যা হতো। এখন এর মানে কি এই তৌরাত, বাইবেল, কোরআনের সকল গল্প মিথ্যা? অবশ্য এই প্রশ্ন করা মানেই পৌরাণিক কাহিনির সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করা। জোসেফ ক্যাম্পবেল (১৮৮৮, ১৯৪৯) তার সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন এই বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে[৯১]। তার মতে, মহাপ্লাবন সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে আমরা যেভাবে দেখি তার থেকে এর অনেক গভীর মর্মার্থ রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি কোনো ঐতিহাসিক সত্য কাহিনি নয়, এটি হলো মানব সভ্যতার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সংগ্রাম। প্রতিটা মানুষের মনেই তার জন্মের উদ্দেশ্য, সে কীভাবে এল, কেমন করে এল এমন প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আর এই প্রশ্ন থেকে মুক্তি পেতে সে বিভিন্ন উত্তর দাঁড করায়। আর তা থেকেই জন্ম নেয় পৌরাণিক কাহিনির পৌরাণিক কাহিনির সাথে বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধর্ম এসে এই শাশ্বত কাহিনিগুলোকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিযে একে বিজ্ঞান বলে প্রচার করেছে। এটা বিজ্ঞান এবং পৌরাণিক কাহিনি দুটির জন্যই অপমানজনক। সৃষ্টিবাদীরা পৌরাণিক কাহিনির চমৎকার সব গল্পকে গ্রহণ করেছে, তারপর সেটাকে ধ্বংস করেছে।

পৌরাণিক কাহিনিকে বিজ্ঞানে রূপান্তর করার আহাম্মকির উদাহরণ দিতে গেলে নুহের মহাপ্লাবনই যথেষ্ট। ৪৫০ (৭৫x৪৫) বর্গফুটের একটি নৌকায় কয়েক কোটি প্রজাতিকে জায়গা দিতে হবে। তাদের খাবারের ব্যবস্থা কী হবে? প্যঃনিষ্কাশন, পানি? ডায়নোসররা কোথায় থাকবে, কিংবা সামুদ্রিক প্রাণীরা। এক প্রাণীর হাত থেকে অন্য প্রাণীকে রক্ষার উপায় কী? ডাঙার প্রাণীরা যাওবা গেল, সমুদ্রে বসবাসরত প্রাণীরা বন্যায় মারা যাবে কেন আর কীভাবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর বিশ্বাসীদের কাছে একটাই। ঈশ্বর চাইলে সব হবে। তবে সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের নুহকে দিয়ে নৌকা বানিয়ে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার দরকার কী ছিল? তিনি চাইলে তো এক হুকুমেই পৃথিবীর তাবৎ পাপীকে মেরে ফেলতে পারতেন। তাতে করে অন্তত আগের দিন জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুগুলো বেঁচে যেতো।

নৌকার কথা বাদ দিলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে পৃথিবীতে এমন কোনো মহাপ্লাবন হয় নি, যাতে করে বাড়ি ঘর থেকে শুরু করে সকল উঁচু পর্বত ডুবে গিয়েছিল। এছাড়া মহাপ্লাবন হলে মৃত প্রাণীদের জীবাশ্মগুলো সব মাটির একই স্তরে থাকার কথা ছিল (যেহেতু তারা সবাই একই সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে) তেমন প্রমাণও খুঁজে পান নি ভূ তত্ববিদরা। দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিবাদীরা শুধু বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানকে অস্বীকার করছেন না, তারা অস্বীকার করছেন পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, ভূ-তত্ব, ফসিল বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যাসহ সকল বিষয়কে।

নুহের মহাপ্লাবনের অসাড়তা আব্রাহামিক গডকে বেশ বিড়ম্বনায় ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এমন ঘটনা যেহেতু কোনোদিনও ঘটেনি এবং তিনি দাবি করেছেন ঘটেছে তাই আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি আব্রাহামিক গড বলে আসলে কেউ নেই, এটা মানুষের মন গড়া কল্পনা, ধর্মগ্রন্থগুলো মানুষের লিখিত।

স্বতঃ সংগঠন

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা আইডি প্রবক্তারা তাদের বই, ডকুমেন্টারিতে সবসময় ৪০০ বিজ্ঞানীর একটি সম্মিলিত বিবৃতির উদাহরণ টানেন। তাদের মতে আইডিকে সমর্থন জানানোর জন্য বিজ্ঞানীরা এই বিবৃতি প্রদান করেছেন। এবার জানা যাক সত্যিকার অর্থেই এই বিজ্ঞানীরা তাদের সম্মিলিত বিবৃতিতে কী বলেছিলেন–

জীবনের জটিলতা ব্যাখ্যায়, আমরা র্যান্ডম মিউটেশন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দিহান। আমরা মনে করি যে প্রমাণগুলোর মাধ্যমে ডারউইন তত্ত্বের সঠিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো আরও সূক্ষভাবে পরীক্ষা করা উচিত।[৯২]

লক্ষ্য করুন, এখানে একবারের জন্যও ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা আইডি শব্দটা আসে নি। বিজ্ঞানীরা উপরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা নিতান্তই স্কেপটিক আচরণের শান্ত, সুকুমার অভিব্যক্তি, যৌক্তিক বিজ্ঞানমনস্ক আচরণ। তবে ডারউইনের তত্বকে নতুন করে আরও সূক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আহ্বান-অপ্রয়োজনীয়, কেননা ডারউইনের বিগল যাত্রা পরবর্তী যে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল তার একমাত্র কাজই বিবর্তনের প্রমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। ডারউইন তত্ত্বের মতো প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন অন্য কোনো তত্ত্বকে হতে হয় নি। গত দেড়শ বছর ধরে পরীক্ষা চলছে, চলবে অনন্তকাল।

এবার ৪০০ বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতিতে ফিরে আসা যাক। একটা জিনিস উল্লেখ করা আবশ্যক, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় র্যান্ডম মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাডা আরও বেশকিছু অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার কাজ করতে পারে। জীব, জড় দুই ধরনের জটিল বস্তু সংস্থান (Complex Material System) একটি প্রাকৃতিক ধর্ম প্রদর্শন করে যার নাম ‘স্বতঃ সংগঠন বা সেল অর্গানাইজেশন। স্বতঃ সংগঠন বলতে বিভিন্ন বস্তুর নানা ধরনের নকশায় বিন্যস্ত হওয়ার কথা বোঝানো হয়। আর গাণিতিক এই চমৎকার নকশা তৈরি হয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে, কোনো ধরনের মিরাকল বা অলৌকিকতা ব্যতীত।

‘Self-Made Tapestry’ নামের বইটিতে লেখক ফিলিপ বল বিভিন্ন জীব ও জড় বস্তুর প্রাকৃতিকভাবে নানা ধরনের নকশায় বিন্যস্ত হওয়ার উদাহরণ দেখিয়েছেন অসংখ্য চিত্র সহকারে। আশেপাশের বিভিন্ন জটিলতা দেখে সেগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ মনে করে তা নিয়ে পাগলামি করা সৃষ্টিবাদীদের পাগলামি রোধের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে তার বইয়ে উল্লেখিত জটিলতাগুলো, যেগুলো একদমই নিজে নিজে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে[৯৩]। সত্যি কথা হলো, বিভিন্ন জীবিত জৈবতন্ত্রে সন্ধান পাওয়া নকশা একই সাথে জড সিস্টেমেও দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলো পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের মৌলিক সূত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এদের কোনোটিই বাইরের কারও নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র নয়। মনে রাখা দরকার, বিশ্বের প্রতিটি স্থানে কণাগুলো একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করছে। এধরনের বিশ্বে সরলতা খুব সহজেই জটিলতার জন্ম দিতে পারে। পূর্ণ একটি ব্যবস্থা তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়[৯৪]।

প্রকৃতির প্রায় সকল জায়গায় ডাবল স্পাইরাল বিন্যাসের উপস্থিতিকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক[৯৫]। প্রকৃতিতে শতকরা ৮০ ভাগ উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রেই দেখা যায় কাণ্ড বা মধ্যরেখা থেকে পাতাগুলো উপরের দিকে কুণ্ডলাকারে বিস্তার লাভ করে। প্রতিটি পাতা তার নিচেরটি থেকে একটি নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান করে উপর থেকে দেখলে, এধরনের কুণ্ডলাকার গড়নকে ডাবল স্পাইরাল তথা দ্বি-কুণ্ডলাকার মনে হয়। একটি পাতার মোচড় অন্যটার বিপরীত দিকে বলেই এমন গড়নের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন ফুলের অগ্রভাগ তথা পুষ্পিকার মধ্যেও এধরনের গড়ন দেখা যায়; যেমন সূর্যমুখী ফুল কিংবা পাইন ফলের পাতা

সাধারণভাবে ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানেরই কোনো একটি প্রক্রিয়া যা ডারউইনের বিবর্তন তত্বের সাথে সম্পর্কিত বলে কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, এটি আসলে সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান-’সবচেয়ে কম বিভব শক্তিতে বিন্যস্ত হওয়ার মাধ্যমেই ঘটে। ১৯৯২ সালে বিজ্ঞানী Stephanie Douady এবং Yves Couder একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমে তারা চৌম্বকীয় তরলের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (droplet of magnetic fluid) তেলের আবরণের ওপর ফেলেন। এরপর তেলের আবরণের সাথে উলম্বভাবে চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করে ক্ষুদ্র চৌম্বকীয় কণাগুলোকে আহিত করেন। ফলস্বরূপ কণাগুলো সমধর্মে আহিত হবে এবং একে অপরকে বিকর্ষণ করবে। গবেষকরা এবার তেলের আবরণের পরিধি বরাবর আরেকটি চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করে আহিত চৌম্বকীয় কণাগুলোকে কিনারা বরাবর টেনে আনা শুরু করলেন। দেখা গেল ক্ষুদ্র কণাগুলো ডাবল স্পাইরাল প্যাটার্নে বিন্যস্ত হয়েছে[৯৬]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডাবল, স্পাইরাল প্যাটার্ন জীবের অদ্বিতীয় কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, এটি জীব, জড় সবার ধর্ম।

এছাড়া ব্যাপারটি ভিন্নভাবেও পরীক্ষা করে দেখেছেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা[৯৭]। তারা আহিত কণা (যেমন ইলেকট্রন) নিয়ে একই ধরণের পরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন কক্ষপথে সর্বনিম্ন বিভব শক্তির বিন্দুতে ইলেকট্রন স্থাপন করে তারা সেই একই প্যাটার্নের উদ্ভব লক্ষ্য করেছেন। হ্যাঁ! সেটি সেই ডাবল স্পাইরাল প্যাটার্ন। লক্ষ্য করুন এখানে নতুন কোনো অ্যালগোরিদম বা কোন বিশেষ নিয়ম কাজ করছে না, শুধু বিভব শক্তির সর্বনিম্ন ব্যবহার হচ্ছে।

শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচন সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য হয়তো পর্যাপ্ত নয়। এর পাশাপাশি স্বতঃ সংগঠন ধর্মটি বিবর্তনের একটি বড় প্রভাবক বলে মনে করেন জীববিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট কফম্যান[৯৮]। তিনি প্রস্তাব করেন, ক্যাটালাইটিক ক্লোসার (catalytic closure) নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলফ সাসটেইনিং বিক্রিয়ার নেটওয়ার্ক উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা সম্ভব। কফম্যান আরও বলেন, স্বতঃ সংগঠনকে নব্য আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করা হলেও বাস্তবিক অর্থে এখানে মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞান আর রসায়নের পরিচিত নিয়ম কানুন ছাড়া অন্য কোন নতুন ধারণা আরোপ করা হচ্ছে না। যাই হোক, জীবনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল সেটি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রাণের উৎপত্তির একটি রূপরেখা নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব এর পরে ‘ফ্রেডরিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি’ অধ্যায়ে। তবে, এমনটা ধরে ধরে নেওয়াটা অযৌক্তিক হবে না যে, জীবনের উৎপত্তিতে স্বতঃ সংগঠনের মতো রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নীতির হাত ছিল। যদিও প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত একেবারে প্রান্তিক কিছু সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে রহস্যের সর্বশেষ ধাপটিতে পৌঁছে যাচ্ছেন। আমরা মিডিয়ায় দেখেছি সম্প্রতি ক্রেগ ভেন্টর তার সিনথেটিক লাইফের গবেষণা থেকে প্রথম কৃত্রিম জীবকোষও তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন[৯৯]। কাজেই নিশ্চিত করেই বলা যায়, প্রাণের উৎপত্তি কিংবা মহাবিশ্বের উৎপত্তি কোনোকিছুর রহস্য সমাধানের ব্যাপারেই আমাদের ঈশ্বরের দ্বারস্থ হতে হবে না, বরং, কফম্যানের প্রস্তাব মতো, আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া বিভিন্ন অগ্রসর প্রস্তাব এবং অনুকল্পগুলো ঈশ্বরকে শূন্যস্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে যথেষ্ট।